勉強方法のまとめ

こんにちは!タノ先生🦒です。

今日のテーマは「超効率勉強法」についてです。

※18760字あります。時間がある時にお読みください。

この1年間、効率的な勉強方法を研究してきました。

・3年間の小中高塾講師、7年間の小学校の現場経験

・保育園勤務をしながら学んでいる幼少期の発達について

・現在行っている公認心理師という心理の国家資格の勉強

・「見える化」の講座(グラログ)から分かったこと

・多くの研究書籍

から見えてきた「効率的な勉強法」についてを

自分なりにまとめました。

順番はこのようになっています。

①脳科学編-記憶の仕組み-

②学習方略編-学習の進め方(=戦略)-

③学習方法編-効率的な学習方法-

④心理学編-モチベーションの保ち方-

はじめに

非効率な学習はたくさんあります。

闇雲にたくさん書く/板書・教科書をそのまま写す/教科書に蛍光ペンをたくさんん引く/一度で覚えようとする/第1章から完璧に覚えようとして時間をかける/ノートをぎっちり書いて満足する/捨て問にこだわりつづける/一度勉強して復習をしない/正答を見て満足する/参考書をたくさん買う/授業を聞くだけで復習をしない/動画のみをたくさん見る

思いつくだけでもこれだけあります。

これらも効果はありますし、すごい努力です。

このような学習は今でも行われることが多いです。

その根底には、「安心したい」があります。

たくさん書いて「安心したい」

先生の板書をそのまま書いて「安心したい」

参考書や動画をたくさん見て「安心したい」

けれど、そこには「戦略」がありません。

戦略とは、目標を達成するための長期的な計画です。

目先の「安心」は、お金と一時的な労力で買えます。

ですが、お金も労力は、本当はもっと大切なものです。

目先の安心のために、失われるのはとてももったいないと思います。

「安心して学習できる」は、とても大切です。

それを、お金や労力ではなく、「戦略」で勝ち取りましょう。

「戦略」には「知識」が必要です。私は「知識」を伝えます。

その知識は、自分自身の実践と先人の研究によるものです。

この記事では、

①科学的根拠が国や研究機関に認められている

②自分自身の実証事例に基づく

の2点に留意して記述します。

知識論や個人の意見で終わらることのないように気をつけて記述しました。

私は、

「勉強をしたい」「勉強を教えたい」という思いを持って進むのが

本当の教育だと思っています。

ですが、非効率な勉強方法は、その思いに反して「時間」を奪います。

「時間」とは「命」だと思っています。

少しでもより良い教育を実現できるように、心から願っています。

「時間」を最大限有効に活用できる人が増えればと思っています。

それでは、進んでいきましょう。

0.「結論」と「まとめる際の留意点」

(1)結論

最初に結論を述べます。

効率的な学習は、

①学習者が「学習の道のり」を自覚する。

②「プログラム学習」をベースに進める。

③「繰り返し学習」をする。

④「繰り返し学習」ができるように「視覚的な記録」をとる。

⑤アウトプット(書く・話す)する。

この

5つのステップです。

これを4つの章に分けて、

それぞれの用語や科学的な背景を説明していきます。

《4つの章》

①脳科学編-記憶の仕組み-

②学習方略編-学習の進め方(=戦略)-

③学習方法編-効率的な学習方法-

④心理学編-モチベーションの保ち方-

順を追って、進んでいきます。

1章.脳科学編-学習の定着までの記憶の仕組み-

(1)脳の仕組み(記憶について)

①脳と学習

最初に、最も大切な「脳の仕組み」についてです。

学習に関して、

体で覚える「手続き記憶」と

頭で覚える「陳述記憶」がありますが、

今回は「頭で覚える」方に焦点を置きます。

つまり「脳」で覚えるということです。

見たり、書いたり、読んだり、手を動かしたりしますが、

それらは「記憶する」ための手続きに過ぎません。

②学習と記憶

それでは、学習とはそもそも何か。

学習とは、何かを経験することによって、その後の行動が半永続的に変化することを意味します。

少し難しいですが、

半永続的=「記憶が定着する」です。

③学習内容を長期記憶にする

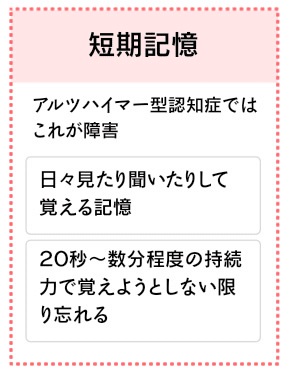

「記憶」には、主に2種類あります。

「短期記憶」と「長期記憶」です

「記憶が定着する」といのは、

「短期記憶」が「長期記憶」になるということです。

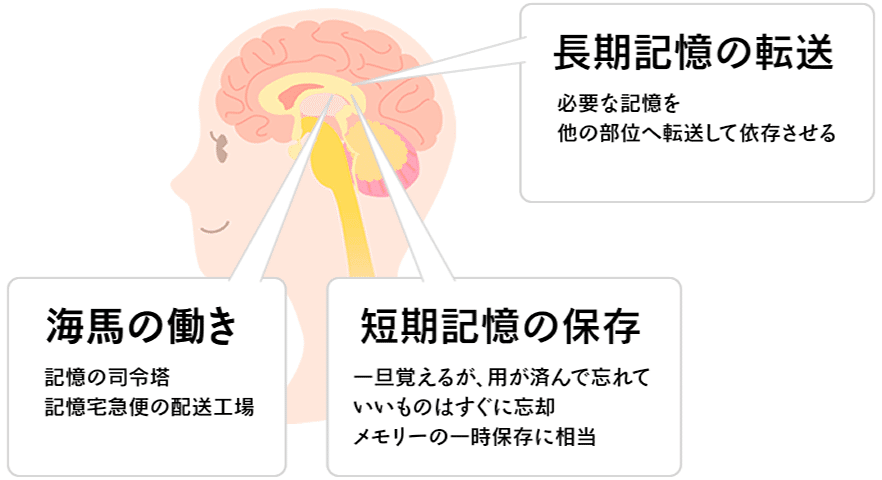

その時のキーワードが「海馬(かいば)」です。

海馬は、大脳の中心部にあり、記憶を司ります。

※タツノオトシゴ(sea horse)に似ていることから命名。

※大きさは小指程度だそうです。

パソコンに例えると、

海馬は、一時保存メモリーです。

海馬から「側頭葉などのハードディスク」に送られて、

初めて長期記憶になります。

その際には、

・有用な記憶

・感情とリンクした記憶

が長期記憶に送られます。

そうでないと、不必要な情報ばかりが増えてしまいます。

英語を習おうとしても定着しないのは、「英語を使わなくても生きていける」と脳が判断することが原因の1つです。

逆に言えば、

「これは自分にとって大事な内容だ!」と脳に思わせたり、

「喜怒哀楽と結びつける」ことができれば、

記憶は長期化するということです。

(2)エビングハウスの忘却曲線(記憶の定着について)

①人間は忘れる

一方で、「人間は忘れる生き物」で、記憶は失われていきます。

それが、エビングハウスの忘却曲線です。

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?