畳でくつろぐ高円寺の個性派本屋「読夢の湯」に見る独立系書店の未来

本屋の数は減り続け、この20年で半減しています。一方で、店長のこだわりや個性が光る小規模の「独立系書店」の開業が相次いでいます。

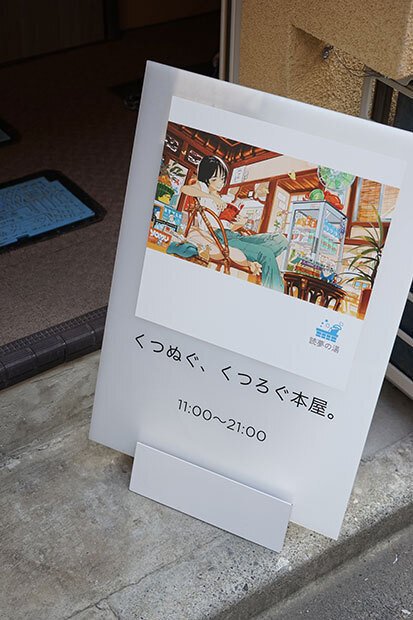

東京の高円寺に2024年7月にオープンした「読夢の湯(ヨムノユ)」もその1つ。まるで銭湯の休憩スペースのような、リラックスできる雰囲気のお店です。

店長の渡邊健治さんのお話も交えながら、本との新たな出会いの場の様子をお届けします。

下駄箱のある本屋さん

「読夢の湯」は、2024年7月に高円寺駅から徒歩で5分ほどの場所に開店しました。銭湯のようなくつろげる空間をコンセプトとしたお店です。

近くには、「東急プラザ原宿 ハラカド」に2号店を出したことでも話題の銭湯「小杉湯」があります。

入口を開けると、銭湯に昔からある「下駄箱」がお出迎え。ここで靴を脱ぎ、カウンターで札とリストバンドを交換して入店します。「ゆっくりお過ごしください」との声とともに、おしぼりも出してくれました。

2024年11月時点では、550円のチャージ料を入店時に支払います。店内で購入した書籍や飲み物を購入した場合は、その分が差し引かれるという形です。料金体系や運営スタイルは「試行錯誤中」とのこと。

畳敷きの店内には昭和レトロな調度品が並び、どこか懐かしくもあり、足を伸ばしてくつろぎたくなる、のんびりとした空気が流れています。実際に寝転がって過ごすお客さんもいるそうです。

新刊書籍の他、個人で発行した写真集や小冊子も扱われています。取り扱われている本の数自体は限られているものの、いくらでも自由に試し読みすることができます。

ゆっくり過ごしても良いということは、多くの本に触れる時間が増えるということでもあります。

SNSを見て遠方からはるばる来店される方も

一角にある冷蔵庫にはクラフトコーラが冷えていて、コーラ片手にくつろぐお客さんも多いのだそう。

普段あまり口にしたことのないスパイシーなクラフトコーラを味わいながら、気になった本のページをめくるのも乙なものです。

店長の渡邊健治さんによると、お客さんの多くはSNS(公式X・Instagram)を見て訪れるのだそう。実際に行った人がお店のことを投稿することで、口コミも広がっています。ユニークなお店の噂を聞きつけ、関西や九州から来店される方もいるそうです。

店内にも飾ってあり、看板にも使われている、イラストレーターのnoboriさんに依頼したキービジュアルも話題になったそうです。

平日の午後は買い物ついでに立ち寄る親子、夜は仕事帰りの4・50代の方々。休日は比較的若いお客さんと、曜日や時間帯によって客層が分かれています。

一番売れているのは文庫本で次にビジネス書とのこと。コミックの売れ行きはなかなか渋く、「やはり皆さん漫画はアプリで読まれているんですね…」と渡邊さん。

一方で、スマートフォンで読むよりも紙の本で読んだほうが内容を覚えやすく、読解力も高まるという研究結果も報告されています。

渡邉さんは30年以上、出版業界で書籍のプロモーションなどの仕事をしてきました。「このままでは書店はなくなる」という危惧と、「なんとかして本を届けたい」という思いに突き動かされ、一念発起し、「読夢の湯」を立ち上げました。

泥臭くリアルなつながりを追求

「読夢の湯」では様々なイベントも実施。例えば、「推しの表紙」をプレゼンし合う、一風変わった読書会などを開催しています。

本日、推しの表紙を持参しプレゼンする、なんとも変わった読書会を開催。

— 東京高円寺の書店「読夢の湯」【公式X】 (@yomunoyu) September 22, 2024

読んでも、読んでいなくても『推し』だから。

高円寺の読夢の湯らしい、変わった読書会またやります🙇#ほんの推し活 pic.twitter.com/TbyBy0HCTC

また、平日日中のアイドリングタイムを「間貸し」する企画も進行中。新たな人との出会いが生まれていくことが期待されます。

高円寺には「蟹ブックス」という独立系書店もあり、3人のメンバーがシェアオフィスとして家賃を負担しながらお店を運営しています。書店の利益率は22%程度となっています。個人商店の経営を支えていくためには、複数の柱があることも重要でしょう。

さらに、夜の時間帯をコワーキングスペースにして営業できるよう、必要な資金をクラウドファンディングで募ってもいます。

「かけがえのない本や作品、人との出会いが生まれるリアル書店を続けることができるなら、そしてそこが皆さまの憩いの場になるなら、やれることはどんどんやっていきます。結局本業では続けられないじゃん!と言われても、泥臭くいきます。人から人へ情報が広まるコミュニティをつくり、新しい本の届け方をスピード感を持って追求していきます」(渡邉さん)

もっと気軽に本を手に取れるように

次々とアイデアを形にする渡邉さんの原動力となっているのは、読書離れが進むことで多様な思考に触れる機会が減り、ひいては学力の低下につながるのではという危機感です。

政府も出版文化の衰退を政治的課題と捉え、経済産業省に「書店振興プロジェクトチーム」を立ち上げました。

様々な知識を伝達する重要な手段である「本」の流通が滞ることがあれば、中長期的には、文化を毀損するだけでなく、国家の存立基盤や競争力を左右する懸念があり、本は重要な役割を有している。

こうした観点から、書店は、単純に本の取引が行われる流通業の一態様として認識するのではなく、本が流通し、様々な読み手が新たな知識を得て、文化が生まれ、広がり、発展する重要な機能を有する点で、必要不可欠な機能を有しているものと考えるべきである。

韓国では、2021年に出版産業の支援などを定めた「出版文化産業振興法」を改正しています。国の後押しもあり、独立書店が増えています。書店の発展が作家の育成につながり、K-Book(韓国図書)といったコンテンツの輸出拡大にもつながっていくのです。

日本でも本の流通に関する制度や構造の抜本的な見直しが求められます。しかし、渡邊さんは「今すぐ自分たちでできることから挑戦していかなければならない状況」だと語ります。

例えば、新刊書の値段は物価上昇の影響もあり11年連続で上昇しています。そこで、渡邊さんは共通フォーマットにしてコストを抑えたペーパーブックのような本作りを提案。

愛蔵書として豪華な上製本と手軽に買えるペーパーバックのどちらを選ぶかの選択肢があって良いと投げかけます。ペーパーブックのような本の造本設計を自社で手掛けることも構想中です。

自分から発見する喜び

一覧性の高いリアル書店には、目に飛び込んできた本を手に取るという偶然の出会いがあります。未知の情報との出会いは、自身の視野と可能性を広げることにつながります。

デジタルのレコメンドは、「これがあなたにおすすめですよ~」と向こうから自動的にやってくるものでそれはそれで便利なのですが、自分から発見する喜びは別物です。

「読夢の湯」に並ぶ本をめくり、自分用と小学2年生の子ども用に、2冊の本を買ってきました。

自分には『ストレスフリーの人がやっている ポジティブ・フレーズ言いかえ事典』を。筆者は根がネガティブなので、それが漏れ出るのを少しでも防げたらと思い購入しました。

子どもには人気絵本作家・ヨシタケシンスケさんの『ぼくのニセモノをつくるには』をチョイス。コピーロボットを通して、自分ってどういう人間なのか考えるというお話です。

街の本屋さんの灯を消さないためには、本を買いに行く行動や読書体験自体に新しい価値を持たせることが重要でしょう。

すぐに必要な情報を得るだけならスマホを見れば済んでしまうため、リアル書店には「それ以上の何か」が求められます。本を売るという機能だけでなく、エンターテイメント性も必要なのでしょう。

「読夢の湯」のノスタルジーを感じさせながらも新鮮でもある店舗体験で、改めて「本屋は楽しいところ」という感覚を思い出しました。

参考リンク:読夢の湯

執筆・写真:市川明徳(Sprocket)

新たな体験を提供するスポットや顧客心理を読み解くためのヒントに興味のある方は、ぜひ下のフォームからメルマガにご登録ください。