「青空みたら綿のような雲が」: 武満徹の歌に

ドイツやフランスやイタリアの古典音楽を愛される皆さんは、我が国日本が世界に誇るべき、20世紀の現代音楽作曲家の武満徹 (1930-1996) の音楽に親しまれているでしょうか?

バッハやハイドンやモーツァルトのことはよく知っていても、恥ずかしながら、武満徹の音楽にわたしはあまり詳しくありません。

武満徹の音楽としては、日本の雅楽の楽器を独奏曲とした「ノヴェンバー・ステップス」が世界的に有名。

別の代表作「ウォーター・ウェイズ」を実演で聴いて、日本的な静謐な美の世界に深い感銘を受けたこともありましたが、いわゆる現代音楽に分類される音楽。

「日本的な美」という肩書がついて知られる音楽なので、わたしはこれまで、むしろ敬遠していました。

いまでもこうした深刻な武満徹作品のことをあまり好きではないのですが、つい近頃、saho045さんに武満徹が素敵な歌曲を作曲していたことを教えていただき、

ああ、なんて日本語は美しい言葉なのだろう!

と心から感動しました。

ドイツ語のローベルト・シューマンやファニー・メンデルスゾーンの歌曲が描き出す憧れ、バッハのカンタータの深い祈りは筆舌に尽くしがたいものがあります。

フランス語のガブリエル・フォーレやアンリ・デュパルクの歌曲の可憐さや儚さも忘れがたい。

ヴェルディやプッチーニの力強いイタリア語の歌も、チャイコフスキーの哀愁のロシア語の歌も、ドヴォルジャークの幻想的なチェコ語の歌もどれも味わい深い。

古典となった外国の素晴らしい歌の数々を聴いて、どうしてベルカントで歌われる日本の歌曲や日本語オペラは美しく響かないのかと残念に思ってきました。

日本語の歌はイタリア語の歌とは全く別の文化から生まれたために、同じように歌っては美しくは響かないのです。

母国語なのに、ベルカント歌唱だと歌詞が聞き取れないことはあまりに残念です。

日本語が伝統的な西洋的歌唱には向かないことは仕方がないことなのですが、武満徹の芸術的な歌曲を聴いて、日本語には別な歌唱表現が必要なのだと目を開かれました。

日本の歌には日本の歌の歌い方がある。

明治時代の滝廉太郎の「花」や「荒城の月」の伝統は、昭和時代の武満徹にきちんと受け継がれていたのだと、今更ながら我が浅学を恥じ入る思いです。

春のうららの 隅田川

のぼりくだりの 船人が

櫂のしづくも 花と散る

ながめを何に たとうべき

今回は特にテノールの松岡大海さんの歌が素晴らしいと思ったので、松岡大海さんが歌われた武満徹の動画を中心に紹介いたします。

いわゆるクラシック的な歌唱はしていませんが、こうした清楚な歌い方が武満徹のポピュラー寄りの歌曲にはぴったりです。

武満徹の歌曲はポピュラー音楽とクラシック音楽の中間のテイストで出来上がっていますが、大衆的な昭和の歌謡曲などとは異なる、時代を超えてゆく普遍性を秘めている芸術歌曲です。

小さな空(1962)

本当は歌詞を全て掲載したいのですが、武満徹が亡くなられたのは1996年のことでした。

したがって、引用までは許されても、全文掲載することは著作権侵害となります。

だからほんのさわりだけ紹介します。

美しい日本語は、書き言葉として、見ることでも鑑賞されるべき。

外国由来の象形文字の漢字とたおやめな曲線美のひらがなが組み合わさってできている日本語は、どんな西洋の飾り文字よりも美しい、と私は個人的に信じています。

英語や日本語と違って、日本語はあまりにも視覚的な言葉なのです。

青空みたら 綿のような雲が

悲しみをのせて 飛んでいった

いたずらが過ぎて

叱られて泣いた

こどもの頃を憶いだした

武満徹作詞作曲の小さな歌。

武満徹の歌は日本的と呼びたくなる独特の間合いが素晴らしい。

空って大きくないんだ。

意外ですね。

でも思い出の中のあの空は大きくは見えなかった。

悲しみを乗せた雲は空を覆い隠していたのだろうか。

語りすぎない余韻の音楽。

代表作の「ウォーター・ウェイズ」やヴィオラ協奏曲「ア・ストリング・アラウンド・オータム」などに通じる、静謐の美学の世界。

ドイツ的な拍節感とは別の世界の音楽。

印象的な半音階のメロディも素敵なのだけれども、

音楽は音符の中ではなく、音符と音符の間の静寂の中にある

しばしば言われますが

出典は不明

という言葉を思い出します。

島へ(1983)

見知らぬ人よ

あなたは何処にいるのですか

めぐりあいを信じていますか

ガラスの廻転扉をひとつまわったら

あなたの胸にぶつかるでしょうか

都会の海に漂い

島をさがしつづけています

小さな部屋で(1955)

見えないこども(1963)

まだ 生まれないこども

誰かの こども

朝になると 笑ってる

朝になると 窓の外で

うたうだけ(1958)

燃える秋(1978)

めぐり逢い(1968)

死んだ男の残したものは(1965)

昭和の戦争の哀しみが刻み込まれた名歌。

死んだ男の残したものは

ひとりの妻とひとりの子ども

他には何も残さなかった

墓石ひとつ残さなかった

翼(1982)

まだまだ紹介すべき素晴らしい歌曲は在りますが、日本を代表するクラシック音楽作曲家武満徹は、ムズカシイ音楽ばかりを書いていたわけでないのです。

これまでに知っていた武満は「ムズカシイ音楽=現代音楽」ばかりだったので、これらの歌曲はとても新鮮で胸に響きました。

わたしは長年海外で暮らしていますが、コンサートホールでときどき出会うことのできる数少ない現代日本の作曲家の代表が武満徹です。

外国人だって武満徹の歌を歌うことも。

こんな風に。

このグループの歌唱レベルはまだまだ改善の余地がありますが、

日本語を喋らない人たちが

日本以外の土地で

日本語の歌をそのまま歌っている

情景は素敵です。

武満徹の歌、今回初めてじっくり聞きましたがこんなにも懐かしいのは、美しい母音を引き延ばした日本語の言葉の魅力を大切にしている音楽だからなのだと思います。

令和日本のJPOPは日本語を日本語らしく歌わないことを新しい時代の音楽の旗印としているようですが(英語の真似をして子音ばかりを強調?)ああいう歌い方や音楽の作り方は半世紀の後には時代に淘汰されて古典として生き残ることはないではないでしょうか。

あまりにも日本語的ではないからです。

日本語の世界言語の中で最も顕著な特徴は、五つの母音「あいうえお」なのですから。

武満徹の歌、とても懐かしい歌だけれども、誰にでも歌えない芸術歌曲。

音域が広くてわたしには歌えそうもありませんが、歌えるようになりたいです。

日本語は日本人にとって世界で最も美しい言葉。

母語に勝る美しい言葉はあり得ない。

英語を日常語にしていて、いつもドイツ語やイタリア語の歌を聴いて暮らしているわたしは心からそう思うのです。

最後の曲は武満徹の遺作。

1950年代に書かれた、ある映画のために書かれたけれども、忘れられていたメロディ。

黛敏郎が弔事の中でこのメロディについて、次のように言及しています。

余りに素晴らしいので映画に使うのが勿体なくて、ひそかに私が使わずにとっておいたものです。私はあらゆる音楽を通じてこれほど哀しい曲を知りません。いうならば哀しみの表現の極致といえるでしょう。

同じ日本語を母語として、最も日本語らしくて美しい日本語の歌を書いてくれたことに、泉下の武満徹先生に対して最大限の感謝を捧げたい。

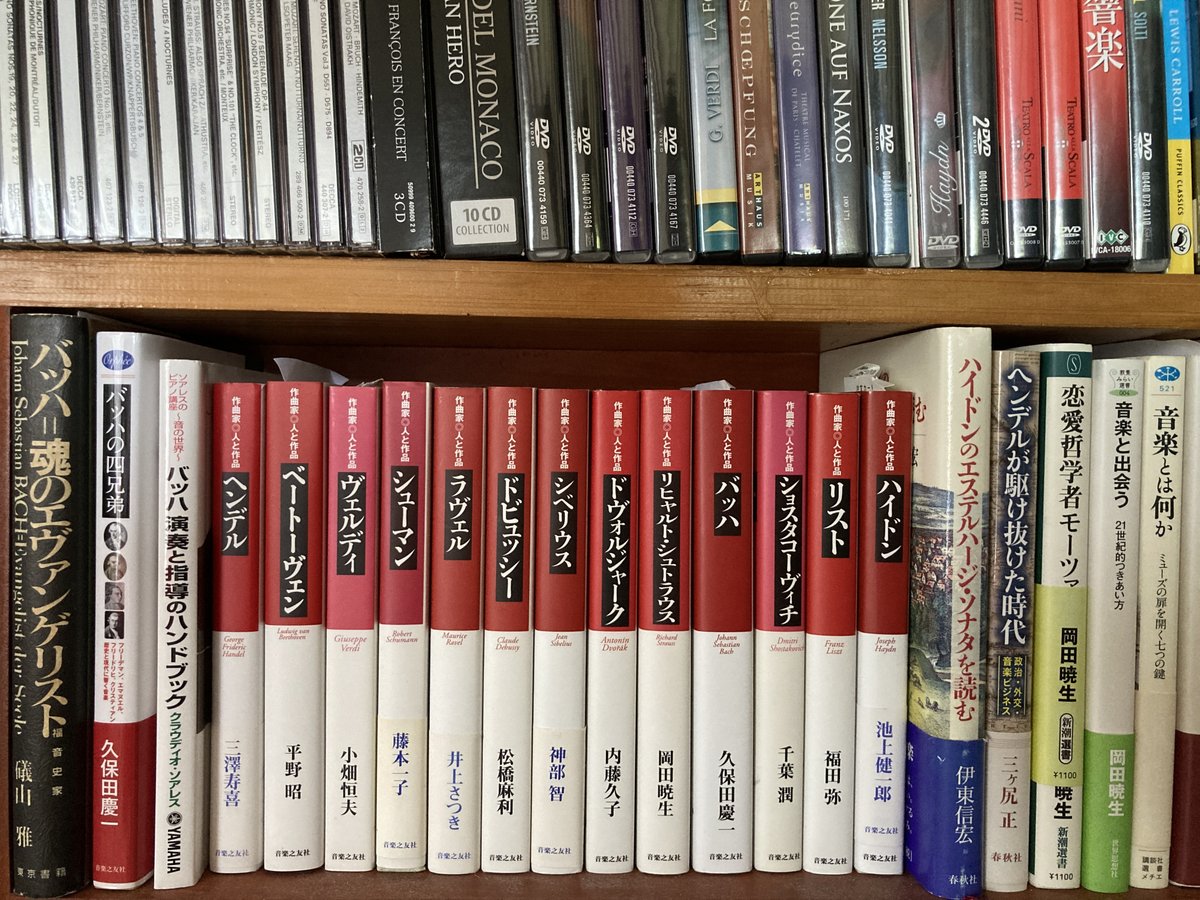

「作曲家・人と作品シリーズ」

武満徹の素晴らしい伝記が日本語の最も優れた作曲家生涯シリーズに収められています。

資料としての価値が非常に高い「作曲家・人と作品シリーズ」。

わたしは長年かけてほとんどの本をコレクションして、いまもなお愛読していますが、まだ「武満徹」は所有していません。

「作曲家・人と作品シリーズ」

最新版のバッハは最高に充実した内容です

そろそろ購入すべき時かな。

今一番読みたいと思う本はすぐに読まないと。

こうしてわたしがこれまでに知らなかった武満徹の音楽の魅力に触れることができるようになったのですから。

昭和生まれのわたしは武満徹が名エッセイストだったということは知っていましたが、まだ彼の文章を本格的に読んだことはありません。

これもいま、とても読んでみたい。

こうして日本の大作曲家の武満徹に出会えたことは幸運でした。

Noteでこんな風に、実際に逢ったこともない方だけれども、言葉だけで親しくなれた方から新しい素晴らしい知識を教えてもらえるって最高です。

Noteをする醍醐味ですね。

もうひとつ、歌曲ではありませんが、個人的に好きな武満徹映画音楽をどうぞ。

現代音楽の「世界のタケミツ」はこんな音楽も書けた人でした。

純文学と中間文学を上手に書き分けていた大小説家のような作曲家だったのですね。

黒澤明監督の「どですかでん」もまた見てみたくなりました。

「世界のクロサワ」と「世界のタケミツ」が一緒になって作り上げた、20世紀の古典映画。

まだ見ていない方には是非見てほしい映画です。

いいなと思ったら応援しよう!