ソニーのユニフォーム

広報部のRTです。ソニーには、かつてユニフォームがありました。90年代までに入社した社員のロッカーには、今でもかかっているのではないでしょうか。

今回は、当時の社内記録をもとにその歴史を紐解きます。たかがユニフォーム、されどユニフォーム。役員・社員が一緒になり、活発な議論が交わされたひとつの軌跡です。

1962年9月 社内報記事「新しい女子社員用 冬の作業衣決まる」

今から約60年前の作業衣(ユニフォーム)の写真が、アーカイブ資料に残っています。もともとユニフォームは、夏服・冬服だけでなく、男性用・女性用でもデザインが異なっていました。

1962年には投票でデザインを決めようということで、モデルの方も依頼し、会社でファッションショーを開催しました。このユニフォームがファッションデザイナーの桑沢洋子氏(桑沢デザイン研究所および東京造形大学の創設者)のデザインであったことは、実はあまり知られていません。

1978年1月 経営方針の一節「ユニフォームを廃止するくらいの発想の転換」

創業から32年後の1978年。「発想の転換」を大テーマに掲げた経営方針を示す社内報記事の中で、大賀さん(当時、副社長)から社員に問いかけがありました。「今やっていることははたして正しいか」という題に対し、一つの例として「あえてユニフォームを廃止するというくらいの発想の転換が必要」というもの。

少し抜粋してご紹介します。

~私はもっと技術革新が進むと思っています。そこで大切なのは開発のやり方です。(略)人間はとかく、自分がやっていることが正しいと思い込みがちです。しかし客観的にみると、おかしいところが多々でてきます。そこに頭の切り替えが必要になるわけです。ソニーは創立以来、ユニフォームを着てきました。これは作業のし易さ、自己の服を汚さないということ以外に、職位、職種を問わず心をひとつに仕事に取り組むメリットがあります。しかし、あと1回、本当にこれを着る必要があるかということがあってもよいと思う。

1979年1月 部課長会同「大いに討論してください」

大賀さんの問いかけから約1年後の1979年1月。部課長会同で、盛田さん(当時、会長)から「ユニフォームをこのまま継続するか、私服にするか、皆さん方で検討してほしい」と提案があったという社内記録が残っています。

私は、ユニフォームによって、創造性が失われるとは思いません。しかしその一方では、私服になって、ファッショナブルな服装が社内に現れれば、雰囲気も変わってくるのではないか、という気もします。

ユニフォームを止めるべきか、続けるべきか、私自身も長い間まよい、多くの人に意見を聞いてみました。(略)事業所によっては、必要であるという結論が出るかもしれません。それを、事業所毎の意見としてまとめていただきたいと思います。「たかがユニフォームのこと」と簡単に片づけるのではなく、ユニフォームが変われば、社内の雰囲気に与える影響は大きい、ということを念頭に、おおいに討論してください。

1979年5月 創立記念式典「ユニフォームは継続、デザイン変更」

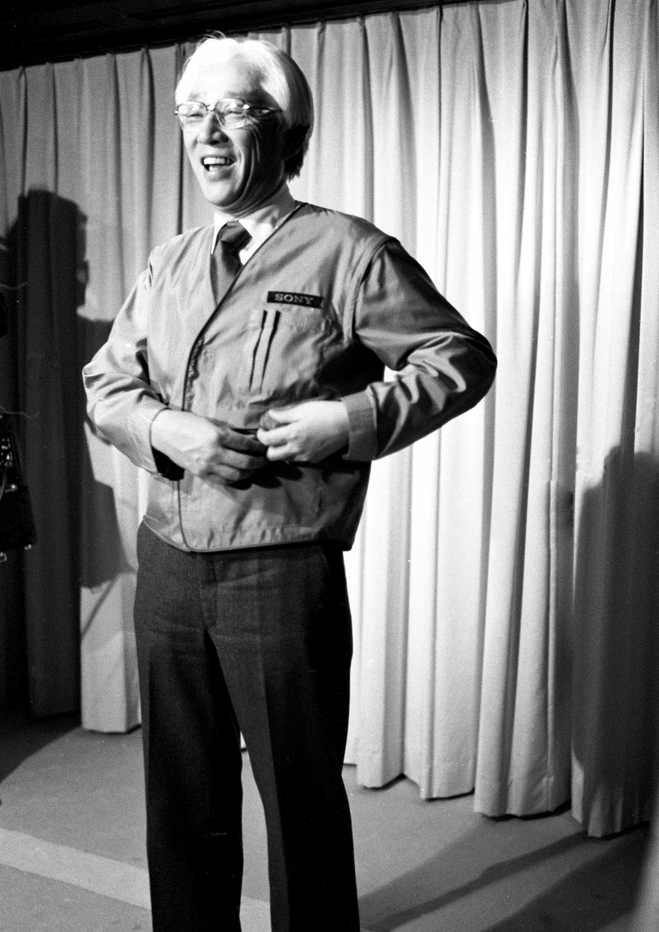

1979年5月開催の創立記念式典にて、盛田さん(当時、会長)からユニフォームの改訂について言及がありました。社員にとったアンケートの結果は、97%が存続を希望し、その存続希望者の88%がデザイン変更を希望するというもの。

ファッションの大事さを唱えながら、(略)相当長い期間同じものを着ているのは、アウトオブファッションであることを十分承知しています。(略)二年後には、ソニーは35周年を迎えます。その時をめざしてアウトオブファッションにならないデザインを考えたいと思っています。

1980年9月 ユニフォーム選定委員会「誇りをもって着られるデザインを」

試作品候補を絞り込むために、現場を代表して製造部門、事務部門の男女社員らによるユニフォーム選定委員会を設置し、具体的検討が進みました。

・製造と事務は従来通り同一デザインとする。

・冬作業衣が肩がこるという声が多く、これを改善する。

・自分で洗える布地を選ぶ。

などを基本として試作品を作成し、検討を重ねていきましたが、決して簡単な道のりではなかったと記録されています。

ふたつの試作品候補にしぼられた1980年9月の選定委員会における、盛田さん(当時、会長)からのコメントです。

昔と違い現代はファッションの時代である。社員の皆さんが誇りをもって着られるものにしたい。そのためにはお金がかかるだろうが、世界でも一流といわれるデザイナーに依頼すべきではないだろうか。

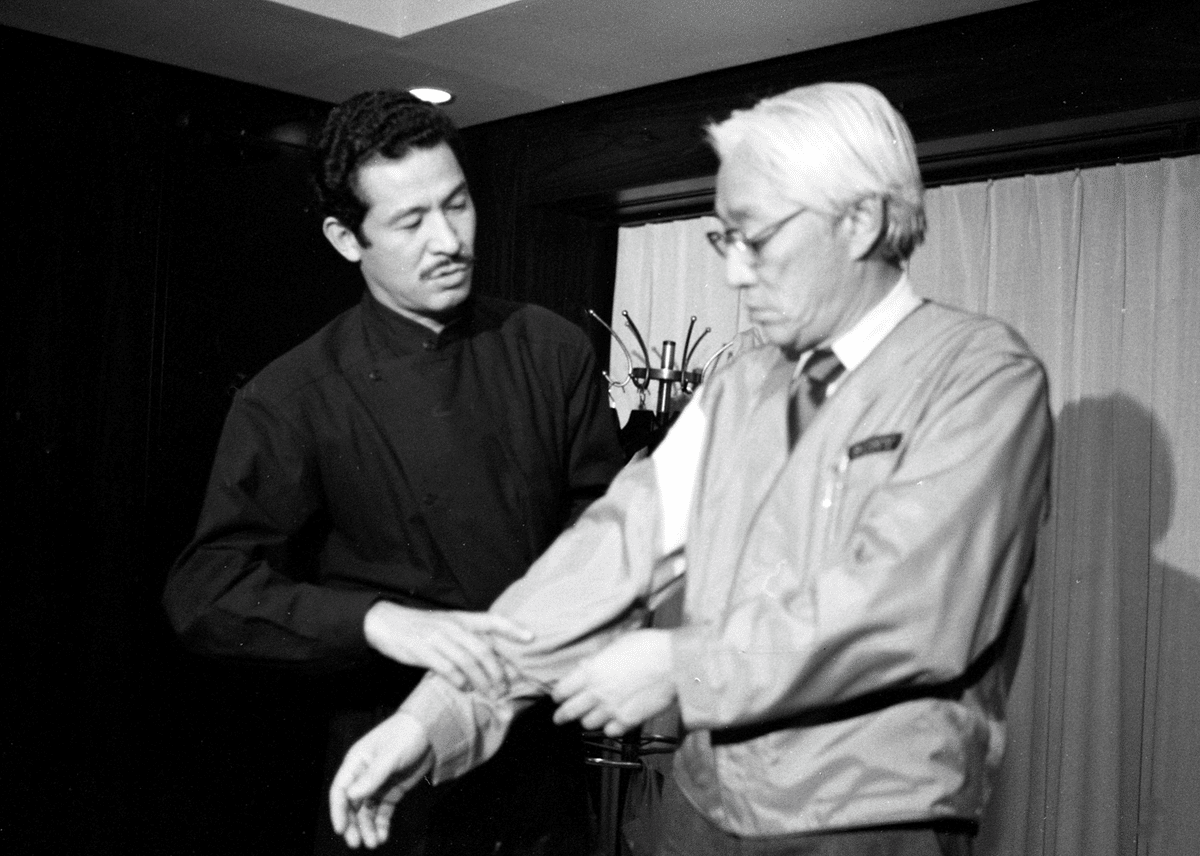

事務局や経営会議でも盛田さんの意見に賛成で、世界的デザイナーである三宅一生氏に依頼する事に決まりました。選定委員会で可視化した諸々の検討課題、問題点、意見は三宅一生氏にも提示され、1981年3月の試作品デザインにしっかりと盛り込まれました。

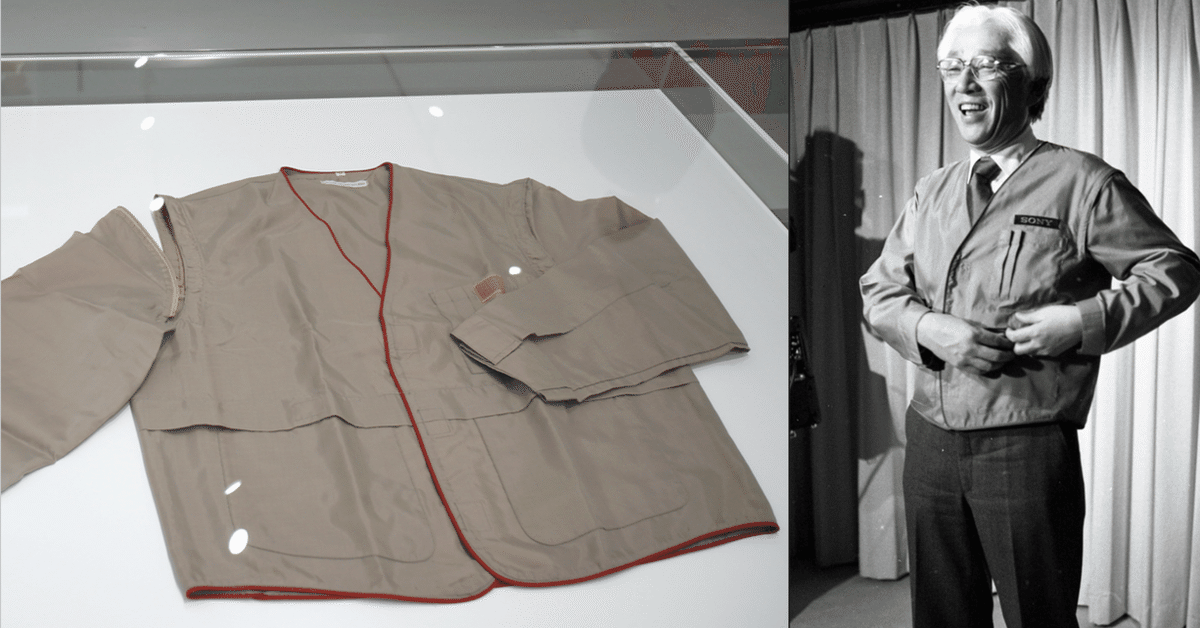

1981年3月 社内報記事「三宅一生デザインの新ユニフォーム試作品完成」

1981年に採用が決まったデザインの一番の特長は、袖が肩口からファスナーで脱着できることでした。袖を取ればスッキリしたベスト風に。従来の冬用ユニフォームは、特に女性社員から「肩がこる」などの意見が多く、冬でも着る人が少ないことから、布地は軽いナイロン系布地を採用し、優れた着心地と機能性を有しました。また作業の際、ボタンで製品にキズがつく恐れがあり、社員はそのために神経を使うという製造現場からの要請にもとづき、ボタンが省略されマジックテープが採用されています。

三宅一生氏は、以下のような談話を残しています。

バイタリティあふれる国際企業にふさわしい、また企業イメージをぐんとアップできるよう苦心しました。製造現場もみせていただき、それに合う雰囲気、行動性、機能性を主体にデザイン。ソニーさんは会長さんをはじめ冒険心が旺盛なので大変にやり甲斐があります。ユニフォームというのは、流行性は必要ないと思います。そのかわり、広くいきわたる普遍性が必要ですし、時代性を感じさせるものでなければいけないと思います。

いろいろな会社のユニフォームをデザインさせていただきましたが、今度のは三指(ワコール、資生堂)に入ります。年間を通して着るというのは大変すばらしい発想だと思います。その希望に応えるために考え出したのが、ファスナーによる袖の脱着でした。また、男女共用というのも、さすがにソニーらしいすばらしい発想です。

ユニフォームは常に社員とともに

ユニフォームを大事に想われた盛田さん

広報に30年近く在籍するTTさんは、ある貴重な時に立ち会っていました。

盛田さんは会長退任時、最後となる取締役会に出席された際にご自身が長年執務された会長室で「ユニフォームを着たい」と希望されました。ユニフォームを着用された盛田さんの大変ご満足そうな表情を、昨日のことのように覚えています。

さいごに

私はユニフォームのない時代に入社しましたが、先輩方のユニフォームに憧れがありました。今回経緯を振り返って、時代にあわせて議論が進められた事実に想いを馳せ、またその時代に社員として在籍していたらどのような意見を出せただろうか、と想像が膨らみました。

ユニフォームにまつわる物語は、「時代の変遷とともに進化し続けるソニー」の姿を鮮やかに描きだしています。

※歴史を綴った26本のストーリー「タイムカプセル」の連載第4回目は、このユニフォームに関する物語です。