【連載】異界をつなぐエピグラフ 第5回|人文界のスターたちをお迎えした強力な弁護陣、あるいは護符型エピグラフについて|山本貴光

「エピグラフ」とはなんぞや? ──書物をひらいたとき、扉ページの裏側やタイトルの左下などにそっと添えられている短かな(ときに長々とした)引用句。そう、アレです。〈……以下、続きはこちらの冒頭のご挨拶文をご覧ください。〉

ただいま創元社では、山本貴光さんを編著者にお迎えし、『エピグラフの本』(仮題)を制作中です(2023年2月刊行予定)。古今東西のさまざまな「作品」のエピグラフを集め、読者のみなさんと一緒にながめて愉しむ──ありそうでなかったそんな本を、ゆっくり、じっくり、みっしりと編んでおります。

出版に先行し、ウェブ連載を開始いたします。毎月15日は山本さんにエピグラフについて縦横無尽に綴っていただく「異界をつなぐエピグラフ」。末日はエピグラフ採集係の藤本なほ子さんによる「エピグラフ旅日記」です。まずはこれらの連載にて、限りなく広がるエピグラフの宇宙のお散歩をどうぞお愉しみいただけますように。

第5回|人文界のスターたちをお迎えした強力な弁護陣、あるいは護符型エピグラフについて

一つ伺いますがあなたは、今までいろいろの読書をして来られた中で、ロックの『人間悟性論』という書物をお読みになったことがありますか?──いえいえ、軽率なご返事はなさらんで下さい──というのは、読んでいないのにこの本を引用する人がたくさんある、──また、読んだのだがわかっていないという人も少くない。

──ロレンス・スターン『トリストラム・シャンディ』より(★1)

1.どこへ連れていかれるのか

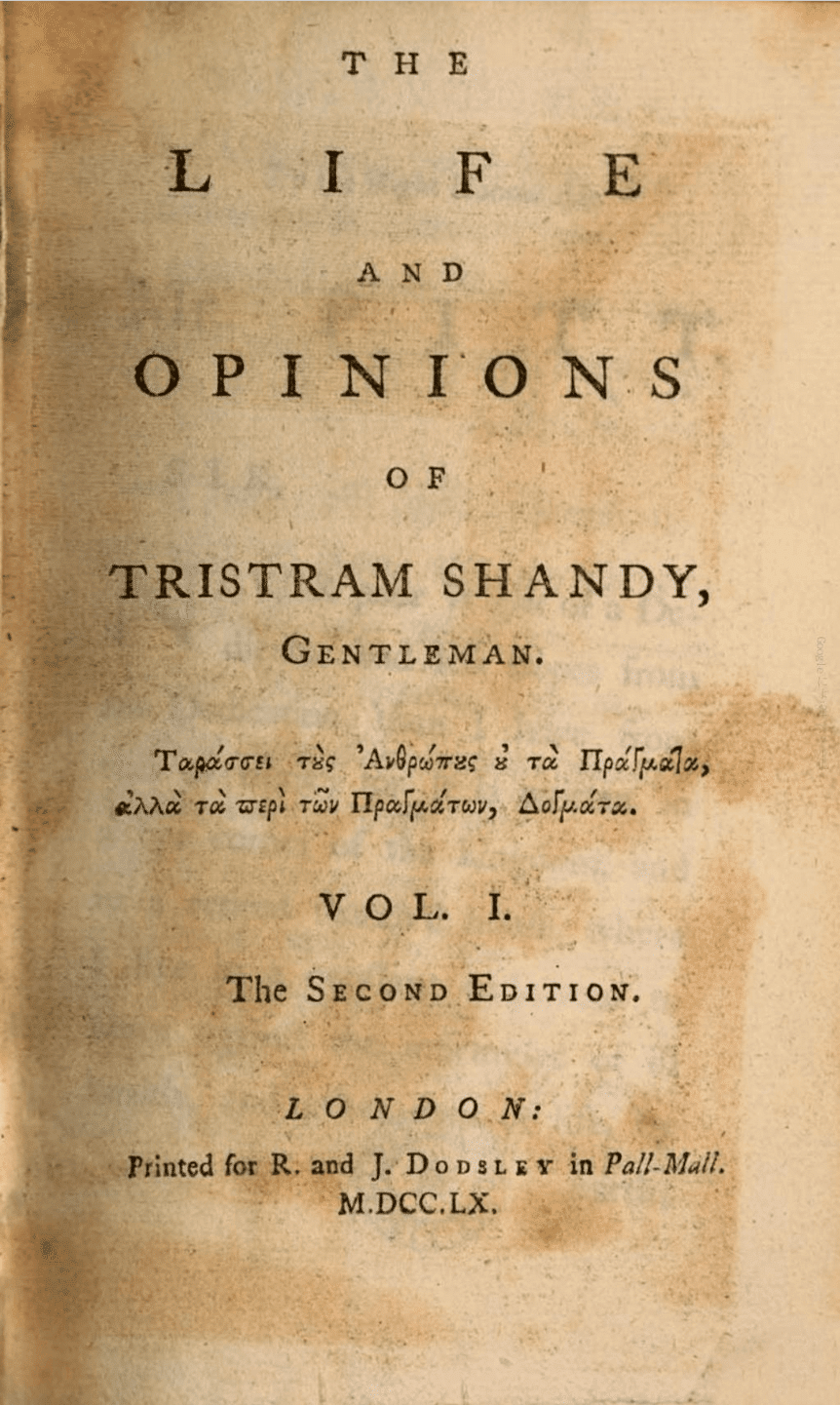

世にヘンテコな本は数あれど、18世紀英国のお坊さん、ロレンス・スターン(1713-1768)が書き継いだ『紳士トリストラム・シャンディの生涯と意見』(全9巻、1759-1767)ほどヘンテコな本となると、そうそうお目にかかれるものではない(★2)。

などと申せば、「またまた大袈裟なんだから」とおっしゃる向きもあるだろう。私自身はどちらかといえば物事を大袈裟に言うのを好まない質なれど、『トリストラム・シャンディ』ばかりは一読三嘆、というか一読四嘆どころか五嘆、六嘆、いやn嘆(ただしnは3以上の整数とする)の書でありますぞと、機会があると、つい普段よりちょっぴり声を大きめにして言ってしまいたくなるほどにはヘンテコな本なんである。

この小説を日本に紹介した夏目漱石(1867-1916)は、やはり同書を楽しんだうちの一人で、「トリストラム、シヤンデー」(1897)という文章を書いてこんなふうに紹介している。

「単に主人公なきのみならず、又結構なし、無始無終なり、尾か頭か心元なき事海鼠の如し」(★3)

実際、読んでみると分かるように、話は脱線につぐ脱線でどこへ向かうのか皆目検討もつかず、それどころか肝心のトリストラム・シャンディもなかなか登場してこない。いや、当人が語り手を務めているので、冒頭から登場しているといえばしているものの、その語りは自分の誕生以前から始まっており、なかなかこの世に生まれてこないのだった。

そもそも第1巻の冒頭は、トリストラムが生まれるきっかけとなる父母の夜の営み、要するにベッドシーンで幕を開ける。その最中に生じたちょっとしたアクシデントによって、本当ならもっとちがった姿や性質をもった人間として生まれていたかもしれないのに、こんな人間として生まれることになり、まったくなんということだ、とボヤくのは当のトリストラムである。

思えばこの小説は、誕生というか、その手前の受精、あるいは性交という、人がこの世に生じるきっかけとなる出来事のまさにそのしょっぱなから、手違いで調子が狂うという話なのだった。いや、もうちょっと言うなら、むしろ人生とはそうした手違いや偶然の積み重ねでできているという次第を、全編を使って表していると言ったほうがよいかもしれない。

そんな本だけに、読むほうも起承転結が整っていたり、伏線がきっちり回収されるといったよく出来たストーリーを期待するのはハナからやめにして、この語りによっていったいどこへ連れられていってしまうのか、というそのあてどのない状況を楽しむつもりでいるくらいでちょうどよい。

2.聖職者の面汚し!

同書のヘンテコな点をもうちょっとご紹介しておこう。

ヘンテコ具合は内容に留まらない。ページが真っ黒に塗りつぶされていたり、白いままだったり、マーブル模様だったり、奇妙な曲線が並ぶページがあったりと、文字以外の要素もいろいろなのだ。

それに、どこまで本気かは分からないものの、「以上申上げたことのすべては、今ちょうど木版師の手にかかっていて、いずれは第二十巻の巻末に、ほかにも数多くの図面や附録類とともにお添えするつもりの地図を見ていただけば、もっと正確に図面に照らしてご納得願えるだろうということです」(★4)という具合で、どうやら地図までつけるつもりだったらしい。手段を選ばず本というかたちでできることは端からやっちゃおう、という意気込みのようなものが感じられる。

また、きわどい話を伏せ字にして思わせぶりにしてみたり(隠されるとかえって想像が羽ばたいたりして)、見せ消ちにしてみたり、といったタイポグラフィの遊びは序の口である。加えて、普通は巻頭に置かれる「献辞」が作中で唐突に現れたかと思えば(第1巻第8章、上巻p.48)、「作者自序」にいたっては第3巻も第20章になってから書かれ、そこには先行して公刊した第1・2巻への批評家のコメントへの応酬まで入っているという始末(第3巻第20章、上巻p. 303)で、構成も破天荒。

しかも語り手が読者に絡むこと絡むこと。あちらこちらで読者に呼びかけるだけならまだしも、ここからは内密な話をするので「扉をしめて下さい」といってみたり(第1巻第4章、上巻p.40)、ここで本を置いて半日考えてみてくださいと命じてみたり(第1巻第10章、上巻p.54)、どうして前章をうわの空で読んでいたんですか、罰として前の章を読み直してください(第1巻第20章、上巻pp.110-111)と責めてみたりと忙しい。読者も本のほうへと引っ張り込まれ、巻き込まれていく仕掛けなのである。

スターンは、どうもフランソワ・ラブレーの『ガルガンチュアとパンタグリュエル物語』やセルバンテスの『ドン・キホーテ』など、これまた言葉を選ばずに言えばハチャメチャな作品を愛読していたようで、こうした前例におおいに刺激を受けたに違いない。なにしろ当のご本人が語り手の口を借りて「この散漫滅裂な作品」(★5)と言っているくらいだ。

そんな遊びや創意に満ちた『トリストラム・シャンディ』について、ハイパーテキストである、メタフィクションであるとの評価があるのも頷ける。

ところで、同書の最初の2巻は、1759年に刊行されると大きな評判を呼んだようだが、著者が聖職者だと分かるや「聖職者の面汚し!」という非難の声もあがったというから面白い。

そうした評価を確認したわけではないので具体的にはどこにケチがついたのかは分からないものの、全編のあちこちに卑猥な場面やほのめかしがあるのはけしからんということなのかもしれない(★6)。

ともあれ、同書は賛否両論の評価を受けながら、なんやかんやと言われつつ、刊行からおよそ260年を経たいまも読者を楽しませているわけである。

3.意見こそ、人を動かすものぞ

さて、このまま『トリストラム・シャンディ』の内容をご案内したいところだけれど、そろそろ本題に進むことにしよう。そう、ここでのテーマはもちろんエピグラフである。

まず、第1巻の扉ページに最初のエピグラフが見える。

これは古代ギリシア語で、朱牟田訳をお借りすれば、こう書いてある。

行為にあらず、

行為に関する意見こそ、人を動かすものぞ。

──エピクテータス(★7)

エピクテータスとは、エピクテトスともいい、古代ローマ時代に活動した哲学者の名前。奴隷の子として生まれ、後に解放されて哲学者となった人で、残念ながらというべきか、彼自身が書いたものは残っていない。弟子のアッリアノスという人が、師の言葉を書き留めた本を残していて、日本語訳では『人生談義』と訳されている(★8)。孔子の言動を弟子たちが書いて編んだ『論語』と似て、いろいろな人からの問いかけにエピクテトス先生がどう答えたかという事例がたくさん記されている面白い本だ。最近、國方栄二訳が岩波文庫から新たに出て、手にとりやすくなっている。

ところで、このエピグラフはどういう意味だろうか。これは私の場合だけれど、「行為に関する意見こそ、人を動かす」というのが、ちょっと飲み込みづらく感じるのだった。

これを検討するには、スターンが掲げている古代ギリシア語の原文を見直してみるとよい。先ほど触れた國方訳は、原文の流れに即して訳されているので参考にさせていただこう。

人びとを不安にするのは、事柄ではなく、事柄についての思いである。(★9)

ご覧のように、朱牟田訳で「行為」と記されていた語が、國方訳では「事柄」と訳されている(★10)。これなら腑に落ちる。

また、続きをあわせて読むとさらにはっきりする。國方訳はこう続く。

例えば、死はなんら恐るべきものではなく(略)、むしろ死は恐ろしいものだという死についての思い、これが恐ろしいものなのだ。(★11)

「死」と呼ばれる出来事そのものは恐ろしくない。あるいは、恐ろしいものかどうかは分からない。ただ、「死とは恐ろしいものだ」という思いによって、人は不安になるというわけである。

もうちょっと別の例を考えてみよう。こんなのはどうだろう。

「締切」そのものはなんら恐るべきものではない。むしろ「締切は恐ろしいものだ」という思いによって人は不安になるのだ。締切とは、「いついつまでに、これこれの文章を何文字を目処に書いて送ってくださいね」という取り決めのこと。言ってしまえば人と人とのあいだの約束に過ぎない。それを恐ろしいと思う人がいるとしたら、その人の心のなかにある締切に対する思いがそうさせている、というわけだ。なんだかつらくなってきた……。

気を取り直せば、エピクテトス先生は、なんらかの対象と、その対象について自分が抱いている思い(意見・信念)とを区別せよと述べているのだった。

4.頭のなかを引っかき回す

こんな具合に、エピグラフに選ばれたエピクテトスの文の元の文脈を踏まえてみると、『トリストラム・シャンディ』の巻頭に置かれる言葉としては、次のように訳してみてもよいかもしれない。

「人びとを引っかき回すのは、事柄そのものではなく、事柄についての意見なのだ」

朱牟田訳に倣って「意見」としてみた。これは『紳士トリストラム・シャンディの生涯と意見』という原題に見える「意見(opinion)」に合わせてのこと(★12)。また、「引っかき回す」としたのは、「悩ませる」とか「心を乱す」とか「揺さぶる」といった古代ギリシア語の辞書に載っている意味をもとに工夫してのこと。

そういえば、この本には、トリストラムが生まれる前の出来事がたくさん書かれており、そこでは当人が不在のまま、父や叔父をはじめとする人物たちめいめいの生活と「意見」が飛び交っている。あるいは全編にわたってあちこちで引用されるさまざまな本の著者たちの「意見」も同様である。あれ、そうすると、タイトルに反してトリストラム本人の「意見」はあまり書かれていないの? という気もしてくるがそこはそれ。

そもそも本書の語り手は、先ほど触れたように冒頭から「今さらかなわぬことながら、私の父か母かどちらかが、と申すよりもこの場合は両方とも等しくそういう義務があったはずですから、なろうことなら父と母の双方が、この私というものをしこむときに、もっと自分たちのしていることに気を配ってくれたらなあ」と意見を述べることから始めている(★13)。というよりも、この本全体がトリストラムによる語りであり、なにを選んでどう表すかということ自体がすでに彼の意見の開陳なのである(★14)。

考えてみれば、エピグラフもまた、誰かが書いた「意見」を借りて、著者の言いたいことを代弁してもらっているようなものだ。

などと、ぐるぐる考えているうちに、なんだかスターンが「読者のみなさん、この『紳士トリストラム・シャンディの生涯と意見』でもって、あなたの頭のなかをかき回しますよ!」と宣言しているような気がしてきた。

5.強力な弁護陣を召喚

『トリストラム・シャンディ』全9巻には、他にもいくつかのエピグラフがある。最後にまとめてご紹介しよう。「そんな雑な!」と思うかもしれないが、私の見るところではエピグラフのタイプとしては一種類なのだ。

第3巻

余は蒙昧なる大衆の批判をおそるるものにあらず、さ

れど小作を彼らが大目に見んことを期待す──余の意図

は常に陽気より謹厳へと移り、さらに謹厳よりふたたび

陽気にかえることにありしなれば。

ライデンの司教

ソールズベリのジョン

(★15)

第5巻

よし余が剽軽に過ぎたることを言わむとも、

卿ら余を寛大に裁きたまえ。──

──ホラティウス

──もし人あって余の書くものを、聖職者に似合わぬ軽

薄、キリスト者に似合わぬ辛辣の筆とそしるあらば──

こは余の言にあらず、デモクリトスの言ぞ。──

──エラスムス

(★16)

第7巻

こは作品よりの逸脱にあらず、作品そのものなり。

──小プリニウス、書簡集第五巻、第六

(★17)

第9巻

もしわれらが何ごとによらず道化のたわむれに度を

過したりとも、ミューズの神々、美の神々、またすべ

ての詩人らに宿る神の霊にかけて願うらくは、余をわ

るく受け取り給うことなかれ。

(★18)

「陽気」「剽軽」「軽薄」「逸脱」「道化」といった『トリストラム・シャンディ』の形容にぴったりの言葉が並ぶ。これらのエピグラフで言われていることをまとめてしまえば、「やり過ぎに見えても大目に見てね(てへぺろ)」という感じだろうか。最初に出した第1・2巻が巻き起こした毀誉褒貶を受けて、だからといって手加減することなく我が道を突き進みながらも、先にひとことエクスキューズを入れておく、といったところかもしれない。

その際、ソールズベリのジョン、ホラティウス、エラスムス、小プリニウスという人文界のスターたちを召喚して、本の護り手として巻頭に置いているのは、なかなか周到である。よくぞこれら錚々たる作家たちの書物から、こうも都合のよい言葉を探し出してきたものだ。と、変なところに感心してしまう。

それはさておき、そんなエピグラフの使い方をする人がスターンの他にどのくらいあるかは分からないけれど、これを「護符型エピグラフ」と名づけておこう。スターたちの言葉を書き付けたお札を貼っておき、自分に害をなすかもしれないものたちから護るというイメージである。

とはいえ、「大目に見てね」とちょっと詫びる風を見せながらも悪ふざけは止めないのだから、せっかくのスターたちの言葉も、かえって挑発になっている気がしなくもない。はてさて、当時の人たちはこのエピグラフをどう読んだものだろう。

★冒頭画像

『トリストラム・シャンディ』の話の進みを線で描くならこんなふう。

Laurence Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman Vol.6. 1st ed, London, T. Becket and P. A. Dehondt, 1762. p.152 画像はGoogle Booksより借用。

★1 ロレンス・スターン『トリストラム・シャンディ』(上巻、朱牟田夏雄訳、岩波文庫、1969)p.150より。以下、単に「上巻、p.X」と書いた場合は同書からの引用を指す。

★2 Laurence Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman。邦訳には、ロレンス・スターン『トリストラム・シャンディ』(全3冊、朱牟田夏雄訳、岩波文庫、1969)や『トリストラム・シャンディ氏の生活と意見』(綱島窈訳、八潮出版社、1987)などがある。ここでは岩波文庫版を参照している。

★3 『定本 漱石全集 第13巻 英文学研究』(岩波書店、2018)p. 63。

★4 上巻、p.80。

★5 上巻、p.79。

★6 この段落の記述は、内田勝「ローレンス・スターン研究を展望する」(坂本武編『ローレンス・スターンの世界』開文社出版、2018)p.16や『デジタル版集英社世界文学大事典』の「ロレンス・スターン」(井出弘之)の項目などを参考にした。第1・2巻の発行年は、井石哲也「スターンと十八世紀イギリス出版文化」(『ローレンス・スターンの世界』 )p.239の整理に基づく。

★7 上巻、p.28。

★8 『人生談義』の全訳としては、『エピクテートス 人生談義』(上下巻、鹿野治助訳、岩波文庫、1958)の他、『人生談義』(上下巻、國方栄二訳、岩波文庫、2020-2021)がある。エピクテトスについては、吉川浩満くんと『その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。』(筑摩書房、2020)という本で紹介・検討しているので、ご覧いただければこれ幸い。

★9 エピクテトス『人生談義』(下巻、國方栄二訳、岩波文庫、2021)p.364。原文を文字にしておけば、”Ταρασσει τοὐϚ Ἀνϑρώπους οὐ τὰ Πράγματα, αλλα τὰ περι τῶν Πραγμάτων, Δογματα”である(ローマ字表記で音写すると” Tarassei tous Anthropous ou ta Pragmata, alla ta peri ton Pragmaton, Dogmata.”となる)。『トリストラム・シャンディ』の岩波文庫版ではこの引用の最後に「エピクテータス」と名前を入れているが、ここで見ている原書のエピグラフには、この名前は見えない。

★10 「行為」(朱牟田訳)、「事柄」(國方訳)に当たる語は、原文では「プラグマタ(Πράγματα)」。

★11 エピクテトス『人生談義』(下巻、國方栄二訳、岩波文庫、2021)p.364。

★12 ここで「意見」と訳したのは古代ギリシア語の「ドグマタ(Δογματα)」。辞書ではopinion(意見)やbelief(信念)などの訳語が出ている。

★13 上巻、p.34。

★14 今回は検討できないが、トリストラムの「脱線」は、語り手である彼の脳裡で生じる連想につぐ連想から生じている。著者のスターンは、ジョン・ロックの『人間悟性論』(『人間知性論』)に想を得て、そうした連想によって移ろう人間の精神のあり方を記述しているわけである。もう少し言うなら、脱線こそが人間精神の自然なあり方なのである。

★15 上巻、p.256。同書の訳注にもあるように、ソールズベリのジョンは「ライデンの司教」ではなく「シャルトルの司教」が正しいか。

★16 中巻、p.140。

★17 下巻、p.8。

★18 下巻、p.208。各巻のエピグラフを並べてみて気づいたが、スターンは奇数巻の冒頭にエピグラフを入れている。これは全9巻の刊行順に関係しているかもしれない。つまり、同書は最終巻となった第9巻を除くと、2巻ずつ刊行されている。つまり、第1・2巻、第3・4巻、第5・6巻、第7・8巻、第9巻という具合。それで同時に刊行される巻の若いほうの冒頭にエピグラフを添えたのではないか。とは推測である。

◎プロフィール

山本貴光(やまもと たかみつ)

文筆家、ゲーム作家。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授、金沢工業大学客員教授。

コーエーでのゲーム制作を経て、2004年よりフリーランス。主な著書・共著に『マルジナリアでつかまえて2 世界でひとつの本になるの巻』(本の雑誌社)、『世界を読み解く科学本 科学者25人の100冊』(河出文庫)、『記憶のデザイン』(筑摩書房)、『マルジナリアでつかまえて』(本の雑誌社)、『文学問題(F+f)+』(幻戯書房)、『「百学連環」を読む』(三省堂)、『人文的、あまりに人文的』(吉川浩満との共著、本の雑誌社)、『その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。』(吉川との共著、筑摩書房)、『高校生のための ゲームで考える人工知能』(三宅陽一郎との共著、ちくまプリマー新書)、『脳がわかれば心がわかるか』(吉川との共著、太田出版)ほか。

好きなものはカステラ。座右の銘は「果報は寝て待て」。

twitter @yakumoizuru

YouTubeチャンネル「哲学の劇場」(山本貴光・吉川浩満) https://www.youtube.com/c/tetsugeki

★「エピグラフの本(仮)」マガジンページはこちら

「異界をつなぐエピグラフ」山本貴光

第1回 夢で手にした花のように

第2回 モンタージュ式エピグラフ、あるいはザナドゥへの道

第3回 ホラーの帝王にしてエピグラフの王

第4回 私は引用が嫌いだ

「エピグラフ旅日記」藤本なほ子

第1回

第2回

第3回

第4回