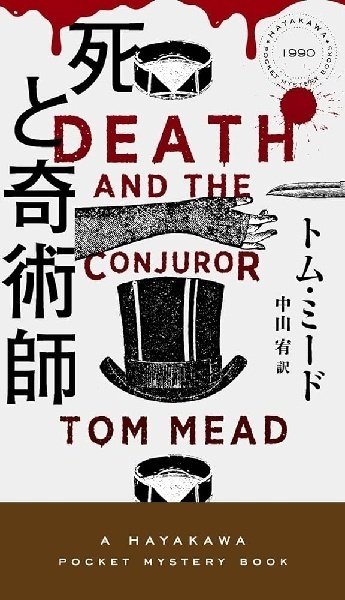

ミステリと呼ぶ流れ(トム・ミードの「死と奇術師」)

駄洒落なタイトルにしてすみません。

公開中の映画「ミステリと言う勿れ」に関する ”note” ではありませんのでご了承ください!

関係するのは「ミステリ」って言葉についてです。

もともと「神秘」や「不思議」を表す "mystery" って言葉なんですが、小説のジャンルとして使われるのも一般的です。

その場合、「ミステリー」と表記される時と「ミステリ」と表記される時があるんですが、この違いが気になることってありませんか?

まあ、慣用に応じて "長音符(ー)" は省略する場合があるんで、どちらも間違いではないのですが、定義は定かではないものの、「ミステリ」と呼ばれる場合、いわゆる「本格推理小説」を指すことがあるんです。(逆に「ミステリー」については、ハードボイルドやスパイもの、サスペンスなど様々なジャンルを含む "広義のミステリー" を指します。)

「本格推理小説」ってのも緩やかな定義なんですが、ミステリーの中でも、古典的な ”謎解き” がメインの小説で、"トリック" や "探偵" など、名探偵ホームズやポアロを思い出させる構造をもった小説をイメージすれば間違いはないかと思います。

今回は、今年、私が出会った一冊の ”ミステリ” 本について ”note” していきます。

+ + + + + +

「本格」とは何か?

という議論は、80年代後半、綾辻行人さんの「十角館の殺人」を契機に巻き起こった ”新本格ムーヴメント” の際、かなり盛り上がった話題でした。

ただ、正解は一つではなく、感じ方は微妙に違ってたりして、人それぞれの「本格」があるのです。

そんなわけではあるんですが、私でも、これぞ「本格推理小説」だろうと、自信をもって言える本が、今年、ハヤカワのポケミスからリリースされました。

それがトム・ミードの『死と奇術師』という本なんです。

1936年、ロンドン。高名な心理学者リーズ博士が、自宅の書斎で何者かに殺されているのが発見された。

現場は密室状態。凶器も見つからず、死の直前に博士を訪れた謎の男の正体もわからなかった。

この不可能犯罪に元奇術師の探偵ジョセフ・スペクターが挑む。

本のタイトルからしてクラシカルで、古典的な ”謎解き” 小説の香りがプンプンと漂ってますよね~

この本、中身の方でも、いわゆる「本格推理小説」で定番のギミックが用いられているんです。

◎起きるのは「密室殺人」です。

もちろん、起きるのは単なる殺人事件ではなく「密室殺人」です。

しかも、ミステリファンにはお馴染みの「フェル博士の密室講義」も登場したりします。

この「密室講義」というのは、”密室トリック”の名手と呼ばれたジョン・ディクスン・カーの『三つの棺』で、探偵役のフェル博士が事件を整理するために行った ”密室トリックの分類” のことです。

◎「読者への挑戦状」が挿入されます。

エラリー・クイーンの ”国名シリーズ” などでお馴染みの「読者への挑戦状」が挿入されます。

これは、物語中、犯人を推理する材料がそろった段階で、探偵が推理を披露する前に、作者から読者へ「犯人が推理できたか?」と差し込まれる挑戦状のことです。

◎解決編が袋とじです。

今回、この本が特別だと感じたのは、実は、この ”袋とじ” があることなんです。

”袋とじ” と言っても、男性の夢が詰まった ”袋とじ” のことではなく、簡単に解決部分が見れないようにしてる本のことです。

ミステリ好きの私なんですが、実は記念すべき ”初袋とじ本” でした。

「読者への挑戦状」の後、自分なりに犯人やトリックを推理しながら、覚悟をもって ”袋とじ” 部分にハサミを入れたのです。(けっこうワクワクでした。)

◎あの時代のパスティーシュなんです。

舞台となる時代は1936年です。

英国ではアガサ・クリスティやジョン・ディクスン・カー達が、そしてアメリカではエラリー・クイーンらが、今は古典と呼ばれる ”ミステリの名作” を次々と著し、「探偵小説の黄金期」と呼ばれた時代です。

そんな時代を舞台にしたこの本には、ある種の ”パスティーシュ” を感じます。

”パスティーシュ” といっても特定の作家の作風を真似たのではなく、タイトルを含め、全体の雰囲気はジョン・ディクスン・カー、探偵役や「読者への挑戦状」などはエラリー・クイーン、そして解決編で明かされるトリックはアガサ・クリスティ(あくまで個人の感想ですよ。)なんかを感じるんです。

これって、あの時代の名作たちへのオマージュなんだと思うんですよね。

この本はきっと、「本格推理小説ファン」の手による「本格推理小説」なのです。

+ +

この『死と奇術師』は、ノベルス2段組みページの本なんですが、256ページしかないんで、適度な長さなんですよね。

それぐらいの長さに収まるのは当然で、一人一人の登場人物について、大きなドラマはなく、人物が深掘りされることはないんです。

謎を提示するために設定された登場人物といった風情で、まさに「本格推理小説」が揶揄される時に言われる ”人物が描けてない” ということなのかもしれません。

そんなとこも、"パズラー" と呼ばれたり "クラシカル・フーダニット" と呼ばれる「本格推理小説」らしい本なのです。

最後に、作者のトム・ミードは、島田荘司さんや綾辻行人さん、法月綸太郎さん、有栖川有栖さんなど、日本の作家にも影響を受けてるんです。

そう思うと、日本の ”新本格ムーヴメント” がまいた種が、「本格推理小説」の発祥の地で花開いたのが、この『死と奇術師』だと思うんですよね。

ぜひ、この純度の高い「本格推理小説」を楽しんでもらえればと思います。(併せて ”袋とじ” 体験も…)←やっぱそこッ?!

+ + + + + +

冒頭で触れた「ミステリと言う勿れ」について、”ミステリー” でなく ”ミステリ” を使っていると考えると、”ただの 謎解き小説 ではないですよ!” って意味なのかもしれませんね。

*