連載:私を「クラシック沼」に落した穴(傑)作~その7

放送のエアー・チェックからディスク収集へのシフト

前回は、私が高校二年(1987年度)に、次々にハマっていったクラシック曲をアラカルト的に挙げてきた。

年度が明け、1988年の4月以降になると、経済的にも少し余裕が出来たところで、ある計画を実行することにした。

年末年始と春休み。バイトに明け暮れながらも、時間的余裕も出てきたことから、これからの事を考えることになった。

今までのように、ラジオを聴いたりテレビを観たりして、放送される作品を手当たり次第にチェックし、自分の好みの作品を選ぶという、「受け身」の態勢でいるままでは、幅広い作品と出会うのには限りがある。

コンサートで演奏される作品の種類には限りがあるし、当然、電波に乗る作品はその中から選別された作品ということになる。そして、どうやら、「録音」だけしかなく、コンサートでは演奏される機会すらなさそうな作品の数は、その何倍もあるらしい、ということが分かってきた。

もちろん、録音すらされない作品の数は、それらとは比べ物にならないほど多いが、そういった作品も、コンサートで演奏され、放送されるのを待つより、録音を待ったほうが知れるチャンスも多い。

とはいえ、「録音」、つまりLPレコードやCDを買うのは、いくらなんでも限界がある。ラジオやテレビの放送をチェックするのは、時間す限り手当たり次第に出来るが、録音で探すとなると、計画性を持って挑まないとすぐにジリ貧になるのは目に見えている。

その選択と偶然の重なりが、本当の沼への入り口だった!

では、どうするか。

まず、今まで自分が聴いて、ハマってきた音楽を考えた。

クラシック音楽を集中的に聴くようになった切っ掛けはR・シュトラウスだったけれど、そもそも、ムソルグスキーの《禿山の一夜》原典版でクラシックの凄さに目覚めたんじゃないか。そして、今、メインで聴いてるのはチャイコフスキー、ストラヴィンスキー、R=コルサコフ、プロコフィエフ、そしてショスタコーヴィチだ。

また、演奏者では、ヤンソンスのチャイ4はすごかったし、スヴェトラーノフのレスピーギ《ローマの祭り》と《ローマの松》はむちゃくちゃすごかったし、あの時日本に来られなかったムラヴィンスキーは、カラヤンよりもっと凄い指揮者(当時から私はカラヤン派ではなかったが)だそうじゃないか。

そしていつしか、「あれ? これはもしかして、ロシア音楽とソ連音楽には、もっと凄い音楽作品や演奏があるのでは?」という思いが、頭の中を支配するようになっていった。

そういえば、チャイコフスキーの交響曲も全部聴いてないし、プロコフィエフだって、7曲も交響曲があるらしいじゃないか、と。その時、ショスタコーヴィチは、「第九のジンクス」を突破し、交響曲第10番を書いた作曲家という程度の認識しかなかった。

そんな時、その年度の全日本吹奏楽コンクール、自分にとって高校時代最後の自由曲が決まった。

プロコフィエフのバレエ《シンデレラ》。

いや、私が提案したのではない。

コンクールのデータベースを見ると、流行りだったのか、2000年代後半には毎年10団体以上が《シンデレラ》を取り上げていたようだが、当時も今も、プロコフィエフを吹奏楽で演奏するとなると、《ロメオとジュリエット》と相場は決まっていた。

しかし、この曲は、高校一年の時にコンクールで演奏したオネゲルの《パシフィック2.3.1》同様、「もう一度この曲で全国を」という、リベンジ曲だった。また、なぜか、バレエ曲だと全国出場、というジンクスもあった(直近の金賞曲はバレエ曲ではないが)。ちなみに、《ロメオとジュリエット》は、1970年代に既に全国大会に出場しているので、再度取り上げる理由はなかったのだ。

自由曲がせっかく自分の好きな作曲家になったのだから、ぜひ録音を探そうと思ったが、当時のカタログにはアシュケナージ盤しかなかったが、なぜかは分からないけれど私はそれ以外の録音が欲しかった。

ヤルヴィ盤とプレヴィン盤は、その頃は録音されたばかりで、日本盤は出ておらず、手近では入手困難だった。なにしろ、あの割り引き店は、ポリグラム系くらいしか置いてなかったからだ。

そこで、中古盤ならと思っていたら、その割り引き店を同じ駅に、富士レコードという老舗中古レコード店のあることを知った。さらに富士レコードでは、輸入盤も取り扱っているという。

中古レコード店といったら、古本屋のような場所(他の最寄り駅に大きな古本屋があって、その頃は既に常連になっていた)だと思っていたら、紳士服売り場やレストランも入ったモダンな商業ビルの中にあって、店舗内も明るく、イメージと違い面食らったのを覚えている。

まあ、そんなに都合よく目当てのものがある訳はないのだが、“それ”はあったのだ。

プロコフィエフの《戦争終結に寄せる頌歌》が。

しかも、バレエ《鋼鉄の歩み》との組み合わせで。

《鋼鉄の歩み》は、交響曲第3番に並ぶ、プロコフィエフ最後のモダニズムの傑作とされていたことは知っていた。録音も、マルケヴィチ指揮フィルハーモニア管があることも分かっていたが、1954年のモノラル録音だったので、まさかデジタル録音であるとは夢にも思わなかった(ロケットを飛ばすにもオープンリールのコンピューターを使っているソ連のデジタル録音?)。

しかし、《戦争終結に寄せる頌歌》なんて、プロコフィエフの作品一覧(もちろん当時完全なものはなかった)でもみたことなかった。

こりゃ飛んでもないレコードを見つけたぞと、《シンデレラ》のことなぞつい忘れ、喜び勇んで購入した。帰って聴くと、これがまた飛んでもない曲だったのだ(上の動画ぜひ聴いてみてくださいね。特に最初と最後の5分)。

当時は、まだソ連があった頃だが、ゴルバチョフが1985年に書記長に就任し、彼が推し進めた「ペレストロイカ(立て直し)」「グラスノスチ(情報公開)」により、アフガン侵攻、チェルノブイリ原発事故で地に落ちていたソ連のイメージがどんどん好転していった時期だ。1988年は、5月にレーガン米大統領(当時)が訪ソし、年末の流行語大賞では、「ペレストロイカ」が金賞を受賞している。

学校で普通に教えられるプロコフィエフの音楽でさえ、有名曲の影に《戦争終結に寄せる頌歌》のようなぶっ飛んだ音楽があるのだし、ムソルグスキーの《禿山の一夜》のように有名な曲でさえ、もっと強烈な別バージョンがあるのに知られていない。

もしかすると、ソ連には、まだまだ世に出ていない優れた作品が多数隠されているのではないか。

そう考えると、ソ連の音楽に猛烈な興味が湧いてきた。

しかし、どうすれば・・・?

そこで、購入したレコードを見てみると、

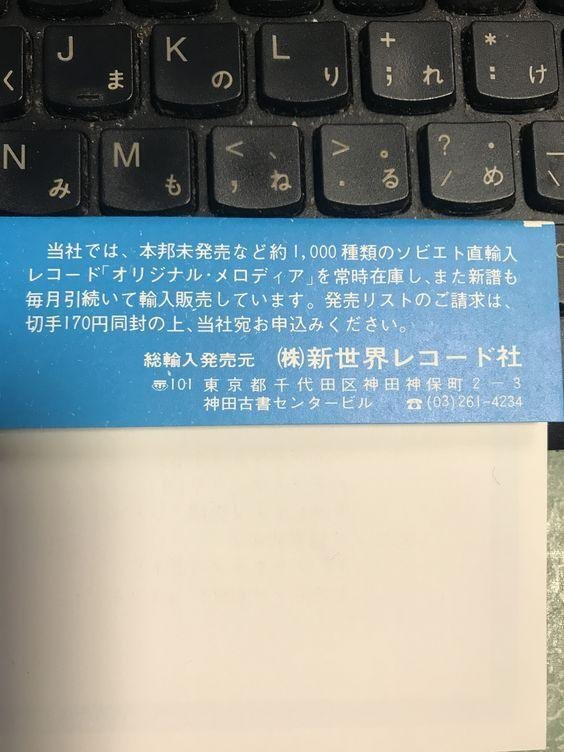

日本語で作曲者名や曲目などが記された情報カードの裏に、レコードの輸入業者の情報が載っていた。

「総輸入販売元 新世界レコード社」

最初は、卸し専門の業者だと思ったので、電話をかけて確認すると、店頭での一般販売をしている(むしろそれしかしていない)という。

それで、週末の予定は確定した。

正に秘宝館。そこは果てしない底なし沼だった

手元の記録を見ると、新世界レコード社に初めて訪れたのは1988年5月20日。曜日を確認するとなぜか金曜日だったようだが、学校の創立記念日でもないし、なぜそのタイミングだったのかは覚えていない。

ともあれ、初めて訪れたそこは、正に別世界だった。

全ての商品には、日本語でアーティスト名や曲名のカードが付いていて、選ぶのに苦労することはない。

とはいえ、いかんせん、知っている作曲者名は限られているし、演奏者名は殆ど知らない。

しかし、その時、1人だけ注目していた指揮者がいた。

ロジェストヴェンスキーだ。

当時の私にとって、ロジェストヴェンスキーは、《戦争終結に寄せる頌歌》をはじめ、当時中古レコード店で買った日本盤LPに収録されていたカンタータ《彼らは七人》、オペラ《賭博師》4つの肖像など、珍しい作品を多数録音しているという認識だった。そして、その演奏はどれもぶっ飛んでいる。

上:カンタータ《彼らは七人》

下:オペラ《賭博師》より4つの肖像(演奏はN・ヤルヴィ)

今でも私の考え方は変わらないが、有名曲や既に知られていて一定の評価を得ている作曲家や作品なら、いつでもアクセスすることが出来る。

しかし、そうでない場合、最悪、歴史の闇に葬られてしまう。

大げさかもしれないが、何でもありそうなネットやYou Tubeでさえ、出て来ないものはいくらでもある(統制されてるとかそういう話ではない)。

だから、どうせこういう専門店を知ったのだから、まずはここでしか手に入らない物を優先して購入しようと思った。自分がこの世界にハマったのだって、知られていない作品を知ったのが切っ掛けだったんだから、まだまだそういうポテンシャルを備えた作品はまだあるはずだ。そういう作品を知るのに、ロジェストヴェンスキーは最適だろう、と。

そこで、店頭をいろいろ見ていて、1人の作曲家の名前が気になった。

ショスタコーヴィチ。

1988年当時、ロジェストヴェンスキーのショスタコーヴィチ交響曲全集の録音は、全て完了していた。日本盤でも、新しい盤が出る度に高い評価を受けていたが、交響曲1曲収録で¥3,200。とても試し買い出来る価格ではない。

新世界レコード社の店頭で見ると、全ての交響曲のディスクに、交響曲とは別に併録曲があり、CDは一枚¥2,300か¥2,500だった(日本の消費税導入は1989年4月1日から)。価格もさることながら、日本盤では出ていない作品も聴くことが出来、ここで買わない理由がない。しかも、年会費¥2,000を払うと、1割引になるという。

記録を見ると、当時買ったのは、ショスタコーヴィチの交響曲第4番、交響曲第6+12番、交響曲第11番、交響曲第15番。交響曲第10番以降を中心に買っているとは、当時の傾向が見て取れますね。

ここで、ショスタコーヴィチ熱に火が付いた。

同じ交響曲といえど、それぞれ音楽の表情が違い、同時期に作曲された交響曲第4番と、同じCDに入っていたジャズ組曲第1番との温度差。

いや、その交響曲第4番とて、今まで聴いてきたどの交響曲にもない深さを感じた。こんな交響曲があったのか・・・と。

交響曲第5番も含め、三十歳代前半でこんな交響曲を書く作曲家がどんな作品を書いてきたのか、そして、どんな人生を歩んできたのか、断然興味が湧いてきた。

そこからは、現在に至るまで、ショスタコーヴィチにつて追求していく日々が続くので、本稿の趣旨とはかけ離れてしまうから細かくは言及しないが、この年の9月に、雑誌『音楽芸術』で、雑誌としてはショスタコーヴィチが亡くなった時以来の大きなショスタコーヴィチ特集が組まれ、世間的にもショスタコーヴィチの音楽に対して注目度が上がっていくことは書き添えておきたい。

よせばいいのにまた別の沼にハマる

1988年から1989年にかけては、ずっと頭の中はショスタコーヴィチでいっぱいだった。

高校を卒業してロシア語の専門学校に行くと、ちょっとしたツテがあってソ連からの輸入業者でアルバイトを始めた(その年、何名か定年退職社が出て)ので、少しCDを買うには経済的に困らなかったし、何しろ、最新のソ連情報が直接手に入ってくる。

そして1990年の夏頃、通学(通勤?)経路にあるCD店で、サマー・セールを行っているとうことで、寄ってみることにした。そこでは、輸入盤も扱っており、少し古めのCDが半額になっていた。

そこで、当時少し興味を持ち始めていたイギリス音楽のCDを購入する。

それが、ヤバかったのだ。

ウィリアム・ウォルトンのカンタータ《ベルシャザールの饗宴》だ。

併録曲は、序曲《ポーツマス・ポイント》と序曲《スカピーノ》。

《ベルシャザールの饗宴》は、1931年にロンドンで初演されたカンタータで、バリトン独唱、二群の混声合唱にピアノ、アルト・サックス、パイプオルガン、多数の打楽器などの特殊楽器を含む三管編成のオーケストラの左右に、金管合奏のバンダが付く、壮大な合唱曲だ。

そもそもソ連の音楽に興味を持った当時、ソ連の合唱曲を知ってから、合唱曲にも興味を持っていたのだ。

その曲とは、

■ショスタコーヴィチ:オラトリオ《森の歌》

■ショスタコーヴィチ:カンタータ《ステパン・ラージンの処刑》

■ショスタコーヴィチ:カンタータ《我が祖国に太陽は輝く》

■プロコフィエフ:《革命20周年に寄せるカンタータ》

■プロコフィエフ:オラトリオ《平和の守り》

■プロコフィエフ:名もなき少年のバラード

■スヴィリードフ:《悲愴オラトリオ》

■スヴィリードフ:エセーニンの思い出に捧げる詩曲

■シェバリーン:劇的交響曲《レーニン》

■エシュパイ:カンタータ《レーニンは我らとともに》

■シャポーリン:劇的カンタータ《クリコフの野戦》

■シャポーリン:オラトリオ《どれだけの間コンドルは飛び廻るのか?》

■ポポフ:カンタータ《レーニン詩曲》

■クニッペル:交響曲第4番《コムソモールの戦士たち》

■ミヤスコフスキー:戦争カンタータ《キーロフは我らとともに》

■タネーエフ:カンタータ《詩篇を読んで》

■チャイコフスキー:カンタータ《モスクワ》

これらは、ロシア語の勉強のためということもあるが、それ以上に、音楽としての魅力の高さに惹かれていった。バッハのミサ曲や、ブラームスの《ドイツ・レクイエム》、フォーレの《レクイエム》など、お世辞にも「聴いて面白い」という心境にはならなかったからだ。

ところが、ウォルトンの《ベルシャザールの饗宴》は違った。

旧約聖書と新約聖書の『ヨハネの黙示録』を基に書かれていながら、宗教臭さが全くなく(その為、長年教会での演奏が禁じられていた)、なんといっても聴いていて面白い。

そしてその時、ちょうど英CHANDOSが、2002年のウォルトン生誕100周年に向けて「全曲録音プロジェクト」を立ち上げたころで、Oxford University Pressも作品全集の出版を始めていた。

だから、ウォルトンを始めるにはちょうど良かった時期だし、当時は、まだ存命の作曲家も大勢いた。

しかし、そこからがまた「沼」だった。

CD時代になって、それまでのアナログ録音の復刻が一通り終わると、今度は「初録音」「初CD化」「マスタリング」の三つ巴のブームとなったのだ。

そして、肝心のショスタコーヴィチも、インバル(Denon)、アシュケナージ(Decca)、ヤンソンス(EMI)、ロストロポーヴィチ(Erato)、ネーメ・ヤルヴィ(Chandos)、スロヴァーク(Naxos)と、怒涛の交響曲全集シリーズの乱立(6種もが同時進行していたのだ!)に、ショルティ(London)、プレヴィン(DG)、ビシュコフ(Philips)、スラトキン(RCA)、ラトル(EMI)、マクシム・ショスタコーヴィチ(Collins)、バルシャイ(後の全集とは別。EMIやCBS、BISなど様々なレーベルから出していた)など、全集を録音する気のない指揮者・レーベルまで集中的にショスタコーヴィチを録音し始めた。

イギリス音楽は「初録音」の嵐であり、ウォルトンの他には、マルコム・アーノルド、ロバート・シンプソン、ジョージ・ロイド、ピーター・マックスウェル=デイヴィス、オリヴァー・ナッセンといった存命の作曲家の作品、そしてパリー、スタンフォード、バックス、ラブラ、ブリテン、ブリス、ブライアン、そしてヴォーン・ウィリアムズやエルガーといった作曲家の作品まで「初録音」の対象となっていった(いやあ、もうマジで追い切れないですわ、勘弁して下さい)。

という訳で、今回はここまで。