ドストエフスキーの小説作法―『作家の日記』より⑨―

前回の投稿「ドストエフスキーと不死―『作家の日記』より⑧―」の最後で、私は、こんな趣旨の想いを記しました。

「ドストエフスキーが、小説作品の中で読者に求めたものは、自らの思想に対する理解ではなく、共感や共体験だったのではないか?」

読者の共感や共体験を呼び起こすように書くこと、それがドストエフスキーの創作の「ねらい」であり「極意」だった。

そんな単純な仮説への想いに、より意を強くするような文章を、『作家の日記』の中に見出しました。

1877年1月号に掲載された文章「ロシヤの風刺文学 『処女地』 『終焉の歌』 古い思い出」の後半で、ドストエフスキーは、三十年も前の自身の文壇デビューを回顧します。(ネクラーソフの新作の詩『終焉の歌』を読んだことから、ネクラーソフとの交友関係に話が及び、昔話へと発展していきます。)

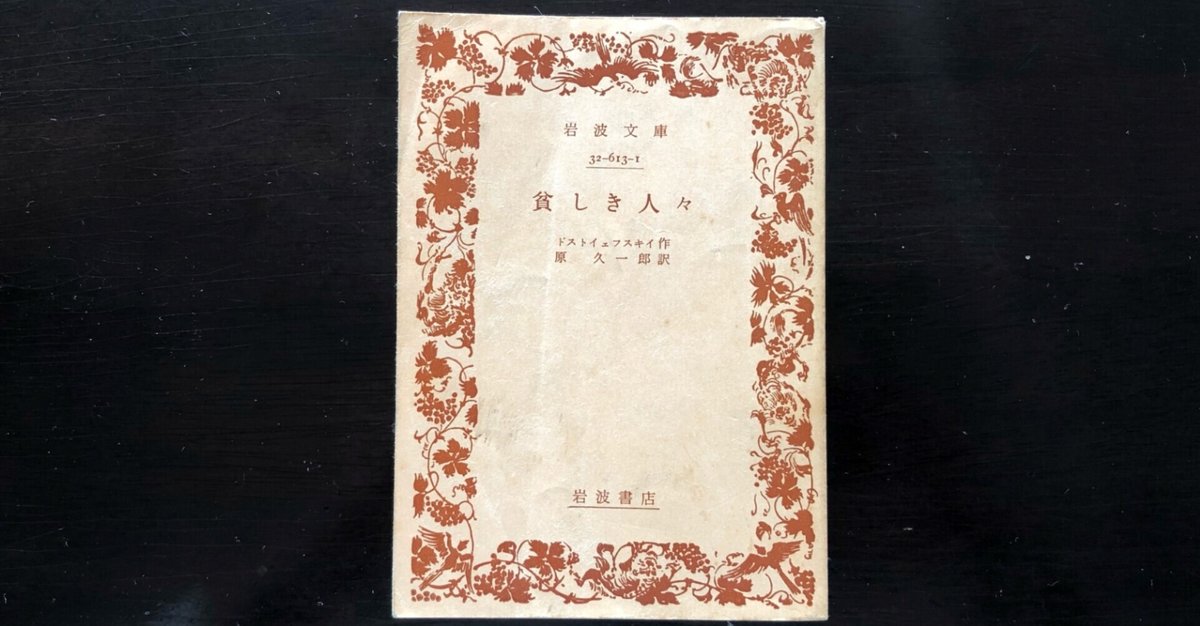

初めて書いた小説『貧しき人々』(1845)によって、二十歳そこそこの無名の青年が、一夜明けたらペテルブルグの文壇の寵児となっていたというサクセスストーリーは、ロシア文学史上の語り草です。

ドストエフスキーは、自ら当時を思い出し、その経緯を、興味深く生き生きと描写しています。ドストエフスキーの「証言」によれば、そのてん末は以下のようなものです。

若きドストエフスキーは、『貧しき人々』を書き上げたものの、その原稿をどうしたものか扱いかねていた。彼には、文学関係の知人と言えば、同年代で、やはり未だ無名であったグリゴローヴィチしかいなかったのだ。

そのグリゴローヴィチが当時たまたま詩人のネクラーソフと同居していたため、ドストエフスキーの処女作の原稿が、グリゴローヴィチを介してネクラーソフの手にわたることとなった。

原稿を預けた翌日の朝の四時過ぎに、突然、ドストエフスキーの部屋をネクラーソフとグリゴローヴィチが訪れ、「歓喜の絶頂といった様子で」ドストエフスキーに抱きつく。

二人は、前日の晩に『貧しき人々』の原稿をためしに読んでみるつもりで一緒に読み始めたのだが、途中でやめることができずに、ついに朝までかかって読み通してしまった。そして、一刻の猶予もなく、その興奮を伝えにやって来たのだ。

ネクラーソフは、早速、原稿をベリンスキーのところへ持ち込み、「新しいゴーゴリが現れましたよ!」と宣伝する。

(ベリンスキーというのは、当時のロシアの文壇で最も影響力のあった反体制派の批評家で、『祖国雑記』という文芸雑誌を主宰していました。)

その日の晩に、ネクラーソフが再度ベリンスキーを訪ねると、すでに原稿を一読したベリンスキーから「早くその男を連れてきてくれたまえ」と告げられる。

こうして、ドストエフスキーは、原稿を預けてから三日目に「恐るべき大批評家」のもとへ連れていかれます。

そこで、ベリンスキーは、「あなたはどんなものを書いたのか、自分で分かっておいでですか?」と甲高い声で叫び、作者に向って『貧しき人々』がいかに驚くべき作品であるかをとうとうと語ります。

私が注目したのは、(ドストエフスキーが記憶する)ベリンスキーの賞賛の言葉に含まれた次の一節です。

「……君は物の本質に直接触れたのです、最も重要なことを啓示したのです。われわれ、評論家・批評家たちは、ただそれを考察して、言葉で説明しようと努めるだけだけど、君がた芸術家は一線一画をもって、ただちに形象の中に本質的な真髄を示し、手に触れるがごとく感知させ、どんな思索に縁遠い読者でも、忽然(こつぜん)といっさいを悟ることができるようにするのです! これが芸術の秘密であり、芸術に表現されたる真実であるのです! これこそ芸術家の真理に対する奉仕の方法です! あなたは芸術家として真実を啓示され、告知されたのです、天賦として与えられたのです。だから、この天賦を大切にして、どこまでもそれに忠実にやっていけば、やがて偉大な作家になるでしょう!」(岩波文庫版『作家の日記』(四)、一八七七年一月、第二章。米川正夫訳。以下同じ)

物事の本質に直接触れ、啓示すること。

たとえ、思索に縁遠い読者に対しても、本質的な真髄の手触りをまざまざと感知させ、いっさいを悟らせるように書くこと。

それが「芸術家の真理に対する奉仕の方法」であるとベリンスキーは言いました。

このベリンスキーの言葉は、ドストエフスキーが、自ら『貧しき人々』で無意識に実践した方法論を明確に意識化し、定式化するきっかけとなったのではないでしょうか。

その方法論とは、まさに、読者が「理解すること」ではなく、「生身の感覚として共有すること」を期待して書く、ということです。

「酔えるがごとき心地で」ベリンスキーのもとを辞したドストエフスキーは、この時「自分の生涯における荘重な瞬間、いわば一つの転機が生じた」ことを感じ、「ああ、おれはあの賛辞に価するだけの人間になろう」と心の中で誓います。

私は(中略)その瞬間の気持を、完全に、明瞭に思い起こすことができる。私はその後も永久に忘れることができない。それは私の全生涯を通じて、最も感激的な一瞬であった。懲役に行っても、これを思い出しながら気力を奮い起こした。現在でもこれを思い起こすたびに、感激を禁じ得ないのである。……

ドストエフスキーは、ペトラシェフスキー事件への連座、そしてシベリア徒刑を経て、文壇に復帰してからは、次第に保守主義的な傾向を強めていったため、当時のベリンスキーの思想とは後年に完全に袂を分かつこととなります。

しかし、作家活動のまさに原点において、ベリンスキーによって認められ、その真価を称えられた方法論は、その後も生涯変わることがないドストエフスキーの創作原理となったのではないか。

そんな風に想像することは、決して無理なことではないと思います。

*

余談ですが、ネクラーソフとともにドストエフスキーの処女作の最初の読者であったグリゴローヴィチは、その後、『不幸者アントン』(1847)等の作品によって有名作家となります。

彼は、チェーホフの文学的な転機にも関わっています。

1880年代、チェーホフが生活費を稼ぐためにユーモア雑誌に短い作品を書き散らしていたころ、グリゴローヴィチは、それらの雑文の中に紛れもない才能を見出し、チェーホフに長文の手紙を書いて激励するとともに、才能の浪費をいさめました。

この老大家の温かい忠告は、チェーホフをいたく感激させ、真摯に文学に取り組むように促すきっかけとなったとされています。

このようなめぐりあわせも、たいへん興味深いですね。