【蒸留日記 vol.146】青森ヒバおがくずを蒸留してみる!

こんちわこんちわ。

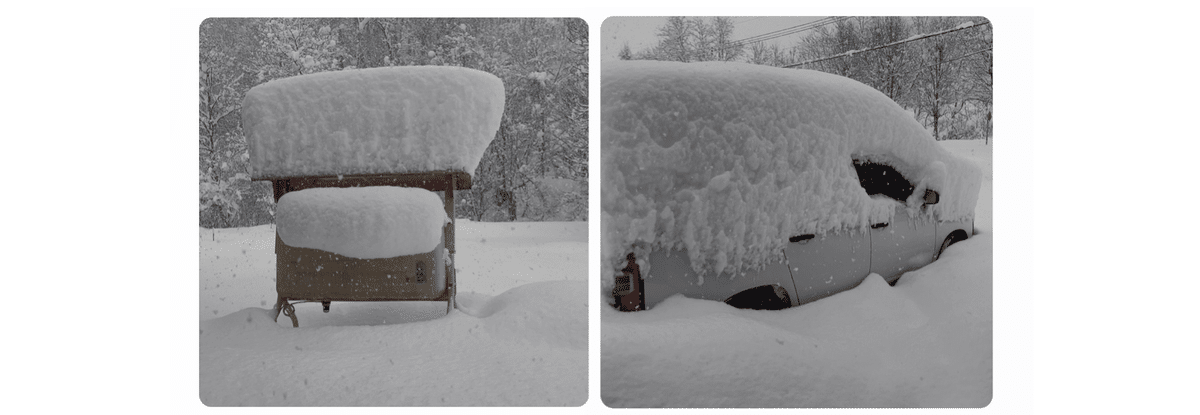

ここ1週間ほど、全国区で報道されてる岩見沢豪雪と格闘していました。

今年は12月初手の積りはじめの雪の量がえげつない年っすね、かれこれ5,6日連続で雪投げでした。

なによりエグいのが、3,40cm積もった雪をキレイに投げたかと思えば、翌日24時間と経たないうちに積雪が復活して雪投げがリセットされているのです。

せっかく作った雪投げ作業路も一晩で腰ほどまで埋もれる…これにはメンタル的に削られた何かがありましたねぇ…

とりあえずここ2日間は雪の降りが平穏を取り戻していて安堵している状態ですね。

雪不足と嘆いていた各方のスキー場もみんな無事オープンできたようです。運動していきましょう。

さてさて!

以前より北海道に絶妙に生えている・植えられている(道南・渡島半島エリア)ヒノキ科青森ヒバの精油を採ってみたくて、今回青森ヒバの"ウッド素材"を初めて扱います!

今年の晩冬・早春時期に、青森県在住のおいらの先輩を頼って現地青森ヒバの葉っぱ素材を入手して蒸留しておりました。volume98の回ですね!

青森ヒバ素材について、先んじて葉っぱ素材だけは蒸留したことがあったのです。まぁヒノキ葉っぱに近い蒸留手応えでした(めちゃ時間がかかる)。

可能ならば自らの手で枝材なんかを採取しに出向いて、生木状態の新鮮な蒸留素材からヒバ精油を採りたかったんですが、函館エリアは物理的にもここから距離があるのでなかなか素材獲得の道を開けずにいてます。

まぁヒバは寿命の長い樹木なので素材の獲得経路開拓は気長にやっていきましょう。

■青森ヒバ(Thujopsis dolabrata var. hondae)

まず簡単な青森ヒバの生態学から!

ざっくり申すと、日本国内には2種のヒバがおります。基変種T. dolabrata var. dolabrata(アスナロ)とその変種T. dolabrata var. hondae(ヒノキアスナロ)です。

エフゲニーマエダ的には、北方種ヒノキアスナロと南方種アスナロで分けています。

本州全般的に見られるのがアスナロで、たしか能登ヒバもアスナロのはずです。なので精油・香りの化学的には青森ヒバ精油と能登ヒバ精油とでは精油抽出源が別種の樹木どうしなので絶妙に香りが違っているハズです。

いつかどちらとも精油採ってみて香りの違いを官能評価してみたいですね!

えー今回扱う素材は『青森ヒバおがくず』なので、Thujopsis dolabrata var. hondaeになりまっす!函館エリアに生えてるものと実質同種の樹木です。

ラベンダーの歴史勉強のために買ったこの書籍にヒバ蒸留についての章もしっかり存在していました。

この書籍によると、青森県で特にヒノキアスナロが多く栽培・資源量が豊富なのは、江戸時代からの藩政で青森ヒバの森林資源保護を手厚く行っていたからだそうな。伐採制限をかけていたんですね。

という江戸時代からの林産文化が色濃いので、今現在でもヒバ木材の製品づくりや”国内で最も多くヒノキチオールを含む精油"を特色とした香り製品づくりが盛んで、青森県の製材所さんなど林業事業体が主体的に販促を行っているようですね!

▶︎ヒノキチオールを含む青森ヒバ精油の香り。

ラベンダー精油ばかり扱うエフゲニーマエダですが、針葉樹精油への造詣も深めようとヒノキ&青森ヒバ精油を購入したことがあります。

同じヒノキ科の植物同士なのですが遺伝的もかなり離れているので、もちろん香りはぜんぜん違います。

個人的に、ヒノキは花っぽく開くような香りで、ヒバはウッディ系の中でも癒される落ち着いた香りと評価しています。

で、ヒバ精油の香りはなんとアメリカ産のバージニアンシダー精油(Juniperus virginiana)に瓜二つです!

ほぼ同じ香りなのですが絶妙な違いがあって、バージニアンシダー精油はかなりドライイメージな香りで、ヒバ精油は香りに膨らみと優しさがあります。

植物自体では日本固有のヒバ属と北アメリカ大陸のビャクシン属とで違っていますが、精油の香り自体は双方似ているんですね。

ちなみにバージニアシダーことJuniperus virginianaは和名エンピツビャクシン。シダーウッドバージニア精油は「鉛筆の香りがする」とよく言われますが、鉛筆はこのJuniperus virginiana木材から作られてます。そして鉛筆を作る樹木からシダーウッドバージニア精油が抽出されています。

なので鉛筆を削った時の木の香りまんまな香りがします。いわゆる"鉛筆の香料"とも言えちゃうワケなんですね(笑)

話を青森ヒバに戻しましょう。。。

■青森ヒバのおがくずを蒸留してみる。

はい、ブツが届きました!しっかり青森県からの発送!

ヒバもとい青森ヒバのおがくずは、商品自体としてはかなり豊富に売られてますよね。

消臭剤とか日本家屋の芳香剤などとしてヒバチップやおがくずが余すことないように付加価値つけられて販売されているようです。

ヒバ木材を製材する工場では板を削るたび大量にこのおがくずが発生します。それに多少なり付加価値がついているのは林業的にも喜ばしいことですね!

ちなみにアメリカでは、ウエスタンレッドシダーことThuja plicataがヒバチップと同じく防虫や消臭剤としておがくず販売されているようですよっと。

さてさて念のための重量計測。2袋合わせてちゃんと2kgになってくれました!

青森ヒバおがくずの粒度。適度に粒の大きさがあったほうが蒸気が通りやすくなって安心感が増す。

青森ヒバおがくず1kg2袋が届いてるんですが、全部は蒸留釜にぶち込めませんでした。全体の4/5くらいが入った感じです。

袋の1/3くらいが1袋に残ってこの素材充填量となりました!なので収油率は今回無視です…!

蒸留時間は2時間30分と設定して蒸留してみます。

あ、申し遅れてましたが、日本国内で流通するヒバ精油はこれと同様に、製材で発生したヒバおがくずをより大型の水蒸気蒸留装置で蒸留して抽出・製造されているようです。

なので平成林業。でのタイトルvolume146ではそんなそこまで情報の新規性はありません。笑

ほのぼ同じ手順・手法で精油を抽出しまっせ〜。

■蒸留結果は…!?

芳香蒸留水の滴下がはじまってから30分ほど経過した時点のセパレータのようす。

乳白色の芳香蒸留水の上に薄黄色の精油がしっかり溜まっていますね!

やはり細かく粉砕された状態の素材を蒸留しているので、精油が溜まるペースは早いようです。

芳香蒸留水はしっかりと香りの強いヒバ蒸留水が出てきています。いい香りなのでお風呂にぶちこみたくなりますね〜これは!

蒸留完了後のようす。

素材の重さの割に思った以上の量のヒバ精油が抽出できました!

正確にミリ数を測れていなかったのですが、最低でも20mL以上は抽出できているようでした!

やや難点のような特徴があり、ハーブや葉っぱ精油にくらべてかなりとろみのあるドロドロとした精油が抽出されていました!これはバージニアシダー精油なんかと同じ特徴ですね。

おそらく!

サラサラの精油を得たければ、『伐採からあまり乾燥が進んでいない生木状態の素材』か『蒸留時間を早めに切り上げる工夫』が必要になってくるんだろうな〜と考察しています。

いくらドロドロすぎるとはいえ香料を素材に残しちゃうのはもったいない気もするんですがね。

ま!実際精油を使うときは、ほとんどの場合アルコールや油脂なんかに解いて希釈するので問題はなさそうですが…!

寒くなるこれからの時期の、ウッディで温かみ感じるアロマスプレー作ってお部屋のルームフレグランスとして活用消費していきたいと思いまっすbb

〜関連記事リンク〜

いいなと思ったら応援しよう!