SIGGRAPH Asia 2024 XR Demo 挫折の先の栄光と受賞までのストーリー その1

こちらは HCI Advent Calendar 2024の16日の記事です。(登録遅れましたがすみません、、、)

2024年12月6日、私たちInternal Space アートチームはSIGGRAPH Asia 2024 XR DemoでAudience Choice : Best Demo Award を受賞しました。しかも、XR 部門は採択率約20%と大変低く、その中で上位2組しか受賞ができません。このXR Demo部門受賞は日本の中の競合大学を差し押さえて日本人の中で唯一の受賞でした。

SIGGRAPH Asia 2024 XR Demで長年の目標だった一般投稿採択と受賞を達成しましたが、私は採択された8月からの4ヶ月本当に走り回っていたためと、展示会の一週間で7kgも体重が減りましたが、心と体にとってやり過ぎたけどやり切ったという良い意味での影響があったので、そのために少しだけ復活期間が必要でした。やっと年度末ですが復活したのでギリギリのタイミングで作品について振り返ります。

2017年初めて東京大学制作展という授業を潜りで受講した中で、”Into the Womb”を制作し初めて7年の月日を掛けて私たちは目指していた最高峰の国際会議で栄光を掴むことができたのです。それに至るまでは決して平坦ではない道のりがありましたが、今となっては困難や喜びも含めて全て経験があったからこそ、私たちは受賞という栄光に辿り着けたと思います。しかし、この受賞を得ても普段の生活や研究は何も変わりません。目指すのは次のステージと次の更に開発や新たなプロジェクトを立ち上げての新しい制作をし続けるというプロセスが待ち構えております。

1. 投稿までの序章

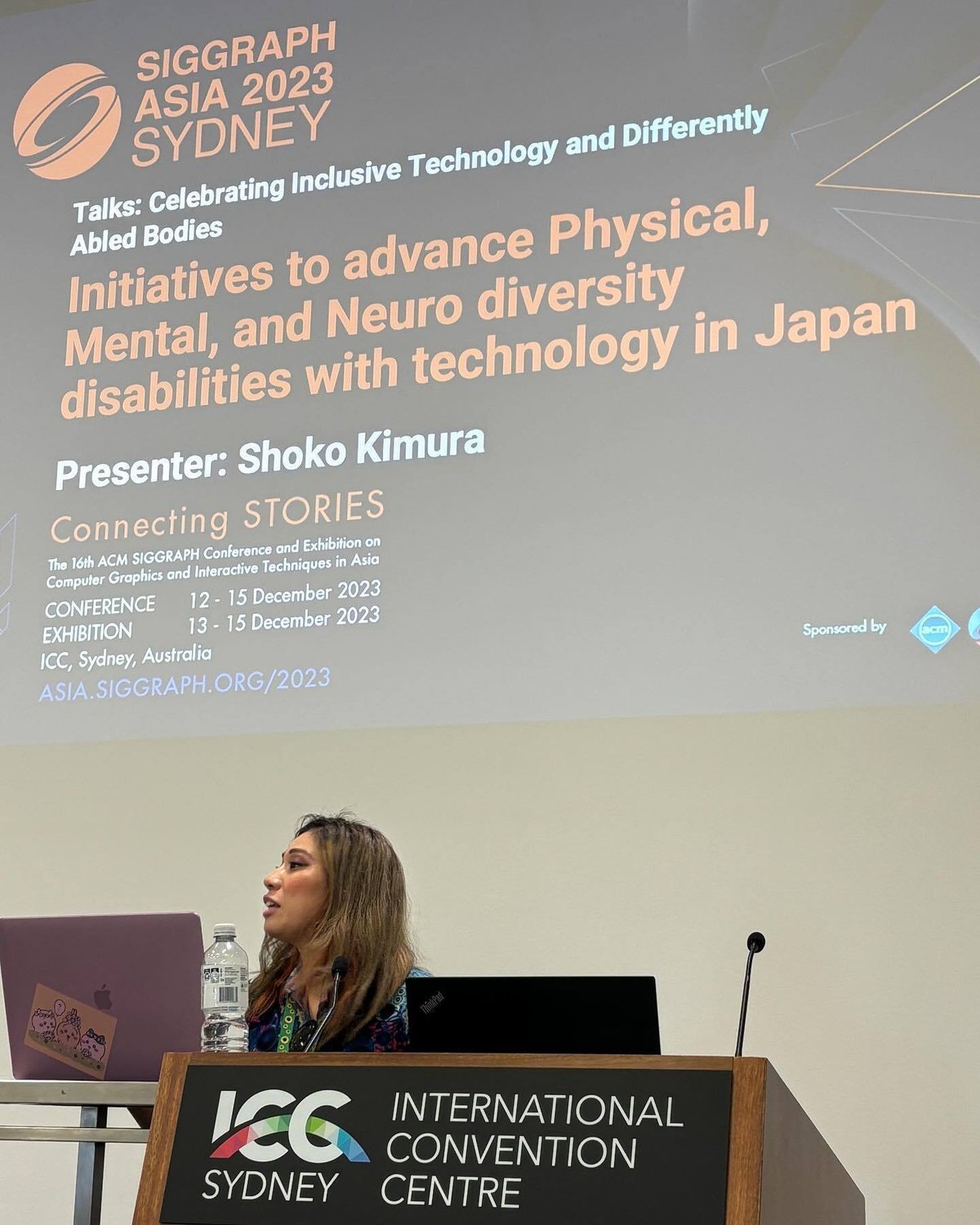

2023年12月オーストラリア・シドニーでACM SIGGRAPH Asia 2023が開催され、私はTalksとBirth of Fethersの発表に参加しました。口頭発表はその場に居る聴講者らとのやり取りはとても有意義でしたが、何か物足りない感じがした。

デモ発表ブースであるExhibition Hallへ行くと、査読されたデモ発表やポスター発表が見受けられた。その中で自分と同じ福祉工学系・赤ちゃん系の研究発表デモがあり、例えば Danyang PengらのasmVR: Enhancing ASMR Tingles with Multimodal Triggers Based on Virtual Realityでは、ASMR効果で人を癒すコンテンツとして提供されていた。アバターからのボディタッチとVRの組み合わせは斬新であった。VRの中でアバターと目が合ってから腕をタッチされるのは親近感が沸いた。装置がカスタマイズできて、感覚が緩和できるとより良くなると思った。

Volker Kuchelmeister らのPerinatal Dreaming - Understanding Countryはアボリジニーの幻想体験での生まれ変わりを体感できる作品であった。体験では胎児の全貌が見え、そこへ体験者は入り込んで行き、アボリジニーが思い描く大地と融合していく様な作品であった。 こちらは XR theaterの作品のため、VRの世界を画面で楽しむため、コンテンツ力が試される部門である。

私はこれらの作品を体験した時に、とても感銘を受け、私が本当に投稿すべきはXRではないかと思えた。今までArt Gallaryで胎児に戻る体験VRを提出し5回不採択となっていた。ArtよりもXRの方が社会性を含めて作品を受け入れてくれるのではないか?と思い、この時からデモ投稿に再びチャレンジしようと思えた。もちろん、asmVRもPerinatal DreamingもSIGGRAPH Asiaに採択されている作品なので、とても素晴らしく尊敬しているが、もし私だったらもっと違う演出や体験者の目線に沿ってどうアプローチするかなど、もっと改良できたのではないか?とさえ思えたのだ。

デモは準備、設営、運送などコストと時間も掛かり大変な労力が掛かる。しかし、デモは体験者だけではなく閲覧者も含めパフォーマンスみたいに周囲を引き込める。何より、口頭発表も凄いが、デモは会期中ずっと同じ場所に設置できるメリットがあり、その場所でたくさんの人たちと議論ができることが何よりも喜ばしいことだ。だから私はデモ展示をするのが大好きで、これからも続けて行きたいと思うくらい大好きなコンテンツである。だからこそ、企画と準備には妥協せずにチャレンジして行きたい。

2. 投稿までの下調べ

いざ投稿となると、過去に何故落とされたのか?何がいけなかったのか?過去不採択になったArt Gallaryのコメントを調べまくり、有用なもの、そうでないモノで分けた。特に有用なコメントには共通していることとして

ストーリーが見えない、何を目的としていのか明確でない

要は作品に対して何がしたいのかが明確ではなかったのだ。

また、Art gallaryはコンテンポラリーアートや哲学性、その作品の歴史を要求するのに対して、XRは技術ありきの中でも社会性や社会貢献度、人への貢献をどうするかを考えられる作品が多くあった。

最終的にに次年度2024 SIGGRAPH Asia 24 のArt gallaryとXRのChairが過去に発表した論文をサーチし、自分の研究の方向性と合う論文は無いかをリサーチした。

Art gallary Chairはコンテンポラリーや哲学思想を重んじる傾向が強く、一方XR Chairは社会性や障害性を含めたコンテンツを発表していた。

ここで、私たちは2024年はXR Chairに掛けXRしか提出しないことにしたのだ。

3. 自分との探求

自分自身は周囲に認められなくて、落胆して、その度に卑下していた自分がいた。誰かに認められたり、偉い先生に認められなければ、この世界に残れないのではないかという恐怖にも狩られた。

そんな自分を変えるには、誰かに頼るのではなく、誰かに認められるのではなく、自分自身を見つめ直すことが必要であった。

誰かに認められるためではなく、自分のために作品を制作しようと決心できた。

否定されることは怖いことではない、沢山の批判を浴びても、作品に対して勘違いや無理解に合ってもいい、他者は他者、私は私、作品は自分を映す鏡であり、他人では無い。

その代わり、作品への情熱や姿勢は全て作品に反映してしまうこと、誰にも頼らずに実施することは半分恐怖であった。

誰かのために、ただ評価や批判されるのが怖くては何もできないし、それでは他者の目を気にしてしまう。酷い査読結果が来るかもしれないという怖さもある。

けれど、恐怖を打破できたのは、6回目のチャレンジをするにあたってこれ以上この作品では投稿できないという急りと、科研費や自身の学内予算でも限りのある予算、そして東京であれば出張も無く予算も抑えられること、何より、東京で自分の作品を展示して日本の沢山の人たちに作品を見てもらいたいという思いが強かった。だから私は一年かけて準備とリサーチをし、誰に何と言われようがこの作品を採択されることに全力を注いだ。

それは本当の意味での真意であるのだから。作品を制作し、発表することは喜びなのだから。

これからは喜びを分かち合うことを重要にしようと決心できたのだ。

こう思えたのは、博士論文を制作しながらのXR作品の制作のために、とにかく精神統一が必要であった。特に時間が限られていたので、私は毎朝と寝る前に短い時間でも自問自答する瞑想の時間と、自分ができるボジティブポイントと課題点を分析したのだ。

そして、博士論文で実施していた既往研究の最中に、沢山の医学論文の中でも精神系の論文を読み、特に脳の構造や精神構造を学問的に学んだ。

学ぶことと精神統一をすることで、自分自身をマインドフルネスに叩き上たのだった。

4. スケジュール編

2023年度末に、自分の人生において最大のピンチな出来事があり、本当に一時的に執筆も創作もできない事態に陥った。それを払拭してくれたのは名工大の指導教員が「書けるうちに博士論文を書け、書き残しがあってもいい、完璧でなくてもいい。今できるタイミングでやらないと後から時間がどんどん無くなる。」という言葉だった。これで私は復活できた。

今やることは何か?大きな精神的なショックはあったし心を壊しかけた。けれど、博士論文と同時に作品を作るしかなくなり半分恐怖もあった。

その時、XR作品はこのまま投稿しても過去と同じかもしれないとのことで、何故胎児に生まれ直す必要があるのかの明確性を表すために自身が社会問題に掲げている精神障害と似た社会現象を探し、新宿歌舞伎町の東横キッズが自閉症や発達障害を抱えているが故に社会に馴染めないという課題を新聞や文献、ニュース記事から見て、私はXR作品と博士論文を両立させるために、新宿歌舞伎町に通える範囲に引っ越しをした。そして、博士論文を執筆しながら、時に歌舞伎町へ行っては東横キッズらと話そうと試みるも無視されたり、時に彼ら彼女らから無意味に暴力を受けたこともあった。それでも、作品を作るために、私は歌舞伎町を下調べしたり、人々を観察するなどアプローチを変えて博論の合間に調査を繰り返した。

同時に博士論文を執筆するのと作品作りはとにかくタイトなスケジュールであった。

そこで、私は信頼できる制作仲間に投稿までの間、2024年4月中旬までには博士論文の第一弾の原稿を書き上げる約束をし、4月以降に投稿と投稿までのスケジュールを抑えるようにお願いをした。

そして、大学院に対して第一回の博士論文原稿を提出した後の2024年4月下旬にチーム内での作品投稿に関するオンラインでミーティングをし、6月中旬までの作品投稿に関してのスケジュールを抑えた。

2017-2020年に集まったチームメイトは皆社会人になっており、特に土日しか時間が取れなかった。主な活動は今はオンラインでミーティングをし作品制作をすることであった。それでも、SIGGRAPH Asiaしかも東京で一緒に作品を発表したい、精神障害の社会問題を問い掛けたいという一緒の思いから5月に作品コンセプトと提出用原稿の下書きを完成させ、6月にしか撮影できないと気づき、撮影のための機材と仮組のエアシステムを作成し、曲と歌を決めわざわざ収録のために愛知へ出向いたり、そして6月にチームメイトらと物理的に集まれたたった一日だけで投稿用動画を撮影し、3日で動画を完成させて6月20日投稿締切日に動画と論文、システム登録などを全て済ませた。これは私の博士論文本提出が6月28日だったため、その一週間前となる。更に、6月下旬に私はデンマーク・オランダ・イギリスへワークショップ参加と発表があり渡航していた。また、同時にオーストラリアで芸術系の国際会議で口頭発表が採択されていたので、それは第二著に発表を任せるなどしていた。とてもタイトなスケジュールの中でのXR Demo投稿であったことを今でも覚えている。

付け加えて、その間に日本建築学会と日本福祉のまちづくり学会への口頭発表への投稿と、7月にはSIGGRAPH 24でもProceedingsが採択になっていたので口頭発表しにアメリカはデンバーへ向かい参加発表していた。

何故ここまでやるのだろうとも自分でも思った。

ある人から「木村さんはやり過ぎです。」と言われた。それは言わせておけばいい。やり過ぎでないと博士論文執筆と世界のトップカンファレンスでのデモ展示は達成できない。特に私は指導教員が過去にSIGGRAPHに採択されたことはない。自由にやらせてくれる代わりに自分でやらないといけないので徹底したリサーチが必要なのだ。全ては過去の文献や徹底した調査が既往研究になり、それが自分たちにとってとても有益になることになる。

5. 一方、捨てたもの

博士論文とSIGGRAPH Asia 2024 XR Demoに投稿するために、とにかく不必要なことしなくなり、自分自身をコントロールした。今まで学生参加できることもあり色んな学会へなるべく参加し学ぼうとしたが、仕事でどうしても行かないと行けない自分の発表がある学会以外は行かないことにした。その分、XR Demoの制作や開発時間に回しとにかく制作しまくっていたし、新しいソフトウェアの使用方法を覚えまくった。特に今年は開発することやチームビルディングが大切であったために、なるべくストレスになることは控えたのである。

また、人のアドバイスや助言も取捨選択する様になった。もちろん言って頂くことはありがたいし、聞く耳を持ってその場ではアドバイスを聞く。しかし、そのアドバイスが本当に必要なモノかは自分一人ではなく、迷ったらチームメイトらと話し合って有益かどうかをオンラインで常に話し合い、自分等にとって有益になるアドバイスだけ取捨選択する様にした。それまで、全ての言葉を間に受けていたので、一人で悩まなくていいのは大変ありがたかった。

そして、自分の生活を見直して、とにかく部屋の整理整頓をした。使わなくなったモノを徹底的に捨て、読まなくなった本も本当に必要な本以外は整理した。博士論文を書きながら、XR Demoを投稿しながら私は人生の断捨離を実行していたのだ。

6. 採択結果が来た時からの運命とそれから

2024年8月8日夕方過ぎの沖縄県那覇市でSIGGRAPH Asia 2024 XR Demoの採択通知を受け取った。私は8月7日に博士論文公聴会を終えて一旦全てが終わったことを察し、少しだけ現実逃避と休みたくて2日間だけ沖縄へ向かった時のタイミングでの出来事でした。

5回ダメで6回目のチャレンジ、それも博士論文を書きながらのためにとても自信がなかったけれど、私はその通知を見て思わず道端で泣き崩れてしまった。やっと努力が報われるし、世界最高峰の舞台で発表できる喜びに浸ったのだ。直ぐにチームメイトらに連絡をし、次の日には直ぐにミーティングを開き、そして8月から12月の展示発表までのスケジュールと予定、大凡の作戦と開発スケジュールを全てその場で決めた。そのためにチームメイトには社会人になった皆さんには申し訳ないけれど会社や研究組織になるべく休みを与えて頂ける様に交渉を同時にお願いをした。

そして、大切にしたモノは特にチームメイト、お手伝いしてくれるスタッフ、そして自分自身のコントロールだった。マネジメントについて本やYoutubeで学び直し、とにかくチームメイトを褒め称え尊敬し、平等に扱うことと、怒る時は極力別な言い換えをしたり控えたりした。その中でもタイムマネジメントを特に大切にした。お手伝い予定のアルバイトの皆さんにはなるべく負担にはならない、けれど大切なことを共有するためにチャットグループを制作し、常に連絡を取れる様にしたことや、スケジュールや会場での予備知識を事前に共有したりした。

本当にダメかと思っていたし、博士論文を執筆と提出の最中でのSIGGRAPH Asia 2024 XR Demoの投稿であったこと、何より私は有名大学の研究室出身でもない、SIGGRAPHに採択されている有名な先生のところでもない、日本国内の学会やコンテストで落ちた作品であったことで本当に自信が無かった。けれど、文献調査や過去の記録からの徹底的な調査や既往研究からでも、自分たちを俯瞰して見ることさえできれば、研究室や職場の周囲にアドバイザーやトップカンファレンスの採択者が居なくても、世界トップカンファレンスに採択されます。大切なのは、まず採択された人を自分で見つけて協力できるかを自ら聞いてみることと、一番大切なのは文献や資料、過去の既往研究からの自分等の調査力や俯瞰力なのだと改めて気づ来ました。

もちろん、研究室に属して同じ方向性の研究室の仲間らと一緒に議論したり、駄弁ったり、そして常日頃議論できることはとても重要である。私の場合、まず研究室では浮いている存在であるし、研究室の中で特にXRについて議論できる人たちは居ない。一時期ぼっちだと思っていました。

けれど、時代が変わって、オンライン環境とコミュニティがあればそこで議論ができる。まず、気の合う仲間らとはdiscordで常に連絡を取れる様にしたし、X等のSNSで常に同じ方向性や投稿している人たちと連絡が取れてお互いに励まし合ったりもできた。

また、私の場合は幸いにもコミュニティが運営しているイベントや必要な研究会には行けたので、そこで投稿仲間やXRの仲間らや友人らに出会うことができた。もし、自分に居場所が無くても、他に目を向ければ理解者は必ず居るのだ。特にXR コミュニティのアルバイト紹介で志が一緒の人たちを紹介いただけたのは本当にありがたかった。

その逆で私を見て相当心配する方々も居た。もちろんそのアドバイスは受け止め、感謝の言葉で返し、それ以上の深掘りはしないことにした。

投稿と採択までに人生に置ける激震的な出来事、博士論文の執筆、突然の引っ越し、博士論文第一時提出、中間審査、国際学会発表3件、博士論文本提出、博士公聴会、そして8月下旬には博士論文最終提出をしていた。その後直ぐに、博士課程の日本国内最後の発表として8月最後に日本建築学会と日本福祉のまちづくり学会で口頭発表をした。

そして、博士号授与は9月でしたが、出身研究室へ最後博士時代に実験した全データを大学のサーバーに残すという作業をしながら、XR作品制作をしていた。博士論文を書き、博士を修了するまでの間はデータ移行だけではなく、倫理申請実験終了報告書や奨学金関連、博士論文公開の学内手続、そして実験に対して書き残したことを2本ほど査読論文に回し論文誌投稿するという作業が待っていた。それらを終え一区切りしてからやっとのことで本格的にXR開発に挑めたのだ。

今思い返しても博士号取得までのラスト9ヶ月のスケジュールはとても過酷であった。それでもやり終えた今だから言えることは一つも後悔はしていないことだ。

逆に、人生において激震的なことがあったから、そのパワーを作品にし投稿するという原動力に変えた。もし、SIGGRAPH Asia 2024 XR Demoに投稿していなかったら後悔もしていたし、何より生きていても心が死んでいたかもしれない。どんなに大変でも今できることを精一杯やれるだけやり通した方がいい。周囲は批判するしダメだよとブレーキを掛ける人も居る。そんな時はその相手に感謝と御礼を笑顔で言ってから距離感を考えればいい。

一度しかない人生を後悔無く生きた方がいい。できることを今やった方がいい。このnoteにも前に少しだけ書きましたが2014年筑波大学在籍時に研究仲間が背骨のがんでわずか29歳で亡くなりました。

私は、未だにその研究仲間が到達できなかったことを追いかけています。それは、その人がで目指した「障害があっても社会で活躍できる様に技術でサポートすること」をずっと追いかけているものもありますが、一番は自分が後悔したくないから。そして、楽しんで物事にチャレンジしたいからです。

人はやらなかったことを何よりも後悔します。それなら、できる内にやれることをとことんやった方がいいです。やらなかったことの言い訳はいくらでもできますが、それ以上の成長は望めません。

それなら多少後悔しても、少し無理をしても、何よりその時完璧でなくても物事をやり通した方がいい。その時に完璧でなくても、行動し、始めること、やってから完璧に近づけば良いのです。チャレンジしなかったり、やならい方が後悔します。

また続きを書きます。大晦日12月31日、まだ仕事ややることが残る中でSIGGRAPH Asia 2024 XR Demoの投稿と採択までを振り返れたことに感謝します。

また続きは近日公開します。ギリギリになりましたが、皆様良いお年をお迎えください!そして素敵な2025年になりますように!!