東京マラソン2024への道 [パワトレ マラソン Lv.4 編] 320/364

はじめに

この note は、これまで東京マラソン2021(2022年開催)、東京マラソン2023の2つの大会を完走し、いよいよ今年はコロナ禍前に当選した出走権の持ち越しで、次の東京マラソン2024(3年連続、通算4回目)に出場することになっているアラフィフ市民ランナーのトレーニング記録です。

マラソンのトレーニング方法としては、ランニング用パワーメーター STRYDを両足に装着するSTRYD Duo(ストライド・デュオ)を使ったスティーブ・パラディノコーチ監修による16週間の「STRYD マラソントレーニング(レベル4)」に取り組んでいます。

東京マラソン2024までの期分け

東京マラソンまでピリオダイゼーション(期分け)は下記のとおり。

【ブリッジ】10/23~11/12 メンテナンスフェーズ

【本練習】11/13~12/3 ベースフェーズ12/4~12/10 テストウィーク12/11~12/31 ベース/ビルドフェーズ

1/1~1/7 テストウィーク ← イマココ

1/8~1/28 ビルドフェーズ ← イマココ

1/29~2/4 テストウィーク

2/5~2/18 ピークフェーズ

2/19~3/2 テーパーフェーズ

3/3 レース(東京マラソン)

【回復】

3/4~ リカバリーフェーズ

今週のスケジュール

今週のスケジュールは以下のようになっています。

☑ 1/15(月) 休養

☑ 1/16(火) インターバル

☑ 1/17 (水) イージーラン

☑ 1/18 (木) テンポ

☑ 1/19 (金) イージーラン → ウィンドスプリント

□ 1/20 (土) ウィンドスプリント → ロングラン

□ 1/21 (日) ロングラン → 休養 または イージーラン

今日のトレーニング

スティーブ・パラディノコーチ監修による16週間の「STRYD マラソントレーニング(レベル4)」が進行中で、今週は10週目。フルマラソンのレースに例えると「ハーフ地点は通過、30km地点手前の25km地点くらい」の感覚。

68日目のお題は、

「イージー(有酸素/リカバリー)ラン 45:00」

でしたが、日曜日の予定だった「ロング走」が土曜日にずれることに伴って、スケジュールを1日前倒しして、元々 明日(土曜日)の予定だった、

「イージー(有酸素/リカバリー)ラン + ウィンドスプリント 50:00」

を実施。目的は以下のとおり。

- ランニングストレススコア(RSS)を「42日平均」以下に保ちながら、身体に簡単な有酸素性の刺激を与えること

ウィンドスプリントを追加する目的は、

- ランニングメカニクスをトップエンドに近いスタイルに変更し、明日のロングラン(レースを使った給水・補給練習)に向けた準備をすること

ワークアウトの構成は、

・ドリル

・ランニング

・ストレッチ(自宅)

となっています。

結果

今朝も(レース本番の起床時間に合わせて)5時頃に起床の予定が4時前に起きてしまい二度寝。結局、6時起き。天気予報は曇りで気温 7℃、湿度77%。風速1m/s。いつもの公園に到着し、ラン前の「ドリル」と「(ロマノフ博士による症状別の)ランニングフォームを修正するためのドリル」をしっかりこなして、早々にランニングを開始。

Day 68→69

— Shoji Watabe 渡部昇治 🔥 (@DGSLCEO) January 19, 2024

イージーラン+ウィンドスプリント

1. ウォームアップ 37:00

2. ラン 0:10

3. 回復 1:50

4. リピート 2-3 ×4

5. クールダウン 5:00

*ウィンドスプリント区間を含めケイデンス180spm前後をキープ

*明日のロング走(30kmレース)に向けて軽めに

ペガサス40,

曇りのち晴れ, 7℃, 72%, 1m/s pic.twitter.com/V1NEsXz29I

最初から最後まで、大体の感覚で、軽めに。今朝はウィンドスプリント区間で、1~2本目がちょっと速すぎる(キロ3分を切っちゃってる)感じだったので、以降は速く走ろうとするのではなく、姿勢を正してそれをキープしたまま、力まないように気をつけながら、なるべくケイデンスを上げずに、ランニングポーズで倒れ込むように(要は、ロマノフ博士のポーズメソッドを復習しながら)軽くスピードを上げて走りました。

分析

STRYDのデータを見てみると、

今朝は序盤でトイレ行きたくなりましたが、気温が少し高かったせいか「まぁ、大丈夫かな…」と思い直して、あとは集中してランニング。とくにウィンドスプリント区間は、1本目からいい感じでリラックス(脱力)したまま流動的に加速と減速ができて、パワー(スピード)が出すぎてる感覚もあったので、終盤にかけて少しずつ抑える感じで。

細かい数値データを見てみると、

ウィンドスプリント区間はパワー(スピード)が出すぎている感覚があったので、1本ごとに少しずつパワー(スピード)を減らしていくよう修正。感覚としては「ちょっと真面目に走っているジョグ」くらいの強度で走ることができていたこともあって、心拍数が上がるということもとくになし(走ってる途中でちょっと加速した、みたいな流動的な感じ)。

前回の同じ練習に比べて、さらにストライド長が伸びていたので、今の方向性でのランニングフォームの調整で良さそうな感じです。

一旦、背筋を伸ばして、その場で足踏みをするような感じでポーズメソッドを復習しながら、Garminで疾走区間が始まるカウントダウンが始まったら、そのまま前傾していくだけ。ストライド長を伸ばそう!みたいなことはまったく考えずに、かなり楽に(なんだったらこのままフルマラソンだって走れそうな感覚で)走るイメージ。

今朝はさらに少し遊脚時の足の回転を素早く(足が地面から離れるか離れないかのタイミングでサッ!と前に)動かして、足が後ろに流れないように調整してみました。この方がストライド長の数値が全体的にいい(大幅に改善される)ようです。スピードを出そうとせず、良い姿勢をキープしたままリラックスして走ることだけにフォーカスするのがポイントのようです(あとで見てみたら、意外と速く走れてた…みたいな状態)。

Strava の GAP(推定平地換算ペース)のデータだとこんな感じ。

STRYD のデータと Strava のデータから、ウィンドスプリント(疾走)区間のパワー、ペース、GAP(推定平地換算ペース)をピックアップしてみると、

ラップ2 312W 2:59(GAP 3:09)/km

ラップ4 311W 2:46(GAP 3:06)/km

ラップ6 305W 2:57(GAP 3:19)/km

ラップ8 306W 3:08(GAP 3:15)/km

平均 309W 2:58(GAP 3:12)/km

となっていて、前回の同じワークアウトに比べて、今朝はさらにパワー出力がかなり上がって、さらにスピードが速くなっていました。1~2本目でパワーが出すぎてる感覚があって、若干調整したつもりでしたが、楽な感覚のまま少し軽く流すくらいでも、まあまあのスピード(ペース)になっていました。

エネルギーコスト(c)とランニングエコノミー(RE)

今日の「ウィンドスプリント」のエネルギーコスト(c)とランニングエコノミー(RE)を計算して、これまでのデータと一緒にまとめると、

結局これだと「今朝の疾走(ウィンドスプリント)区間では、何本目がうまく走れていて、何本目がイマイチだったのか」といったことがこれではわからないので、もう少し分解して、ウィンドスプリント区間の個々(各ラップ)にエネルギーコストとランニングエコノミーを計算してみると、

エネルギーコストとランニングエコノミーが標準ランニングエコノミー ( c値:0.98 kJ/kg/km、 RE: 201 ml O₂/kg/km)より大きな数値で揃っていて、ちょい微妙。パワー出力のわりにスピードが出ていないということですな。

ランニングの効率を考える場合、パワーとスピードは相対的に考える必要があって

「パワー出力が上がるなら、よりスピードが出るような走り方を目指す」

「スピードが出ているなら、なるべく楽(パワー出力を上げず)に走る」

といったことが重要で、当面は

楽に、速く走る。

ということにフォーカスする必要がありそうです。

フットパス(足の軌跡)

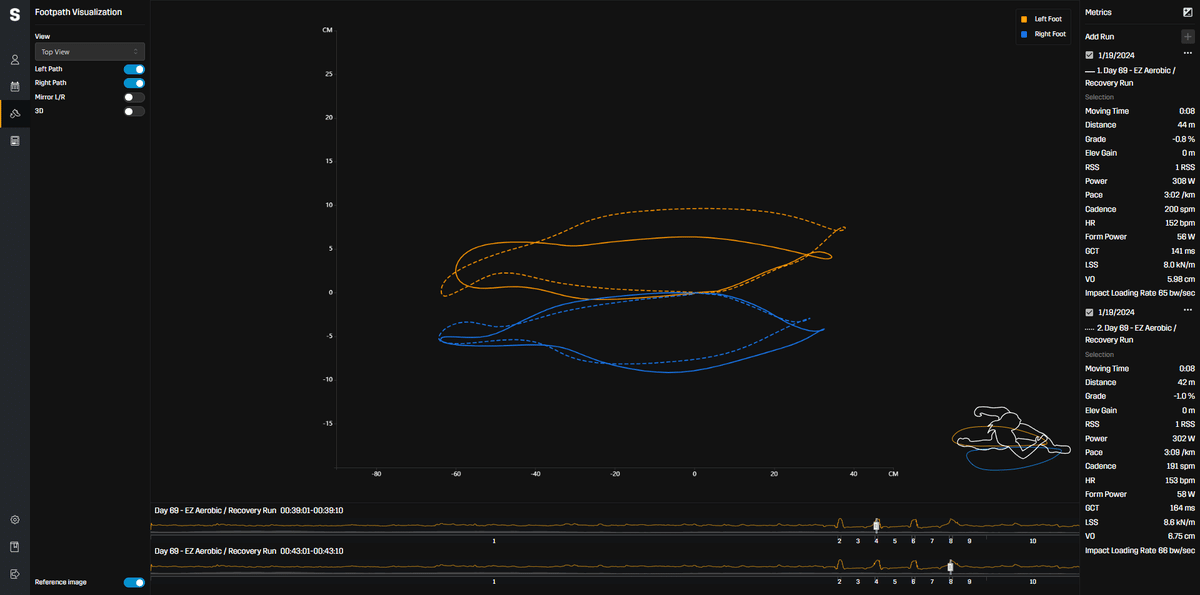

そこで、STRYD Duo(ストライド・デュオ)からフットパス(足の軌跡)を3次元で捉えることができるようになったので、今朝のウィンドスプリントで一番スピードが速いのにランニングパワーが低くて一番効率が良かった「ラップ4(実線)」と、スピードは一番遅かったのにランニングパワーが大きく一番効率が良くなかった「ラップ8(点線)」を比べてみます。

効率が良いとか良くないとか以前に、フットパス(足の軌道)の左右差がありすぎて、解析不能(笑)。まぁ、小さい軌道の方が効率が良いだろうということだけは(じつはこのデータを見なくても?)わかります。

効率が良いラップ(実線)の方が、接地時に左右差が少なく、遊脚時のフットパス(足の軌道)の高さが小さくなっていることがわかります。

こちらも解析不能ですが、効率が良いラップ(実線)の方のフットパス(足の軌道)が前回も同じような形状をしていることがわかります。

3次元空間でグリグリやっていろんな方向から確認してみましたが、フットパス(足の軌道)のブレが小さいことが、ランニング効率が良くなるポイントのように思いました(まぁ、アタリマエと言えばアタリマエ)。

フットパス(足の軌道)の無駄をなくす方向に調整していければ、ランニングパワーを推進方向(進行方向)に集中していくことができるはずなので、引き続き、ランニング以外のセルフケアでもできることをやって、焦らずに日々できることを試行錯誤しながら少しずつでも改善していこうと思います。

トレーニングで良かったところ

・ワークアウト全体を通して、ケイデンス180spm前後をキープしながら、キロ3分を切るくらいのスピードでも余裕を持って、リラックスした状態で走ることができた(これでどのくらいの時間・距離を走れるのか、どこかでちょっと試してみたいw)

・ウィンドスプリント区間は緩やかな加速とし、力まずに流動的な状態をキープできた

・ランニング終了時もかなり(スタミナの)余裕があった

・トレーニング効果は「ベース」で回復は19時間→31時間(+12時間)だった

トレーニング効果、回復、持久力スコア、ヒルスコア pic.twitter.com/lE4N9V9VFT

— Shoji Watabe 渡部昇治 🔥 (@DGSLCEO) January 19, 2024

トレーニングで改善すべきところ

・ポイント練習以外は、がんばりすぎず、そこそこのトレーニングを粛々と継続すること

・引き続き減量計画を継続して現実的なレーシングウェイトを見極める

(ただ体重を落とすのではなく、筋肉量を上げて、体脂肪率を下げる)

・栄養と睡眠をしっかりとって身体を回復させる

・レースに合わせて早く起きる習慣づくりのため、なるべく早く就寝する

・栄養管理や疲労回復にフォーカスし、日々のトレーニングからしっかりと回復することでフィットネスの向上につなげていく

・かなり寒くなってきているので体調管理に注意する

・飲み過ぎたり食べ過ぎたりしない、食べなすぎもNG

明日の行動目標

明日のお題は、

「ロング走 + マラソンパワーテンポ 2:30:00」

このセッションの目的は次の通り。

- 疲労耐性の構築

- 有酸素運動能力の向上

- マラソンパワー近くの刺激入れ

今週も給水と補給の練習を兼ねて河川敷の大会(30kmの部)に出場する予定です。日曜日開催で30kmを走れそうな大会がなかったので、エントリーできる30kmの大会があった土曜日にスライド(たまたま土曜日の午後から天気が崩れるらしいのでちょうど良かった)。

通常の強度(ワークアウトで指定されているパワー出力範囲)の上限値辺りを無理のない感じでキープし、30kmレースの前に「ウォームアップ」、30kmレースでは「イージーラン」+「マラソンパワーテンポ」、30kmレースの後に「クールダウン」とし、トータルで2時間40分以上動き続ける練習をする予定です。来週のトレーニングもあるので強度はやや低めに抑えて。

アップダウンが多いコースなので、スピード(ペース)にこだわりずぎないように気を付けつつ、給水や補給の練習をしながら、ある程度の強度で長い時間 動き続けて、さらにマラソンパワーテンポ区間でしっかりとパワー出力を上げること(終盤で垂れずに上げていくことができる持久力を強化すること)が課題です。