「タタール人の砂漠」時間の損切りができなかった男を描いた“幻想・現実”小説

イタリア人作家、ディーノ・ブッツァーティの「タタール人の砂漠」を読みました。140字の感想はTwitterに書きましたが、少し長めの駄文を連ねます。

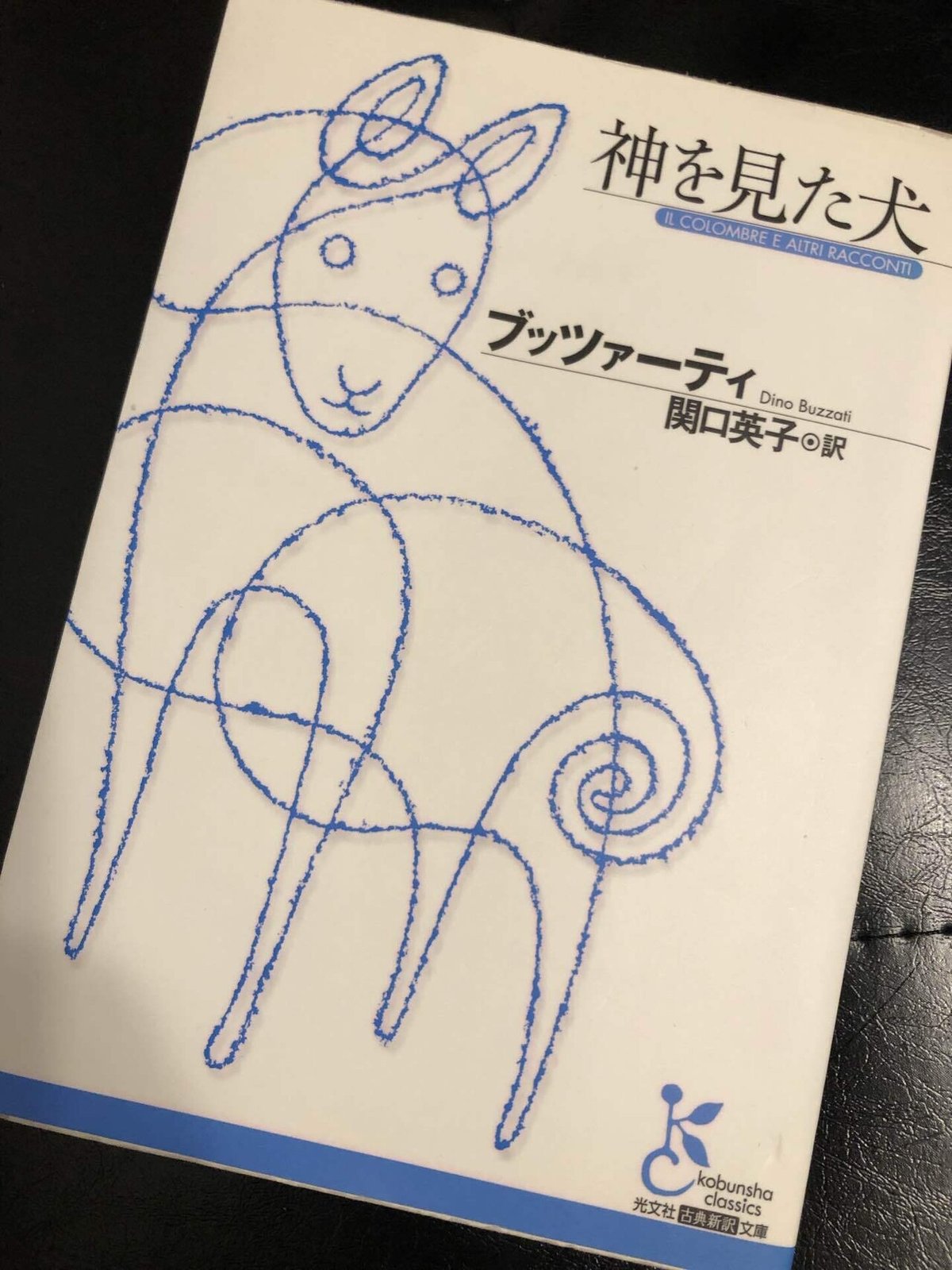

ブッツァーティは幻想小説の書き手として有名で、その作風から「イタリアのカフカ」という異名もあるようです。確かに、昨年読んだ「神を見た犬」という短編小説集(22篇収録)も、類い稀なる幻想小説を、ひとつの箱にぎゅっと納めたような一冊でした。(Twitterの感想はこちら)。

私は、イタリア文学にはあまりなじんでこなかった方です。他に読んだことがあるのはモラヴィアとロダーリくらいでしょうか。そう思ってちょっと調べてみたら、タブッキもイタリア人なんですね。「インド夜想曲」は好きでした。

さて、そのイタリアを代表する作家のひとりであるブッツァーティの、おそらく最も有名な小説がタタール人の砂漠で、物語の筋はこんな感じです。

「軍人になった若者ドローゴが辺境の砦に配属される。その砦は、タタール人の襲来に備えた重要な砦とされており、ここを守る自分もいつか英雄になれると思っている。しかし、タタール人などこれまで一度も襲ってきたことはないし、その後も何も起こらない。孤独で単調な日々を、いつか何かが起こるという期待を持ち続けてやり過ごす。三十余年が経過し、ついに敵らしき軍勢がやってきた時、ドローゴは老人で病にもかかっており、強制的に街へ帰されてしまう」。

作中、軍人が2人死ぬこと以外、ドラマチックな出来事は何も起こりません。ドローゴは砦の勤務を辞めて街に帰りたいと思っていた時機もありましたが、うまく立ち回ることができず、機を逸してしまいます。

その後は、砦を離れる気持ちを失い「いつか来るハレの日」に淡い期待を寄せます。自分はまだまだ若い。そう思っているうちに、取り返せない月日が流れていくのです。作中のこんな文章が印象的でした。

「かつての希望は、戦の幻影は、北方からの敵の襲来に対する期待は、砦での生活に意味を与えるための口実でしかなかったことがはっきりしたようだった」。

⚫︎幻想にすがりつく

ドローゴは、決心をずるずると遅らせた結果、何の娯楽もない辺境の砦から出ていく気持ちを失いますが、ここで面白いのは「新しい世界に飛び込みたいけど不安だからそうしない」のではなく、「明日こそ、来年こそ、求めていたものが現れるかもしれないので今の生活から離れたくない」という思いが大きいことです。いつの間にか、砦だけがよりどころになってしまいました。

株式用語で言う「損切りができない」という状況に似ています。今は含み損を抱えているけど、明日こそ株価が上がるはず、もし売ってしまった直後にストップ高でもつけたら後悔することになるぞ―。

そうこうしているうちに損失は膨らみ(ドローゴの場合、人生を無為に浪費し)、取り返しがつかなくなります。

水はよどみます。ひとつ所に長くいると、ぬるま湯に慣れ、外に出る気力を失います。そんな自分を誤魔化すために、ここにいることには意味があるんだ、これは大切な仕事なんだ、明日こそ自分が必要とされる重大な出来事が起こるんだ―と幻想を抱き、自分を騙すようになります。

読み終えた人の多くが思うのではないでしょうか。これって会社勤めのサラリーマンに似てない?

いまの会社にこのまま居ても良いのだろうか、なんて悩んでいる若い人がこの小説を読んだら、多くが「転職しよう」と思うんじゃないでしょうか。架空の国を舞台に、謎めいた雰囲気で綴られた幻想小説ですが、同時に、超リアルな現実小説でもあると思います。

思えばカフカの変身も、現実世界への風刺を、幻想的、あるいはシュールリアリズム的に書いた小説ですね。

場所も時代も定かではない舞台設定で、幻想譚のように展開させたからこそ、どこの国の誰がいつ読んでも胸を打たれる普遍性を獲得したのでしょう。古典として読まれていく一冊だと思います。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?