「生きる意味とは何か?」に応える最後の1ピースとしての対話。

「生きる意味とは何か」にどう答えるか

「生きる意味とは何か」にどう答えるかということに、腐心してきた。生きる意味がないと考えている人たちに出会って、彼/彼女らの絶望に触れて、それを何とかしたくてもどうにもならないなかで、言葉を重ねてきた。これまで、彼/彼女らの問い何とか答えようとした中で、ここ10年くらいは、だいたい答え方が決まってきていた。(以前にnoteに書いたけれど、再度簡単に記す)。

生きる意味とは何かを考えている人は、その答えがわからなくなってしまう。いくら考えても理解できないことにたいして、「ない」と結論してしまうと絶望しか残らない。理解できないことと、「ない」ことは同じではないはずだ。なぜ理解できないのだろうか。

「~とは何か」と問われたとき、その答えは「~とは・・・である」という形になる。「~とは・・・である」という形に収まらなければ、答えられた気がしない。言い換えれば、「~とは何か」という問いは「~」の言語的な定義を尋ねている。だから、言語の限界が、答えることの限界になる。

言語の限界とはどこにあるか。

例えば「美しい」という言葉を考えてみる。今、この文を読んでいるあなたのこころに浮かんでいる(はずの)、「美しい」という言葉指し示すこころの動きは、私の「美しい」とまったく同じだろうか。たぶんちがう。

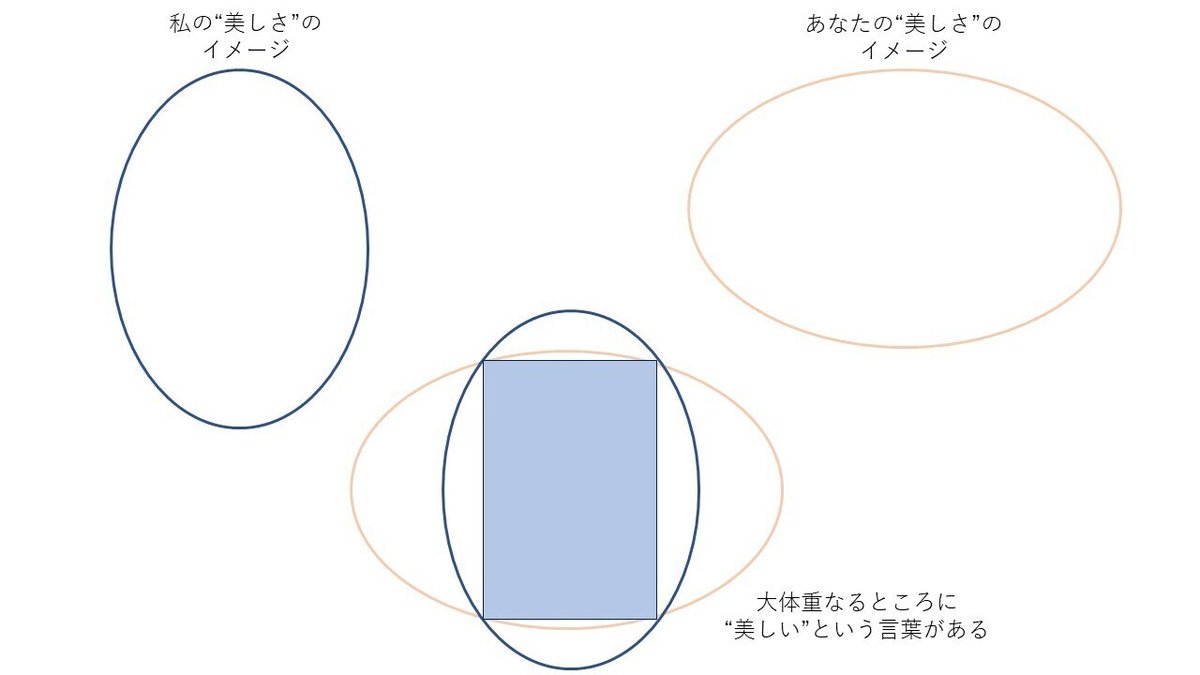

私は、「言葉」はこころの形を近似するものだと考えている。楕円を矩形で近似するようなもの。

私の「美しさ」が図中イ.であらわされる楕円としたら、「美しい」という言葉は、ハでもロでもなく、イであることを指し示している。私たちは、この矩形を共有している。

あなたと私で異なる「美しさを指し示すこころの動き」で、だいたい重なる、共通する部分に「美しい」という言葉がある。

私の美しさは、言葉を重ねることでよりはっきりと輪郭を示すことができる。たとえば、「私の『美しい』とは、小学生のころ、遊びの帰り、友達と見た夕日の美しさ」と表現しよう。表現の積み重ねによって、楕円の余白が埋められる。私の楕円がより精度高く近似されたように思われる。しかしそれはまやかしである。このとき重ねられた言葉にも、それぞれ、私とあなたで違う余白を持つ。

私とあなたでは生きた時代も場所も違うから、小学生のイメージは違うし、好きな遊びも違う。友達に至っては全く別人だ。夕日だけが同じかもしれない。

私たちが言葉で表現しようとするとき、言葉は共有に最適化されているために、切り捨てられる余白が生じてしまう。言葉をどんなに重ねても、切り捨てられる余白も積み重なり、美しさの楕円を完全に再現することはできない。私たちは言葉で考える。言葉で表現しきらないものは「わからない」、理解できない。

生きる意味をどう言葉で表現しても、「考えても」、いつもしっくりこない。これを繰り返すと、「わからない」が「ない」に近づいていく。

「わからない」と「ない」は、同じではない。生きる意味が分からないからと言って「ない」わけではない。

考えてもわからないとき、その存在を、どのようにとらえればよいだろうか。

「考えるな、感じろ。」”Don't think, feel.”(ブルースリー、ドラゴンへの道)になるだろう。

考えてわからないことは、体験として感じ取り、経験するしかない。言葉は、他者との意味の共有に最適化されているが、個人的な体験を記録することは難しい。

個人的な体験に、独自に名前を付けたとしよう。例えば、私の美しいという経験に、「brydふぇrth」※1と名前を付けよう。この言葉は意味を持つだろうか。今、この文を読んでいるあなたと、私の間では意味を持つ。”brydふぇrth”は、筆者である「白鳥(私)の美しさを表す言葉」として定義される。「白鳥の美しさを表す言葉」として理解されたとしても、これは、心の動きとしての美しさが共有されたわけではない。たんに美しいという言葉と置き換え可能であるという意味しか持たない。”brydふぇrth”は、私以外の人にとっては個人的体験を記録するという意味にはならない。

生きる意味とは何かという問いに戻ろう。

生きるということが個人的な経験の積み重ねにあるとしたら、それは、言葉にしようとしても逃げて行ってしまう。私たちが生きる意味を捕まえるとしたら、それは、生きているという、その経験にただ包み込まれて感じるしかない。

経験としての感覚に立ち戻ること。その方法の一つに、マインドフルネスがあるかもしれない。呼吸や心拍や、自分の身体的な重さを意図的に感じていく過程は、生きているというその経験を体感する方法のひとつかもしれない。あるいは生活史に立ち戻ることもひとつかもしれない。

「中学生の時は、部活に打ち込みました」という体験は、比較的平凡なものかもしれない。しかし、実際にそれを経験した本人にとっては、身体的苦しさや友情や達成感、あるいは挫折といった、様々な経験を内包した、かけがえのない豊かな体験であるはずだ。言葉にするとありきたりなその経験の中に、生きる意味につながる余白があふれている。

もちろん部活だけではない。個人的な体験は言葉にならない余白がある。

学生時代にお笑いコンビを組んだこと、修学旅行、家族の食卓、失恋。それぞれはありきたりで、平凡な体験であったとしても。

経験を共有すること

私たちが、完全に一致した経験を持つことはどのくらい可能だろうか。私と誰かが、ある場所で、その瞬間に、一つの経験をしたとする。このとき、私たち二人がその経験を「あの状況」と指し示すとき、それが指し示すこころの動きは、限りなく一致するだろう。しかしそれは極々一瞬に過ぎない。「あの状況」の持つ意味は、その後の二人の経験によって違う意味がもたらされる。例えば私が相手に片思いをしていたとしたら、「あの状況」には「甘酸っぱい」思いが加味されているかもしれない。一方相手のほうでは全くそんな気持ちはなく、後から人づてに私の片思いを聞いたとしたら、「あの状況」に「気まずく、居心地の悪い思い」が付加されるかもしれない。そのような意味の付加は経験の直後からすでに始まってしまう。「あの状況」に至るまでの思考や感情や経験が、次々に意味を付加していくから。

しかし、その一瞬に、一致して経験できていたことは重要な意味を持ちうる。なぜなら、言葉で共有される情報に比して、共有された体験は圧倒的に同じものであるから。

私のこれまでのやり方では、その体験をどのように行うかは、面接の中に取り入れられてはいなかった。マインドフルネスにせよ、なんらかの「経験」にせよ、それを体験することは常に面接の外にあった。

対話実践が埋める最後の1ピース

対話実践は、私のやり方の最後の1ピースを埋めてくれる予感がある。

対話実践では、声を重視する。

デリダによるまでもなく、話されたこと(パロール)は、書かれたもの(エクリチュール)とは異なる。話されたこと、その音声は、声の届き、声が消える前の、その一瞬にしか存在しない。自らの声を聴き、他者の声を聴くという行為は、必然的に、一致した体験として経験される。声に注意を向けて積極的に体感することは、書かれた言葉になるときに削られる、その前の、生の経験を共有することになる。

対話実践では、前提としての言葉を持ち込まない。

前提として、相手を何かのカテゴリーに落とし込むことは、声の放たれたそのスペースにある”声”を、持ち込まれた言葉の形に削り取ってしまう。前提として持ち込まれた言葉とは病名や、症候や、一定の理論に基づく解釈である。

未だ言葉を持たない経験に新たな共有言語生み出すこと

(Seikkula 2016)

オープンダイアローグワークショップ資料対話に参加している者同士が「意味」を共有し、そこで交わされる言葉を「生きた言葉」していく。

(本山智貴 オープンダイアローグとパーソンセンタード・アプローチ 両者の比較から見た対話の可能性)

「戦略的な介入から離れること(開かれた対話と未来)」も重要である。これは「精神科医の戦術・戦略ノート」という本を出している身からするとつらい。実際には対話実践では全く戦略を持たないわけではない。対話の場を、治療的に働かすために行う”準備"については、十分に戦略的といえる。これは、実は私のこれまでのやり方と、むしろ一致しているように感じている。私たちの言葉、あるいは”声”がうまく患者さんに沁みるのは、簡単ではない。十分に時間をかけられる初診時か、患者さんがまさに困っている例えば時間外受診のとき。通常の外来では、その時を待ち、鉄は熱いうちに打ての、まさに熱くなる瞬間を狙いすます必要がある。そのために私たちは治療の場に踏みとどまり続ける必要がある。

つまり精神療法とは、端的には治療者を治療関係にとどまらせる技術、ということができるのです(精神科医の戦術&戦略ノート P.147)

これは対話実践での、以下のような考え方と一致しているように思う。

セラピストに求められるのは何らかのプランを保持してそれを実行するような技術ではなく 一瞬にして消えてしまうような絶好の機会を待つ技術である

(矢原隆行 会話についての会話と観察の観察)

対話実践が治療的になるのはどんな時か?なぜ治療的になるのか?

この問いについてはこれから学べることを期待している。予測としては、たびたび引用されるバフチンの言がある。

”The most terrible thing for a voice or a human being is to be left without an answer”-‐Bahtin

すべての声が、応えられることを求めているとすれば、どのような声も拾うということは、治療として働くだろう。治療的効果を阻害しないためには、あらゆる声が、敬意を持って受け入れられる必要がある。敬意(respect)と好奇心(curiosity)を持った態度で応答していくこと。

治療の場では、言葉であることよりも、声であることが重要だろう。なぜなら、声は、その場限りで消えてしまい、時間も場所も「今ここで」しか存在しえないから。声に注意を向けることは、その時その場所で起きている現象を、体験として共有することにつながる。

対話実践とは何か

現時点での私の理解は次のようになる。

対話実践とは、面接の場を、参加者に共有される経験の場にしていく技術である。その技術は、面接の場には持ち込まれず、場に臨むためのこころのありようを形作る準備として利用される。

書かれた言葉ではそぎ落とされてしまう余白を声は持つ。その時その場を過ぎれば消えてしまう一つ一つの声が、かき消されることなく、その存在を認められ、受け入れられるとき、ポリフォニーが成立し、ポリフォニックな場において、声には常に応答がある。

「生きる意味とは何か?」にどう応えるか

生きる意味とは何かという声に対する声を、自分の声に誰かの声が応えているという体験を、声が聴こえる「今」声の届く「ここ」で一緒に体験するということ。

問いには答えるのではなく、応えるのである。

1)brydふぇrth:”brydferth”はウェールズ語で「綺麗な」の意。