大衆のための博物館-台湾の奇美博物館

こんにちは。

みなさんは普段博物館に行きますか。

どんなテーマの博物館がお好きですか。

先日、

台湾の奇美博物館で開催された「クリスマス祭り」に行ってきました。

「クリスマス祭り」を目当てに行きましたが、

いつもなら料金がかかる常設展示は無料で見学できるので、

常設展示の見学も満喫できました。

クリスマス祭りの紹介はこちら。

(1)奇美博物館とは?

奇美博物館は実業家の許文龍(シュ・ウェンロン)氏が

設立した個人博物館です。

台湾南部の人々に

西洋の芸術作品をもっと親しんでもらいたいという思いから、

彼が個人で収集したコレクションを大規模の博物館として公開しました。

公式サイトの紹介はこちら(日本語の説明あり)

展示は、常設展示と特別展示に分かれています。

常設展示の一般料金は200台湾元で、

特別展示の料金は展示内容によってに変わるようです。

先日は時間の関係で、常設展示だけ見学しました。

そこで本記事では、常設展示についてごく簡単に紹介します。

(2)常設展示

奇美博物館の展示ホールは1階と2階に分かれています。

1階:

・「兵器ホール」

・「動物ホール」

・「廊下の両側に置かれた彫刻」

・「オーギュスト・ロダンホール」

2階:

・「芸術ホール」

・「楽器ホール」

「オーギュスト・ロダンホール」と2階の一番奥のホールを除いて、

すべての所蔵品はフラッシュなしで撮影が許可されています。

・「兵器ホール」

兵器ホールは、

・「ヨーロッパエリア」

・「ヨーロッパ以外の地域エリア」

に分かれています。

許氏は展示について次のように語っています。

「戦争は人類の歴史の発展において重要な役割を担っています。

兵器ホールの展示は、決して戦争を美化するものではなく、

歴史を学び、同じ過ちを繰り返さないためのものです。」

ホールには世界中の兵器が展示されていますが、

兵器の写真は控えめにして、マネキンの写真だけを紹介します。

このマネキンを見るたびに、大好きな映画『ロック・ユー!』が思い出されます

実は日本の鎧や兜、刀も数多く見ることができます。

日本の兵器は海外でどう展示されているのかに興味がある方は、

ぜひ見に行ってみてください。

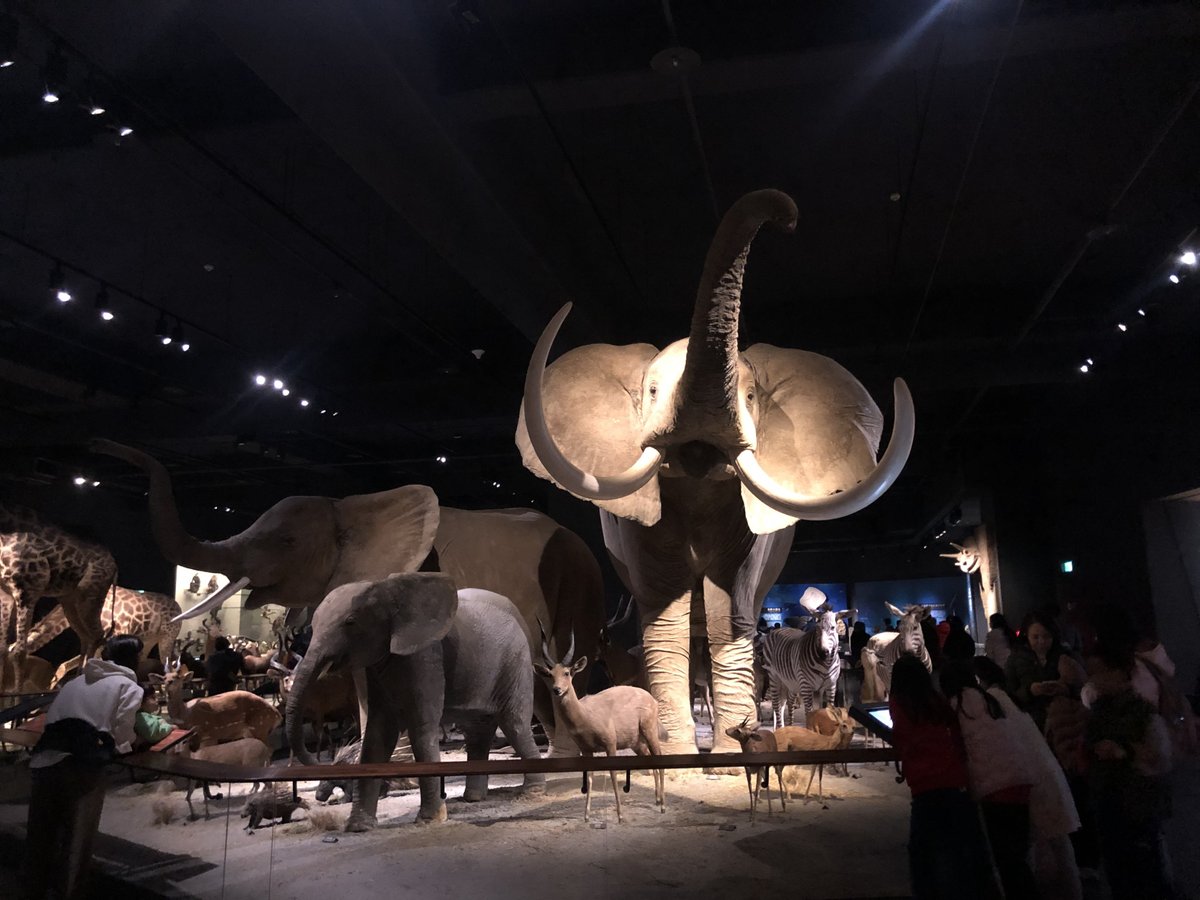

・「動物ホール」

動物ホールでは、以下の7つのエリアに分かれています。

・非洲:アフリカ

・澳洲:オーストラリア

・臺灣:台湾

・亞洲:アジア

・歐洲:ヨーロッパ

・南美洲:南アメリカ 北美洲:北アメリカ

・北極:ほっきょく

動物ホールの剥製はすべて本物のようです。

「これらはすべて本物なのか?違法のものはないのか?どのように入手したのか?」

という疑問に答えるために、

博物館側がパネルで剥製の入手経緯と合法性について説明しています。

マップに示されているように、

動物ホールには世界中から集められた動物の剥製が展示されています。

数が非常に多いため、すべてを紹介するのは難しいです。

そこで、ここでは個人的な一推しのホッキョクグマの勇姿をシェアします。

ちょうどクリスマスシーズンなので、トナカイの写真も載せておきます。

(12月19日現在)

・「楽器ホール」

楽器ホールでは、世界中の楽器が展示されています。

楽器の展示のほか、見どころは「架空のオーケストラの演奏」です。

演奏のスケジュールは日ごとに変わります。

1日におよそ8回くらい行われます。

演奏時間になる前には、席を外している演奏者や、

楽器のメンテナンスをしている演奏者も見られます。

場合によっては、

手に持った楽器の特徴やオーケストラでの役割を

急に説明し始める演奏者もいます。

そして、時間になると、

真っ暗だったスクリーンに指揮者の姿が現れて、演奏開始。

準備を終えた演奏者たちも正装を身に纏って、曲の演奏に集中。

演奏中の写真撮影は許可されていますが、ビデオ撮影は禁止されています。

そのため、写真だけをシェアします。

また「楽器ホール」では、自動演奏楽器や蓄音機など、

音楽関連の機械も数多く展示されています。

その中で、最もびっくりしたのは、

最近のCDプレイヤーまでが展示品となっていたことです。

・「芸術ホール」

「芸術ホール」では、

13世紀から20世紀にかけての西洋の絵画作品を

主に時系列で展示しています。

13世紀から16世紀の所蔵品は、

キリスト教やギリシャ神話をテーマにした作品が大多数占められていて、

歴史的背景から信仰と芸術の密接な関係が垣間見えます。

16世紀以降、信仰をテーマにした作品に加え、

貴族や画家自身の肖像画が増えていたことから、

題材の自由度の広がりや芸術と貴族との関係の変化が見て取れます。

さらにそれ以降は、庶民の生活をテーマにした作品も多くなって、

ようやく芸術のキャンバスに庶民生活のあり様が

自然と取り入れられるようになりました。

絵画エリアで見逃せないのは

「画家の王」と称されたオーストリアの画家ハンス・マカルト作の

天井画『Four Allegories of Music』です。

写真の撮影は自由で、撮影方法がわからない場合は、

スタッフに尋ねると親切に教えてくれます。

壮大なテーマの作品に圧倒されるのも芸術鑑賞の楽しみの一つですが、

個人的には思わず口元がほころぶような作品の方がもっと好きです。

その中でも、

Jean Ernest Aubertの『Le Menu de l’amour(愛のメニュー)』は、

まさに笑顔を引き出してくれる作品です。

屋台のお嬢さんにフライドポテトを買おうとしている子供姿の愛の神たち

また、奇美博物館で必ず足を止めて長く見入ってしまうのは、

のGuillaume SEIGNACの『The Awakening of Psyche』です。

美しいものを愛でる本能に逆らえず、

プシュケー(愛の神クピドの妻)の美貌に目が釘付けになってしまいます。

原画には白い霧がかかっていません。

実物が気になる方は、ぜひ足を運んで直接ご覧ください。

・「廊下の両側に置かれた彫刻」

実際のところ、廊下の両側に置かれた彫刻も

古代神話をテーマにした作品が大多数占めています。

ただし、個人的な趣味のため、

この記事では「かわいい〜♡」と思った作品の写真だけを掲載します。

(3)最後の一言

奇美博物館にはこれまで15回以上訪れていますが、

行くたびに必ず何か新しい発見があります。

作品は作品のまま、説明も変わらないままですが、

新しい発見や気づきが得られたとき、

それは自分の内側が変化している証拠だと思うので、

いつも密かにその嬉しさを噛みしめています。

今回も、

「昔のアーティストってキリスト教やギリシャ神話にインスパイアされて、

創作のネタに困らなくていいな」と思いながら

さらに

「博物館に展示されていないけど、日本のアーティストたちも

日本神話や妖怪といった豊かな文化の土壌を活かして

世の中に喜びをもたらしているな、いいな」と

西洋の芸術作品と関係のない方向羨ましく感じていました。

また、今回の個人的な「世紀の大発見」は

「大天使ガブリエル」が女性の姿で描かれていることに気づけたことです。

「大天使って全員男性の姿だろう?」ととんでもない思い込みを

正してくれたのが今回の見学の収穫でした。

(実際には、天使たちはもともと意識体で性別がないそうですけどね)

みなさんもぜひ、博物館などの場所で

自分なりの「世紀の大発見」を見つけてみてくださいね。