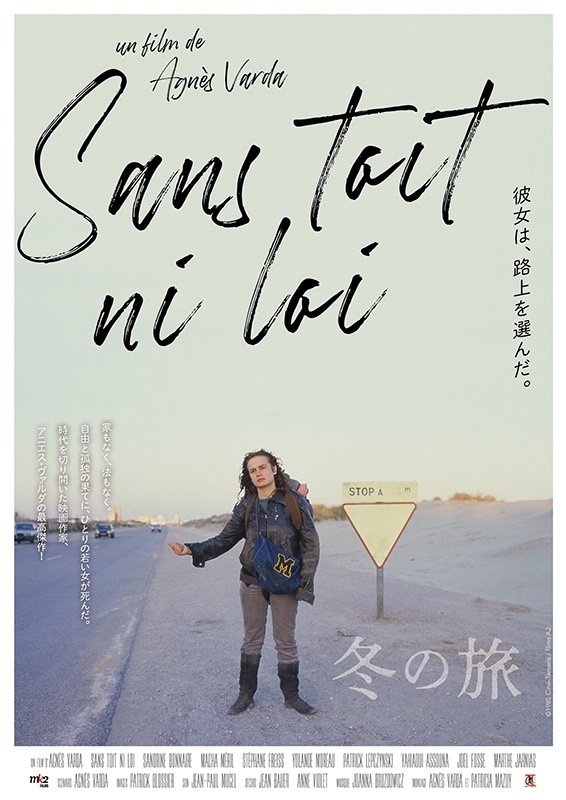

【この怒りはどこからくるのか】映画『冬の旅』感想

季節とリンクする映画が好きだ。

夏なら海や夏休みが題材になっている作品、秋なら紅葉や落ち葉が印象的な作品。現実離れした場所へ連れて行ってくれるのが映画の魅力だが、現実と地続きなのも映画の魅力の一つだと思う。

そういう意味で『冬の旅』は今観るのにうってつけの作品だった。

風景映像が本当に寒々しい。存在は知ってたが未見だったので予告編を観た時から気になっていた。

監督は2019年にこの世を逝去したアニエス・ヴァルダ。本作は1985年のベネチア国際映画祭で金獅子賞に輝くなどヴァルダ監督の作品で最高傑作の一つと評されている。

ちなみに原題の『Sans toit ni loi』は日本語訳で「屋根も無し、法律も無し」

この映画、あらすじはとても簡潔。モナという名前の少女が放浪生活の末に死ぬ。ちなみにこれはネタバレではない。あらすじ紹介に書かれているし、映画の冒頭は彼女が死んだ場面から始まる。

未来ある若者が死ぬ。悲劇ではあるが本作はお涙頂戴話ではない。

感情を一定の方向に持って行こうとするエンタメとは違う。

これまでドキュメンタリーも撮ってきたヴァルダらしく、本作はモナが亡くなるまでの数週間の足取りを、彼女が路上で出会った人たちに伺うという疑似ドキュメンタリー方式で撮られている。

撮り方もドラマチックではなく観察的な視点で一定の距離感を置いて撮っている。だからこそこの映画は観る者によって様々な解釈ができるだろう。

起きたことについて厳しい言い方をすると、モナが辿る結末はある意味当たり前だといえる。劇中では何度かモナが社会復帰する機会があるが、モナはその誘いを全て断っていく。

社会を拒絶し続けた者が社会から疎外され死ぬ。この世の摂理の一つじゃないだろうか。社会から本気で逃れようと思ったら、それこそ人里離れた山奥で仙人みたいな暮らしをするしかないだろう。

1人の若者が死んだだけ。起きた事実だけなら新聞の三面記事になりそうな話だ。しかし本作はそれだけで終わらせない。

この映画の特徴の一つは「モナ」というキャラクターが謎の存在だということだ。劇中でモナのキャラクターについては掘り下げられない。

パンフレットによるとヴァルダはモナというキャラクターについて「自分には理解できない女性、ある種、怒りに満ちた感情をもって描きたかった」と語っている。

理解できないものを理解できないものとして描く。冒頭の「モナが海から来たように思える」というナレーションもモナの実体の無さを表しているかのようだ。

そういう点から、モナは実体のある人間ではなく一つの「象徴」として描かれてるように感じる。怒りに満ちた象徴として。

では、ヴァルダの語る「怒り」の感情はどこからきてるのだろうか?

本作を観ながらある特徴に気が付いた。モナに対する女性と男性の反応の違いだ。女性は概ねモナに肯定的なのに対し、男性は説教をしたり己の目的に利用しようとしたり非協力な態度を取っている。

女性がモナに味方する背景にはモナへの羨望の感情があるように感じる。家庭に入り退屈な日々を過ごす。そんな彼女たちにとってモナのように自由に生きる姿は眩しく見えたのかもしれない。「彼女のように自由に生きたい」この言葉は特に印象的な言葉として残っている。

逆に男性はそんなモナの姿が奇異であったり生意気に映るのかもしれない。時代は80年代、今以上に男女差別がひどい時代だ。男性の1人旅以上に女性の1人旅は特別なことだったが伺える。

こうした男女の描き方には、ヴァルダ自身の静かな怒りが含まれているように思う。表面的ではないが社会に抑圧されている女性たちの憤りをモナに込めてたのではないだろうか。

だが、モナが怒る理由はそれがメインではないだろう。

筆者にはもっと根源的な人間個人の社会への怒りが込められているように感じた。

モナは社会に順応することを拒み社会に背を向ける。その行動はある意味パンク的だし反社会的だ。ただし、そこに深い意味や大義名分は感じられない。

「楽して生きたい」

子供じみた言葉は思春期特有のこじらせた感情のようでもあるが、誰しもが生きていく上で一度は思うことだ。

旅の途中で出会った女性たちの姿を思い浮かべる。彼女たちがモナヘ羨望の思いを抱いたようにモナは社会で女性として生きていくことへ絶望を抱いていたのかもしれない。

モナの抱える怒りはそうした社会への不満であったり社会に上手く溶け込めない自分への怒りなのかもしれない。

モナの行動は、多くの作品で描かれてきた「個人が社会に挑むも挫折する」という物語性に通じるものもある。観終わった後は一種の虚しさや諸行無常観も感じていた。

年齢を経たら感じ方もまた変わるだろう。

何年か経った後に見返したくなる。そういう作品に出会うことは珍しくないが、本作にはその思いを強く感じた。

面白いとも衝撃を受けたとも違う、だけど私の記憶の片隅に留まり続けている。

いいなと思ったら応援しよう!