たった1つの図でわかる! 図解経済学入門

ずぶの素人が、「経済とはなにか」がわかるようになる、本当の入門書を書いてほしい。

という依頼から書かれた。

経済学=難しい!から脱却できる本。

書かれていることはどれも単純なものばかり。

「言われてみればその通り」と気付かされる。

書かれている「単純なこと」を意識できるかどうか。

社会の見え方が変わってくる。

端的に言って「学べる本」は面白い。

※経済は複雑に見えて基本的にはシンプル。

本書の目的

・経済の素人が経済をきちんと理解できること。

・理解したうえで、マスコミや学者、政治家の言葉に惑わされず、自分の頭で考えられるようになること。

一般社会で知っておくべき経済。

「需要と供給の図」を知っているだけで十分。

暮らしに関する経済。

→「物価変動」と「経済政策」

=「需要と供給の図」

道具箱の中には万能ツール1つあればいい。

万能ツール=「需要と供給の図」

需要と供給。

専門的には「価格理論」

ミクロ経済学の中の核を成す理論。

価格の仕組みを理解する。

これ以外に必要な理論はない。

🐾ほぼあらゆるモノには「市場」がある。

需要と供給の図のバッテンの意味。

市場=「いくらで売り買いするか?」という意識を持って集まっている場所。

モノの値段を1つに定める場所。

需要=消費者の希望価格。

供給=生産者の希望価格。

なぜ需要曲線は右下がり?

消費者はより安く買いたい。

買う数の多さ=需要量。

なぜ供給曲線は右上がり?

生産者はより高く売りたい。

売る数の多さ=供給量。

「買いたい値段」と「売りたい値段」が重なる。

両者のマッチングが起こる。

高額な順からだんだん差額が小さくなっていく。

差がなくなる=消費者、生産者の希望が合う。

※より多くの消費者と生産者が納得できる価格。

→需要と供給が交わったポイント。

=モノの値段。

「1000円で買う」と考えていた消費者。

=500円の「お得」

→「消費者余剰」

「100円で売る」と考えていた生産者。

=400円の「お得」

→「生産者余剰」

「何かを説明するために、どれだけの手段を使うのか」

「少ない手段で多くを説明する」が本書のテーマ。

※手段をたくさん知るより、一つの手段を幅広く応用する練習。

<第1章 「物の値段」はどう決まる?>

(ミクロ経済学)需要供給曲線を頭に叩き込め!

🐾需要と供給

物の値段が動く。

「需要の変化」と「供給の変化」

需要の変化=買いたい人が増えたか、減ったか。

買いたい人が増える→需要曲線は右に移動する。

同じ=モノの値段は上がる。

買いたい人が減る→需要曲線は左に移動する。

=モノの値段は下がる。

供給が変化する=生産者が作る「モノの数」が、増えたか、減ったか。

生産量が増える→供給曲線が右に移動する。

「同じ数の消費者」に対して「モノの数」が増える。

=値段が下がる。

生産量が減る→供給曲線が左に移動する。

「同じ数の消費者」に対して「モノの数」が減る。

=値段が上がる。

モノの値段が変化するとき。

需要が変化したか、供給が変化したか。

2つの可能性がある。

実際にはどちらか一方だけが変化するような極端なことはない。

需要、供給、両曲線が動いている。

消費者側、供給者側、双方の事情はどうか?

変化が起こった背景に想像を働かせる。

例)

需要が増える。

供給が減る。

=値段を上げる力が二重に働く。

商品の人気が高まっている。

→需要曲線が右に移動したんだな。

想像できる。

人気が更に上昇。

→ますます値が上がるかもしれない。

予測できる。

人気が高まっている。

価格が一定。

→企業が大増産。

→供給曲線が右に移動。

=値段が保たれている。

値上げ理由。

メーカー側に値段を上げざるを得ない事情。

可能性。

・原材料不足で供給量が減った。

・原材料の高騰。

想像できる。

目の前で起こっている価格変動。

需要曲線が移動した影響。

供給曲線が移動した影響。

双方を考えることで社会を的確にとらえる。

※2つの曲線移動の背景を考える。

→経済を通じて世の中を読むこと。

「値段が上がったね、嫌だね」

単なる個人的感想。

世の中を見ていることにはならない。

🐾ミクロ経済

半径1メートルの世界。

個々の商品、個々の消費者。

狭い範囲の経済活動。

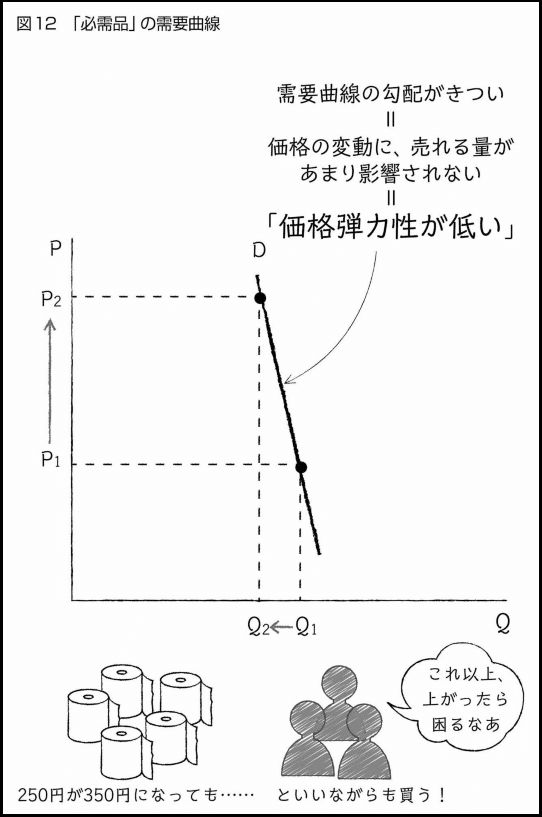

値段が高くても、安くても買う商品。

買う以外の選択肢がない商品。

=生活必需品。

例)

トイレットペーパーなど。

売れる量が価格に影響されにくい。

→価格弾力性が低い

値段がいくらだろうと売れる量はあまり変わらない。

→需要曲線の勾配が垂直に近くなる。

必需品の価格変動は、主に供給曲線の移動によって起こる。

値段が上がると需要が下がるモノ。

生活に必要不可欠でないモノ。

=嗜好品。

例)

美容院など。

頻繁には買い換えない家財。

車など。

売れる量が価格に影響されやすい。

→価格弾力性が高い。

需要曲線の勾配は水平に近くなる。

価格は需要曲線も供給曲線も動く。

実際問題。

需要曲線が移動するケースの方が多い。

需要は個人の趣味嗜好によるもの。

人の趣味嗜好はしょっちゅう変わる。

=需要曲線は消費者の好みで動く。

供給は外部の影響を受けやすい。

生産者の対応で簡単に変動しない。

対応状況によっては変動する。

消費行動→気まぐれ。

生産量→比較的安定。

→供給曲線の上を需要曲線が移動している。

※前提としては需要と供給、両方とも動くと考える。

供給量が動きにくいもの。

例)

・不動産

・農産物

価格変動は「需要の変化」

不動産の価格変動。

例)

・間取りが同じでも人気の街。

・地盤が緩いなど、問題で人気が落ちた。

・エリア開発で高層マンションがたくさん建った。

農産物の供給が一定の理由。

・作るのに時間がかかる。

・需要に合わせた増産がしにくい。

・日持ちがしないため、作りおきができない。

収穫→出荷時点で供給量が定まる。

不動産も農産物も需要が高まれば値段は急上昇する。

→供給曲線は垂直に近くなる。

価格変動の起こりやすさは商品によって違う。

専門家でも判断は難しい。

わかるのは「大まかな傾向」だけ。

🐾完全競争

値段はほぼ変わらず、需要に応じて供給量が決まる。

複数企業が同種の商品を供給。

供給量は企業によって違う。

価格もバラバラ。

市場全体では値段は大体同じ。

1社だけ高い値段。

→消費者は安いほうを買う。

企業間での値段の均衡が起こる。

=一定の値段に落ち着く。

企業からすれば、販売価格が決められているようなもの。

供給量を増減させても、価格にはほとんど影響しない。

→供給量は需要量に左右される。

→需要が増えても値段は変わらない。

消費者としては、どの会社の商品でも満足度は変わらない。

企業はオンリーワンを目指す。

同種でも他者より秀でたものを作る。

自社だけ値段を上げても売れる。

他者の値段に合わせる必要がなくなる。

値下げ競争に巻き込まれなくなる。

需要、供給曲線は自社独自のものになる。

業界の均衡点とは独立する。

🐾再販売価格維持制度

再販制度。

=値段を変えずに売りますよ。

「価格カルテル」

=あらかじめ値段が決まっていること。

再販制度適用

例)

・書籍

・新聞

・雑誌

・音楽CD

どこに行っても値段は同じ。

メーカーの定価で販売。

※「制度の力で価格を維持」は商品としては不健全。

「どこで買っても定価」は非常に特異。

例)

家電量販店(小売業)

メーカー希望価格で売ることはない。

ディスカウント価格が当たり前。

小売店同士で値下げ競争。

※アップル社は例外。

ブランド力で独占に近い価格競争力がある。

「安くしなくても買う消費者」がいる。

ブランド力で定価を維持。

再販制度が不健全な理由。

定価が決まっていて、動かせない。

=定価で売れないものはいつまでも売れない。

「値段を下げたら売れるかも知れない分」

→売り逃すことになる。

再販制度の名目。

「安売りを防ぐことで、文化を守る」

※商品の価値は、人の手に渡ってこそ伝わる。

売れない=機会損失。

「文化が守られる」わけがない。

需要によって値段を下げてでも売ったほうが商売として健全。

回収できる利益は回収する。

→市場経済のなかでは自然。

逆の売り逃しもある。

定価でも飛ぶように売れる。

→値上げしても売れる。

再販制度で値上げができない。

値上げができれば利益は大きくなる。

商売としての柔軟性。

・売れなければ値段を下げる。

・売れれば値段を上げる。

再販制度は撤廃が望ましい。

今はダウンロードが一般的。

電子書籍には適用されていない。

ネット販売でディスカウントされている。

再販制度。

→遅かれ早かれなくなっていく。

🐾「値上げできない牛丼」「値上げできるラーメン」

牛丼チェーン。

どのチェーンもだいたい同じ値段。

他社が値下げをすれば自社もする。

価格を上げればお客が他社に流れる。

簡単には値上げできない。

ラーメン店。

「この店の味が好き」

多少の値上げは可能。

お客は通いつづける。

※ファンが多ければ値段が上がっても売れる量は大きく変わらない。

牛丼チェーン。

需要曲線は水平に近い。

人気ラーメン店。

需要曲線は垂直に近い。

材料価格が上がった場合。

値段を上げる→販売量は減る。

販売量が減った分を値上げでカバーできるか?

牛丼チェーン。

わずかな値上げで売れる量はガクンと減る。

→値上げができない。

=材料費用の値上げ分は自腹を切る。

人気ラーメン店。

値上げしても売れる量は大きく減らない。

=値上げという選択肢もアリ。

牛丼チェーン。

嗜好品、ぜいたく品と似た需要曲線。

人気ラーメンチェーン。

必需品と似た需要曲線。

※消費者の行動は全員一緒ではない。

牛丼、ラーメンどちらの需要曲線も完全には水平、垂直にならない。

🐾待機児童問題

需給で考えてみる。

日本全国ではない。

部分的に保育所の需要と供給がミスマッチ。

都心は高くて住めない。

遠い郊外は不便。

→そこそこ便利な土地に集中。

特に子育て世代。

人気が高い=家賃が高い。

子供は多いが、保育所は造りにくい。

→保育所不足。

※人気がある地域で、そこそこ家賃が高い。

待機児童問題深刻化の理由。

供給曲線は途中まで自然な勾配。

ある一定ポイントから垂直。

垂直部分が供給量が固まってしまっている保育所数。

保育料を上げる。

→家賃が高くても保育所は増える。

→保育士も増える。

認定保育には役所が定めた公定価格がある。

→保育料を上げられない。

→保育士育成にも時間がかかる。

=供給量が固まってしまっている。

対策)

①需要を減らす。

本当に保育所に入れたければ。

保育所が多い地域に引っ越す。

子育て世代が少ない地域に引っ越す。

住む場所は変えたくない。

働きたい。

子供も預けたい。

すべて叶えたい=待機児童問題。

視野を広げる。

自分たちにとって、何が一番か考える。

政策としては。

別地域への通園バス。

交通代の支給。

②供給を増やす。

保育士、保育所の「数」を増やす。

制度的な改革。

長い目で考える必要。

助成金を出して保育士を育成。

保育士免許を取りやすくする。

保育士の賃金を増やす。

必要な地域限定で行うほうがいい。

待機児童問題

→地方行政で対応したほうが解決しやすい。

🐾インフレとデフレ

需要と供給。

ミクロ→個々の商品。

マクロ→すべての世の中全体。

マクロの需要。

世の中全体の需要をすべて足し算。

=総需要。

マクロの供給。

世の中全体の供給をすべて足し算。

=総供給。

※総需要と総供給が世の中全体の物価(一般物価)を決める。

個別物価(1つの商品)と一般物価の変動は必ずしも一致しない。

一般物価=個別物価の平均値。

特定の商品一つの動向ではとらえられない。

一般物価が下がる。

→個別物価が同じように下がることもある。

個別物価が下がる≠デフレ。

個別物価が上がる≠インフレ。

インフレ、デフレ。

総需要と総供給によって決まる。

一般物価の話。

インフレ。

・総需要曲線が右に移動した場合。

(ディマンドプル)

消費者マインド→「もっと買いたい」

→もっとモノが売れる。

=好景気。

・総供給曲線が左に移動した場合。

(コストプッシュ)

生産量を圧迫した状態。

メーカーが値上げせざるを得ない状況。

供給するための「コスト」が上がった。

例)

原材料費や輸送費など。

1970年代のオイルショック。

コストプッシュのインフレ。

国民→物価高騰で苦しい。

メーカー→コスト高で、つくっても売れない。

=不景気。最悪の状況。

総需要と総供給のバランス。

=「世の中にで売られているモノの総量」と「世の中に出回っているお金の総量」

インフレ。

モノに対してお金の量が増え、モノの価値が上がった状態。

デフレ

モノに対してお金が減り、モノの価値が下がった状態。

※一定ではなく、前年に比べて。

「貨幣数量理論」という基本的な経済理論。

政府や日銀がお金の量をコントロール。

デフレ→インフレに。

インフレ→デフレに。

<第2章 すぐわかる!「お金の政策」の話>

(マクロ経済学)半径1メートルの視点を広げてみよう。

マクロ経済

・価格=物価(一般物価)

・数量=実質GDP

・需要=総需要

・供給=総供給

操作するのは経済政策。

🐾マクロ経済政策。

「総需要曲線」を右に移動させること。

マクロ経済では個々の人、企業のみならず、「政府」が関わる。

政府→制作によってマクロ経済を操作。

経済状況が悪くなった。

→日銀に指示して金融政策。

→政府みずから財政政策。

経済を上向かせようとする。

金融政策、財政政策。

=「総需要曲線」をどう動かすか?

例)

アベノミクス。

「デフレ脱却のための3本の矢」

「大胆な金融政策」

「機動的な財政政策」

総需要曲線を右に移動させたかった。

(ディマンドプル)

→デフレ脱却。

基本)

・景気が悪くなった(デフレになりすぎた)

→総需要曲線を右に移動させる手法。

・景気が過熱した(インフレになりすぎた)

→総需要曲線を左にシフトさせる手法。

臨機応変に物価を「ちょうどいいところ」に調整する。

→ほどよいペースの経済成長を目指す。

※経済政策=総需要曲線を動かすということ。

🐾総需要曲線と総供給曲線

総供給とは。

あらゆるモノやサービスの供給量。

総需要とは。

「消費+投資+政府需要+輸出-輸入」

・政府=需要者=消費者の一つ。

・消費=所得の中でモノやサービスを買うこと。

・投資=所得から消費を引いた残りの貯蓄。

(預金や株式投資など)

・輸出=海外に製品を売ること。

(所得になる。プラス)

・輸入=海外から製品を買うこと。

(所得から出ていく。マイナス)

政策)

デフレで景気が悪い。

総需要曲線を右に移動させるべき。

財政政策→減税と財政支出。

・減税=消費に影響

・財政支出=公共投資(政府需要を上げる)

金融政策→金融緩和。

投資と輸出入に影響。

→消費にも波及。

・金融緩和→金利を下げるなど。

=世の中に出回るお金の量を増やす。

金利を下げる→民間の金利も下がる。

=個人や企業がお金を借りやすくなる。

→投資がアップ。

お金の量を増やす→円の量が増える。

→相対的にドルより円のほうが多くなる。

=円安になる。

→輸出量は増え、輸入は減る。

両方の政策の一つ一つが需要に影響。

総需要曲線は右に移動する。

→物価も実質GDPも上がる。

景気が加熱しすぎている時。

正反対のことをする。

・増税

・緊縮政策

・金融緊縮

→総需要曲線は左に移動する。

総需要曲線を右か左に移動する。

コンセプトを理解する。

あるべき経済政策がイメージできる。

🐾雇用問題

ポイント

・どれくらい給料がもらえるか。

・どれくらいの人が雇用されているか。

需要曲線は勾配がある。

(安くても働く人がいる)

供給曲線はポイントで垂直になる。

(労働人口は一定だから)

→雇用の供給量には限界がある。

需要曲線が右に移動。

賃金はうなぎのぼり。

→仕事はあるのに人が足りない。

実際は需要曲線は左にある。

需要(雇用)<供給(労働人口)

「限界労働人口」と「雇用数」との差

=失業者数。

財政支出で公共投資を増やす。

→有効な方法。

公共事業の増加。

→政府需要が増す。

→労働の需要曲線が右に移動。

=雇用増加、賃金UP。

金融政策の場合。

金利が下がる。

→企業がお金を借りやすくなる。

→設備投資をする。

(工場を建てたる、機械の導入)

=労働需要増加。

※失業率の問題も需要と供給の応用。

いろいろな問題。

「これはどんな需要曲線になるだろう」

考えるクセをつける。

→需要曲線、供給曲線の図が描けるようになる。

🐾金融政策と財政政策

財政政策=政府が使うお金を増減。

金融政策=日銀が世の中に出回るお金の量をコントロール。

→総需要曲線を動かす。

※同じ効果を得るのに、複数の手法がある。

どの手法がいいのかは、そのときどきの社会状況次第。

例)

総需要曲線を右に移動させたい場合。

(総需要量を増やしたい)

↓

政府支出。

公共投資など有効需要を増やす手法。

(確実に金銭のやり取りが生じる需要)

→即効性が期待できる。

↓

変動相場制→為替が円高に振れてしまう。

↓

政府支出を増やす。

→増税or国債発行。

国債発行→国債の利回りが上がる。

=日本の国債を買うと得をする状況。

↓

外国人が日本国際を買う場合。

→自国通貨を円に換金。

→国債を買う。

→円の需要が高まり円高になる。

↓

円高→輸出が減る。

総需要には「輸出」が含まれる。

→輸出減が足を引っ張る。

=総需要曲線に変化が見られない。

財政政策が一方でその変化を封じるように作用してしまう。

全体として効果が出ていないように見える。

金融政策。

日銀は必要に応じて、好きなだけお金を増やすことができる。

→比喩的な話。

実際には。

民間金融機関を通す。

→じわじわお金が世の中に出回る。

効果が現れるのは半年~2年後。

財政政策と金融政策。

手法も効果が出るスピードも違う。

国内外の様々な要素が絡んでくる。

基本的な考え方はシンプル。

実際におこなうとなると、簡単ではない。

どちらの政策にも限界はない。

いくらでもお金の量は増やせる。

増やしすぎるとインフレになる問題。

バランスが大事。

需要曲線と供給曲線が交わる「ちょうどいいポイント」

→国民の生活を豊かに、安泰にする。

※「どこまでできるか」ではなく、「やるか、やらないか」

やるとしたら「どこまでやるか」

<第3章 本当はシンプル!「日銀と経済」の話>

金融政策は「金利」と「お金の量」のシーソーだ。

🐾金利

金利=お金を貸し借りする際に生じる見返り。

→お金の「価格」とも言える。

縦軸に金利、横軸にお金の量、需要と供給の図。

需要と供給のなかで金利が決まる。

日銀はお金の供給を決められる。

金利は個々の金融機関が決めている。

金利はどの銀行でも大差ない。

日銀が決める「政策金利」が基準。

元をたどれば金利は日銀が決めている。

「政策金利」

金利→「短期金利」と「長期金利」

長期金利→償還期間(完済するまでの期間)が1年以上のもの。

例)

住宅ローン(30年など)

国債(1年~10年、30年)

短期金利→償還期間1年未満のもの。

民間金融機関。

日銀に当座預金をもっている。

一定額を入れておくことが義務。

=「法定準備金」

法定準備金。

日々の取引のために変動。

法定準備金を割りそうになる。

金融機関同士で借りて補う。

→無担保コール翌日物。

無担保コール翌日物。

今日、借りて、明日、返す。

償還期間たった1日の超短期金利。

※日銀が動かす政策金利とは無担保コール翌日物の金利こと。

日銀のお金のコントロール。

お金の動きを変えるのは長期金利。

日銀は長期金利を直接動かせない。

長期金利を動かすには不確定要素が多い。

まずは超短期金利を動かす。

派生的、間接的に長期金利も動く。

例)

景気の悪化。

→日銀が政策金利を下げる。

民間金融機関。

→日銀や他の金融機関から安い利子で資金調達。

→企業や個人に貸し出す金利を下げる。

融資を増やそうとする。

企業や個人。

より安い金利でお金を借りる。

ローンや設備投資ができる。

政策金利→長期金利が下がる。

→多くのお金が出回る。

=景気が上向く大きな推進力。

※政策金利が動けば、民間の金利も動く。

🐾金利とお金の量

表裏一体。

金利が下がる→お金の量は増える。

お金が増える→金利が下がる。

金利が上がる→お金の量は減る。

お金が減る→金利が上がる。

需給曲線に当てはめる。

「モノの値段と量は連動している。」

需要と供給の原則。

金利とお金の量の関係にも適用。

金利が下がる。

世の中の貨幣需要が増える。

→貨幣量が増える。

金利が下がる。

→多くの人がお金を借りる。

=貨幣が必要。

日銀は、貨幣需要によってお金を刷る量を決める。

金利が下がる=お金の量が増える。

金利=お金を貸す側の価値。

日銀がお金を増やす。(量的緩和)

民間金融機関の資金。

(日銀当座預金の残高)

潤沢になる。

→お金を貸したいと考える。

借りたい(需要)<貸したい(供給)

=貸す側の価値(金利)は下がる。

民間金融機関の資金が減る。

借りたい(需要)>貸したい(供給)

=貸す側の価値(金利)は上がる。

ニュース。

「日銀が量的緩和」

→「金利が下がるんだな」

世の中のお金の量のコントロール。

・金利の調節

・日銀供給の調節

🐾実質金利

日銀が決める政策金利

→「名目金利」

=名目上の金利=額面の利子。

「実質金利」

物価上昇率(インフレ率)を考慮。

物価

モノとお金のバランスによって決まるモノの価値。

視点を反転。

→物価変動=お金の価値が変動している。

例)

100円に対して1%の利子

「100円の価値」が変われば利子の「1円」の価値も変わる。

物価が上がる。

→買えていたものも買えなくなる。

名目金利。

「価値の変動」をとらえきれない。

実質金利の計算。

名目金利ーインフレ率(予想インフレ率)

①名目金利は2%、インフレ率は1%

→実質金利=2-1=1%

②名目金利は1%

インフレ率はマイナス0.5%(デフレ状態)

→実質金利=1-(0.5)%=1.5%

③名目金利はゼロ%、予想インフレ率は2%

→実質金利=0-2=マイナス2%

🐾量的緩和

「インフレターゲット」達成のため。

デフレ(不景気)時の金融政策。

=金利を下げる。

景気回復のカギ。

実質金利を下げてくれる予想インフレ率が重要。

「インフレターゲット」

日銀が、将来の目標インフレ率を掲げること。

例)

宣言

「2年後に、2%のインフレにします」

目標達成の策=「量的緩和」

=日銀当座預金の残高を増やすこと。

「予想インフレ率」

出回るお金が増える。

→モノに対するお金の量が増える。

→モノの価値が上がる。

=インフレになる(予想)

「予想」が世の中に広がる。

=「予想インフレ率」

「量的緩和」

「これからインフレになる」

期待を世の中に作り出す。

→実質金利を引き下げる政策。

※日銀の役割は大きい。

名目金利(政策金利)→日銀が決める。

予想インフレ率→日銀が決める。

実質金利→日銀が決める。

金融緩和→理論上、限界はない。

(日銀は必要に応じて自由にお金を増やす事ができる)

🐾マイナス金利

日銀当座預金の名目金利がマイナスになること。

日銀当座預金の役割。

・民間の金融機関同士の取引。

・民間金融機関と日銀の取引。

・民間金融機関と政府の取引。

→取引の決済口座。

・企業や個人が民間金融機関にもっている預金口座の支払い。

※つねに一定額が入っていないと困る。

個人で言えば、カードの支払い口座。

一定額が入っていないと取引不可能となる。

民間金融機関。

個人が預けているお金。

→個人や企業への投資資金。

→運用益で食っている。

個人に払い戻すお金。

個人や企業に貸し出すお金。

両方必要になる。

日銀当座預金=預金者への払い戻し用。

※日銀当座預金にも利子がつく。

マイナス金利とは。

日銀当座預金の超過準備にかかる利子。

(法定準備金を越えた額)

→「マイナスにする」ということ

目的→インフレ目標を早く達成するため。

ピント外れの批判。

金利がマイナス

=日銀当座預金をしなくなる。

→増やす量的緩和と矛盾する。

「マネタリーベース」

=日銀が世の中に供給するお金の総額。

→日銀当座預金+世の中にある日銀券(貨幣)

日銀の狙い。

マイナス金利

→民間金融機関。

→日銀当座預金から超過準備を引き出す。

(利子を支払う損を避ける)

→民間金融機関の手元に資金が増える。

→個人、企業に貸し出すお金が増える。

(資金が増えているから低金利)

=世の中にお金が回りやすくなる。

世の中のお金の巡りがよくなる。

=経済が活性化。

→もっと日銀券(貨幣)が必要になる。

→需要に応えて日銀が貨幣を刷る。

=量的緩和。

マネタリーベースは増える。

※マイナス金利は量的緩和と矛盾しない。

金融政策の基本。

「景気が悪ければ金利を下げる」

不変。

民間金融機関は複雑

受け取る金利は下げる。

支払う金利は上げられない。

=利幅が押しつぶされる。

🐾金融緩和=円安

為替レート=「交換比率」で決まる。

モノと金を交換するのと同じ。

→物価が決まる仕組みと同様に考える。

※長い目で見て成り立つもの。

数日、半年以内の予測はたてられない。

量的緩和→縁が増える。

ドルに対して円が多くなる。

=円の価値が下がる。

→円安。

円安→輸出が伸びなくなる。

総需要曲線が右に移動する一因。

金融緩和も同様。

=金融緩和→円安に振り向ける政策。

円とドルの為替レート計算。

円のマネタリーベース÷ドルのマネタリーベース

=1ドル何円なのかが、だいたいわかる。

※為替レート=マネタリーベース同士の割り算。

(長期的に見た場合)

短期(日々)の為替変動。

通貨の需要と供給がポイント。

ドル建てや円建ての資産。

売り買いのバランスで決まる。

資産→ほとんどが国債。

例)

米国債を売って、日本国際を買う。

=ドルを売って円を買う。

為替市場。

各通貨への需要がランダムに増減。

需給曲線。

供給曲線より需要曲線の方が細かく移動。

※ランダムなので短期予想はできない。

私見)

FXデイトレの沼

「為替介入」

自国通貨の為替相場を理想的に保つ。

国債を売買し、通貨の需要を動かすこと。

例)

アメリカ政府→日本国際を大量購入。

→円の需要が押し上げられる。

=円高ドル安。

豆知識

マイナス金利≠個人の預金金利もマイナス

預金金利がマイナスになる。

→個人は銀行に預けなくなる。

=民間禁輸機関の預金金利がマイナスになることはない。

※「マイナス金利の時に銀行預金もマイナスになりますよ」

→詐欺の可能性あり。

<第4章 これだけで十分!「政府と経済」の話>

財政政策は、政府がお金を「取る」「借りる」「分配する」

🐾財政出動

財政政策=政府がどれくらいお金を使うか決めること。

・支出を拡大→「財政出動」

・支出を縮小→「緊縮財政」

財政出動→公共事業への投資など。

→総需要曲線は右に移動。

政府も需要者。

お金を使う側の一部。

総需要の増減に直接関わる。

→当事者。

政府が投資を行う。

消費者がモノを買うことと同じ。

財政出動→ダイレクトに総需要を動かす。

やり過ぎると民間の活動が抑制。

→民間需要が減る。

=総需要曲線が動かない。

政府が張り切りすぎる。

→民間需要の足を引っ張る。

政府需要を増やす。

→民間からお金を取ってくるしかない。

=増税、新規国債発行。

増税=民間需要を圧迫。

→総需要曲線は左に移動。

=物価も実質GDPも下がる。

新規国債発行の場合。

国債大量発行。

→国債の金利(利回り)が上がる。

利回り=国債の金額に対する利益率。

国債の市場価格。

需要と供給によって変わる。

=利回りも変わる。

国債大量発行。

需要<供給

=値段が下がる。

国債の金利=額面金額にかかる。

例)

金利10%の場合

「10万円の1年物国債」

値下げで9万円で購入。

→利息は額面金額の10万円につく。

=9万円+利息1万円

→利回りは約11%になる。

国債の利回りが上昇。

→民間の貸出金利も上がる。

金融市場はすべて連動。

日銀と国に関わる金利。

→民間金融機関の金利に影響。

=企業、個人はお金を借りにくくなる。

→民間の経済活動が抑えられてしまう。

※国債の大量発行=民間需要を圧迫。

日本国債の利回りが上がる。

海外投資家の需要も増える。

→「円買い」が促進される。

→円の需要が高まる。

→円高になる。

=輸出を抑える。

民間需要が圧迫される。

財政出動

行うか行わないべきか。

=民間の経済活動による。

例)

民間企業の投資(多)

→財政出動(多)

→投資が冷え込む

※民間企業=「余計なことをしてくれるな!」

政府は何もしないほうがいい。

民間の経済活動に及ぼす影響を考えて決定を下さなければらない。

🐾お金を使うのはどっち?

※答え=民間。

民間=生きるためにお金を使う。

(情報に敏感、発想も多様になる)

政府=お金を使うために使う。

(情報も発想も乏しい)

政府は的外れな投資を平気で行う。

公共投資→「無駄づかい」の批判多数。

お金の使い方。

民間のほうが賢く「打率」が高い。

増税=バカバカしい。

お金を賢く使える民間。

お金の使い方がわからない政府。

お金→賢く使える→使い方がわからない。

=お金をドブに捨てるようなもの。

※民間の経済活動が活発。

政府は手出ししない!!

🐾増税

どんな状況でも景気に悪影響。

「消費税」

富める者→痛くも痒くもない。

貧しい者→ほんのわずかでも生活にひびく。

格差是正のための消費税増税。

高齢者→年金生活者=所得税免除。

若者→所得税+年金保険料という重石。

=不公平

→万人から等しく取る消費税を増税。

※格差があるからこそ消費税増税では是正できない。

格差を是正するなら、「所得税」を増税すればいい。

所得税=累進課税。

稼いでいる人ほど多くの税金を払う仕組み。

あるところからはより多く。

ないところからはより少なく。

所得分配という意味で理にかなっている。

貧しい高齢者、金持ちの若者もいるはず。

前提の「世代格差」という設定がおかしい。

🐾日本の財政

※国民に新たな痛み(増税)を強いるほど悪い?

=まったく悪くない。

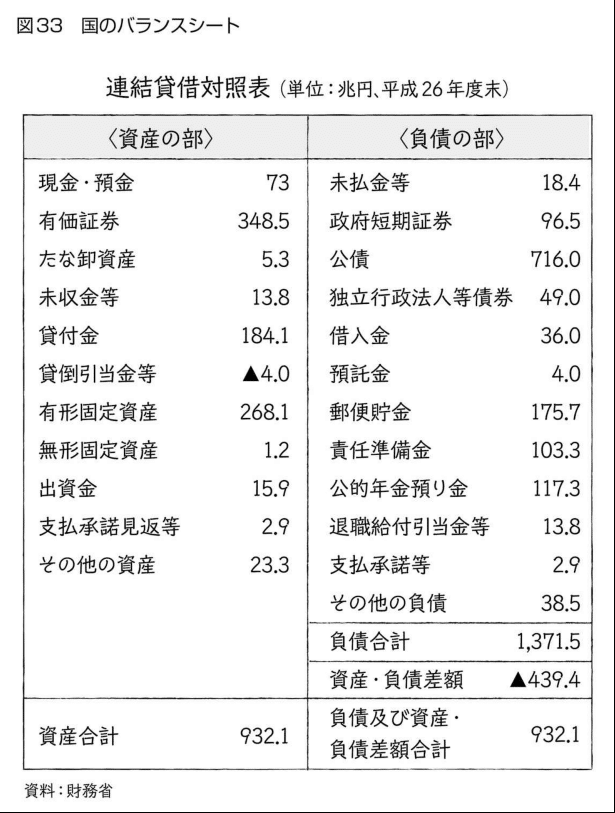

国の財政状況を示す「貸借対照表(バランスシート)」に日銀が含まれていない。

日銀=政府の子会社。

日銀を含めた財政状況。

日本政府の借金。

国の借金残高ー日銀保有の国債

=10分の1 以下になる。

巨額の借金という大前提は崩れる。

バランスシートには微税権(税収)も含まれていない。

税金=個人にとっての年収。

毎年、確実に一定額が入る。

「資産」には入らない。

税金=政府のお金であることには違いない。

日本にかぎらず、先進国の税収は莫大。

わざわざ増やす必要はない。

現行の税収を資産に組み込む。

→借金をカバーどころかお釣りがくる。

借金が膨れ上がりつづける。

→借金が資産を上回る。

=財政破綻。

→どこまで現実的?

すぐにでも起こる→現実出来ではない。

借金返済→まずは資産の売却。

なぜか過小評価(足りない)や無視される。

日本には売却できる資産は豊富。

無用な増税の理由。

=財務省の対面。

増税でお金を吸い上げる。

→「自分たちの権限」で再分配。

消費税増税の賛成者(経済学者など)

=財務省に使われるコマ。

※財務省の取り巻き、御用学者の立場で書かれた記事を鵜呑みにしない!

消費税増税後の景気の変化。

総需要の内訳。

総需要=消費+投資+政府需要+輸出-輸入

・消費→落ちる。

・投資→変わらない。

・政府需要→上がる。

政府の収入が増える。

一部は債務返済。

残りは政府支出。

・輸出→変わらない。

・輸入→落ちる可能性大。

輸入品にも消費税がかかる。

輸出入には為替も関わるため、不問。

目立った変化。

消費が落ち、政府需要が上がる点。

影響が大きいのは消費の落ち込み。

政府支出=無駄がある。

税金=強制的→消費者マインドに大きな影響。

消費税増税=総需要曲線は左に移動。

物価は下がり、実質GDPが下がる。

→増税で景気が悪化するメカニズム。

※大抵の場合、増税は国民の満ち足りた生活の足を引っ張る。

減税すれば逆のことが起こる。

日本では政治的に難しい。

上がった消費税を下げた例はない。

<これで「自分の頭」で考えられる!>

知識は実社会で起こっていることについて考えるのに役立って初めて、価値があるもの。

多数の理論を覚えても「自分で考える」ようにならなければ意味がない。

※使える知識は、一般人が持ちうる「最大の武器」

やめよう!

「わからないから考えない」

「考えないから流される」

「真実はとてもシンプル」

知識を身に着ける。

素直に世の中を見る。

必ず自分の頭で考える。