【ハーブ天然ものがたり】ヘンルーダ/ルー

書斎の香り

英名ではルー(rue)の名まえが一般的なヘンルーダは、

学名 Ruta graveolens 、ヨーロッパ南東原産のミカン科ハーブです。

ミカン科というと柑橘類のイメージがつよいと思いますが、その下部にあるグループ(属)には果樹となるミカン属、キンカン属、カラタチ属に加えて

香辛料や木の芽でおなじみの山椒(サンショウ属)

コルク質の内皮が染料や生薬となる きはだ(キハダ属)

カレーリーフでおなじみの大葉月橘(ゲッキツ属)など

有用ハーブがたくさんあります。

その数およそ150属にひろがり、ヘンルーダもそのうちのひとつ、ミカン科ヘンルーダ属に分類され、山椒をまろやかにしたような風味をもっています。

和名、芸香。

ヘンルーダをさすことばであると同時に蔵書や書籍という意味をもっています。

江戸時代に日本にはいってきたハーブのひとつで、葉を本のあいだにはさんでおくと虫食いを防ぐと伝えられ、書籍と縁深い植物として日本に広がりました。

書斎を芸室、公開図書館を芸亭と呼ぶ時代もあり、芸香はそのころについた名だと考えられます。

「芸」を「ウン」と読むのは常用漢字表にない読みであるが、間違いではない。

園芸や芸術の芸(ゲイ)はかつて「藝」という字体であり、当用漢字表の公布によって字体が「芸」に改められた字である。

「芸亭」の芸(ウン)は芸/藝(ゲイ)とは異なる系統の字であり、「くさぎる」(雑草を刈る)や「ヘンルーダ」(書物の虫を防ぐのに使う香草)の意味を持つ字である。

芸亭伝承地(奈良県奈良市法華寺町)

芸亭(うんてい)は「*日本で最初の公開図書館」とされている施設。

奈良時代末期に有力貴族であった文人の

石上宅嗣(いそのかみ の やかつぐ)によって

平城京(現在の奈良県奈良市)に設置された。

芸亭院(うんていいん)ともいう。

仏典と儒書が所蔵され、好学の徒が自由に閲覧することができた。

9世紀初頭の天長年間まで存続していたとされる。

「*仙台の青柳文庫説もあり」

漢字カフェさんのサイトで、芸術の「芸」はふるく「埶」だった、「埶」の「坴」部分が「木」「屮(くさ)」「土」の組み合わせで、盛り上げた土に植物が生えているようすを表したものだ、とあります。

「埶」に草冠がついて「蓺」になり、さらにたくさんあるという意味を持つ「云」がついて「藝」というカタチ(旧字体)になります。

もともと芸術の「芸」は「植物を栽培する」という意味でありました、と。

芸を身につけてゆく過程で人はしぜんと教養を身につけ、それは植物のめばえから実りのプロセスによく似ているという発想がもとにあるようです。

園芸、手芸、陶芸、武芸、文芸、工芸などなど、芸事をあらわすものはたくさんありますが、すべては植物の成長過程にヒトが手をくわえながら、ともに成長するというひな型があって、そこから派生したものなのかな、と。

人間は肉体を鉱物と共有し、エーテル体を植物と共有している。

それと同じ意味で、アストラル体を動物と共有している。

✧

ある芸術作品の形、色、音が、人間の霊の地下層を、形象と感情で貫き通すとき、それによって自我が受けとる衝動は、エーテル体にまで作用する。

人間の進化にとって、芸術がどれほど大きな意味をもつか理解できるだろう。

天地のきざはしとなる植物のカタチは、そのままエーテル体を地上世界に顕現させたカタチなのだろうと想像しています。

肉体の場合人生100年時代とはいっても、樹齢数千年とされる古樹にしてみれば幽きいのち。

だからこそ、ひとりの肉体寿命カウントのなかではたどりつけないものを、芸をとおして後世につなぎ、伝統とよばれる芸事がうみだされてきたのだろうな、と。

植物の栽培や耕作とおなじ意味の「芸」という字をあてられたヘンルーダは、植物界から人間社会へ叡智のたすきをつなぐエーテル魔法のツールとして、本に挿入されたのではないかな、と妄想たくましくしています。

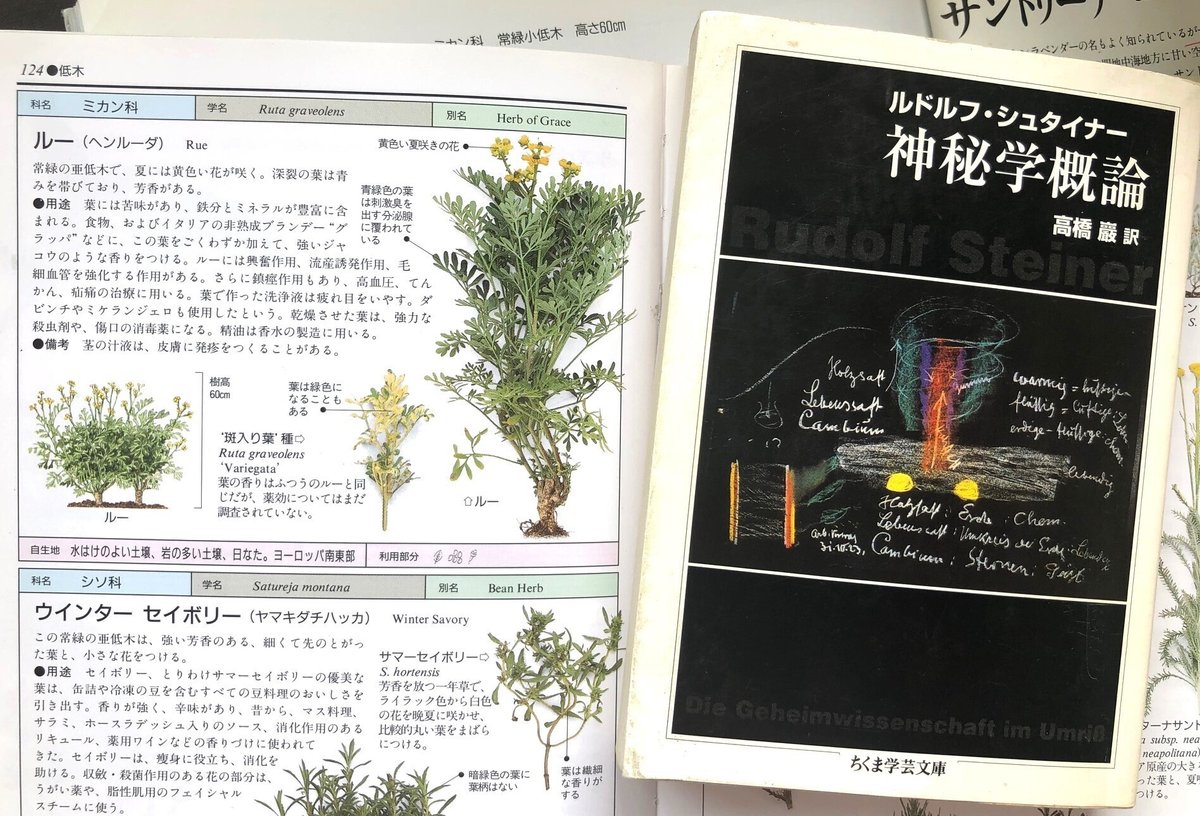

右「神秘学概論」ルドルフ・シュタイナー ちくま学芸文庫

視野をひろげるハーブ

ウィキの説明では「眼鏡のハーブと呼ばれるほど視力を高める効果があると信じられていた。そのため、古代ローマでは、画家はこれを大量に食べたという」とあります。

Ruta graveolens

ヘンルーダの葉にはユーカリやティトリーでおなじみのシネオールと、松 (pine)の名に由来するピネンという香り成分がふくまれ、ヨーロッパでは鎮痙作用や虫よけ効果のあるハーブとしても古くから親しまれてきました。

葉を煮だしたハーブ水にはあたまをすっきりとさせ、毛細血管を強化する作用があるとして、つかれ目を癒すのに重用されてきたのだろう、と。

エビデンス至上主義の現代脳解釈ではどうしてもこえられない限界線があって、毛細血管云々という説明がなければ腹落ちしない、というエクスキューズがみえかくれしています。

神代の昔からまだ時のあさい時代までは、視力をたかめるということは、視野がひろがるとともに内面の創造力や洞察力がたかまるという意味をもっており、ヘンルーダは千里眼をさずけ、魔女をみわけることができるハーブと伝承されてきました。

古代ローマの博物学者プリニウスは、とうじの芸術家たち(彫刻家や染物師など)がヘンルーダの煎じ液をのむようすを伝え、レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452 - 1519年)やミケランジェロ(1475 - 1564年)は、ヘンルーダには創造力を高めるちからがある、と語ったとも。

現代ではおまじないカテゴリーに分類されてしまうような内容ですが、体調不良の原因に呪いのしわざがあると信じられていた時代には、ヘンルーダを編んで首にかけることで、呪いをはねかえし、めまいの発作を癒すことができると考えられていました。

また邪悪な目線を見分けて安全に旅がつづけられるようにと、宿屋にはヘンルーダが植えられ、旅立つ人々にヘンルーダをひと枝、分けていたといいます。

ただし薬用成分(昔風にいうと魔力)を有効活用するには、朝のうちに摘んだものにかぎるというしきたりもあったそうで、昼すぎに摘んだものは有毒になると伝えられています。

ヘンルーダには奇妙ないいつたえがついてまわり、なかでも隣の庭から盗んできたヘンルーダをつかうと効力がますというものや、盗むのがいやなら、いちじくの木のしたで育ったものをさがせ、と伝承されています。

イチジクの葉

ヘンルウタも今さき、これもまづい花だ。

匂ひが強いので諸虫の毒を消し、眼を明らかにし智を鋭くし、女が食ふと操が固まるというた。

昔、マルセイユでペスト流行の際、盗賊四人、この草で酢を作り飲んで少しも感染せず、片つ端しからペストの家に入つて大窃みをした。

アリストテレスは、イタチがこの草を食つて後蛇と戦ふに、蛇その匂ひに堪へず必ず負けると云うた。

英国で古く、この草を隣から盗んで植ればよく茂るといつた。

ヘンルーダ精油はイタリアでポピュラーな蒸留酒、グラッパの香りづけに伝統的に使用されています。

アロマテラピー療法の範疇では、ヘンルーダ精油には通経作用があるので妊娠中は禁忌となります。

また光毒性といって、紫外線を積極的にとりこもうとする成分がふくまれています。

道をひらく名人上手

シェイクスピア(1564 - 1616年)の戯曲「ハムレット」に登場するオフィーリアの有名なセリフに、ヘンルーダは象徴的に登場しています。

あなたにヘンルーダを、そして少し私にも。日曜日の恵みのハーブとも言います。ああ、でもあなたは違った意味でヘンルーダをつけないと。

ヨーロッパでは「神の恵み」と「悔恨」のハーブとして、ふたつの意味をもつとされ「祝福なのか?呪いなのか?むずかしくてわかりにくいハーブだなぁ」と感じやすいヘンルーダ。

ウィキ解説では「ヘンルーダは後悔を象徴する花として有名であるが、痛みや傷を治療するのに使われており、中絶の薬効もあると言われる」とあります。

ヘンルーダ属の学名表記 Rutaはラテン語で「苦味」を意味することから、不愉快、後悔などをあらわすと説明されているものがおおく、「悔恨のハーブ」という異名をもつようになりました。

英名 rueにはたしかに「後悔する、残念に思う」などの意味があります。

古くヨーロッパでは、カトリック教会でヘンルーダの枝をつかって聖水をふりまいていた習慣から「神の恵みのハーブともいう」とつけくわえられ、ふたつの名まえから「神に悔い改めよ、さすればめぐみに与からん」的におちついたのではないかな、と。

エティモンライン - 英語語源辞典では、もうひとつ rue についての語源説が展開されています。

(ヘンルーダ Rue は)多年生の常緑低木で、地中海と西アジア原産であり、料理に使用され、中世には薬として高く評価された。

14世紀後半、古フランス語の rue(13世紀)から派生し、以前は rudeと呼ばれ、ラテン語の ruta「ルー」から来たと考えられている。

✧

「通り」のフランス語。

口語ラテン語の *ruga から派生した(古イタリア語の ruga、スペイン語の ruaは「村の通り」を意味する)

ラテン語の ruga は本来「畝」を意味し、中世ラテン語では「道、通り」を意味する。

ヘンルーダ/ルーには「道」 、つまり神とも訳される rodeという意味がふくまれているのではないかな、と。

【ハーブ天然ものがたり】パセリにも綴りましたが、ヨーロッパには畑の縁にパセリとヘンルーダを植える慣習があったそうで、それは畑を耕作するときの前段作業だったといいます。

畑を作るに先づパースレイとヘンルウタをその縁に植た。

因つてまだ実行に取かゝらぬといふ代わりに、やつとパースレイとヘンルウタの段だといつた。

「南方熊楠 きのふけふの草花」より

「パセリとヘンルーダの場所にいる」という表現は、これからはじめることの輪郭を描き、あとは実行、着手するだけ、ということなのか、準備できたけどいつまでも実施しないことを表すのか、諺の背後にあるニュアンスには辿りつけないのですが、なにかしらの創造行為をはじめる準備はととのった、ということだと思います。

パセリとヘンルーダは、神話や伝説で凶事的背景をもつハーブなので、魔女でなければ扱えないとか、身につけることで魔女の正体を見やぶることができる、などと口承されてきました。

パセリの場合は「(この地上世界で)悲運をはじめたもの」の血より出でたという神話。

ヘンルーダは「生きているかぎり、この日を悔いるがいい」という呪いのことばを決定づけるために、相手に投げつけるハーブとしてつかわれてきた歴史があります。

神話や伝説から、悲劇を連想させるハーブはいくつもありますが、そもそも不運と幸運は相容れないものという発想は、現代社会特有のおおきなかんちがいなのかもしれません。

悲運をはじめたものは悲運を終わらせることができるし、呪いをかけるハーブは呪いをとくことができる。

二極化された地球世界ならではのドラマティックな展開は、悲観主義と楽観主義のあいだに道をつくり、互いを分断したことからはじまりました。

ほんらいは不二であるものを分断するのにつかわれたのがヘンルーダとパセリなのだとしたら、悲運と呪いの世界にも、好運と恩寵の世界にも通じる道を敷いて、「多様な現象の本性は不二である」ことを、後世に伝えてきたハーブなのではあるまいか、と。

ヘンルーダに芸香と名づけた古人の洞察力は、まさに芸に秀でた名人上手のなせるワザ。

書籍に献じられた文字のつらなりは、からだとこころとあたまをつらぬき、霊魂にまでつながる道をとおして、分断されたふたつの世界を往来する勇気と、あるきつづける意欲をなんどもかきたて、文字どおり道しるべとなってくれます。

きっとヘンルーダは筆先から(PC時代のいまは指先から)、絹糸のように顕現しつづけるエーテル体が文字というカタチになり、人類の道しるべになることを知っているのかもしれません。

☆☆☆

お読みくださりありがとうございました。

こちらにもぜひ遊びにきてください。

ハーブのちから、自然の恵み

ローズマリーから生まれたナチュラル・スキンケア

Shield72°公式ホームページ

いつもあたたかいコメントをありがとうございます。

拝読しましたらこころをこめてスキポチ返信させていただきます。