【ハーブ天然ものがたり】いらくさ/ネトル

卓越した栄養特性

茎や葉に小さい針のようなトゲがあり、ゴム手がないと手摘みできない多年生ハーブ。

日本では山菜として人気が高いです。

イラクサ属、学名 Urtica thunbergiana。

トゲトゲの根元には、皮膚かぶれの原因となる成分があり、それが皮膚につくとジンマシンが出たりするので、いらくさの生薬名「蕁麻(ジンマ)」から蕁麻疹という症状を表すことばが生まれました。

毒をもつ棘のあるハーブ、というとおっかないですが日干しして乾燥させると薬草になります。

毒性とはいっても水溶性なのでゴム手袋などを装備して摘んだ生葉は、20~30秒茹でれば美味しくいただけます。

ヨーロッパに自生するセイヨウイラクサは 学名 Urtica dioica 、ネトルと呼ばれます。由来は針の needle から nettle (ネトル)になりました。

料理やハーブティに広く活用されスープの具材、グラタン、パイなど、ほうれん草のように野菜として使うことが多く、ネトル・ジャムも定番メニューのひとつです。

ネトル茶の名で市販されているものはセイヨウイラクサが多く味は抹茶に似ているので飲みやすいです。

毒針をもつハーブなんて、そんなリスキーな植物をわざわざ食べなくても…、と思われるかもしれませんが、刺だらけになったのはちゃんと理由があります。

ネトルの薬用効果はとても高く、体内の老廃物を排泄し血液浄化作用があるといわれています。

アトピー性皮膚炎、花粉症などのアレルギー性疾患や痛風、前立腺肥大など、代謝性疾患を予防する体質改善ハーブとして人気が高まりました。

ネトルはフラボノイドをはじめとして、クロロフィル、β-カロチン、ビタミンC、ケイ酸、カルシウム、カリウム、鉄などのミネラル、葉酸などたくさんの有効成分が含有されています。

植物性食品に含まれる鉄は吸収しにくいといわれていますが、ネトルの場合ビタミンCが含まれているので鉄の吸収率がよいと考えられています。

ケイ素は人の骨や歯、爪や髪などに存在していますが、コラーゲンやエラスチンといった、皮膚の結合組織にはたらきかけて、皮膚の構造を強化することでも知られています。

ネトルが爪や髪を丈夫にして、皮膚の傷あとを修復することは、植物美容学や植物皮膚学では周知のこととなりました。

いらくさ/ネトルがもつ豊富な栄養特性を、動物たちが見過ごすわけがありません。

もしも毒針をもっていなかったら、われ先にと食べられて、あっというまに絶滅してしまったことでしょう。

ネトルは卓越した栄養分と特性をもつハーブゆえに、毒針で身をまもり、動物からの捕食を防げるよう進化してきました。

9つの聖なる薬草

いらくさは北欧神話が色濃くのこる医学書「九つの薬草の呪文」のひとつ。

九つの薬草の呪文とは、10世紀のラクヌンガ(en、「治療法」の意)の写本に記録された古英語の呪文である。

この呪文は九種の薬草を用いて毒や感染を治療することを目的とする。

なお「9」と「3」は、この呪文やゲルマン人の異教信仰、ゲルマンの民間伝承(en)に頻繁に現れる数字である。

この詩はキリスト教とアングロ・サクソンの異教信仰(en)の両方の要素を含み、ゲルマン神話(en)の神ウォーデン(en)について触れられている。

・よもぎ-マッグウィルト(Mucgwyrt)

・カッコウソウ-アトルラーゼ(Attorlaðe、またはベトニー)

・ミチタネツケバナ-スチューン(Stune)

・オオバコ-ウァイブラード(Wegbrade、オオバコ属)

・カモミール-マイズ(Mægðe、またはカミツレモドキ)

・いらくさ-スティゼ(Stiðe、イラクサ属)

・林檎-ウェルグル(Wergulu、リンゴ属)

・タイム-フィレ(Fille)

・フェンネル-フイヌル(Finule)

と、(いまのところ)解釈されており、過去記事で紹介しましたタイム、よもぎ、オオバコ、フェンネル、パチュリ(カッコウソウ)、カモミールにつづき、いらくさは7つ目のハーブとなります。

9つの聖なる薬草は、北欧神話のオーディン(ヴォータン)が、蛇的な魔物を打ち払ったときに9つに分かれて、それぞれに薬草の加護をもたらしたという神話がもとになっています。

もとは1なる蛇だったものを9つに分離したのは、オーディンの創造降下の御業と考えているので、9つの聖なるハーブを正しく並べる(あるいは配合する)と、オーディンへのきざはしが架けられるのでは、と妄想しています。

9という数字からはエニアグラムやライフシンボルが想起されます。

エニアグラムは9つの性格タイプに整理されているものが一般的ですが、精神的指導者だったゲオルギイ・グルジエフ(1949年没)がエニアグラムを図形にして神秘思想を展開し、いまはそちらの方がより普及しているかもしれません。

エニアグラムと十牛図、タロットカードや占星学でみる数の原理は、松村潔先生の本や講座で学んだものがわかりやすく、現代の生活スタイルにあてはめる指針にもなりました。

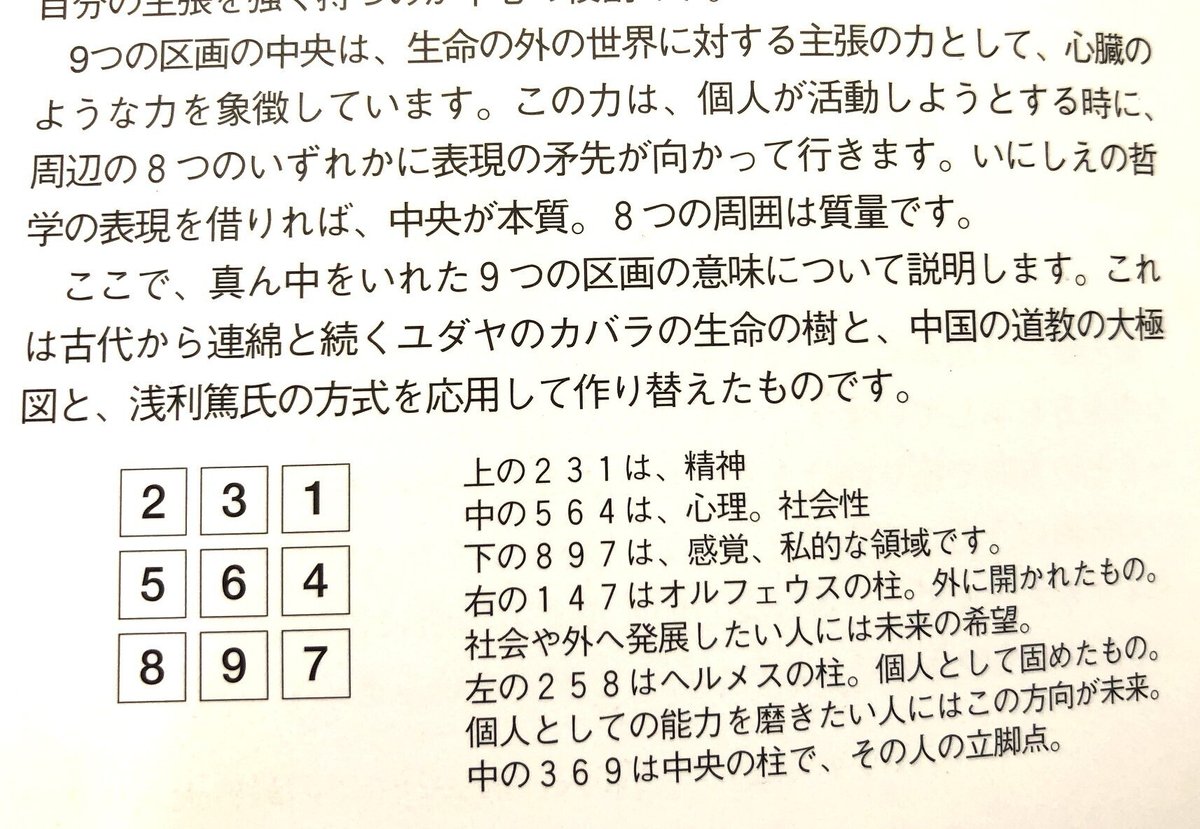

なかでもライフシンボルという9つのマトリクス図は、体調管理や風水含めた家庭内の現世的各種対応に、あるいは精神的なとりくみのディレクションにと、さまざま活用しています。

3マス×3マスの陣は、数秘術でいうところの土星の魔法陣でもあります。

4 9 2

3 5 7

8 1 6

土星の魔法陣はタテもヨコも、各ラインの総和が15になる配置です。

オーディンにご縁がありそうだと感じられる方は、聖なる9つのハーブを配置して枕の下なんかにおいてみると、魔法陣がドンピシャだったとき、夢でオーディンのご神託を得られるかもしれません。

オーディンは北欧神話に登場する中心軸の神様キャラクターで、神々の主神であり、戦争と死、詩文、吟遊詩人のパトロン、魔術に長け、知識を得るためには自らの目や命を代償に差し出すほどの「貪欲さ」がある、とウィキペディアに記載があります。(個人的には貪欲さのところは「お覚悟」とか「時が熟した」などの方がしっくりきます)

ひげをたくわえ、つば広帽を目深にかぶり、長い杖とマント姿の賢老爺。

シャーマンの主でもあり魔術師の元型として、現地球史の集合無意識に深く棲みついている印象があります。

ライフシンボルや9マトリクス、数の原理についてさらに詳しく知りたい方には、こちらの本などおすすめです。

「たましいのこと 十牛図で考える人生」

「心を探る色彩マップ」

「シンフォニー」

松村潔著

白鳥の王子

アンデルセン童話の「白鳥の王子」は、いらくさ(ネトル)が重要な魔法植物・呪いを解くカギとして登場します。

北国の王国に11人の王子と1人の王女をもつ国王と王妃が幸せに暮らしていました。

が、王妃が亡くなり国王は再婚。新しい王妃は11人の王子を白鳥に変えて追い出し王女エリザを農家の養女に出します。

15歳になったエリザは、道で出会った老婆に「冠をかぶった11羽の白鳥を見た」と教えられ海岸で11羽の白鳥(兄王子たち)と再会します。

エリザは夢で仙女(フェアリー)から、いらくさを紡いだ糸で帷子(単衣もの)を編んで王子達に着せれば呪いがとける、ただし編んでいるあいだ口をきいてはならない、さもないと王子達が死んでしまう、と教えてもらいます。

エリザはいらくさを集め、帷子を編みはじめます。

美しく成長したエリザに一目惚れした他国の王と結婚し、エリザは王妃となります。

王に隠れて帷子を編みつづけますが、その国の大僧正はエリザを魔女だと疑っています。

エリザが最後の1枚の帷子を編んでいる途中でいらくさが尽きてしまい、墓地に草を取りに行ったとき、捕えられて火あぶりの刑を言い渡されます。

処刑場に向かう馬車のなかでも最後の帷子を編み続けるエリザ王妃。

民衆は気味悪がって帷子を引き裂こうとしますがエリザは口をきけません。そこへ11羽の白鳥がやってきてエリザをかばいます。

いよいよ処刑が行われる寸前にようやく11枚目の帷子ができあがり白鳥たちに投げかけると呪いが解けて白鳥は王子の姿に戻り、エリザへの魔女の疑いは晴れました。

いらくさ/ネトルからは、強靱な繊維を取ることができます。

アイヌの人々はエゾイラクサという大型のいらくさから繊維を取り、テタラペと呼ばれる服を作っていました。

イラクサ衣 | 国立民族学博物館

「イラクサの繊維を撚った糸で織った布で仕立てた衣服。

仕上がりが白いところからテタラペ(白いもの)とよばれる」

布をつくる植物といえば、亜麻やヘンプなど思いつきますが、ネトルも丈夫で耐久性のある植物性繊維として活用されてきました。

綿が登場し、次いで合成繊維が台頭してネトルは使われなくなりましたが、第一次世界大戦中ドイツ軍は、兵士の軍服にネトル生地を使用していたそうです。

着るものはエーテル体を表す

先進的な哲学者のルドルフ・シュタイナー(1861-1925年)は、洋服はその人のエーテル体(今風にいうとオーラかな)を表すといいました。

古代ローマ人の、ドレープがたっぷり盛り込まれた一枚布は自身のオーラを表現するファッションだったといいます。

その後だんだんと、エーテル体もオーラも時代おくれの長物となり、肉体美を表現できる、からだにフィットしたファッションや、仕事ファースト・労働プライオリティの、動きやすいものへ変化してゆきました。

肉体を包むエーテル体(植物体)、アストラル体(動物体)は、自己表現するものではなくなっていった、ということですね。

日本では絹(シルク)の織物は「外部からの影響を跳ね返す、繭のごとく身をまもる結界衣装」という説があるように、毒針をもついらくさの植生も、身をまもり捕食されるのを防いできたシールド魔法が、繊維に反映されていると考えることもできます。

白鳥の王子たちは、いらくさのシールド魔法によって負の呪力、負のオーラを跳ね飛ばす力を得て、ほんらいの姿に戻ることができました。

白鳥の王子は、10枚は完成したけれど、最後の一枚・11枚目の帷子の完成が話のキモだったことから、タロットカードの10「運命の輪」から11「力の女神」へと向かう、普遍的な魂の旅路が象徴されているお話なのではないかと考えています。

人間性から表層的に獣性を引きはがしてきた現代人は、それをシャドウとして無意識下に閉じこめました。

シャドウを閉じこめているあいだは逆に翻弄され、コントロールができず影響を受けやすいものと思います。

ソレを自身であると認め、対峙・受容し、調伏した、という普遍的な展開が、いらくさ物語、もとい白鳥の王子の骨子なのだろうと考えています。

エリザが背負っていたのは12番目の妹ポジション、つまり12の「吊られた男」だったので、仙女との約束を土台に足場を仙人界におき、地上世界には触れていない(地上的言語は話せない・口をきけない)というシチュエーションが、シールド魔法を完成させる条件だったのかな、と。

☆☆☆

お読みくださりありがとうございました。

こちらにもぜひ遊びにきてください。

「ハーブのちから、自然の恵み。ローズマリーから生まれた自然派コスメ」

ナチュラル・スキンケア Shield72°公式ホームページ

アロマうるおうキャンペーン第3弾!

ご好評につき「4本コンプリ・セット10%OFF」

洗ってうるおす、スキンケアの基礎をシンプルにコンプリート

会員登録して、おかいものするとポイント5倍。

送料無料・12月末日まで!