いとととの「現代4コマ展」

(※こちらはてなブログで2023年6月23日に掲載させていただいた、いとととの現代4コマ展のレポート記事の加筆・修正したものになります。こちらの該当展示会自体は2023年6月25日に終了しているものになります。)

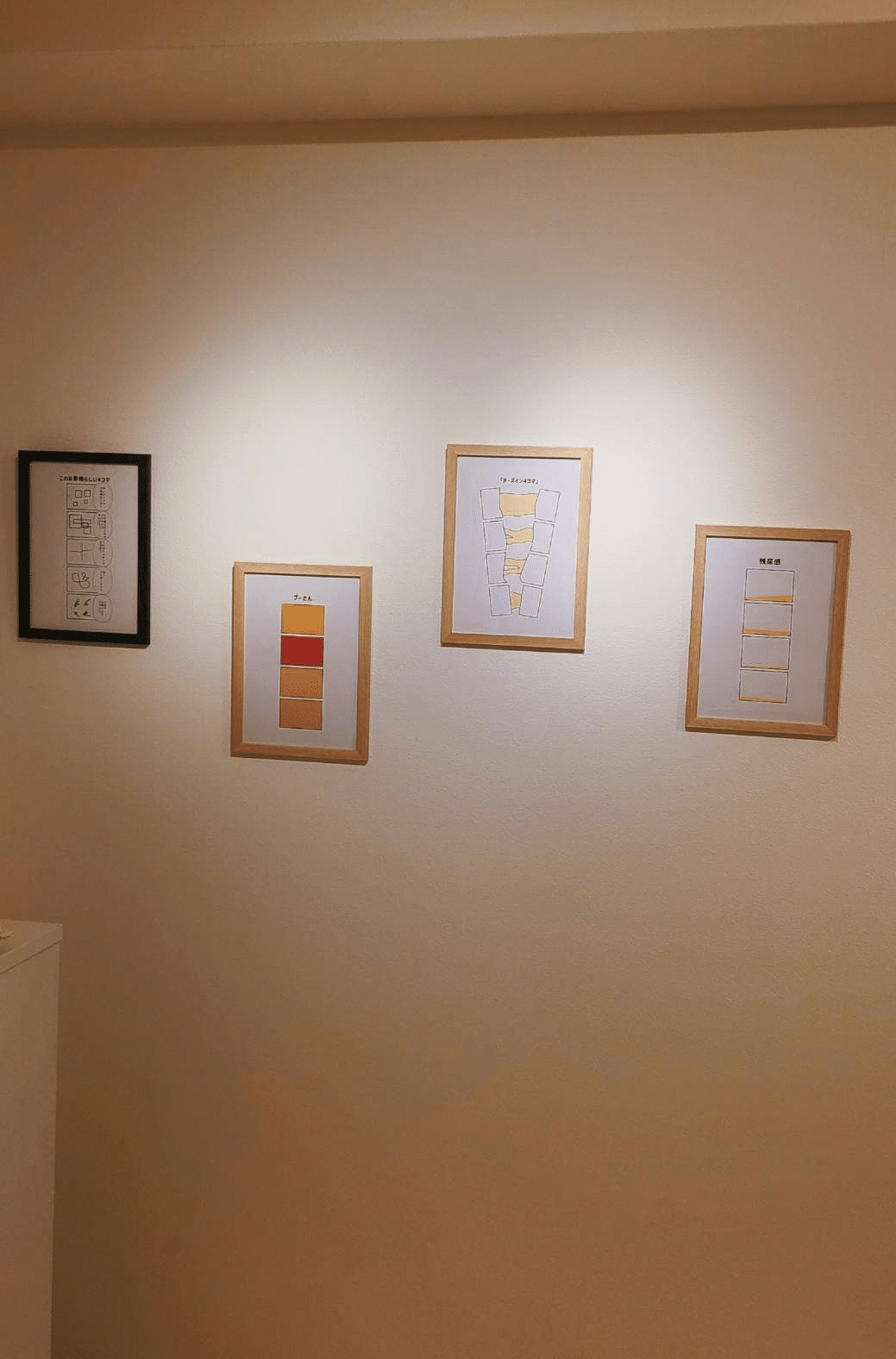

いとととの現代4コマ展に行ってきました。

来ませんか? pic.twitter.com/ftWTOWhlpe

— いととと (@itototo1010) June 6, 2023

展示作業を少しだけお手伝いさせていただきました。

いとととさんの現代4コマ展

四方を4コマに囲まれて、この空間が4コマそのものだと感じ、自分が4コマになってしまった気分に陥り、現代4コマ展は4コマだ…と意味不明な事を思ってしまいました。これは現代アートなのか、はたまたただの4コマなのか、認識と疑問に包まれた不可思議空間が前頭葉に心地よく、素晴らしかったです。

そもそも「現代4コマ」とはなんなのか?

現代4コマとは?

現代4コマとは概念創作者であるいとととさんが創設した4コマ漫画の新しい概念です。

プーさんの4コマ pic.twitter.com/PPvwgXCoAs

— いととと (@itototo1010) October 10, 2022

「4コマ漫画」とは?

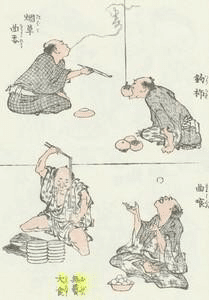

通常4コマ漫画とは、4つのコマ(齣)によって短い物語を作る日本の漫画の形式の一つを指します。

日本では江戸時代に風刺画や戯画を集めた書籍が木版画で出版されていたが、それらの中にはコマのような形で連続したストーリーに仕立てたものが存在した。江戸後期に出された『北斎漫画』の中には、ページの中に4つの絵が配され、その最後で「オチ」をつけたものがあり、清水勲は「4コマ漫画の源流」と記している

つまりコマという枠内でのストーリー構築がメインの創作部分であり(しかもそれは4コマ漫画だけでなくその他全ての漫画表現がその構造ルールの中で展開されている)そこに価値や意味が生じているわけですが、それを枠内だけでなく枠外を描くところまで作品とし、というか"枠"である「コマ」そのものを作品として提示してみせる、という大胆な手法を取り始めたのです。

トマトスープをかけられた4コマ pic.twitter.com/ETRk6dUHVY

— いととと (@itototo1010) October 14, 2022

レインボーロードの4コマ pic.twitter.com/4L4BwSCbRv

— いととと (@itototo1010) October 30, 2022

4コマではない pic.twitter.com/RM9CN1Ed44

— いととと (@itototo1010) November 23, 2022

これによって訪れる4コマ漫画のコペルニクス的転換は「そもそも4コマ漫画という表現形態とは?」という根元的疑問に立ち返らせ、この情報化社会に置ける定型的なコミュニケーションや、SNSを含むメディア機能の軽率化加速化過剰化への懐疑、などを偶発的に提唱している、もしくはそういった行ききった資本主義による均一的価値観とそれに伴う疎外感がこういった表現と潜在的支持層を生んでいるために出来上がっていった文化のひとつの噴出点である可能性が高いと、一部の批評家の間では囁かれています。

と同時に、こういった「定型の打破」的な追及自体は今までの漫画表現の中でもあったパターンではあるとは正直個人的に感じてはいます。

ですが、「現代4コマ」の画期的な点はそこだけではありません。

むしろ「定型の打破」を「定型化」させ、その上で新ゲームを生み出し、個人単位から「波及させている」というところに諸行の真価があると感じています。

これは、漫画表現とはまた少し別の

「フリップ大喜利」~「ネタツイ」までの

文化的流れの把握があると理解しやすさが変わると思います。

「フリップ大喜利」とは何か?

まず、大元の"大喜利"の説明ですが、

寄席の演芸から派生し、観客からお題をもらって即興で芸を披露する行いが定型化したもの。それを笑点というテレビ番組を中心に"言葉遊び"や"日本版アメリカンジョーク"的なものへ絞られていった流れがあったのだと思います

そこから、

そこに「フリップ」という"文字"や"画像"を加えた形にアップデートしていったのが、

「たけしメモ」や「一人ごっつ」で行われていた企画によるものだと思います。

こういった「講義」「紙芝居」的なスタイルは漫談としても確立されていたジャンルだったと思いますが、それをバラエティ番組の中での一人喋りの手法として確立させて普及させたのは、このふたつではないかなと個人的に捉えています。

そして、そのデザイン性のまま("「内P」や「IPPONグランプリ」等のような団体芸化、競技化、コミュニケーションツール化"とか、“宝島社の「vow」や音楽ジャンルとしての「Vaporwave」等のような局所性の高いカルチャーシーンでのサンプリングとしての大喜利的手法"の文脈もあったりして)それらが民営化してゆく。

その流れの分派先のひとつが「ネタツイ」文化だと思います。

「ネタツイ」とは何か?

ここら辺の文化は、遡れば深夜ラジオのハガキ職人文化や、2ちゃんねるやニコニコ動画などの話も複雑に絡んでくるし、体系化された歴史としてまだまとめられているものではないとは思いますが、

その特徴だけを比較して語る場合、フリップ大喜利と違うのは「誰が言っているのか」という部分に匿名性があるため、"背景"そのものがテンプレ化しており、その分「ノリ」が促進されやすいというところだと思います。

"それを言ってる(やってる)事自体のおもしろさ"って感じが強い。何かのフレーズと画像が流行ると、皆それを題材に次々とボケ発言を繰り出しTLがそのカオスだらけになってしまいます。

そして「現代4コマ」という表現形態は、

流れ上はそういう文化圏から生まれているとも言えるのです。

「現代4コマ」とは?

現代4コマとは いわば、

"こんな◯◯はイヤだ"と"写真で一言"の美味しいとこ取り。

"こんな4コマはイヤだ"と"4コマで一言"

という大喜利を「現代4コマ」と呼んでみているおもしろさ。

これが拡散性を生むのです。

(興味深いのが性質としては、そういった「Twitter漫画」や「ネタツイ」的な構造をしているのに、その波及が「デザイン」「アート」「謎解き」「数学」などのいわゆる"ギャグ""お笑い"的なテイストとは異なる文化圏の創作が繰り広げられているというところ)

『完全な4コマが出現した時だけ点灯するアニメーション』#現代4コマ pic.twitter.com/C1Dzmt52bs

— 人生🔗 (@unagi_mp4) May 1, 2023

#現代4コマ #現代4コマ投稿祭

— 小人 (@MGIHDA) June 20, 2023

王道進行 pic.twitter.com/0sPVSjKc1j

4コマに薔薇を添えて#現代4コマ #謎解き pic.twitter.com/mYfc01oDOf

— 回転プリン(謎解き専用) (@pud_nazo) March 28, 2023

#現代4コマ #現代4コマ投稿祭

— 獅子座じゃない人❇️ (@Not_Leonian) June 20, 2023

「4コマ漫画の定義」の4コマ(原案:ChatGPT) pic.twitter.com/UMsZeKD8OD

こういったフォロワーによる2次創作的な要素をそれ丸ごと創作世界とし、"ノリ"が作品そのものと直結している。そこにグルーヴとイノベーションが炸裂していると感じてやみません。

「漫画表現」としては枠を外し

「ネタツイ」としては新たな枠を作って

いとととさんは概念創作家としての見事なまでの脱構築を成したかと思うとなんとその先に、

"個展"

という次なる1コマを描き出したのです。

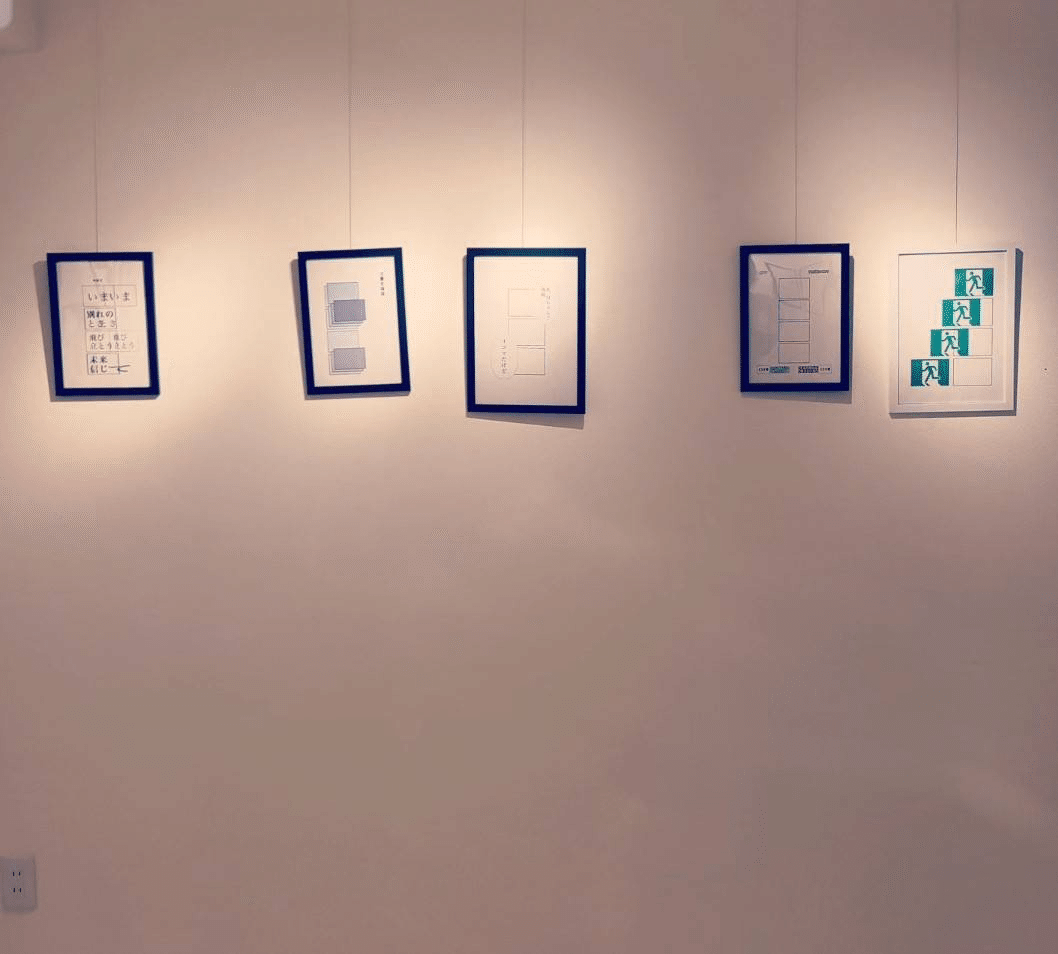

いとととの「現代4コマ展」とは?

「定型の打破」と「ノリの作品化」を体現するかのごとく、4コマを現代アートと謳ってみる事のおもしろさをそのままに、その最大公約数を叩きだしていました。

"何をやっているんだ"

額縁に飾られ並べられた4コマ空間に対して抱いた感想自体が、現代アートの真価それそのものでした。

お手伝いをさせていただいた身から言えるのは、いとととさんの存在、行動そのものが現代4コマだった ということです。

設営中に作品が壁から剥がれ、床に落っこちてしまった時、落ち込みもせずに「なんかそれっぽいから、これもそのまま作品ってことにしよう。」と言い出して本当に落ちたまま展示したり、

国旗4コマのスウェーデンが逆さまに展示されていたのに気付かず、来場者から指摘を受けて「あ、逆だった」と言って直して、その一連の様子をそのままTwitterに載せていたり、

一番面白かったのは、日本語も4コマ漫画という文化も知らない海外の方が来廊し、作品を眺めてコンセプチュアルアートを見ているかのようなリアクションをしていたところでした。

その光景含めて、僕はこの空間がアート的であり、また4コマ的であると感じていました。

僕が一番好きな現代4コマ

— 美術紫水 (@bijutsushisui) June 20, 2023

これらを『4コマ漫画』を知らないアメリカ人に見せるなどした今日

感想は「It's funny」だって#現代4コマ pic.twitter.com/wSasLl89JN

そしてなにより

これらを0から発案し、実際に行動し、成立させながらもところどころ破綻させ、そしてそれ自体を物語化させる俯瞰視点によって面白いノリを実際に造ってしまう、そんな起承転結性とその逸脱を繰り返し続けていた

いとととさん自身が、誰よりも「現代4コマ」でした。

まとめ

以上が、いとととの現代4コマ展の感想になります。

この個展の開催から、しばらく経ちましたが

その後「現代4コマ展」と釘打たれた催しは幾度となく開催され、また今度も東京大学駒場キャンパスで「現代4コマ展in駒場」が予定されています。

🍁「現代4コマ展in◻︎場」🍁

— 現代4コマⵂマンガに囚われない新たな4コマ (@gendai4koma) September 30, 2024

🍁東京大学にて開催決定🍁

【主催】東京大学現代4コマ研究会

【会場】駒場キャンパス 7号館3階741教室

【日時】2024.11.22-24 (3日目のみ16時まで)

公式広報アカウント: @gendai4komaba

代表: @kinoji0310

宣伝協力: @gendai4koma #現代4コマ#現代4コマ展inコマ場 pic.twitter.com/LuFz5ajvtw

インターネット上には今日もまた

どこかの誰かの現代4コマが多数投稿され、それが見られて拡散され、記録に残り歴史が積み重なり、24時間365日常設展示が行われている状態です。

この展示会はどこまで続くのでしょうか?

今がなんコマ目なのか分からなくなりながら、まだまだこのムーブメントはしばらく終わりそうにないなぁと感じています。

ここまで読んでいただいた読者のあなた

ぜひ

ご自身も 4コマになってみて下さい。

元記事