アニメとレンズと被写界深度

8月30日から山田尚子監督の『きみの色』が公開されました。光や色の表現が非常に印象的な作品です。私にとって山田監督といえばレンズを意識した演出に特徴のある作品の印象が強いですが、実際インタビューなどでもアニメーションにおけるカメラやレンズに対する意識の強さがうかがえる発言も見られます。またご本人もミニシアターなどで知らない外国映画を見たりするのが好きとも話されていたので、そういった映画館で供されるような表現にこだわりのある映画をたくさん見ているようです。

近年のアニメーションの中では実写のレンズに現れるような現象を表現として用いることが増えています。山田監督の他にも新海誠監督などもそれらを作品に積極的に取り入れている代表的な作家と言えるでしょう。これらはデジタル技術の進歩でその幅を広げていますが、フィルム時代からも行われているものです。

その中でも今回はピント表現、被写界深度表現について少し書いてみたいと思います。ここで改めてピントについて。

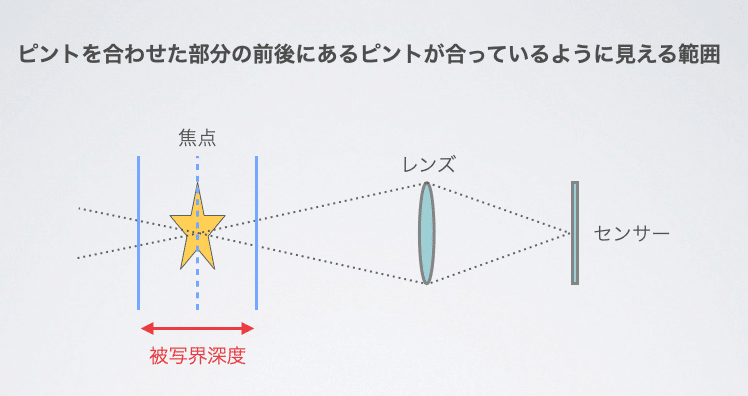

ピントとは焦点のことです。レンズを通して見た像の合焦した所がいわゆる”ピントが合った”というやつですね。被写界深度とはカメラで画面上のピントを合わせたポイントを中心にその前後でピントが合っているように見える範囲のことをいいます。

簡単な図にするとこんな感じです。赤い矢印の範囲が被写界深度になります。カメラで撮影する場合、この範囲に収まっている被写体にピントが合うことになります。被写界深度の範囲を超えると、手前奥とも次第にボケていくことになります

現実のレンズで見た場合、厳密にはピントが合うのはカメラ側から見た一点になります。しかし実際にはレンズが結像する像面(センサー、フィルム)に対する許容錯乱円によって被写界深度が発生します。そして焦点距離や絞りによって許容錯乱円が変化するため被写界深度は変動します。(興味のある方は調べてみて下さい)

以上のように被写界深度という用語はピントが合っている(ように見える)範囲のことを指しますが、ここで被写界深度表現と書いている場合は”ピントが合っている範囲とその前後の連続的なピントの変化を用いた表現”と思って下さい。

被写界深度はレンズの焦点距離、絞り値、撮影距離等によってその幅が変化しますが、これらを意図的にコントロールしてピントの変化を演出的に用いることで、特定の人物に注目を集めたりその人物の心情や取り巻く環境を観客に暗示したりすることが可能になりす。

アニメーションは平面という特性から、奥行きなどの空間や立体感を表現する為にピントの差を用いた表現を使用することがあります。平面でも手前と奥のピントの合焦に差を設けることで擬似的に奥行きがあるように見せることができます。

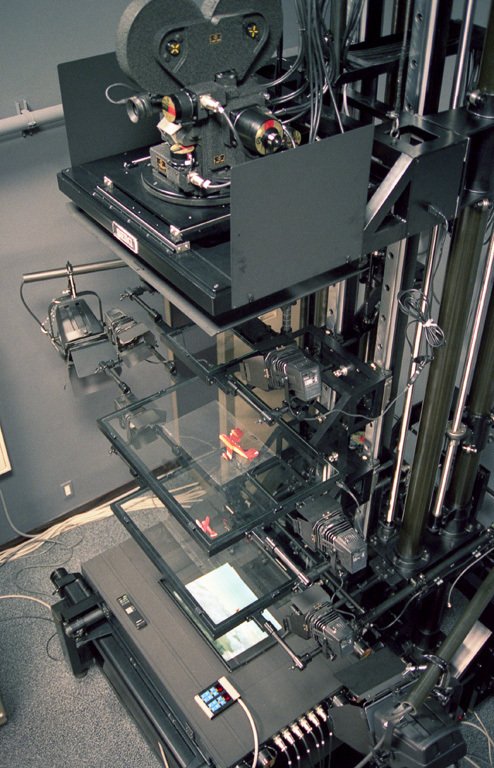

フィルム撮影時代はカメラがありましたので実際に撮影する素材に距離をもたせることでピントをずらすことができました。そのためにはマルチプレーン撮影が可能な撮影台を用いますが、簡易的に台を作って撮影することもありました。

マルチプレーンの撮影台は上の写真のように背景の間に何層かのガラス板を配置してあり、そこにセルやbookを配置して撮影します。このセッティングだと一番上の絵にピントを合わせれば背景までの層に置かれた絵は距離に応じて自然にボケていく形になります。細かい技法は色々ありますが基本はこんな形になります。

これに対してデジタル撮影でのピント表現は主にレンズのボケを光学的にシミュレートするプラグインソフトウエアを用いて行います。(仮想カメラを設定してフィルムカメラのように各レイヤーに距離を持たせてぼかす方法もありますが、殆ど用いられていません)

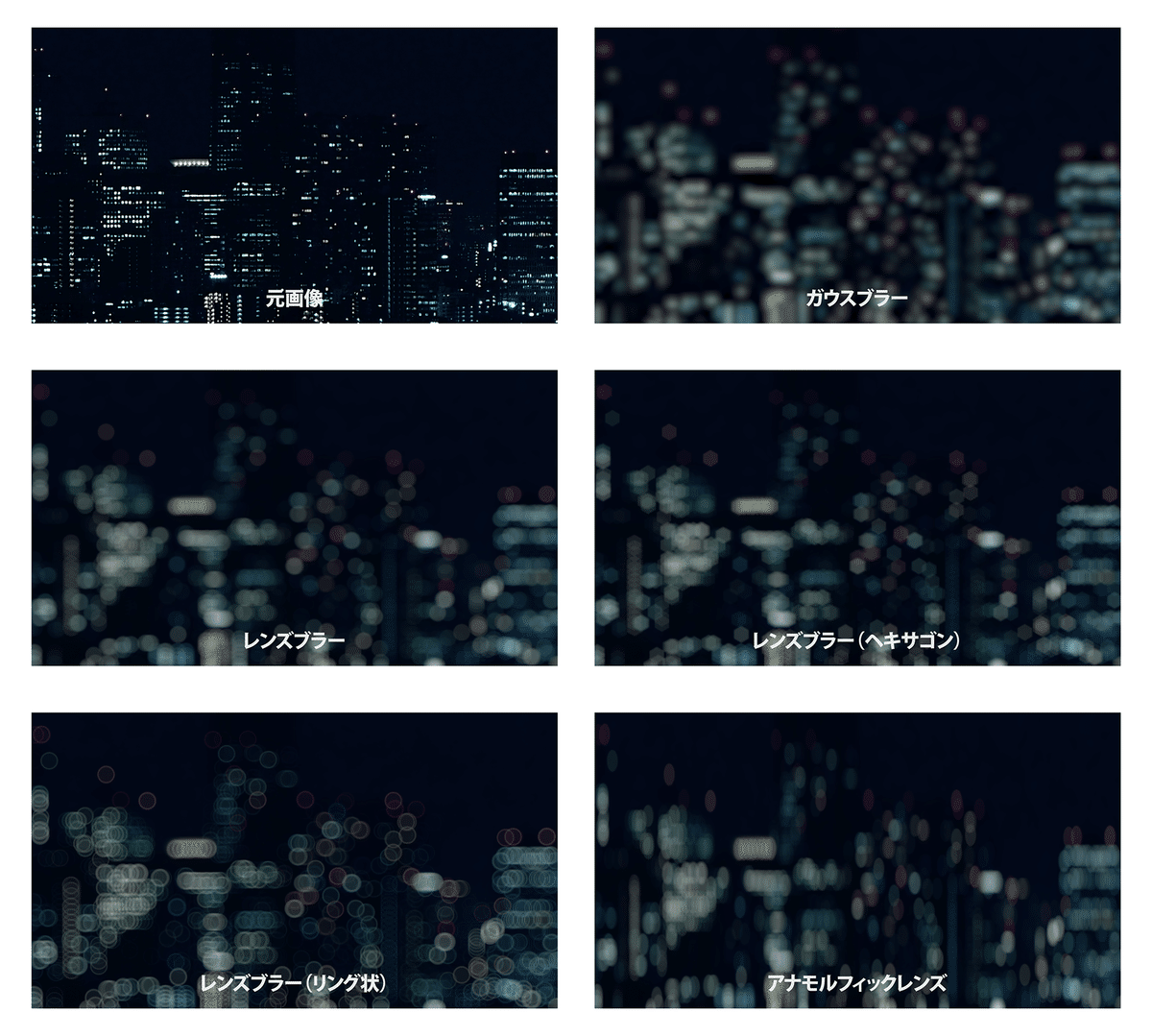

レンズブラーの登場以前はガウスブラーなどで行っていましたが、アルゴリズムの違いからボケの質が全く違っていました。いわゆるブラーの場合は隣接するピクセル同士が混ざり合う形でボケるため、明度や光源の大きさによる光学的な変化が正確に表現できませんでした。その点レンズブラーは光のふるまいをシミュレートするので実際のレンズで撮影したボケに近い表現が可能になります。また絞りの形状をカスタマイズすることで、いわゆるボケ玉と呼ばれる点光源のボケ表現にも変化を付加することができます。そして絞りの形状はボケ全体のニュアンスにも影響します。レンズブラーの登場によりアニメにおけるレンズボケ表現は飛躍的にリアリティがアップしました。

さて、ボケ自体はリアルになりましたが、奥行きによるピントの差、被写界深度はどのように表現するのでしょう。最も簡単な方法としては対象をレイヤーに分けてそれぞれに違った値でボケを付加して奥行きを表現する方法です。

この方法の場合は各レイヤーごとにボケの他に明度や色などに差をつけることで実際には同一平面上にあるものを奥行きがあるように見せかけることができます。

しかしこれでは1枚絵に描かれた状態の絵では奥行きを作れません。そこで奥行きを指定するために別の方法を用います。

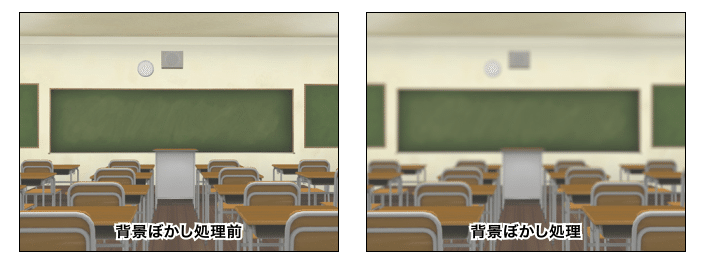

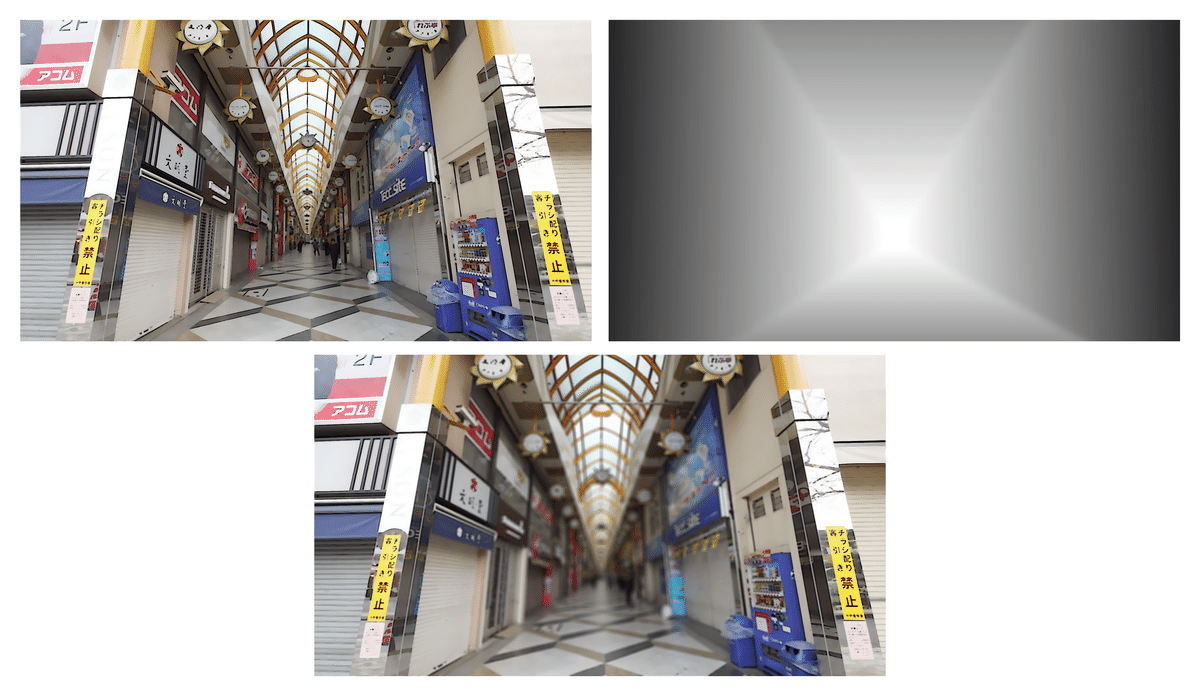

以下はレンズブラーエフェクトで被写界深度表現を用いたサンプル画像です。

教室の手前から奥に向かって徐々に映像がボケています。元の画は平面に描かれた1枚絵です。これはフィルム撮影時代にはできなかった表現です。フィルム時代はセッティングされた層ごとにピントを変えることはできましたが、同一平面上でのピントの変化の表現は不可能でした。

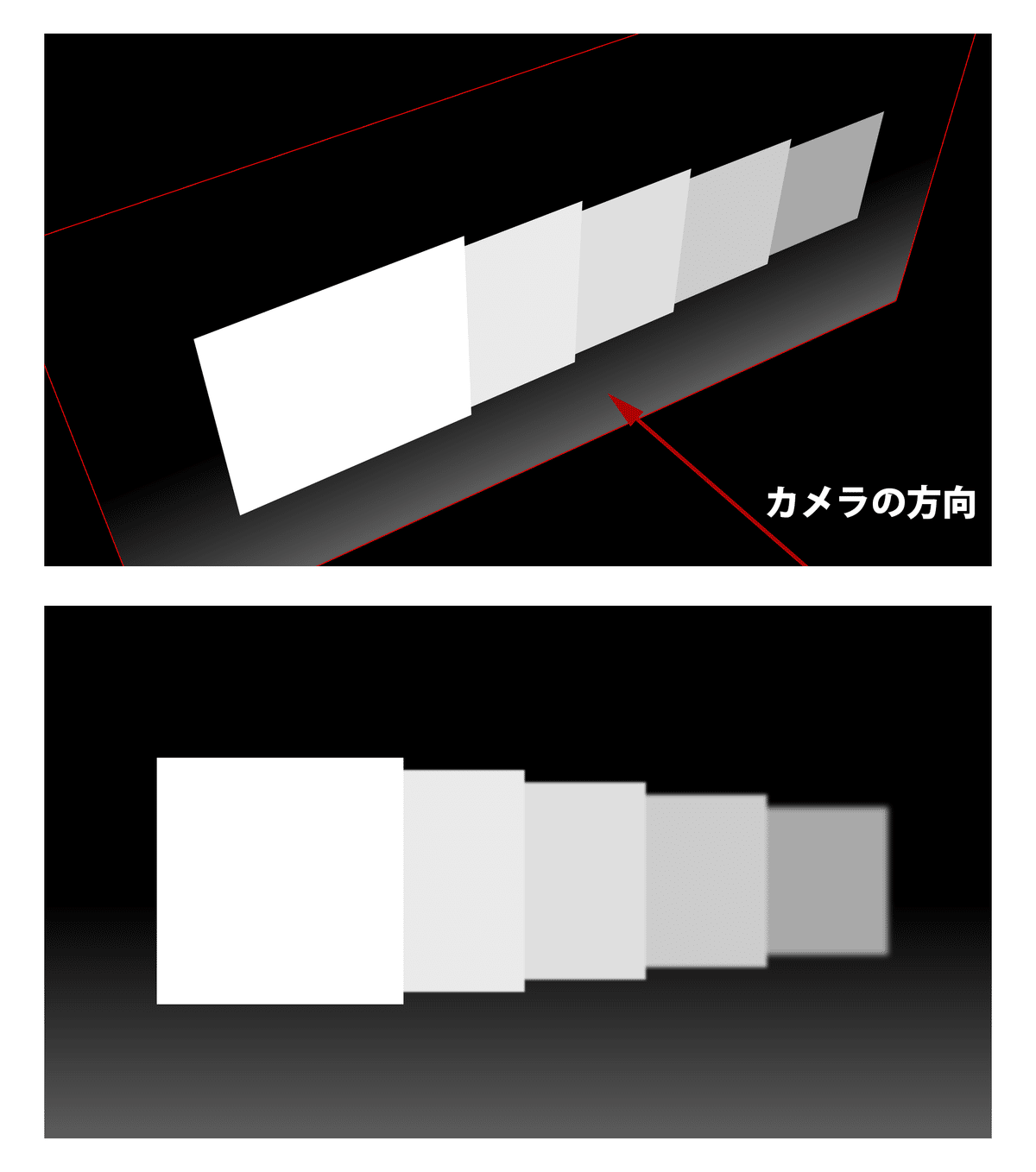

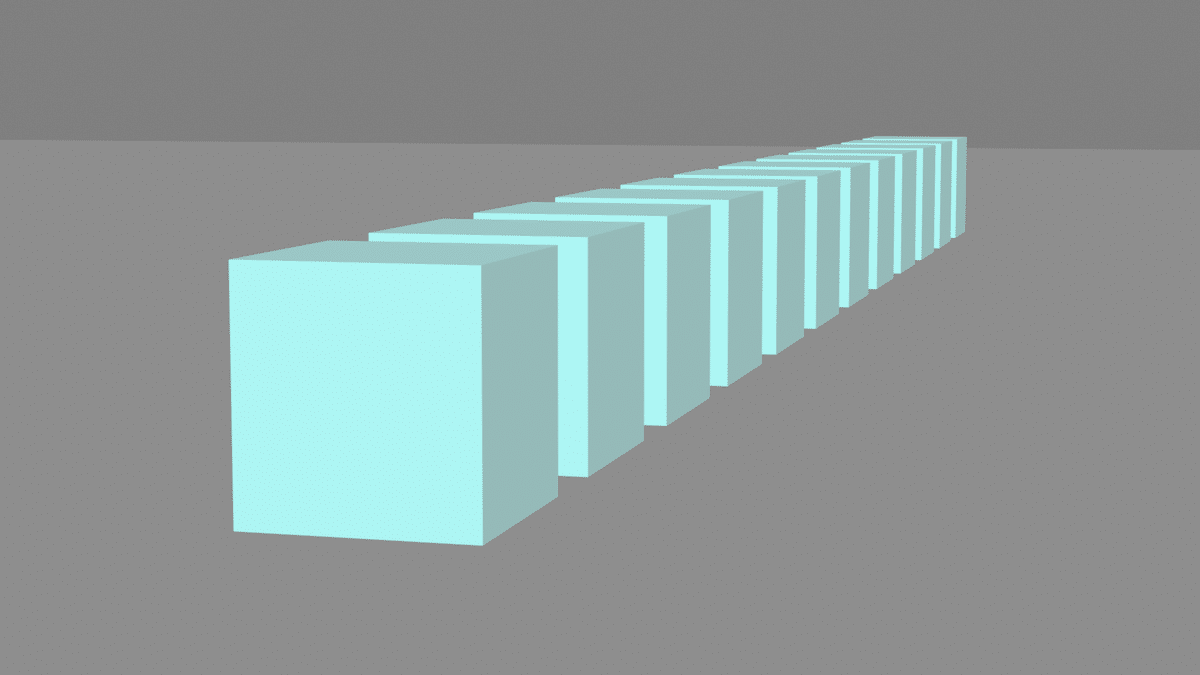

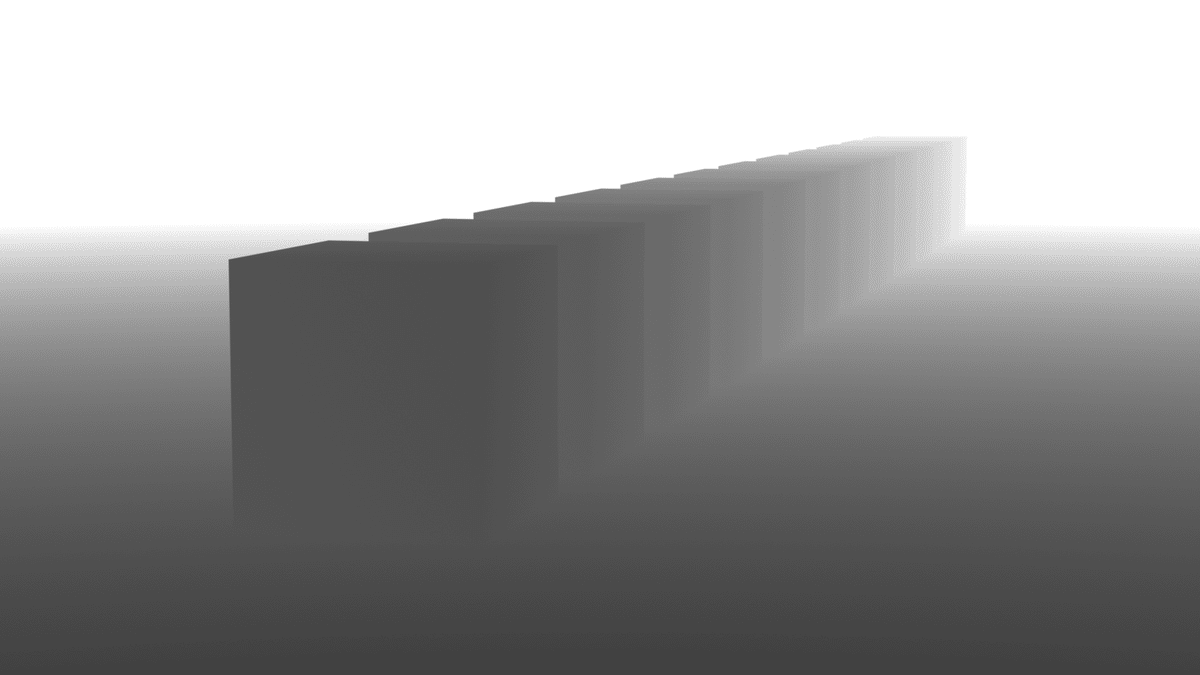

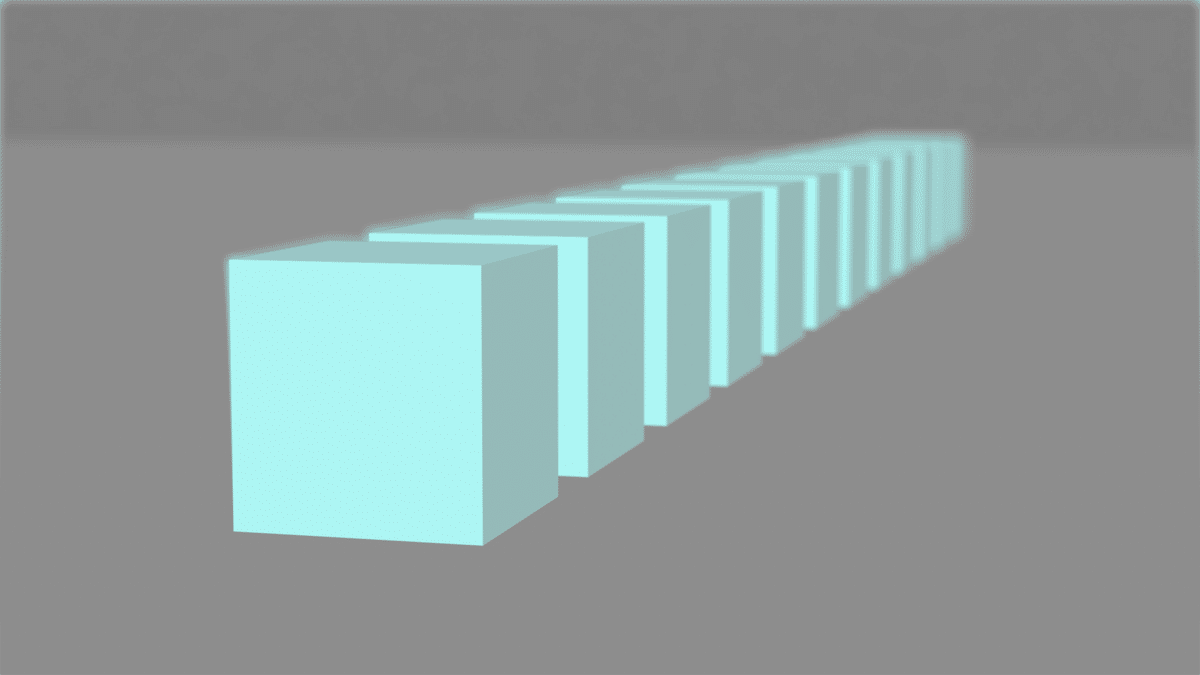

これもレンズブラーのソフトの機能を使用して表現しています。理屈的にはボカしたい画像に対してその画像の奥行を指示するデータを作成し、それをリファレンスにして距離に応じたボケを付加するというものです。具体的には下の画像をご覧ください。

真ん中のグレースケールの画像が奥行きを指定するリファレンス情報になります。深度マップやデプスなどと呼ばれます。この画像は配置された物体の位置が空間上のどこにあるのかをグレースケールで示したものです。レンズブラーの適用時にこの深度マップデータを使用すると、グレーの階調に応じてボケのかかり具合が変わる仕組みになっています。レンズブラーのパラメーターを調整することでボケの強弱や、どこにピントを合わせるかなども自由に指定できます。深度情報があれば値に応じて全体のボケが自動的に調整されますので、例えばピントを一番手前に合わることも一番奥に合わせることも自由にできます。またピント位置をアニメーションさせることも可能です。

上のサンプルの画像は3DCGソフトで作成したものですが、3DCGソフトにはこのような深度情報を出力できる機能があるので正確な奥行きを得られますが、通常アニメーションの場合はキャラクターにしろ背景にしろ手描きが基本です。それに合わせた正確な深度情報を作成することは困難ですが、一般的な絵であればそれほど厳密なものを作らなくても対応可能です。例えば廊下のような構造であれば、手前から奥に向かって明るさが変わるグラデーションのトンネルを描けば十分に対応できます。もちろん厳密にすればそれだけ自然な表現になります。

キャラクターに適用する場合も基本的にはぼかしたい範囲を指定する形でグラデーションを作成しますが、動く場合は追従が必要になるので、その分手間がかかります。

また最近は画像から深度情報を作成できるツールもありますので、これらを用いて深度マップ画像を作成することも可能です。

被写界深度の表現もデジタル処理になることで表現力が上がりましたが、デジタルゆえの弱点もあります。それは制限が無いことです。制限がないゆえにぼかし方自体は自由に設定できるのですが、実物のレンズで撮影した場合に起きない表現になってしまい、かえってリアリティが低下してしまうことがあるのです。

一例をあげると、広角ぎみに描かれた広い空間の中央付近に焦点を合わせて手前奥をぼかしてしまうと特殊なレンズで撮影したジオラマ写真の様な見た目になってしまいます。もちろん狙っている場合は問題ないですが、広い空間を描くべきシーンでの表現としては問題があります。

他にもレンズの焦点距離の長短で人物と背景のボケの関係も違いますので、カットを構成しているレイアウトと想定した焦点距離が乖離しているなど、そのあたりをぞんざいに扱うとリアリティに影響がでます。

表現は自由なので基本的には何でもアリだとは思いますが、リアリティを求められる場合は現実的な表現を考慮する必要があります。そのためには実写映画を見たり実際にカメラを手に取っていろいろなレンズや撮影条件を体験する、映画技術やレンズの仕組みなど書籍で知識をいれるのもいいかもしれません。想像だけでは難しい表現も実物を知ることで可能になるものがあると思います。