長野市にもあった飛行場ー民間航空路から軍の訓練地と変遷、松代大本営関連で拡張されたところで空襲も

現在、長野県内には県営松本空港がありますが、戦前の1938(昭和13)年から戦後の1990年まで、長野市にも飛行場がありました。その約半世紀の歩みを見ますと、民間航空熱から戦時下の軍用動員、そして戦後の活用と市街地開発での閉鎖という、日本の歴史の一幕をたどっているように思えます。

◇

開港前日の1938年10月17日付信濃毎日新聞朝刊によりますと、計画が持ち上がったのは県庁の松本移庁論で揺れた1933(昭和8)年初夏のころで、この問題が移転せずで片付いた勢いに乗って市民大会も決議を市議会が実践に移したのが始まり。当初は軍用を意識して研究をしていたところ、逓信省から内地航空路開設計画が1934(昭和9)年に発表され、既に上田市に内陸唯一の飛行場があったものの、長野市が東京ー新潟間と東京ー富山間の中継地として選ばれていました。その年は大蔵省の査定でつぶれたものの、翌年に1936(昭和11)年度事業として予算が確保されます。

さあ、めどは付きましたが、今度は平地の適地となると、どうしても農地をつぶす形になります。あちこちで反対の声が上がり、最終的に長野市川合新田と隣接の大豆島村松岡(現・長野市)にまたがる場所に決定します。しかし、その後もごたごたが続き、知事も調停に入ってまとまったのは1937(昭和12)年初夏。それから市民の勤労奉仕も得て、およそ11カ月で完成に至ります。小学生11000人が地ならしを手伝ったといいます。

滑走路は1本でコンクリート舗装となっており、幅30メートル、長さ630メートル。両端の飛行機の向きを変える部分は直径60メートルあり、一面に芝生が張られた飛行場の面積は72,573坪(約24ヘクタール)ありました。

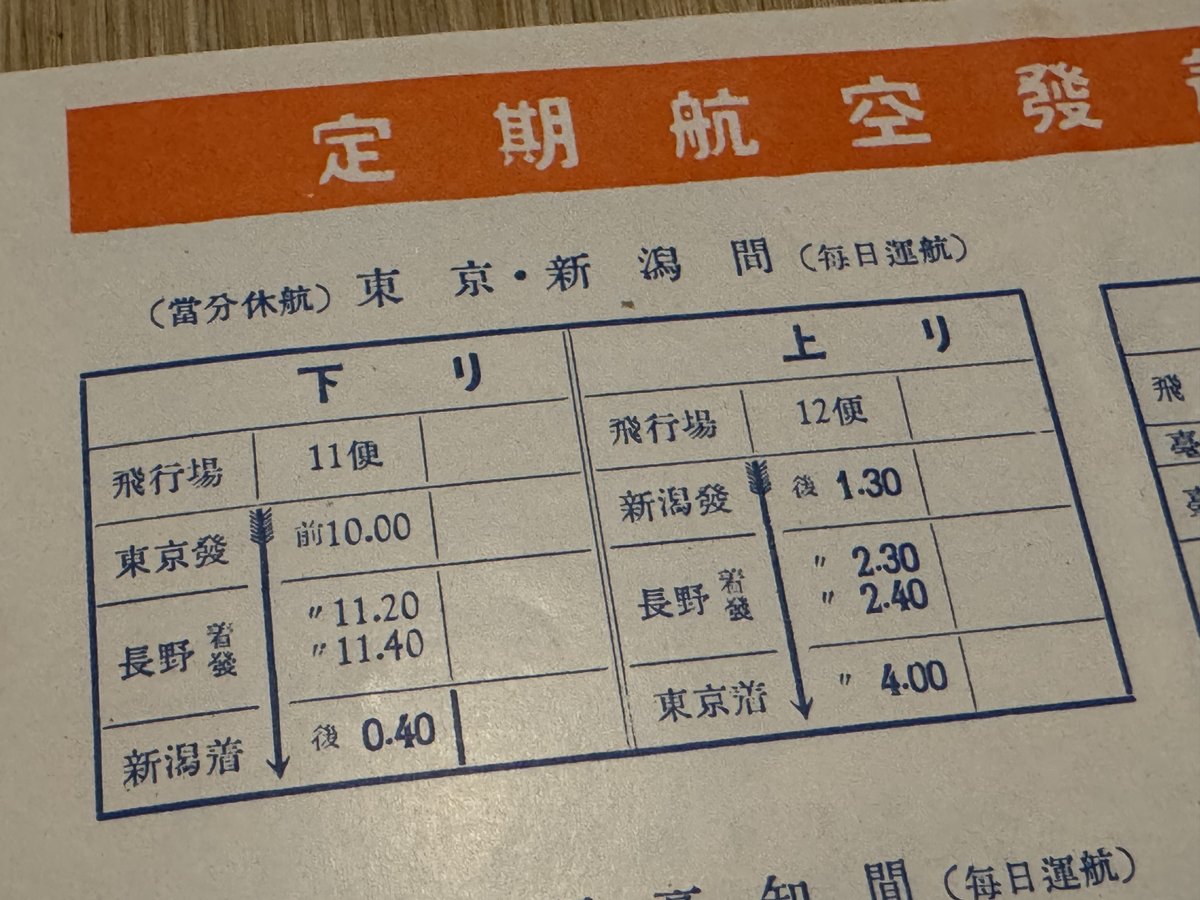

さて、1938(昭和13)年10月18日の開港日、予定通り第一号の機体は着陸して市民を大いに喜ばせますが、問題はその時期でした。既に日中戦争が前年の1937年7月7日の盧溝橋事件を機に始まっており、ガソリンの統制は戦時下とあって厳しくなっていました。ましてや、飛行機を飛ばす航空燃料は大変貴重です。長野市誌によりますと、一応、完成翌年の1939(昭和14)年3月から市営「愛国長野飛行場」として運営され、日本航空輸送株式会社の格納庫も整備。大日本航空株式会社によって、6人ほどの客を乗せ郵便も運ぶ航空路の業務が始まり小型機が運航したといいますが、当時の新聞からは定期的な運航の情報が得られず、不定期ですぐに休航となったようです。

この後、定期航空路復活を折衝するも見通しはなく、7月には逓信省に献納されて政府直轄の飛行場となりました。長野市誌によりますと、1941(昭和16)年に陸軍に接収され、練習機の訓練に使われるようになります。そして1944(昭和19)年に松代町周辺の東条、豊栄、西条、清野などの村で松代大本営の建設が始まりますと、現場から北約9㌔に位置する一番近い飛行場として重視されることになり、拡張工事が行われます。

長野市誌や信濃毎日新聞2024年4月2日付朝刊の記事、「長野が空襲された」(長野空襲を語り継ぐ会)によりますと、1945(昭和20)年1月、千葉県八街飛行場滑走路を完成させた陸軍航空本部経理部第三特設作業隊200余人が長野入りし、隊長の菅沼親一建技注意の指揮で、大型機が着陸できるように滑走路を北方へ1㌔近く延長する工事に入ります。作業には朝鮮人300人余り、そして地元の勤労奉仕隊が毎日100人程度参加して、畑をつぶし、コンクリート未舗装ながら、天皇御座所の完成に合わせるように4月中旬までに完成させます。部隊は飛行機を隠す掩体壕も作った後、7月ごろには秘匿飛行場建設のため上水内郡長沼村(現・長野市)に移動します。

しかし、こうして拡張した長野飛行場も8月13日の長野空襲で攻撃を受け、駐機してあった練習機や戦闘機をほぼ失います。そして敗戦を迎えます。

◇

長野飛行場は一時占領軍に接収されます。が、1960(昭和35)年ごろから、農薬散布などのヘリコプターや小型機の運用が始まり、マスコミのヘリコプター離発着場にも使われました。一方で、周囲は次第に市街化が進み、長野市も飛行場の一角を市営住宅に活用するように。こうした人口増加に伴う過大規模校解消のため、飛行場を中心に犀陵中学校を建設する計画を立てたことから、1990年、閉鎖されました。

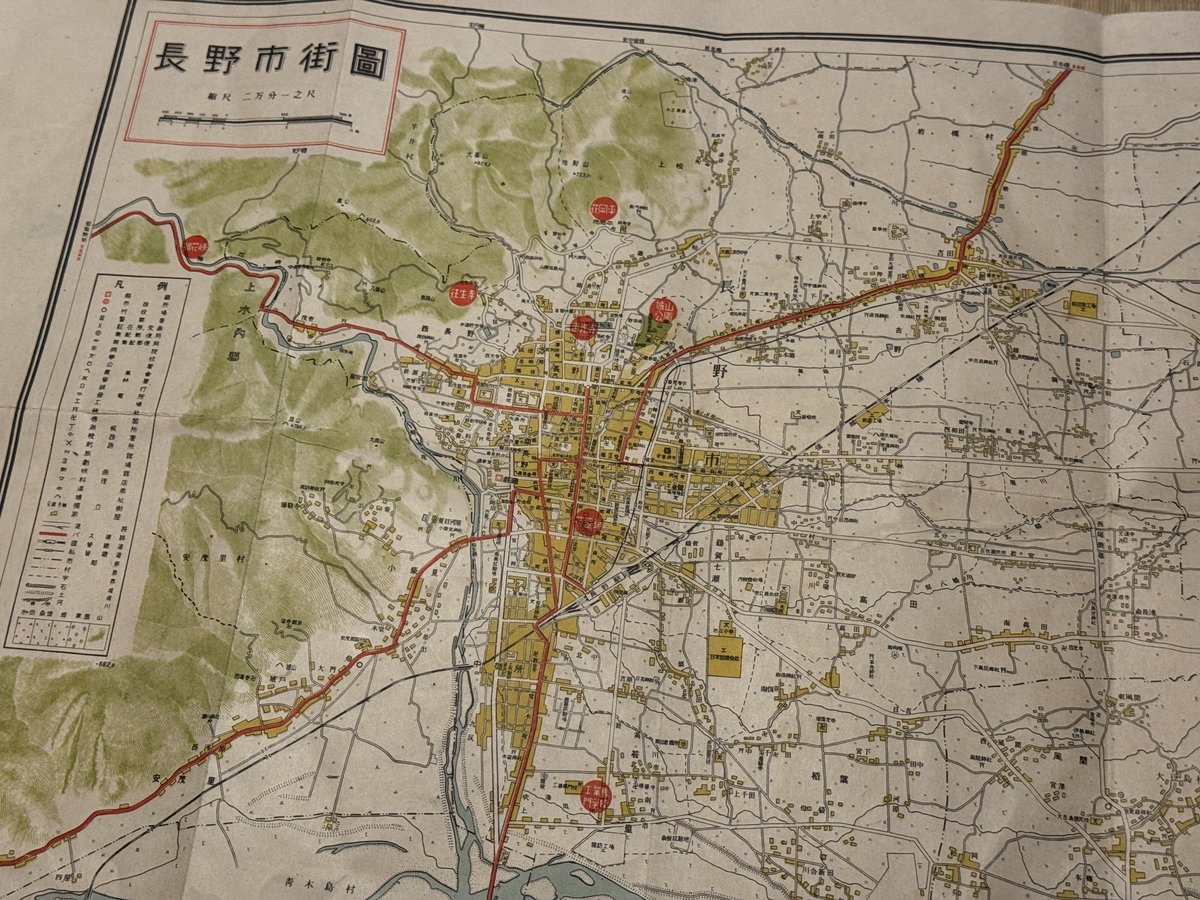

敗戦から間もない1947年発行の長野市街図には、返還された拡張部分を除いた飛行場が描かれています。これと、2014年昭和文社発行の地図で飛行場付近を比較してみました。

見比べますと、飛行場の輪郭に沿うように道路ができていて、滑走路の北端にあった飛行機の旋回場所が「川合団地」の周回道路になっているのが分かります。犀陵中学校の北西側の直線は、滑走路に沿っているようです。また、当時の北側の道路は飛行場入り口から延長され、現在も幹線として活躍しているようです。一方、かつての農地は、ほぼ市街地となっているのが分かります。現地には長野飛行場の記念碑が残っています。

ゴルフの練習場があり、子どもたちの学び舎があり、スーパーや製造業もあり…。多様化した産業の様子、生活の変化が新しい地図から感じられます。再び軍用飛行場などが必要となる時代は、こうした普通の街並み、人々の営みを一変させるでしょう。この生活を守っていけるよう、不断の努力が必要と思います。

いいなと思ったら応援しよう!