戦時下の有力プロパガンダ「国策紙芝居」についてー実演動画もどうぞ

紙芝居が大衆的な活気を見せたのは昭和初期、ちょうど世界恐慌の時代で、日銭を稼ぐ商売として多くの人が携わりました。黄金バットなど名作も登場し、子どもたちの貴重な娯楽ともなっています。1935(昭和10)年ごろの最盛期には、東京に数千人の紙芝居屋がいて、1日に100万人を超える子どもが紙芝居をみていたといわれます(「国策紙芝居から見る日本の戦争」より)。

一方、満州事変勃発後、政府は内務、陸軍、文部各省の後援で1932(昭和7)年9月に「日本教育画劇協会」を結成、紙芝居を軍事教育にも役立てようと画策します。そして1937(昭和12)年の日中戦争勃発を受け、翌年、はっきりと国策宣伝、戦意高揚など軍や政府の意図を伝えるための組織「日本教育紙芝居協会」が設立されます。この段階で「街頭紙芝居」という子どもの娯楽が「国策紙芝居」というプロパガンダの道具に転換しました。そのような性質から戦後、焼却されるなどして全貌は不明となっていますが、神奈川大学を中心とした研究によって、1000点余りの作品があったことが確認されています。

不況のため、街頭紙芝居で日銭を稼いでいた紙芝居屋が、より収入を得られる安定した軍需産業などに就職する一方、政府が提供する国策紙芝居は地方の団体などが講演の形で行ったほか、お寺での講話にも使われていたとみられます。工場での娯楽や安全教育にも役立てられました。

また、大政翼賛会結成後に全国に整えられた隣組でも盛んに使われることになり、特に顔見知りの人がひざ詰めで語る国策紙芝居の説得力、浸透具合は、ラジオや新聞にも負けない強さがあったでしょう。

◇

信州戦争資料センターでは、こうした当時の世相や政治の思惑などが詰まった国策紙芝居をこつこつ集め続け、現在では戦後の数点も含めて上映可能な紙芝居100組を収蔵しています。内容は多岐にわたり勇ましい戦闘もの、

増産や防空に関する知識を広めるもの、変わったところでは、松枯れ対策をストーリーとしたものもあります。

収蔵作品は、最近の展示会では毎回2作品程度をテーマにそって選んで展示させていただいております。また、お声がけをいただいて出張上演をしたこともございます。その際には、紙芝居単独ではなく、その時代の理解を助ける資料も合わせて紹介させていただき、好評を得ております。

また、よくできた戦時紙芝居となると、過去のこととは理解していても、つい引き込まれてしまう感覚となり、戦時のプロパガンダのすごさを実感することにもつながっています。そこで、雰囲気を味わってもらいたいと、ユーチューブに2つの作品を上げてありますので、下記のリンク先からご覧ください。せっかく集めた紙芝居で、しかも当方にしか所蔵されていないものもあり、今後も生かしていくよう、工夫を重ねたいと思っています。

◇

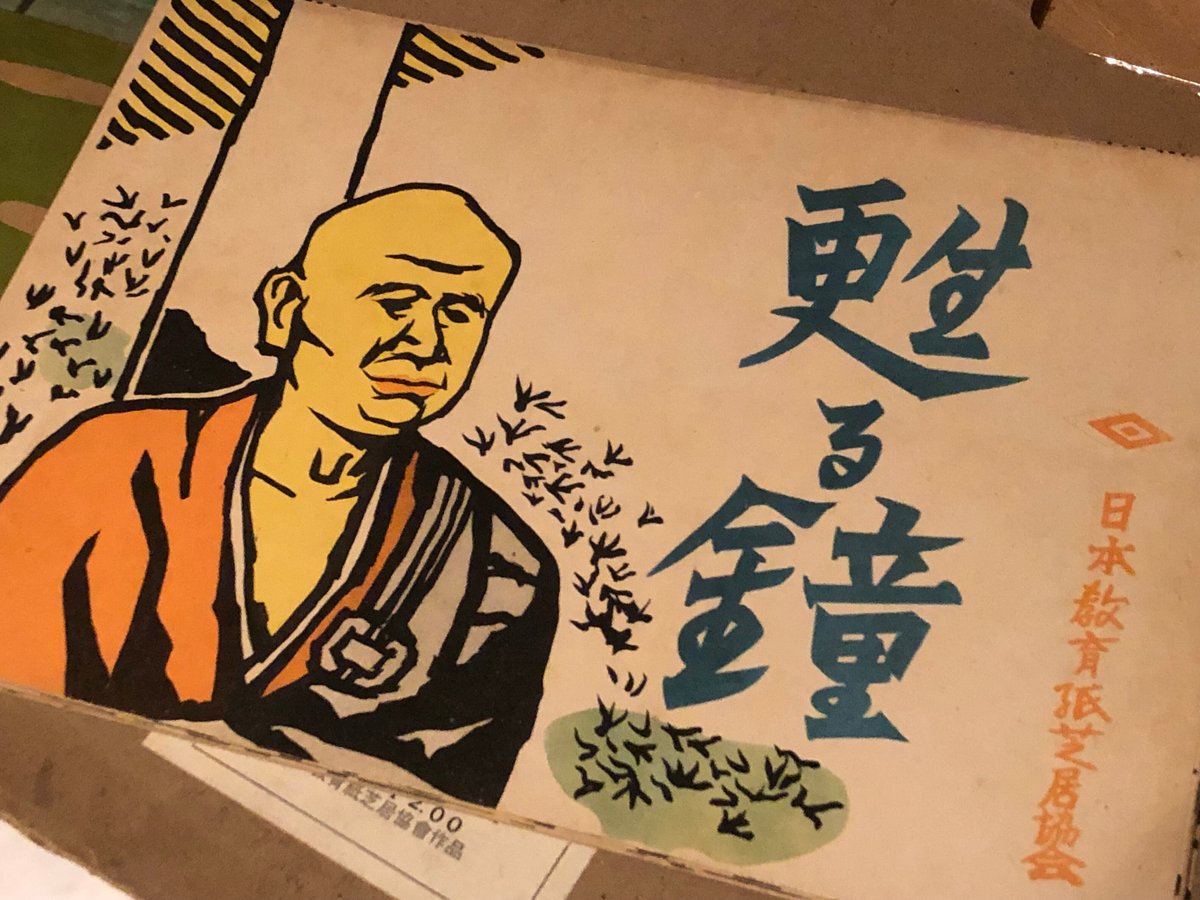

「蘇る鐘」は、1941(昭和16)年12月20日発行。脚本・大庭鉄太郎、絵画・西正世志、日本教育紙芝居協会製作です。まだ太平洋戦争前の1941年9月1日、日中戦争下で国家総動員法に基づく金属類回収令が施行されました。日中戦争開始から2年目の1938(昭和13)年には、既に政府が兵器生産のための金属回収を呼び掛けていましたが、あくまで任意でした。

しかし、際限ない日中戦争の泥沼化と、それに伴う米国との関係悪化で屑鉄輸入が規制されるなど需給関係が一層ひっ迫し、法律で強制的に回収に乗り出したのです。

この紙芝居は、金属類回収令施行を受け、国民に広くその趣旨を浸透させる狙いで作られたものと考えられます。実際、長野県からも多くの釣鐘が供出されました。長野市に近い信濃町には、帰ってこなかった釣鐘の代わりに石をぶら下げ、戦時中の行為を今に伝えている寺「称名寺」もあります。

当時の人がどんな思いで供出したのか、知る由もありません。ただ、「御国のため」の一言で、それまで大切にしてきたことが消えてしまう、そんな戦争の時代の雰囲気を感じていただければ幸いです。

個人的には、人々の鐘への思いを時計の合理性と引き比べる場面が、個人の幸せを押しつぶしていく戦争のにおいを感じさせてくれました。

ユーチューブにアップした実演は、こちらからどうぞ。

◇

こちらの紙芝居は、太平洋戦争中にあったアッツ島をめぐる日米の戦闘を題材にしています。「玉砕」というのは日本軍にしかない言葉です。降伏することなく、最後の1兵まで死ぬまで戦って部隊が消滅するさまを、玉が砕けるという言葉で表しています。

太平洋戦争中、島に点々と配置された日本軍の部隊は、主に孤島で援軍もなく戦って、多くの兵士が、時には住民も巻き込んで全滅します。アッツ島の戦いは、太平洋戦争で繰り返された「玉砕」の最初の事例で、1943(昭和18)年5月29日、山崎部隊長ら最後の守備兵が米軍に突撃して戦死。計二千数百人の兵士が亡くなりました。長野県出身の兵士も何人も戦死しています。最後の一人まで戦ったところで、戦闘の勝敗が覆るわけではない。それでも、捕虜となることを恥として許さない日本軍の教え「戦陣訓」が、合理的な考えを縛り、玉砕を強要していくことになるのです。

その教えを守り、最後まで戦った兵士の胸中はどのような思いだったのでしょうか。戦争の指導者は、戦闘結果を「玉砕」という言葉で覆い、戦死者を「軍神」と祀り上げ、敗北の本質を隠します。一人ひとりの兵士が文字通り命がけで戦ったことと、戦闘を強要した戦争指導者の立場は明確に区別し、兵士に敬意を示す一方、戦争指導者の責任は厳しく追及されねばならないと考えます。

なお、この紙芝居の主人公でもある、アッツ島で戦死した山崎保代部隊長は、長野県とも縁があります。1936(昭和11)年8月から1939年3月まで、松本市にあった歩兵第50連隊の隊付将校として在籍し、特に50連隊が中国に出征した後の1937(昭和12)年10月からは留守部隊長を務めています。

この紙芝居はアッツ玉砕から半年後の1943年11月30日発行です。脚本・北島英作、絵画・西正世志、日本教育紙芝居協会製作。陸軍省報道部推薦、情報局委嘱作品とあり、戦意を奮い立たせる素材にと、国が力を入れていた様子がうかがえます。実演はこちらからどうぞ。

◇

実演上で感じたのは、当時の言い回しが言葉では伝わりにくいこと。そしてすみません!「じょうぶん」とよむところを「じょうもん」と間違えてしまいました。「上聞(じょうぶん)」とは、天皇陛下に伝わるという意味であり、当時の軍人にとって非常に名誉なことだったのです。

いいなと思ったら応援しよう!