展示会をすることで出合えたとしか思えない貴重な歴史の証人ー国を挙げて国民学校から飛行兵育成の現物証拠

展示会を計画するのは半年以上前からですが、だいたいの方向性が固まり、手持の収蔵資料で不足する分は、オークションや古書店を地道にあたって探すことになります。今回は、そんな過程で出合えた「模型航空機教育教程工作図」です。

日中戦争が短期では終わらない見通しとなり、飛行機による戦いもこれから重要になるとの方向性から、中等学校では滑空機訓練が奨励されます。一方、尋常小学校(1941年から国民学校)での模型教育の研究が1939(昭和14)年から始まり、1941年、文部省が国民学校初等科1年から高等科2年までの学年に合わせた工作図と指導要領が決まり、玩具業界も活況を定したということです。

子どもの動員を題材にした今回の展示会では、ぜひこの工作図を展示したいと考えました。国家が小学1年生から一貫した飛行士育成のシステムを導入させた歴史など知りませんでしたし、教育の軍事利用として記録に値すると考えたからです。しかし、手持は市販の工作図しかありませんでした。

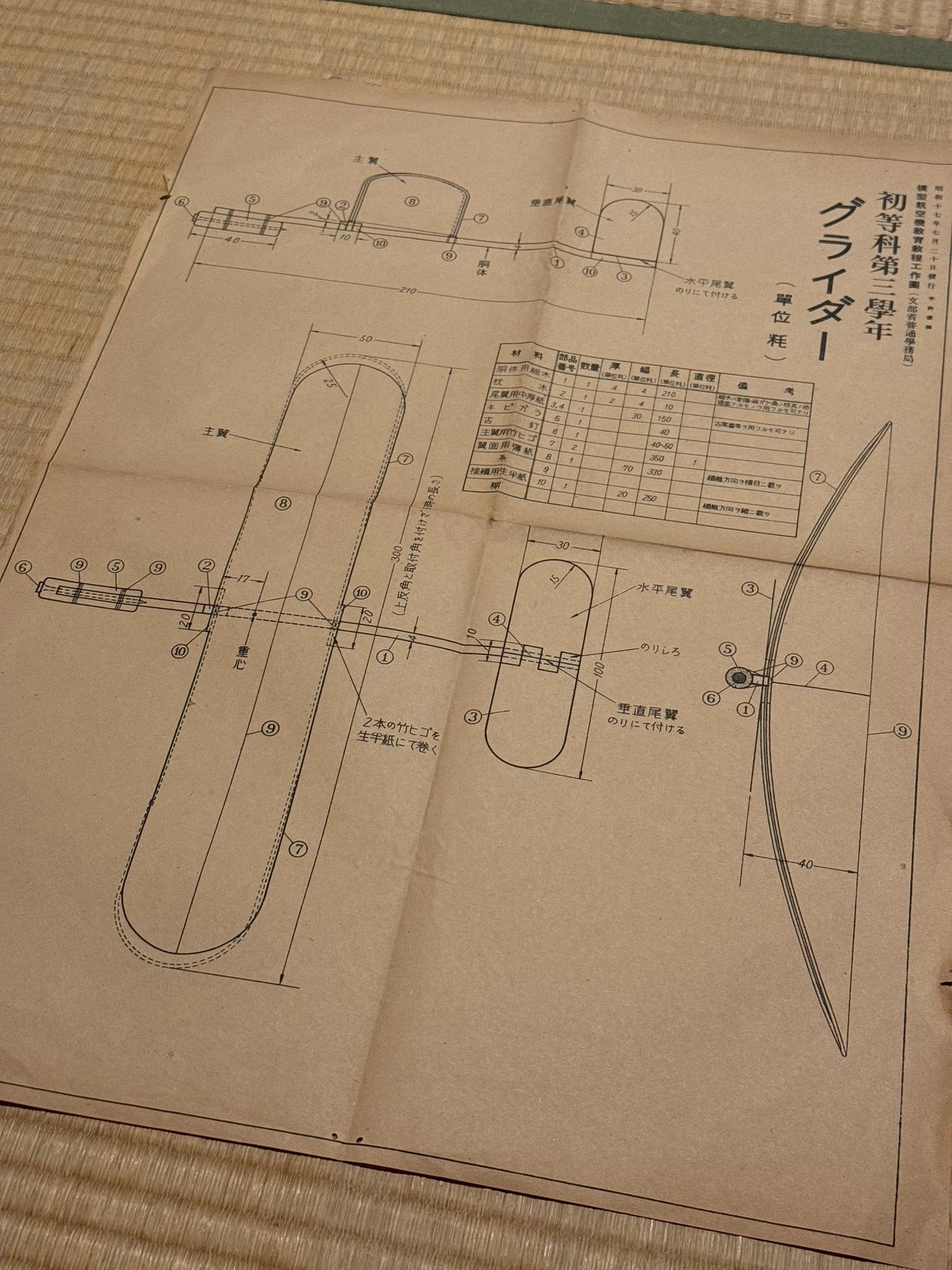

そんなおり、5枚の工作図がまとめてオークションに出品されました。これぞ助けとばかりに落札し、会場では展示パネルのサイズから1枚だけ、初等科第3学年「グライダー」を展示しました。

ここで、残りを紹介させていただきます。こちら初等科4年(前期)「滑空機」です。また、初等科4年は後期でゴム動力のプロペラを装備した「飛行機」を作ります。

初等科6年は「滑空機」。主翼に本物同様の形状を取り入れています。

高等科1年「飛行機」はプロペラの形状など、初等科のものとは違い緻密につくるもので、次第に航空力学を学ぶ様子が見て取れます。

ただ、いずれの工作図も「昭和17年7月20日発行」となっています。工作教程は1941年度から取り入れたのですが、図面は間に合ったのでしょうか。

◇

たかが模型飛行機、ではありますが、その延長戦上に少年飛行兵への志願が用意されているのです。戦争はあらゆるものを巻き込んでいく、その証拠がこれら工作図といっても過言ではないでしょう。戦争の足音を早く聞き分ける力を過去から学ぶのが、戦争を回避する未来につながると信じています。

いいなと思ったら応援しよう!