戦費の確保は債券でー国債、貯蓄債券、報国債券、ついでに国債貯金も。インフレ抑制も兼ねて

ひとたび戦争が始まると、もちろん国家の当初予算に通常の装備や維持、新装備の予算はあっても、新たに始めた戦争のための予算「戦費」は入っていません。例えば満州事変の際には、開戦当初は予備費をあて、後に特別会計を設けて、事変関係の費用を通常予算とは別に運用することとなります。

さて、特別会計を設けても、それをまかなう国家予算の予備費があるわけではありませんから、一部は一般会計から繰り入れても基本的に「国債」、つまり10年以上の長期間の後に利子をつけて元金を返す借金で賄うことになります。日露戦争の際には外国に日本の国債を買ってもらう「外債」も使って戦費を調達しています。

1937(昭和12)年7月に始まった支那事変=日中戦争は、中国軍との全面的な戦争でした。そして、満州事変と後の満州国建国で国際連盟を脱退していた日本としては、外債を発行するわけにもいきません。そこで、国内で大量の国債を発行することとなります。

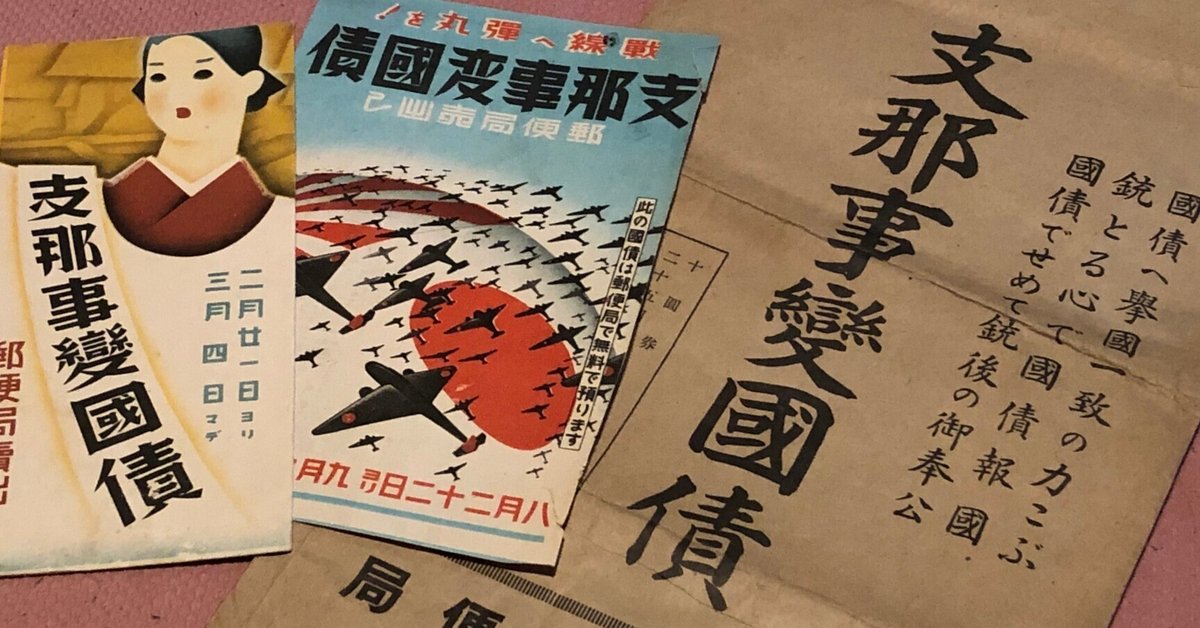

日中戦争時の国債販売は、豊富なチラシやポスターによる宣伝、郵便局による顧客へのDMなども使って販売に務めています。

また、政府は日中戦争が本格化してきた1937(昭和12)年9月、民間資金の軍需への調達を円滑にする目的で「臨時資金調整法」を公布します。

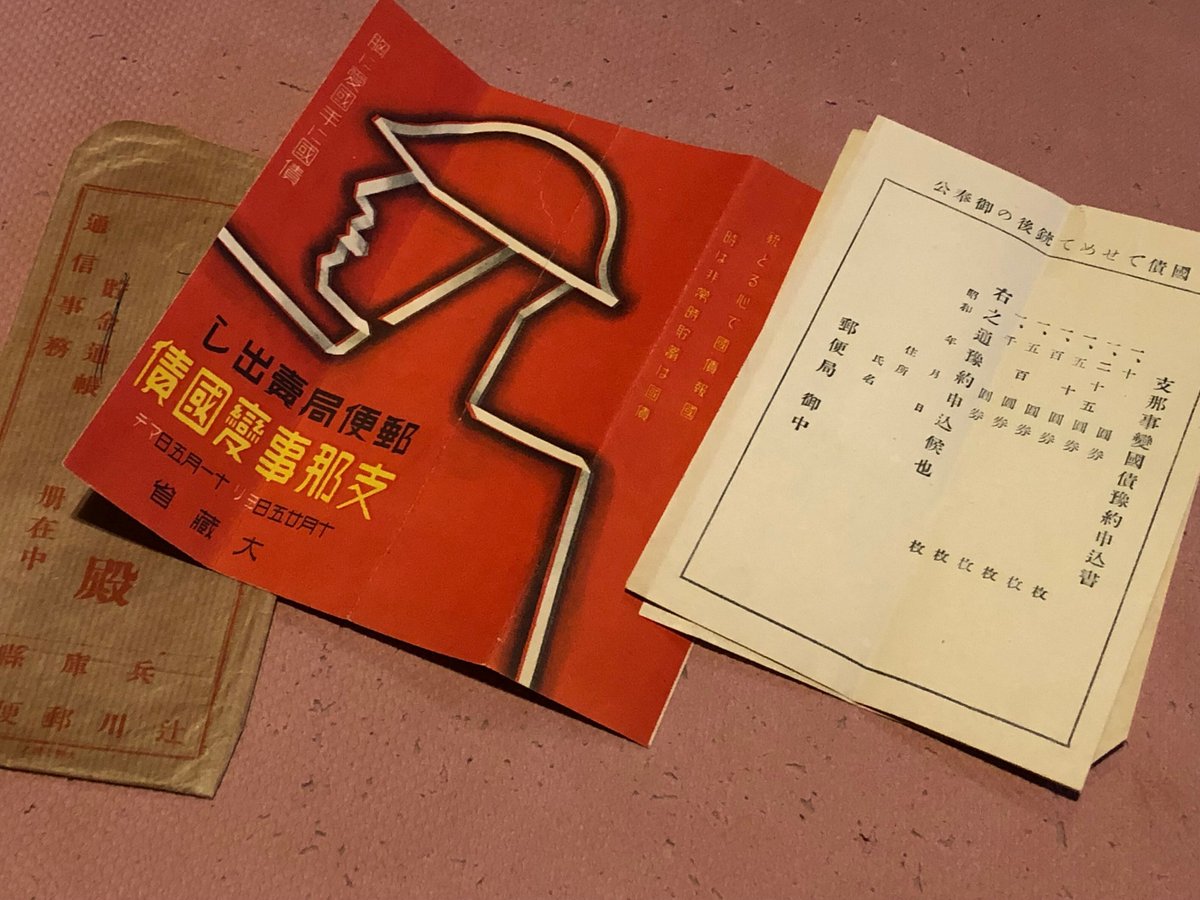

この法律で庶民と特に関係するのは同年12月から発売された「割増金附貯蓄債券」(太平洋戦争後は「割増金附戦時貯蓄債券」)と、1940(昭和15)年5月から発売された「割増金附報国債券」(太平洋戦争後は「割増金附戦時報国債券」)です。いずれも、この法律を発行の根拠としています。

償還は変動制で、いずれも半年から3か月ほどの据置後、一年に2回ある償還抽選に当たると償還してもらうことができ、外れ続けても貯蓄債券は20年ほど後、報国債券は10年ほど後に償還されました。そして、貯蓄債券は利息が付く代わりに、報国債券は無利子とされ、いずれも割増金抽選に当たると、額面に応じた割増金をもらえるというものでした。富くじ禁止令がある中、射幸心を誘って売り込み、売り切れる郵便局が続出したと当時の新聞には掲載されています。売上などは、すべて大蔵省に入りました。

いずれも事変から太平洋戦争となって「戦時」を名乗り、発行枚数の増加に伴って証券を郵便局で保管するシステムが整備されます。これは空襲対策にもなりました。

◇

国債も、太平洋戦争に入ると戦時国債となりました。しかし、既に中国との戦争も長引く中、さらに経済力のある米英との戦争ですので、チラシがソフトな呼び掛けではなくなったほか、1940(昭和15)年末の大政翼賛会の発足で整備された隣組を使った割当式が導入され、同調圧力の中で消化されていきます。そして国債を発行しすぎて生まれた国債貯金も、やはり隣組でまとめて入るなどし、お金のある人からもない人からも絞り出すようになっていくのです。

こうして国債や債券を庶民にも買わせるのは、資金調達と同時に、現金回収の狙いがありました。軍需産業を中心に国債で膨らんだ現金が市中に流れ出て物の消費などにつながると、物資不足下、激しいインフレを引き起こすのが確実なことでもあり、使われる前に回収することで何とか抑えようとしたのでした。

いいなと思ったら応援しよう!