戦時の怖さは前線で行われることだけでなく、後押しする感覚の麻痺こそ真の怖さではないでしょうか。

1937(昭和12)年7月の日中戦争開戦間もない同年11月13日の信濃毎日新聞は、戦地から家族に届いた手紙の内容を紹介する記事に「首斬り免許皆伝 流石名刀も鋸の歯」「敵七名の首をチョン切る 椎名曹長の武勇伝」との見出しをつけます。

記事を読むと、下伊那郡から出征中の松本歩兵第50連隊の曹長から妻の実家に手紙が届いて、それを記者が「明朗豪快な戦地通信」と紹介。以下は手紙の内容で、10月30日に書いたものだが、戦友の死はあったものの、自分はかすり傷一つないと。そして「敵兵及び密偵の首を斬ること七名大分上手になりました。この分では戦争の終わる頃には『首斬り免許皆伝』となりそうです。伝家の名刀も遂に今は鋸の歯の如くなりました」と伝え、さらにふろには入っていないがしらみがわかないなどと、近況を締めくくっています。

松本歩兵第50連隊は、当時中国で戦闘を続けていました。書いた本人は敵だから倒すのは当たり前という意識で書いているのは仕方がないことです。ただ、ここで中の人が気にするのは、「首斬り免許皆伝」といった言葉を普通に見出しのトップに持ってきていることです。さらに「明朗豪快な戦地通信」と書くに至っては、命の取り合いという凄惨な戦争ではなく、芝居の活劇でも紹介しているような気分にさせられます。

戦争をこのような見出し、記事で伝えられる読者は、どう感じるでしょうか。それこそ「もっとやれやれ、痛快だ」というような、どこか他人事のように戦争を感じ、面白がることでしょう。また、当時の中国に対する蔑視観もあいまって、このような記事を求めていることを、新聞社も感じていたのかもしれません。そうした相乗効果が、戦争をどしどし後押しする意識を広めていったのではないでしょうか。

◇

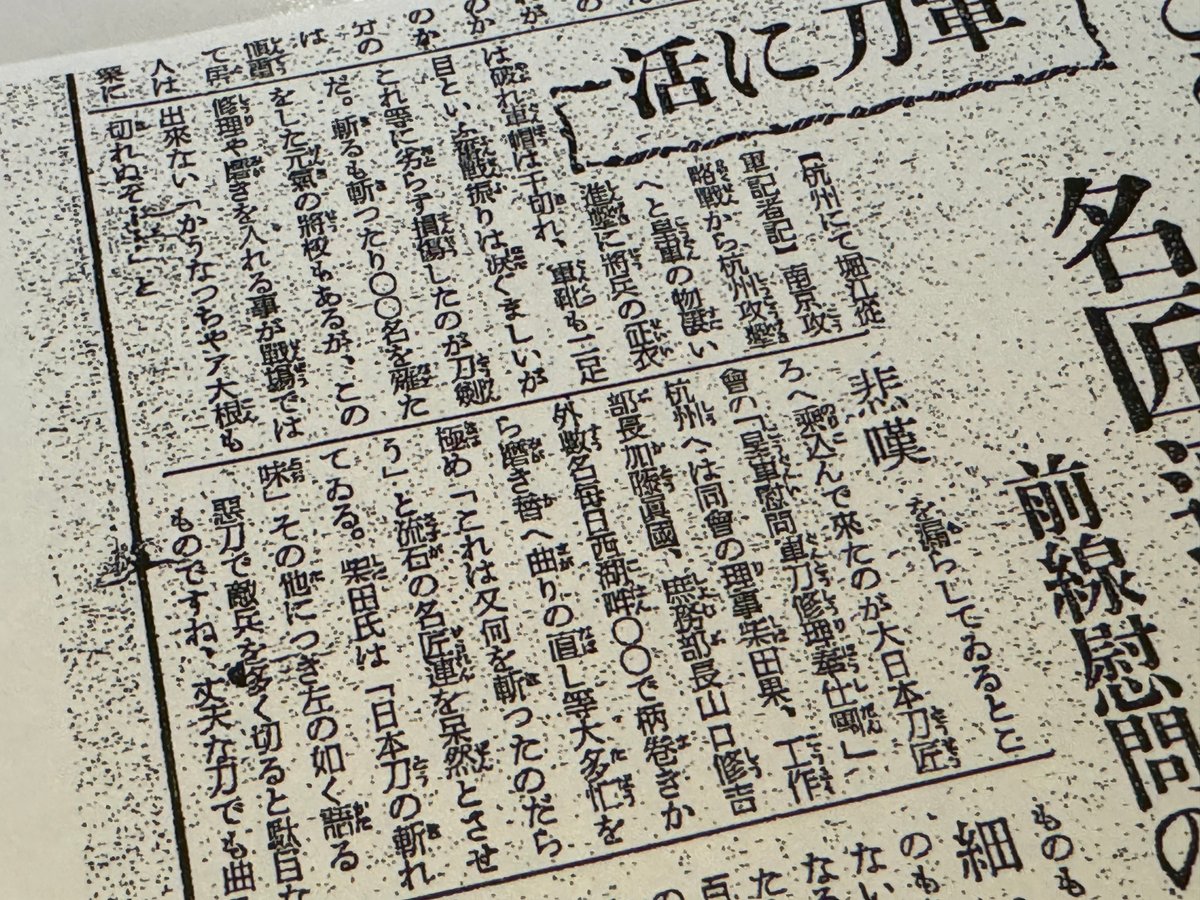

日本刀絡みで、もう一つの信濃毎日新聞社の記事を紹介します。これは南

京攻略後の1938(昭和13)年2月8日付朝刊の記事で、歩兵第50連隊に軍刀修理奉仕団が来たという、従軍記者の堀江特派員から送られてきたものです。

軍服もぼろぼろになり軍靴も2足目という中、「これ等に劣らず損傷したのが刀剣だ。斬るも斬ったり〇〇名を薙ぎ倒した元気の将校もあるが、この修理や磨きを入れることが戦場ではできない。『こうなっちゃア大根も切れぬぞ……』と悲嘆を漏らしているところへ乗り込んできたのが大日本刀匠会の『皇軍慰問軍刀修理奉仕団』(略)」で、柄巻き、磨き替え、曲がりの直しなどをしつつ「これはまた何を斬ったのだろう」とびっくりさせるなどしているという。

さらに記事は続けて、血の付いた刀が200、そのうち曲がったものが3分の2あり、さやへ収まらない物もあったと。そして最後は「我々は戦地へ来て見て非常に研究ができてうれしい」と締めくくっています。

これらの刀が斬ったのは、人間なのです。でも、そんなことはおくびにも出しません。そして「研究ができてうれしい」と。戦争だから相手を斬るのが当たり前、殺すのが当たり前…。この前線の感覚が、刀工らにもしみついているようです。そして繰り返しになりますが、これを読む読者もまた、同じ気分にさせられていくでしょう。

◇

戦時下の本当の怖さは、こうした戦場の凄惨さに心が麻痺してしまうこと。そして、そのような兵隊こそが優秀な兵隊であるとされること。それを後押しできる人たちが立派だとされ、それを誉とすること。切ないことです。こういう意識が浸透しては、戦争をやめようという世論も意識も生まれないことでしょう。戦争は一度始まったら止まらない理由の一つには、命を取り合うことに対する感覚の麻痺もあるのではないでしょうか。戦時下、冷静さを保たせないのが為政者の狙いであり、逆にそれがやめたくてもやめられなくさせてしまう自暴自爆につながるのですが。

そういう意味からも、たとえ八月だけでもマスコミが戦争について考えることは大切なのではないか、と思うのです。被害者意識でも構わない。戦争は避けねばならぬと繰り返し思い起こさねば、また威勢の良い言葉に踊らされてしまうと思うのです。

いいなと思ったら応援しよう!