「子どもたちの学びの場」を改めて考える 【山内佑輔の[余白]をつくる#3】

これからの時代に必要なクリエイティビティとは?

「余白」をキーワードに、これからの時代に必要なクリエイティビティを読者の皆さんと共に考える、新渡戸文化学園の山内佑輔さんによる連載第3弾です。

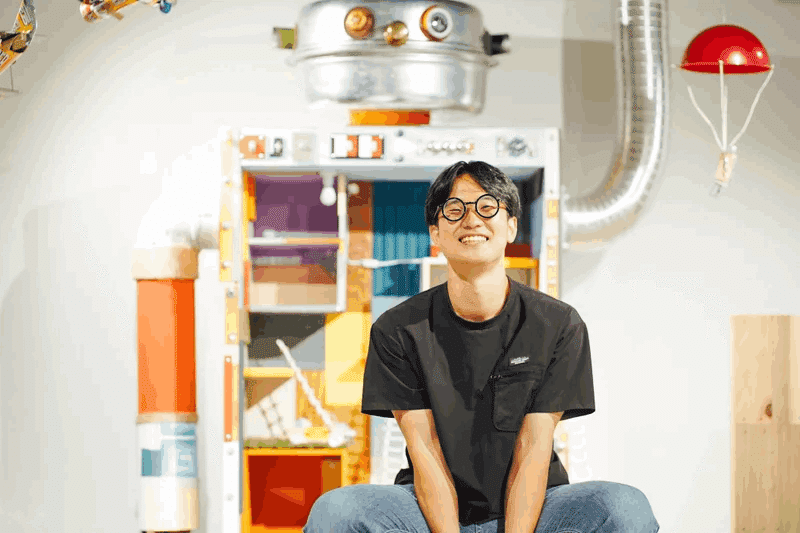

山内 佑輔(やまうち ゆうすけ)

新渡戸文化小学校 プロジェクトデザイナー/VIVISTOP NITOBEチーフクルー/SOZO.Ed副代表/Microsoft Innovative Educator Expert

実社会と学びを繋ぐ授業をデザイン。ワークショップの手法をもちいて、子供たちのクリエイティビティを育む環境をつくりだす。

学校内では様々なアーティストや専門家、企業と連携した授業を実践。2020年4月から新渡戸文化学園へ移り、VIVITA株式会社と連携しVIVISTOP NITOBEを開設。「教室や教科、学年などの枠をなくし、教師も生徒も共につくり、共に学ぶ」を掲げ、新しい学びのあり方を模索したり、放課後の子どもたちの活動を拡張中。

学校外ではTechnology×Creative×Artをキーワードに各地でワークショップやイベントを展開。キッズワークショップアワード優秀賞を受賞。出張図工室プロジェクト「山と水の図工室」の活動では東京新聞教育賞を受賞。その他にも、地域と連動した創造型プロジェクトに複数携わる。二児の父。

写真(上)のイベントの様子を動画でご覧いただけます(約3分)。

この映像は2019年12月に開催したデザインセッション多摩(Dest デスト)にて、僕が担当させてもらった「しろ、とうめい、ひかりのあそびば」という企画の様子です。(映像・編集 「地域と映像」佐藤洋輔さん)

この連載を通じて「余白」を考えたときに、まっさきに浮かんだ「余白」の実践はこの企画でした。

「しろ、とうめい、ひかりのあそびば」では紙コップとプチプチタングル®︎を材料として置いておき、定期的に暗くする中でLEDライトで照らしたり、プロジェクターに投影したViscuitの映像(制作は別室で実施)を写す仕掛けを用意しました。

「あそびば」のタイトル通り、ここは決まったつくり方も、想定されるゴールもありません。上記の道具と材料、そしてこの会場と開催時間の範囲内で展開する企画です。

内容を考える上で大切にしたのはイベント全体のテーマ「子どもとデザインとまなび」でした。

2019年のテーマは、「子どもとデザインとまなび」。教育熱心な地域として知られる多摩エリア。子育てしやすい郊外住宅地として発展してきました。この地域には、学校教育、社会教育をはじめ、民間の塾や教室などさまざまな学びの場があります。社会が大きく変わっていく中で、子どもたちの学びの場をどうしていくのか。知識を覚える教育から、自分で考える力をつける教育へ。正解を求める教育から、自分なりの答えを探す教育へ。保護者や教育者だけでなく、地域のおとなもいっしょになって、子どもたちの学びの場をつくっていく。そんな取り組みがはじまっています。そのとき、デザインの力は、どう生かせるのか。さまざまな立場の人と、前向きに話し合い、考える機会になれば幸いです。

このテーマを受けて、「子どもたちの学びの場」を改めて考えたいと思いました。

当初依頼を受けたのはワークショップ設計でしたが、“自分なりの答えを探す教育” “おとなもいっしょになって、子どもたちの学びの場をつくっていく”というキーワードから、これまで自分が設計していたワークショップとは違うものを目指したいという思いがありました。

当時は「余白」という言葉を意識していなかったのですが、今までと違うもの=「余白への意識」だったのだと、今振り返るとそう思います。

ワークショップを設計する際には、ファシリテーターが存在します。ファシリテーターは設計に基づき、参加者の主体的な活動を促し、取り組ませて、目的を達成させます。ところが、この企画は「あそびば」ですので、ファシリテーターは不在です(Viscuitのワークのみ、ファシリテーションをしました)。

僕が取り組ませるのではなく、参加者自身が自分の判断で、取り組んでいるのです。

この企画では、年齢を超えて、大人も子どもも共につくり、あそぶ空間が生まれました。もちろん、僕も一緒につくっていました。サポートしてくれた大学生も一緒につくっていました。

ファシリテーターや先生がいなくても、自然と余白の世界への冒険がはじまったのです。そもそも「あそび」とはそういうものなのかもしれません。

この企画で印象的だったのが、大人たちの姿でした。

このイベントで大人は見学者でも監督者でもありませんでした。子どもと同列の、いち参加者になったのです。親が大人たちが、思い切り楽しむことで、子どもたちも思い切りためすことができる。そもそも正解のない企画なので、教える・教わるという関係もないようです。

ぜひもう一度、冒頭の動画をご覧ください。そんな大人と子どもの様子をたくさん見ることができます。

今僕が仕事にしているVIVISTOP NITOBEでも、コンセプトを次のように設定しました。

VIVISTOP NITOBEでは、教室や教科、学年など、これまでの学校の仕組みを越え、先生も生徒児童も、共につくり、共に学びます。

学校は学びの宝庫です。

授業も、休み時間も、放課後も。

VIVISTOP NITOBEでは、日常で生まれる「問い」や「興味」をさらに深めます。

もっと知りたい もっとやってみたい もっとつくりたい

アートやサイエンス、テクノロジーなどを活用し多様な価値観を持つ人たちと共創しながら、自分たちなりの思いを実現させる活動をつくります。

放課後の時間には、木工で椅子や机をつくる小学4年生や、真空成型器で型をとったところにロウを流し込んでキャンドルをつくる小学3年生。コピックをつかって缶バッチづくりに夢中になったり、コマドリアニメをつくってみたり、大人を驚かせるロボットをつくってみたり・・・

そのどれもが、僕が提示したものではありません。子どもたちは自分たちでやりたい!を見つけて動き出しています。VIVISTOPが動き出してから3ヶ月。友達に勧める小学3年生同士の会話が聞こえてきました。

「VIVISTOPはつくりたいものをつくることができるんだ!最高でしょ!」

「でも自分で決めないといけないから大変なこともあるよね。」

「でも、それがいいよねー!」

とてもうれしく、たくましささえ感じます。

ここで、疑問が浮かびました。

誰もがこんな風に、余白の世界を冒険できるのでしょうか。

誰もが未知なものに対してワクワクしてくれるのでしょうか。

必ずしもそういうわけにはいかなさそうです。

VIVISTOPに初めてここにやってくる子は「何をすればいんですか?」と尋ねることも少なくありません。思い返してみると、前任校の図工の時間でも、4月の授業ではこんな質問もありました。

「これは使っていいですか?」

「次は何をすればいいですか?」

「これをどうすればいいですか?」

授業でも、VIVISTOPでも、「それは自分で決めるんだよ。」「自分で見つけるんだよ。」と繰り返し伝えていきます。僕が伴走者になることもありますが、自分で考えて試している子どもたちが増えてくれば、その質問は全くなくなります。相談も友達にしてくれるようになります。子どもたちが僕のところに来るのは、自慢したいときくらいです。

#1でも触れましたが、前任校では6年生と学校の敷地内にあった森を再生させるプロジェクト型の授業を実施することもできました。

さくらの森再生プロジェクト(山内佑輔 noteより)

前任校では4年生から6年生までの3年間の図画工作の授業を担当していました。最初は「何をつくればいいですか?」と尋ねてきたような子も、最後には自分たちの力で森を切り開けるくらい、自分たちで考え、試し、つくることができる。これは3年間の積み重ねがあってこそだと思います。

余白の世界を冒険できる。未知なものに対してワクワクできる。まず、やってみることができる。こんな姿勢を授業を通じて身につけてくることができたと言えるのかもしれません。次回はこれまでの授業実践を、振り返っていきたいと思います。