余白の授業をつくるための共通理念【山内佑輔の[余白]をつくる#2】

これからの時代に必要なクリエイティビティとは?

「余白」をキーワードに、これからの時代に必要なクリエイティビティを読者の皆さんと共に考える、新渡戸文化学園の山内佑輔さんによる連載第2弾です。

山内 佑輔(やまうち ゆうすけ)

新渡戸文化小学校 プロジェクトデザイナー/VIVISTOP NITOBEチーフクルー/SOZO.Ed副代表/Microsoft Innovative Educator Expert

実社会と学びを繋ぐ授業をデザイン。ワークショップの手法をもちいて、子供たちのクリエイティビティを育む環境をつくりだす。

学校内では様々なアーティストや専門家、企業と連携した授業を実践。2020年4月から新渡戸文化学園へ移り、VIVITA株式会社と連携しVIVISTOP NITOBEを開設。「教室や教科、学年などの枠をなくし、教師も生徒も共につくり、共に学ぶ」を掲げ、新しい学びのあり方を模索したり、放課後の子どもたちの活動を拡張中。

学校外ではTechnology×Creative×Artをキーワードに各地でワークショップやイベントを展開。キッズワークショップアワード優秀賞を受賞。出張図工室プロジェクト「山と水の図工室」の活動では東京新聞教育賞を受賞。その他にも、地域と連動した創造型プロジェクトに複数携わる。二児の父。

余白の力

このポスター、覚えている方いませんか?

2015年冬、JR東日本の「行くぜ、東北。」キャンペーンのポスターです。僕はこのブランドキャンペーンが当時から好きです。今このポスターを改めてみても、とても惹かれるものがあります。自分自身の物語を想像しては、旅好きな心を擽られる気分です。

他のポスターも、そんな物語を描かせてくれるようなものばかり。それは余白の力もあるのかもしれません。

このポスターも余白たっぷりではありませんか?

授業やワークショップを、1枚の絵(ポスター)に例えるならば、僕はまさにこのポスターのような余白に溢れるような設計にしたいと思っています。

余白の授業をつくるための共通理念

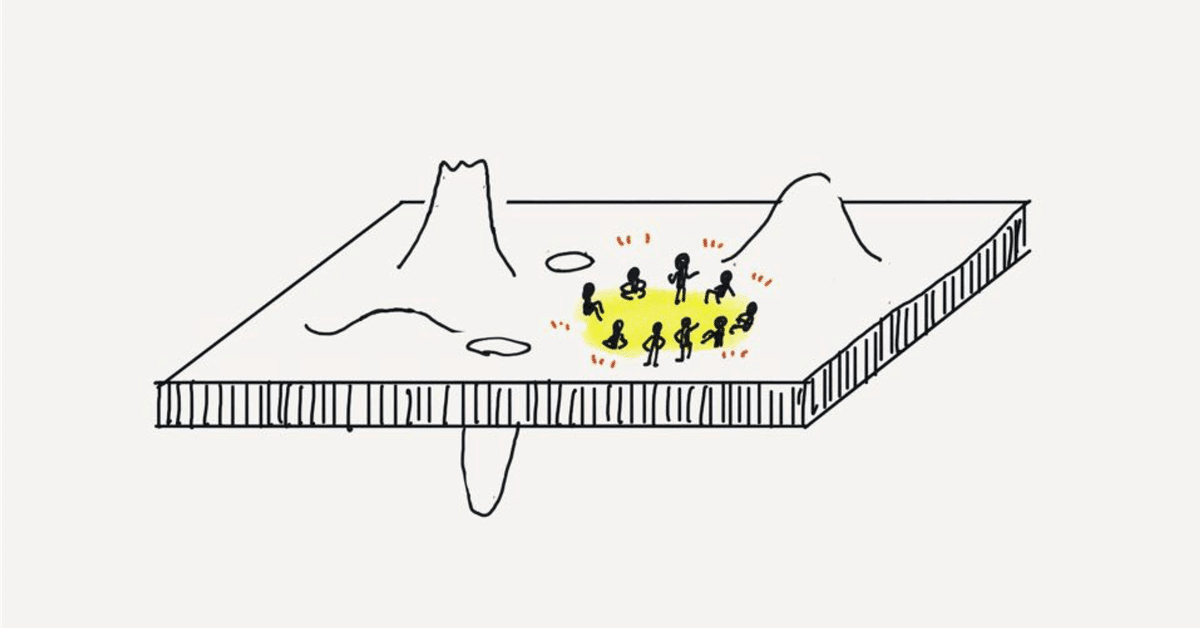

学校やイベントでは、下の絵のようなパターンが多いのではないでしょうか。

Aはゴールまでのシナリオが作られていて、右往左往しつつもゴールまでかっちり到達できるような設計。

Bは自由に動き回れてそうだけど、実は余白はそれほど多くはなくて、ある程度定められたゴールに到達できるような設計。

授業の場合には、学習のめあてや評価がセットになって設計しなければならないですし、ワークショップの場合には、集客のためのわかりやすさとして、ゴール(アウトプット)をしっかり見せないと難しいことも多いです。なので、必然的にこうしたイメージの設計になるのではないかと思っています。

でも、僕はもっともっと余白をつくりたいのです。極端に言えば、こんなイメージです。

目玉焼きのようなイメージではありますが、これを「余白の授業」と考えて、つくる手順を追ってみたいと思います。

「余白をつくる」というテーマをもって、これまで僕が授業やワークショップをどのように考えて設計してきたのかを棚卸してみると、共通した理念のようなものが見えてきました。

自分で発見してもらう

まず、授業であればどの学年か、どのクラスか、ワークショップであれば対象年齢や参加者層というように、誰とやるのか(人)が大切な要素です。そして、どこでやるのか(場所)、どれだけやるのか(時間)も大切です。そして、何を使うのか(道具・材料)も。

これらの決定の順序はその授業やワークショップ毎に異なりますし、僕が決めるケースもあれば、依頼を受けて決まっているケースもあります。

いずれのケースにしても、これらを統合していくと、イメージの広さが決まります。

続いて、その広さを潰さずに、余白をしっかり取れるように導入を決めていきます。

どんな問いを参加者に投げればいいのか、どの程度説明が必要なのかを考えます。同時に授業やワークショップの目的もここで設定します。

ここがいつも悩むポイントでありますし、一番力を入れるポイントです。

説明についてずっと大切にしているのは、図画工作科の授業づくりで学んだ「子どもたちが自分で発見できると想定されるものは説明しない。自分で発見してもらう。」ということです。

子どもたちを信じてみると、予想以上に自分たちで発見します。その方が子どもたちも嬉しいし、楽しいのです。

そのうち、大人の想像を超えた発見もしてくれます。そうして自分自身で得たものは、教わるよりも定着すると言われています。

そういう姿をたくさん見てくると、説明は本当に最小限でいいのだと分かりました。いかに説明不要な内容を設計するのかが肝のように思います。

前回紹介した10,000個の紙コップのワークは、「投げないでね、潰さないでね。走らないでね。」のお願いのみ。説明は不要です。

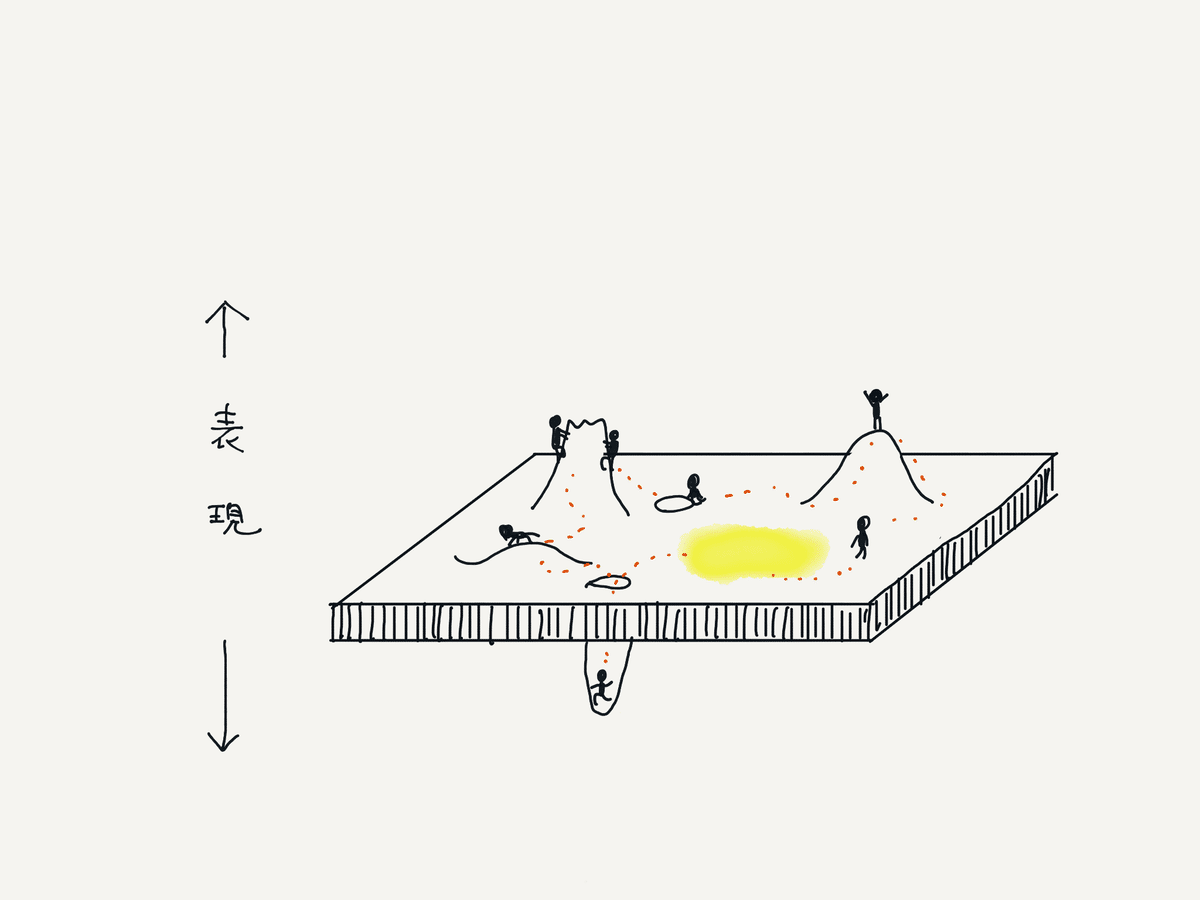

こうして設計した授業をスタートさせ導入を終えると、子どもたちは余白の世界へ旅立っていきます。このときに「余白の授業」のイメージを2次元から3次元に切り替えてみることにします。

キーワードは、冒険

平坦だった世界に、丘をつくり、山をつくり、穴を堀り・・・。

ある子はその山を登ったり、てっぺんに立って世界を見渡したり、穴にもぐったり、そんな世界をフラフラしている子もいるかもしれません。

決められたシナリオではなくて、自分だけの物語をつくっていくのです。僕が「行くぜ、東北。」のポスターをみた時のように。

キーワードを加えるなら「冒険」。

余白を冒険して、何かを発見するのです。

これが表現なのではないだろうか、クリエイティビティを育むことに繋がっていくのではないだろうかと思っています。

出発点に再集合するときもあります。

場合によっては、一斉に戻らずに、グループ単位だったり、個々でここに戻ってくることもあります。再集合のタイミングは活動途中でもあり得ます。

あらかじめ想定しいるケースも、それが必要と感じて呼びけるケースもあります。ここでどんなことをしていたのか、自分自身の物語を語ってもらったり、その結果できたものを見せてもらったり、自分たちに手で作り替えた世界を見渡したりします。

ゴールは辿りついた先の地点ではなくて、その時間の過ごし方、その経過そのものです。

この授業やワークショップ自体の目的を参加者に伝え、そのプロセスをきちんと成果として価値づけること、承認することが大切です。

ロールプレイングゲームに例えるのであれば、冒険してきたことで経験値が積まれているので、「ほら、レベルが上がっているよ!」と教えてあげるようなイメージです。

決して、上手に美しくつくる必要はないのです。これを何度も経験することで、安心して表現ができるようになる、チャレンジができるようになると考えています。

子どもと一緒に世界を冒険する

これは僕がよく出会いの授業として実施する新聞紙の造形遊びの一場面です。「1枚の新聞紙、どれだけながーくできる?」の問いかけからスタートします。

子どもたちは余白の世界を冒険し、あらゆることを自ら発見してくれます。子どもたちが冒険しているときに、僕は腕組みしてこの世界を見ているような管理監督者ではありません。子どもと一緒にこの世界を冒険している感覚です。

時には翼をつかって、全体を俯瞰することもありそうです。時には透明人間になって、フラフラしていることもありそうです。この余白の世界の冒険を、何よりも楽しんでいるのが僕なのかもしれません。

次回はこの概念をもって、僕の今までの授業やワークショップのケースに当てはめて考察してみたいと思います。

新渡戸文化小学校6年生と実施した新聞紙の授業の詳細は、VIVISTOP NITOBEのHPの授業コラムにて内容を公開していますので、よかったらご覧ください。