【多くの自治体で活用】大雨などの水害から市民の「いのち」と「くらし」を守りたい、自治体の皆さんの想いを形にした「IoT水位センサ」

こんにちは。積水樹脂グループ「note」編集部の土井です。

近年、肌感覚でも毎年のように全国で自然災害が頻発していると思いませんか?「線状降水帯」ということばも新しいと思っていたのにすっかり、よく聞く言葉になっている気がします。

今日は当社の河川、特に中小河川や用水路の氾濫の「防災・減災」に取り組む製品についてご紹介します。

1時間に80mm以上の大雨はこの20年間で約2倍

自然災害はいろいろありますが、中でも気象災害の多発・激甚化が課題となっていて、その主な原因は大雨の増加にあります。

1時間降水量80mm以上の年間発生回数はこの20年間で約2倍になっています。体感でも大雨が多くなったな、と思っていましたが、約2倍だなんて!

そして、台風・熱帯低気圧を除く、大雨の原因の6割以上は線状降水帯によるものと言われています(出典:日本気象学会)WTENK6-2_18124.pdf)

線状降水帯

断続的な積乱雲の発生によって激しい雨が長時間にわたり降り続く現象

実は河川の被害額の7割以上は都道府県や市町村が管理する河川

また、国土交通省の河川データブック2024によると、2022年の国直轄の一級河川の被害額は全体の4%、都道府県や市町村が管理する河川は7割以上を占めています。

実は都道府県や市町村などの自治体の管理する河川の被害が大きかったのです。

都市部を中心に社会課題になっている「内水氾濫」

また、近年、気象災害が多発・激甚化しており、従来にない大雨の増加によって都市部を中心に社会課題になっているのが、都市に降った雨が河川等に排水できずに発生する「内水氾濫」です。

大雨の浸水被害は河川が氾濫するというイメージが大きいかと思いますが、国土交通省によると、2012~2021年の過去10年間の全国の水害被害額の合計は約4兆円で、そのうち約3割が内水氾濫。またその中で全国の浸水棟数の合計は内水氾濫によるものが浸水棟数の6割にあたる約20万棟とのこと。

そんな中、一級河川などには水位計が設置されていますが、内水氾濫箇所となる中小河川や用水路などには諸課題により水位計の設置が進んでいません。

どういう点が課題なのでしょうか?

中小河川を管轄する自治体のみなさまの課題

色々伺ったところ、自治体のみなさまの課題は主に以下のようなものでした。

①監視したい場所が多く、災害時パトロールによる水位確認に多くのリソースを割いている

中小河川や用水路は、川が分かれていたりするものもあるので、大雨の際に氾濫しないかどうか、監視したい場所が多岐にわたり、各自治体では元々人員が限られている中で、予想がつきにくい大雨対応が課題になっていました。

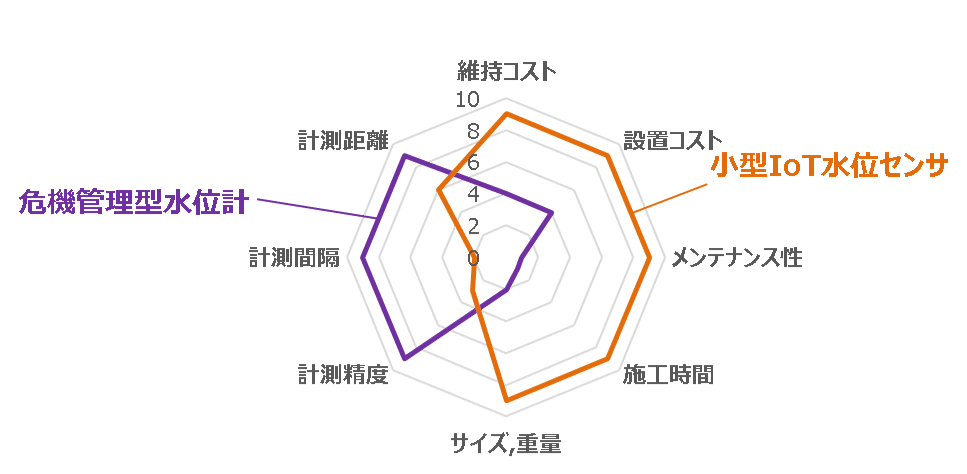

②監視したい場所に水位計を設置したいが、従来の水位計は価格面、重量やサイズ面で難しそう

大きな川に設置していることの多い「危機管理型水位計」は重さもあり、工事も大がかりなうえ、価格の問題もあり、監視したい場所が多岐にわたる自治体には設置のハードルが高い状況でした。

③限られた人数で臨機応変に対応したい

大雨が起きた際、氾濫しないかどうか水位の確認のために多くの場所をパトロールする必要があり、そのための人員が必要でした。また、大雨に限らず、災害は平日のお昼間に起こるとは限りません。早朝に夜中、休日など、限られた人数で、臨機応変に対応できる準備が必要でした。

そのため今後に向けて、DX活用・ICT活用による業務革新を進めたい、という思いを様々な自治体の方から伺っていました。

課題を解決したのは片手で持てる600gのIoT水位センサ

上記の課題を伺って、我々は検討しました。

中小河川は設置したい場所が多いため、従来の大きな河川につけているような水位計ほどの大きな(重い)ものでなく、同じ予算で数を多く設置できることで情報収集が安全に効率よく行えるものが作れないか?

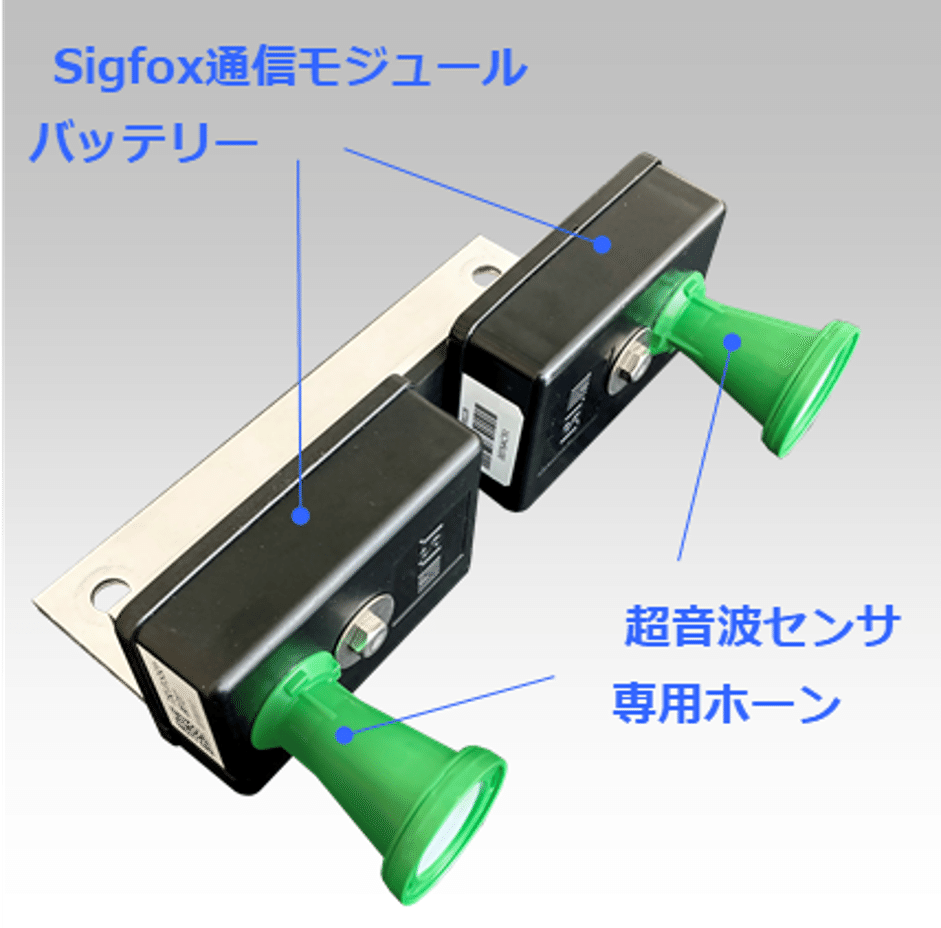

そこで、従来水位計が設置できなかった箇所への設置の容易さを最優先(重量・コスト)したIoT水位センサを開発しました。

このIoTセンサは約600gの重さ。500mlのペットボトルより少し重いくらいです。

従来の水位計より安価でかつ、設置工事が楽なことと、メンテナンスを年1回、大雨の少ない時期に実施、という設置コストと維持コストも安価であると共に、2つの超音波センサで水位を計測し、リアルタイムで、遠隔で確認できるようになります。

採用事例~愛知県岡崎市~

この水位センサを活用してくださっている事例を1つ紹介いたします。

愛知県岡崎市です。

岡崎市は、市内には矢作川等の大河川に加え乙川、鹿乗川等の中小河川が流れており、平成12年(2000年)東海豪雨と平成20年(2008年)8月末豪雨においては甚大な被害を受けていました。そのため、市はこれまでも愛知県と連携して河川改修や下水道の雨水ポンプ場整備など緊急的な水害対策を実施してきました。

『災害に強く安全で安心して暮らせるまち』の実現を目指し、大雨から“いのち”と“くらし”を守るため市民・事業者と力を合わせて総合的な雨水対策を推進されてきました。近年多発する豪雨災害では刻一刻と変化する現場状況をリアルタイムに把握し対応することが重要となります。

岡崎市 土木建設部 河川課においても、多数の河川に加え市内に張りめぐらされている用排水路の面的な水位把握と制御が重要な中、用排水路に遠隔で水位監視の可能な水位計が設置されておらず、災害時には市の職員が大雨の中パトロールを行って現地状況を確認しており、リソースが不足する災害対応時において大きな負荷となっていました。

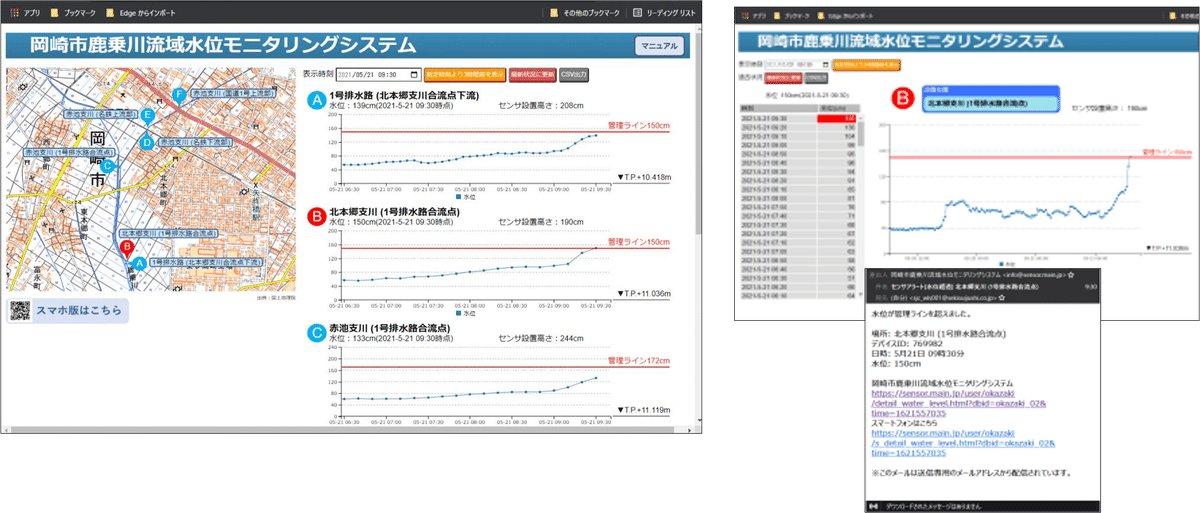

そこで、IoTを活用することで従来よりも整備コストを抑えつつ事務所や外出先、テレワーク先でも現場の水位状況を遠隔でモニタリング可能なシステムの構築を検討され、当社のIoT水位センサをはじめとした「中小河川水位モニタリングシステム」を導入いただき、2021年5月より運用を開始されています。

岡崎市 土木建設部 河川課 副課長 山下敬巨さん ・ 技術係長 小嶋和也さんはおっしゃいます。

「内水氾濫対策のための情報収集として、大雨時には各地点の水位状況を把握しています。これまでは増水の恐れのある際は現地パトロールで水位状況を確認していましたが、本システムの導入によりパソコンやスマートフォンから遠隔で把握できるので災害対応に注力することが可能となりました。

2021年(令和3年)5月19日の大雨時も災害対応業務で慌ただしくしておりましたが、本システムの活用により、アラートメールが届くことでWebアプリ画面を確認するなど効率的に対応することができました。

今後、各地点の水位データを蓄積・抽出することで用排水路に対し矢作川や鹿乗川の水位やアメダスとの相関の確認などデータを検証し、将来的には浸水被害を軽減するための基礎資料として活用することで効率的・効果的な整備を進め、安全・安心な地域づくりに繋げてまいりたいと思います。」

IoT水位センサはSigfox通信を利用しています。下記は本事例の詳細です。

IoT水位センサの詳細についてはこちらからご覧ください。

悲観的に準備し、楽観的に対処せよ

日本の危機管理の第一人者であり、初代内閣安全保障室長であった佐々淳行さんが、かねてよりよくおっしゃられていたのが

悲観的に準備し、楽観的に対処せよ

という「準備をする時は最悪の事態を想定し、危機に直面した時は慌てずに対処する。」という意味の言葉です。

このごろ、大雨の予測がある際は電車が事前から告知されて止まったり、

ニュースでもよくこの言葉を聞きます。

気象災害は曜日はもちろんのこと朝晩を問わずに起こり、そしてもちろん場所も特定しにくいため、住民の「いのち」と「くらし」を守るために、いろいろな準備が必要なんだな、とお話を伺って思いました。

IoTセンサはサステナビリティ貢献製品EXです

積水樹脂では「サステナビリティ貢献製品」の開発に注力しています。

サステナビリティ貢献製品とは

製品の開発・設計から使用・廃棄までの段階で環境面と、社会課題の解決につながる貢献分野の社内基準を設け、これらの基準を満たす製品です。

この製品は社内基準に満たされているか社内審査を経て認定されいます。また、特にサステナビリティ貢献度合いや技術新規性など、総合的に優れている製品については、「サステナビリティ貢献製品 EX」として認定していますが、このIoTセンサは「サステナビリティ貢献製品EX」です。環境や人へのやさしさは会社でもお墨付き、です。

岡崎市と言えば「東海オンエア」とご当地キャラクター「オカザえもん」でしたが、岡崎市についてもっと学びました (土井)