【ニッポンの世界史】#28 それぞれの「近代」批判:吉本隆明・阿部謹也・謝世輝

謝世輝のヨーロッパ中心主義批判

さて、今回は謝の世界史構想の全容に迫っていきます。

謝の構想を一言でいえば、「これまでの世界史はヨーロッパ中心主義的で、まちがっている」ということに尽きます。

たとえば、1974年の時点では次のように主張しています(謝世輝「世界史の構築のために」『歴史教育研究』57、1974、70-71頁)。

箇条書きににしながら、その特徴をあぶりだしてゆくことにします。

1.世界史にとって重要なのはアジア(東洋)だ

ユーラシアにおける4つの文明圏、①東アジア文明圏、②インド文明圏、③イスラム文明圏、④ヨーロッパ文明圏のうち、①~③が世界史的には重要だ。

ヨーロッパを中心にするのも間違っているし、東洋・西洋の間に「中洋」を置く区分も適切ではない。

文明圏(文化圏)にわけて世界史の展開を論じるのは、”公式” 世界史たる学習指導要領が1970年版から導入していたものでした(指導要領では①③④の「三大文明圏」を中心にみる構造になっていましたが)。

謝は、そのうちヨーロッパ文明圏を中心として世界史を叙述する世界史が横行していると批判します。

2.なかでもイスラムが最重要

中国は技術・芸術、インドは精神文化と自然科学(数学)を発達させたが、イスラムはインド・中国とギリシアなど西方学問を基盤に科学文化を高度に総合・発展させた点で最重要である。

このように技術(テクノロジー)や精神文化に着目するのは、謝の参考文献に挙がっているウィリアム・H・マクニールの影響が大きいでしょう。

増田義郎らの日本語訳が1971年に出されており、謝の世界史も、その構造を参考にしたと思われます。

***

しかし、マクニールの世界史との決定的な違いは、謝の世界史の構造には、場所を分かつ「区分」が設けられていない点にあります。

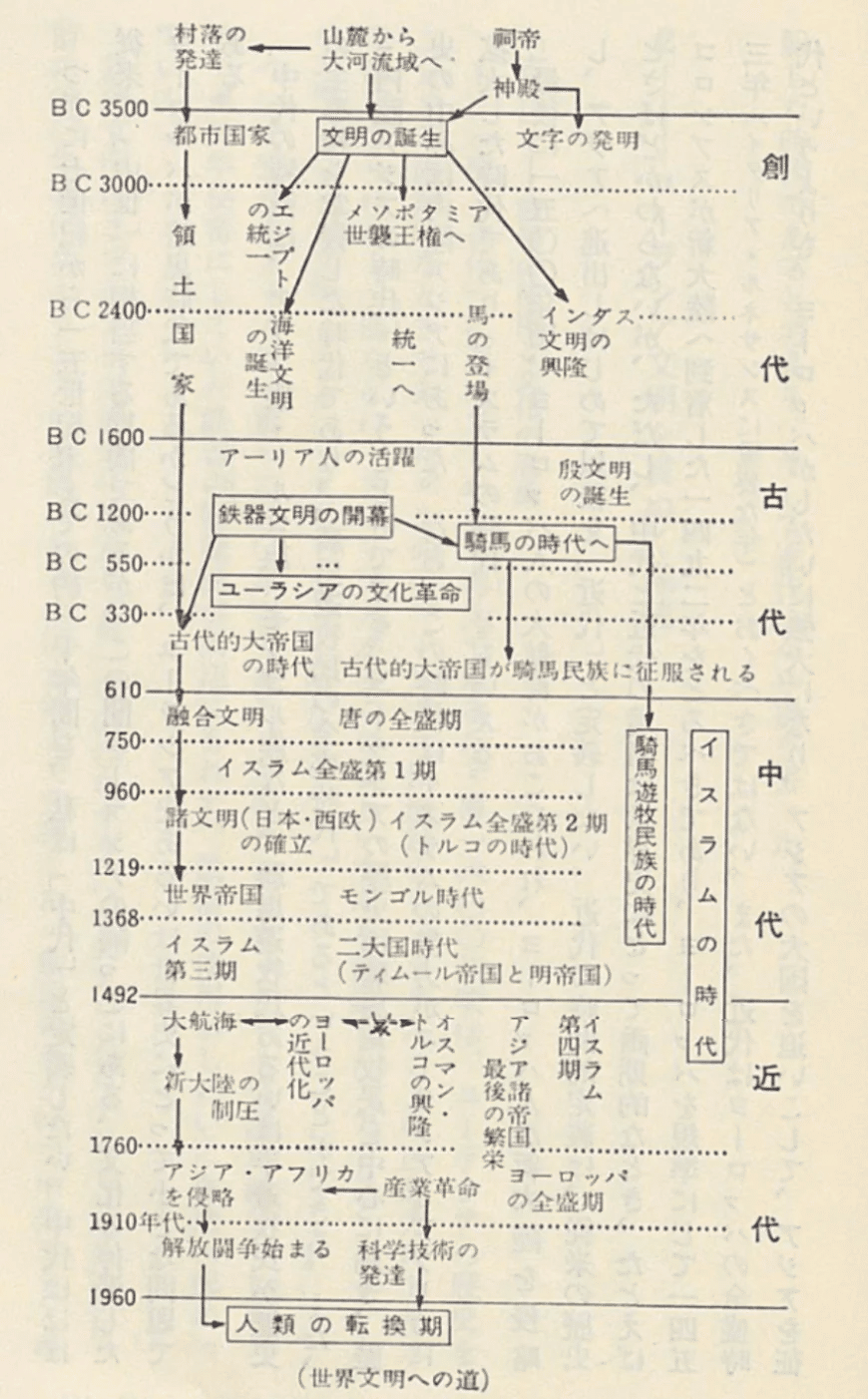

下の謝の構造図をみてみてください。

まるで「世界史」という舞台の上に、さまざまな技術や精神文化が、多様な民族によって展開され、最終的に「1960年」にいたり「人類」が主語となっていることがわかります。

3.騎馬遊牧民族も重要

内陸アジアの騎馬民族は、二千年以上にわたって文明地域に甚大な衝撃を与え続けた点でイスラムと並び重要だ。

この点については、謝の目のつけどころが新しかったわけではなく、当時、教科書を執筆するような歴史学者のあいだでは、すでに騎馬遊牧民の活動が重要であるといわれていた点を確認しておく必要があります。

すでに1969年から刊行された岩波講座世界歴史において、これまでは諸文明の「つなぎ役」や「破壊者」としてしか位置付けられていなかった騎馬遊牧民の活動に対して、一章が設けられるようになっていました。これには東洋史家・護雅夫(1921〜1996)の寄与するところが少なくありません。

謝はこうした潮流に目を向けたのでしょう。

4.中小文明にも目を向けよ

中小文明のうち、①海洋文明の先駆者たるクレタ文明、②鉄器を継承し実用化したヒッタイト文明、そして③非西洋の国で近代化に成功した日本文明が重要だ。

このあたり、トインビーの「月光文明」「衛星文明」(「大文明」の影響を受けた周縁の文明)との見方に異を唱える面が感じられます。

5.アフリカ史も無視してはならない

また、アフリカ史にも注目するべきだ。ヒッタイトに鉄技術を伝えたのも、クレタ文明を築いたのもアフリカの黒人であるし、最初の古代帝国を形成したのもアフリカだからだ。

もちろんそのような事実はありません。

マーティン・バナール『黒いアテナ』は原書第1巻の刊行が1987年。「黒いアテナ論争」以前に、謝が何を根拠にこれを述べていたかは不明です。

***

謝は、なぜここまで強く「ヨーロッパ中心主義」批判を展開したのでしょうか。

1972年に書かれた次の箇所に注目してみましょう。

わたしは、ヨーロッパ中心史観を克服し、世界史のほんとうの構造を把握することがさしあたって緊急の課題であると考える。そこで本書では、ユーラシア史の構成において、ぜひ必要である、最も中枢になる部分の問題を提示することに力をそそいだ。

世界史の中心になるのはヨーロッパではなく、インドや騎馬民族やイスラムなどである。本書ではとくに、歴史のなかの騎馬民族やイスラム文明の位置づけについてのべた。

もちろん、世界史は騎馬民族やインド文明、中国文明、イスラム文明などの大文明のみで構成されるのではなく、重要な役割をはたした中小文明も包括しなければならない。だが、本書ではまず世界史の構成において基本となるものを解説してみたのである。

ヨーロッパはずっとアジアにおされっぱなしであった。「真のヨーロッパの時代が形成されるのは、18世紀に入ってからである。しかも現在を見れば、明らかにヨーロッパ時代はすぎている。こうしてみると、ヨーロッパの時代とよべる期間は、実は300年にもみたなかったのではないか。

「現在を見れば、明らかにヨーロッパ時代はすぎている。」

前回述べたように、1970年代初めの世界は、さまざまな面で西洋近代的への不信が、前面にせりだしてきた時代です。

けれどもそのような変化は驚くにあたらない。

ヨーロッパの覇権は、世界史全体からみればたった300年のあだ花にすぎなかった。

にもかかわらず、謝のみるところでは、当時の世界史はそうした視点に立っていない。

そう論じてみせたわけです。

なぜイスラームに注目したか?:国民国家の超克

謝はなぜ「ヨーロッパ中心主義批判」を展開したか。

ここでさらに注目したいのは、1975年に書かれた次の箇所です。

また、歴史学の方法論の問題として、宗教の意味に着眼した。長いあいだ歴史は、政治、軍事史として語られ、1920年代以後は経済史観(マルクス史観)が重要視されてきた。しかし1960年代後半後は、そういう歴史は反省を迫られている。物質、技術、経済が歴史のすべてを決定するのではなく、精神文化の影響もきわめて大である。なかでも最も重要なのは宗教である。

ここで「精神文化の影響もきわめて大である」という言葉に注目しましょう。

西洋=近代=合理主義的な思想は卓越した科学技術を生み、それが核兵器という悪魔を生み出した。二大陣営が核ミサイルを向け合っている当時、核戦争の恐怖はきわめてアクチュアルなものでした。それが物質文明に対する懐疑に発展する。そして、さらにもう一つ、精神文化への接近には、マルクス主義的な唯物史観からの脱却という側面もありました(その背景には、戦後台湾における中国共産党支配に対する反感も含まれています)。

これら2つが絡み合い、西洋近代の物質文明をすればするほど、「東洋」的な精神文化が近付いてくる。

とくに謝が注目したのはイスラム教が近代的なるものを突き崩す可能性です。

...アラブよりはるかに広範に散らばるイスラム教徒は、イスラム教という共通の宗教で連帯されている。すなわち、民族やナショナリズムを超えるもの(インタナショナルの平等と連合)が、そこに見られるのである。」

「現在のごとき成り行きとなった以上、人種的不寛容の代表者たちの方が優勢である。...この係争を寛容と平和の側に有利に解決するうえに、イスラム精神というものが急場を救う援軍となるかも知れないということは、十分考え得ることである。

実際に、中東戦争をたたかったアラブ諸国では、パン・アラブ主義を掲げたエジプトを中心に、「近代国家の垣根をこえてアラブ人でまとまろう」という動きが、1950年代以降活気付いていました。1958年にエジプトはシリアと連合し、アラブ連合共和国を建国。実際にはシリアは1961年に離脱しますが、エジプトは1971年まで「連合共和国」を名乗り続けていました。

国民国家を、その枠を越える連帯によって突き崩す、という夢。

近代国家の枠組みを崩すには、国家をこえる人々が、それぞれに局所的に抵抗するのではなく、それらを人類的・地球大的規模(n地域)に拡大することで転覆させることができるのではないかというn地域論が、中東史学者の板垣雄三(1931〜)から1973年に提起されていました。のちのネグリ=ハートの「マルチチュード」論の先駆ともいえると思います。

謝がイスラムに近代の「次」なる可能性をみたのは、たんなるアイディアというわけではなく、こうした具体的時代的な状況があったとみるべきでしょう。

国家を越える思想:植民地人としての謝世輝

「民族」「国民」「国家」——謝世輝の世界史の構造からは、こうした近代的な建て付けを越えようとする思想が見えてくる。

では、なぜ謝は、そのように考えるにいたったのでしょうか?

それを読み解くヒントは、謝の半生を語った自伝にあります。

***

台湾生まれの謝は、「植民地人」として戦中戦後ともに苦渋をなめました。

もっと学びたいのに学べない。物理学を志したのも、中学時代に読んだ「キュリー夫人」の伝記がきっかけでした。

WIkimedia Commons, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%BC#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Marie_Curie_1903.jpg

他国の支配を受けていたポーランドで生まれたマリ・キュリーが、フランスで稀代の発見に至る姿に、植民地生まれの自分自身を重ね合わせたのです。

しかしその後日本留学を果たし、研究者としてキャリアを積み上げようとした謝にとって、いつでも壁として立ちはだかったものこそ、「国家」や「民族」という見えない壁でした(『人間解放のために : 理想と学問に生きる』大和出版販売, 1973)。

謝が世界史に取り組んだのも、その趨勢が近代的な価値を突き崩す方向にすすむのではないかというところに賭ける意味もあったにちがいありません。

にもかかわらず、現在の世界には、不幸にも自分の民族のみを優先するナショナリズムが跳梁し、人類を危機におとしいれている。そのような苦々しい思いがありました。

このへんのルーツには、以前紹介した陳舜臣と共振するところがありますね。

その挫折の経験が、謝を、「国家」や「文明」にとらわれない科学史、そしてさらに歴史構想へと向かわせます。

謝が参考文献として挙げ、世界史構想にも影響がみられるのは、「文明」の消長をもとに世界史を描こうとしたトインビーでした。1950〜60年代の「ニッポンの世界史」に影響を及ぼしたトインビーは、こうして逆に謝によって「西洋中心主義批判」の文脈に転用されるかたちでとりいれられることとなります。

この時代のトインビーは、実証的な面からの批判にさらされ、いくつかの点で自説を修正していました。

その一方で、国際社会の激変を前にして、人類は精神性に立ち戻るべきであり、諸宗教を総合させた「普遍的宗教」を立ち上げる必要も積極的に主張しています。

1972年5月と翌年5月に創価学会の池田大作会長(1928~2023)と会談したことには、その後のトインビーの読者層をいささか狭めることになった面もいなめませんが、両者の対談の内容は当時の世界的な風潮をよく表す良心的なものであったといえます。

ともかく精神文化への注目が、当時の世界的なトレンドであったことを、ここで確認しておく必要があるでしょう。

第三世界の「ゲリラ戦」へのトインビーの評価は、もともと高いものではありませんでした。にもかかららず、最新鋭の兵器を投入したアメリカが敗北した。このベトナム戦争の経過を前に、トインビー自身の世界史認識も修正を迫られていったわけです。

古層にさかのぼる

こうした精神性への注目は、日本のアカデミズムや論壇にも及びます。

すでに丸山眞男(1914〜96)が日本の精神性の古層に注目し、日本に巣食う「変革」の契機の不在を指摘していましたが、1970年代には、特に人類学の分野で山口昌男(1931〜2013)が『アフリカの神話的世界』(岩波新書、1971年)を上梓し、『人類学的思考』(せりか書房、1971年)、『道化の民俗学』(新潮社、1975年)、『文化と両義性』(岩波書店、1975年)と立て続けに刊行をかさね、王権を分析する手法を「天皇制」にもあてはめることで、注目をあつめました(『思想』 2011年8月号(no.1048)「座談会・戦後日本の歴史学の流れ:史学史の語り直しのために」を参照)。

また在野ながら影響力をもったのは思想家・詩人の吉本隆明(1924〜2011)です。

なかでも反響の大きかった『共同幻想論』(1968)は、神話や民間の言い伝えのなかにこそ「共同幻想」が立ち上げられていて、それを媒介することで、日本という「国家」を成立させている条件を見通そうとしたものです。

1960年代に一世を風靡した「近代化論」では、日本は西欧の影響により近代化を果たした成功事例として語られる。

しかし、にもかかわらず、西欧ではうまくいったことが、日本ではうまくいかないということが起こる。

なぜなら、日本という国には、近代的な原理とは別の社会的関係性がはたらしているのではないか。それはかなり深い、奥底の部分にある共同幻想に根ざしているのではないか。

ライシャワーが日本の近代性を解き明かしたのに対し、吉本が指摘したのは、その歴史以前に根をもつ特殊性です。

そのことによって、「日本の大衆、ひいては知識人も含めて、大きな変革を望まないのはなぜか?」という根本的な問題を提起したわけです。

社会史ブーム

近代に対する批判が、近代以前の「古層」への注目につながる。

同様の事態は歴史学においてもみられました。

その代表例が日本の歴史学界における社会史にたいする注目です。

謝世輝が「ヨーロッパ中心主義批判」の世界史を構想した1970年代の時代状況をよりクリアに踏まえるために、もう少しおつきあいください。

社会史が脚光を浴びることとなったのは、社会史の阿部謹也(1935〜2006、指導教官は上原専禄)が1974に『ハーメルンの笛吹男』の刊行の寄与するところが大きいでしょう。

阿部はのち1982〜88年に、近世フランスにおける権力構造を明らかにしようとした二宮宏之(1932〜2006)と、社会思想史にとりくみ『向う岸からの世界史』(1978)で「労働者階級とは、こうだ」と図式的に決めつける従来の史観に挑戦した良知力(1930〜85)、そして前回紹介したアフリカ人類学の川田順造(1934〜)とともに雑誌『社会史研究』の発刊にとりくみます。社会史の手法や見方によって、それまでの近代主義的、大国主義的な歴史観をとらえなおそうとしたのです。

従来の歴史学が、文字で記された文献のみによって政治や経済を重点的にとりあつかってきたのに対し、社会史は、家族、性、出産、育児、衣食住、貧困、犯罪、心性といった、これまであまりスポットライトのあてられなかった領域に目を向け、過去の社会の「全体像」を浮かび上がらせようとするものでした。

阿部は次のように述べます。

「差別の構造を土地所有や権力関係、政治のあり方などに探る方向は決して間違っているわけではない。しかしながら差別するという行為は人間の意識のなかで形成されるものであって、当時の人間の意識のなかで村や世界・自然がどのようなものとしてみえていたのかという点をぬかしてしまうと、差別の根源がみえなくなってしまう可能性がある。」(『逆光のなかの中世』1986、198頁)

「中世の人間は不可思議で説明のつかない世界のなかで生きていたから、そのなかで辛うじて自分たちがなんとか掌握できる対象の範囲内を小宇宙として、そのなかで日常生活を送っていた。それが共同体である。

ところが共同体のなかにも死や性などの人間の手に負えない自然が入りこんでくる。それに対して葬送儀礼やタブーをつくって、なんとか掌握しようとしていたのである。火や水、大地や風などもときに人間の手に負えない自然であり、それらは人間には計り知れない大宇宙Makrokosmosから人間の住むMikrokosmosに影響を及ぼしてくるものと考えられていた。」

死刑執行人、陶工、ふろ屋(外科医を兼ねる)はかつて畏怖の対象だったが、ある時期以降は蔑視の対象になる。なぜ特別かというと、これらの職業は大宇宙の要素である死、火、土、水、樹木に関連するからと説明する(同、202頁)。

自分たちとは、まったく違った人々のパースペクティブに立って考えるということ。

それにはまさに、近代的、資本主義的な価値観に染まりきった現代人の価値観を相対化する力があったわけです。

阿部は、日本中世史家の網野善彦(1928〜2004)ともさかんに交流し、両者の対談やエッセイは一般向けにもひろく読まれました。彼らの育て上げた精神は、網野の甥である中沢新一や浅田彰が牽引する「ニューアカデミズム」的なポストモダン、そしてアニメ映画をはじめとするカルチャーの領域にも流れ込んでいくこととなります。

「ニッポンの世界史」にとって、謝世輝とは何か?

わたしたちは前回から、謝世輝の「反ヨーロッパ中心主義的な世界史」を主題に、それが「ニッポンの世界史」にとってどのような意味をもったのかを探ってきました。

にもかかわらず、ずいぶんと横道にそれてしまっているように見えるかもしれません。

しかし、古層や精神構造への注目という点において、吉本隆明や阿部謹也が「近代」に向けた視線と、謝世輝が「近代」に向けた視線には、やはりどこか響き合うところがあるように思われるのです。

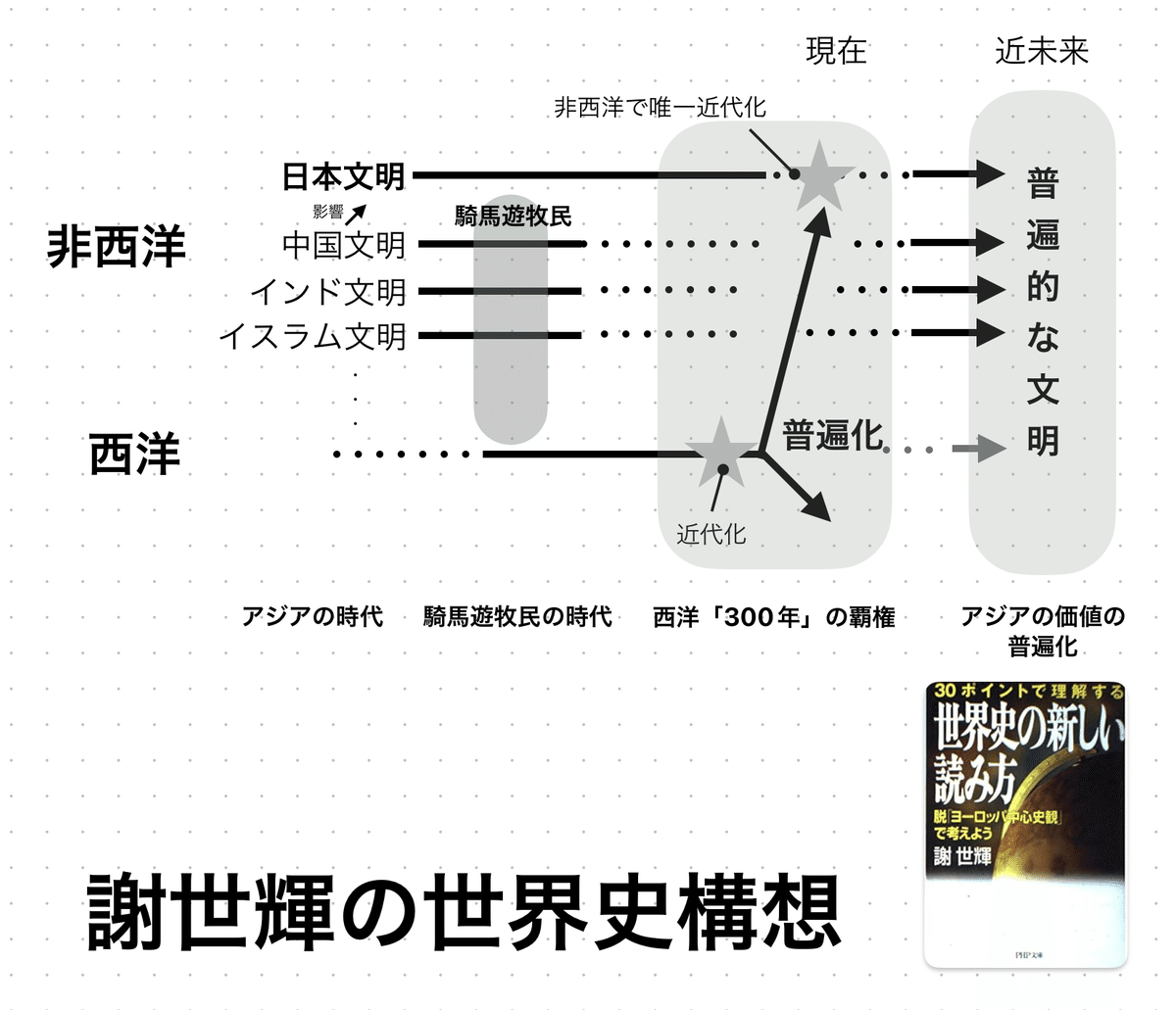

謝の世界史構想を要約すれば、おおむね次のように図解できるでしょう。

どの国家が覇権を狙うかをめぐる弱肉強食のレース。それが近代世界であったとすれば、近代西洋文明が終局を迎えたあとの世界には、アジアの各文明の特殊性が発揮された「普遍文明」が到来する。

それが謝にとっての「来るべき世界史」です。

ただ、その「普遍文明」が、各文明が溶け合い特殊性が止揚されたものとなるのか、それともゆるやかに特殊性がのこされることとなるのか、詳細は不明です。

日本がヨーロッパ文明への傾斜をやめて、自らの内なる「中国文明」「インド文明」に気づき、それを生かすことができれば、それらを下地に独自に発達させてきた「日本文明」を生かすことができる。さもなくば、近い将来における東南アジアや中国の「猛追」を受けるだろうとも言っています。

ともあれ謝の見方の根幹が、西洋的な近代以前の「古層」の恢復に置かれていることは間違いないでしょう。

すなわちそれが「精神世界」や「古層」への着目となる。

これをシンプルに図示すると以下のようになります。

図の右側には「併存?」と記しておきましたが、「普遍文明」が到来すると考える先の謝のように、先端部分にはさまざまなバリエーションが想定されます。

ただ、「普遍的な文明」が到来するという思考法は、それ自体、西洋近代がもちだしたような「歴史は、ある目的(=終局)に向かって進歩し続ける」という、ユダヤ=キリスト的歴史観に接近しているといえなくもない。

かくして「普遍文明」の到来をもちだす謝の論調が、各著作の最終盤になると歯切れの悪いものとなること。それに西洋=アメリカ合衆国が勝利をおさめ「歴史の終わり」が叫ばれるようになった冷戦後の世界について、うまく説明することができなくなってしまったことには、謝の世界史構想が自身のライフヒストリーと分かちがたく結びついた状況的なものであった面が関わっているように思うのです。

若干こみいった話になってしまいましたが、謝の世界史構想も、やはり、それまでの"公式""非公式"の「ニッポンの世界史」の語りを抜き取りつつ、同時代的な状況を反映したものであったということが、すこしずつ見えてきたのではないかと思います。

自伝には『大航海時代叢書』を刊行していたラテンアメリカ史の増田義郎による書評によろこぶ謝の思いが綴られているほか、『歴史地理教育』をはじめとする歴史教育誌にも1990年代初めにかけて寄稿を続けたことからも、その著作が一般の読者層だけでなく教育者や歴史学者の関心を集めたことがわかります。

他方、そこで展開されたある意味 ”強烈” な「西洋中心主義批判」には、勢い余って「東洋中心主義」「もうひとつの中心主義」に陥ってしまう(=単に中心が移動しただけとなってしまう)罠もありました。

また、「これまでの日本の世界史は(すべてが)西洋中心主義的だ」という主張が、上原専禄らの先行の試みを見落としている点も、批判せねばならないところでしょう。

”忘れられた世界史家” 謝世輝の世界史は、「ニッポンの世界史」のなかに、このように位置付けることができるのではないでしょうか。

***

そんななか、1970年代には、こうした「文明」を単位とする世界史構想の斜め上をいくような、新たな想像力も、顔をのぞかせはじめていました。

次回はこれについてふれていくことにしましょう。

(続く)

いいなと思ったら応援しよう!