ACT.100『アルプスの麓で暮らす姿』

目覚めの先

宿泊した2階の自室では、宿泊客が少ない事を良い事にして?アラームを設定してから就寝した。

しかし、アラームを設定し布団を被っていても宿横すぐの中央本線を列車が行くのがよくわかる。旅客列車が終わっても、貨物列車に終わりの時間はない。かつてはそうした時間に、東京と日本各地を結寝台列車が走行していた。しかしそうした鉄道が1夜をかけて走行する時代は静かに終焉を迎え、荷物を満載した列車が闇の中を音を蹴立てて走っていく。貨物列車の鈍く唸るモーターの過ぎ去る音を耳にして眠った。

翌朝。

自室から撮影した記録だ。

宿泊した部屋はトレインビュープラン…として、鉄道が見える部屋であった。部屋を出ても廊下から同じようにして中央本線の走行する姿が見える。

踏切の鳴る『カンカンカンカン…』というサウンドが朝の空気の中を打ち鳴らすので、自分も『記念撮影』のようにして記録を撮影した。

その写真が、この冒頭の記録だ。

普通列車は全て国鉄時代の晩年からJR化の継承を見守って現在も活躍する211系。東京近郊で活躍した仲間が、今はこうして甲信越の山岳地帯を走行しているのだ。

「いい朝の光景だなぁ…」

そうして撮影した211系の記録。あと何回か踏切の鳴る音が聞こえたので、カメラを構えてみる。

続いては大月方面に向かう列車。

南アルプスの山々を背にし、モーターのサウンドを掻き鳴らし走り去る。

線路横に生活している人にとっては雑音、ノイズのようにしか感じないようなこの音だろうが、自分の中ではこの音が実に至福だというのだろうか。心地よい目覚めに変わる。

自分の実家も、祖父母の実家も共に鉄道のサウンドは生活に混ざって聞こえてくるのだがここまで列車に近いと逆に嬉しさと感動さと新鮮さが勝ってくる。

部屋からの記録、廊下からの記録もその辺りにして宿の1階に降りた。

宿の1階に降りると、

「富士山が見えるよ」

と声をかけられた。何処だろう…?と思って自分もその声の先に向かう。どうやら玄関から小さく富士山が見えるようだ。

「何処ですか…?」

「見えにくいけど、あそこ。ちょっと出てるでしょ?」

「あぁ、ホントだ!綺麗ですね…」

…この時の写真は撮影していないので、取り敢えず引き続き起きてからの写真。

「あ、そういえば挨拶してなかったね」

「あはは、おはようございます…」

少々照れ気味に朝の挨拶を済ませ、すっかり家族のような関係に近づいたスタッフのご両親と話をする。

その後は玄関からフリースペースに戻って、少しだけ朝の食料補給を済ませる。完全に朝食は買い忘れたので、別の場所で買うとしよう。

フリースペースでは別に宿泊していた家族がキッチンを使用し、子どものために朝食を作っていた。

「まだぁ?」

「もう少し待ってて」

何かと微笑ましい光景に遭遇し、昨日到着した感動を改めて噛み締める。

「もう、出ていくのか…必ず戻って来たいなぁ…」

少し感傷に浸ってしまう。時間が本当に惜しい。

「どっちにする?」

キッチンを広げていた家族の朝食が完成したらしい。その様子を見ながら、微笑ましさもそのままに余韻を噛み締める。

初日の朝はこうして過ぎ去った。

旅立ち

出発の時間になった。もうそろそろ行かないといけない。今日から本格的に山梨の旅が始まっていく。初日の目的は、この笛吹市から開始だ。

「ありがとうございました!!」

そう言葉を交わし、宿を出発する。本当に楽しい1日だった。

「気をつけてね。」

家族のように交流した宿泊客、スタッフからも見送りを受けて宿を発つ。

再び、石和温泉からこの場所に来たのと同じ道を移動して石和温泉に戻る。駅に関しては実に複雑な道で、初見だと確実に覚えられないし自信がない。しかし、確実に安心な事としては朝日が煌々と照っているからこその安心感だろうか。道が開けて分かりやすい。

再び、踏切の方に向かって歩き出した。

踏切の警報器が鳴動したので、偶然にもとこの場所で1枚の写真を狙う。数少ない、今回の旅での沿線写真になるだろうか。

しばらくすると、甲府方面の奥から211系電車が白いマスクを現し高速で通過した。

宿での起床後に見た感じでも少々判ったのだが、かなり開けた写真撮影向きの場所だと思う。

「朝順光かぁ…」

少々意外に感じたその思いも胸にして、踏切を渡って元の道に戻る。

相変わらず車道に気をつけて走行しなければならない細い道だが、今度は安全にかなり配慮する事もなく割と軽やかに歩ける。しかしポケモンGOしてました

何故か往路よりも復路の方が道の所要時間に関して少し早く感じるのは気のせいだろうか。自分ではこの時間の差にかなりの変化があるように思う。

しばらくして、昨夜以来の踏切の場所に帰ってきた。

「おぉ、予想以上だったなぁ…」

自分の中では想像以上の速さであった。

ちなみに、大体記憶していても15分くらいは最低見積もっておいた方が良い。近さを感じたとは言え、それだけのブランクというか時間計測が出た。

写真は踏切待ちの後に撮影した石和温泉の記録。

昨夜とは打って変わって、澄み渡る南アルプスを背に近代的な駅舎が映えている。

それでは、今回の1発目の乗り物に乗っていこう。

今回は鉄道ではなく、バスに乗車して旅を進めていく。

アルプスの麓へ探し物

信州といえば…どうしてもコレが目につくもので。ハッピードリンクショップ。地域限定ってのがまたニクいんですがねぇ…

さて。先ほどの記しにもあったが、ここから先、石和温泉からはバスに乗車して笛吹市の山奥に向かう。

笛吹市の観光地には花の名所である景勝地『桃源郷』があるが、その場所には今回行かない。

このドリンクショップを過ぎて、無事に石和温泉にある富士急行のバス停を見つけた。山梨県は案外にバスが発展しており、山梨交通か富士急行バスの2択が地域に根ざしている。今回はそのうちの1つ、富士急行バスに乗車していく。

あと数分ほど…で到着らしい。大体ここまでは順調だ。

石和温泉駅前。バスの発車するロータリー付近には『石和温泉』の駅名称を宣伝する為か足湯の設備もあった。ただしかし、自分のバス待ちの時間には足湯が抜かれており湯の張る姿は見られなかった。

今回のバス路線とは一切の関係がございません

なんだろう。大阪っぽいですよね、うん。

今回は笛吹市の交通の要所、石和温泉駅から富士急行バスに乗車。富士山麓電鉄の駅の1つである富士山駅に向かっていくバスであり、この石和温泉からだとかなりの長距離路線である。

富士急ハイランドも経由していくのだが、電車にて富士急ハイランドに行く場合は途中の大月で乗換が必要になる。

しかし、甲府駅からもバスが出ておりその場合であれば乗換の必要に関しては全然要らず、そのまま富士急ハイランドに到達が可能だ。

しばらくすると、富士急行バスがやってきた。富士急ハイランドに行けるとだけあって、多くの若者…学生客や外国人の訪日観光客も乗車している。学生客に関しては自分と座っている座席が近かったので様々な話の内容が耳に入ってきたが、単位がどうこう、あの子はこうだ…など青春真っ盛りの話題ばかり。自分には少なくとも縁のない世界だった。

バスは石和温泉の駅を出ると、そのまま山登りをするようにどんどん自然の深い場所に入っていく。

石和温泉の周辺は『街』といった感覚であったが、山を登っていくバスの車窓に広がる街は何処か『集落』のようであった。

途中、幾つもバス停があったが乗降も殆どなくすっ飛ばしていく。かなりの数、バスは停留所を通過していった。

しばらく眠気に引かれそうになりながら、バス停の運賃表記などを見ていると、自分の降車するバス停が表示された。

「次は、下黒駒、下黒駒です。」

石和温泉からバスに乗車し、少し山を上がった先の下黒駒で降車した。

この下黒駒に,今回の目的が存在している。

富士急ハイランドまでこのバスは最終的に向かう為、まだまだ多くの乗客がバス内にはいた。自分の降車という形で、バスは久しぶりの停留所停車となったのである。

バス停を降車して、交差点に向かう。

交差点で分岐し、そのまま堀割のような集落の道を進んでいった。坂を感じる。少しだけ足を地につけ歩いていく。

少しすると、また開けた交差点に抜け出した。

大学のキャンパスのようなガラス張りの建物が、南アルプスの山々と一緒に朝日に映えていた。

「あ、おった」

割とすぐにその姿を発見した。

この先、出た交差点の道を更に上り坂で登っていくと目的地に到着するようである。

不安にも初訪問になる行き先だったので地図アプリを確認しながらの途上であったが、ここからは不要だ。

交差点の先。山に沿って聳えるようなガラス張りの建物に向かって歩いていく。

箱根から富士山へ

やって来たのは、笛吹市の山奥。

日本システムウェアという会社だ。この敷地にいる電車の撮影が今日最初の目的である。

かなり山に近いと思われる場所に、富士急行の電車が保存されている。

車両は『富士急行』の電車ではなく、かつて『小田急電鉄』の車両として活躍した電車だ。

小田急では昭和54年まで活躍した。その後、譲渡車両が小田急を羽ばたき各地にて第二の活躍となるが、富士急行に譲渡されたこの車両は形式や車両の改造を大胆に行い、富士急行では昭和57年導入…とその年月を取って『5700形』として箱根の麓ではなく富士山の麓で次の暮らしを始めたのである。

保存されている車両を顔だけ見てみるとこうなる。

富士急行時代の塗装から変更され、車両の塗装はかつて活躍した小田急時代の塗装に変更されている。

種別表示・行き先表示も相まってその時代は極限まで小田急を感じさせる姿である。小田急でも大野車両基地に同型の保存車両が居るが、自分はイベントや公開時に訪問した経験がないため、小田急のツートンカラーの塗装車両を見るのははじめてだったりする。

なお、この車両には愛称として鉄道ファンに2枚窓の前面、そして小田急時代の新塗装である白に青い帯が髭のように見えた事などから『ネコ』の愛称で親しまれたのであった。

もう少しだけ寄ってみよう。

車両の行き先表示は、大月や河口湖ではなく小田急時代を彷彿とさせる『箱根湯本/江ノ島』表示である。

箱根湯本…は言わずもがなであるが、江ノ島は現在の小田急江ノ島線・片瀬江ノ島駅を指す。

この行き先表示に関してであるが、かつて新宿から相模大野まで10両編成の急行を運転し、相模大野で6両の箱根湯本行きと4両の江ノ島行きを解放する運用が存在した。

この急行では、乗客数に応じた運用の策として1つ講じられた形となり、乗客の増減に合わせて10両から6両・4両への解放を行なって輸送需要に対応したのである。新宿から相模大野までは乗客の集中があるので10両で運転し、その後は分割して支線に向かう。

現在では見られなくなった形態だ。

しかし、廃止になってしまった背景には特殊種別である『湘南急行』の誕生がある。

湘南急行は平成14年に誕生し、分割併合の文化がなくなってしまった。

この他、分割併合を実施してしまうと『ダイヤの制約』や併結する車両との間に発生する相性…など、問題が顔を覗かせる点は大きかった。

こうして、小田急の分割併合の通勤電車運用は平成24年に廃止となってしまったのである。

種別表示器。

完全に色が褪色しているので、鮮明には分からないがしっかりと『急行』の文字が主張している。

しかし、陽に当たる屋根の部分も相まって車両の劣化が目に刺さるところだ。

標識灯の部分も、何処となく昭和の匂いを感じられて昭和の小田急を感じた事がないのに懐かしさを強く思う。

関西の大手私鉄でもそうだが、昭和の電車というのは日本人のDNAを大きく突き動かすものだ。

小田急でこの標識灯の形態の車両は、昭和52年誕生の5200形まで引き継がれてゆく事になる。

小田急2200形…富士急5700形の奥には、朝日に照らされた山たちと眼科に広がる笛吹市の街並みが綺麗に広がっている。

かつて、小田急で『自社初のカルダン駆動採用電車』としてその余生を暮らしているのだ。

これからも甲斐の山々から広がる大地で人々の暮らしを、山梨の営みを見守る存在であってほしいところだ。

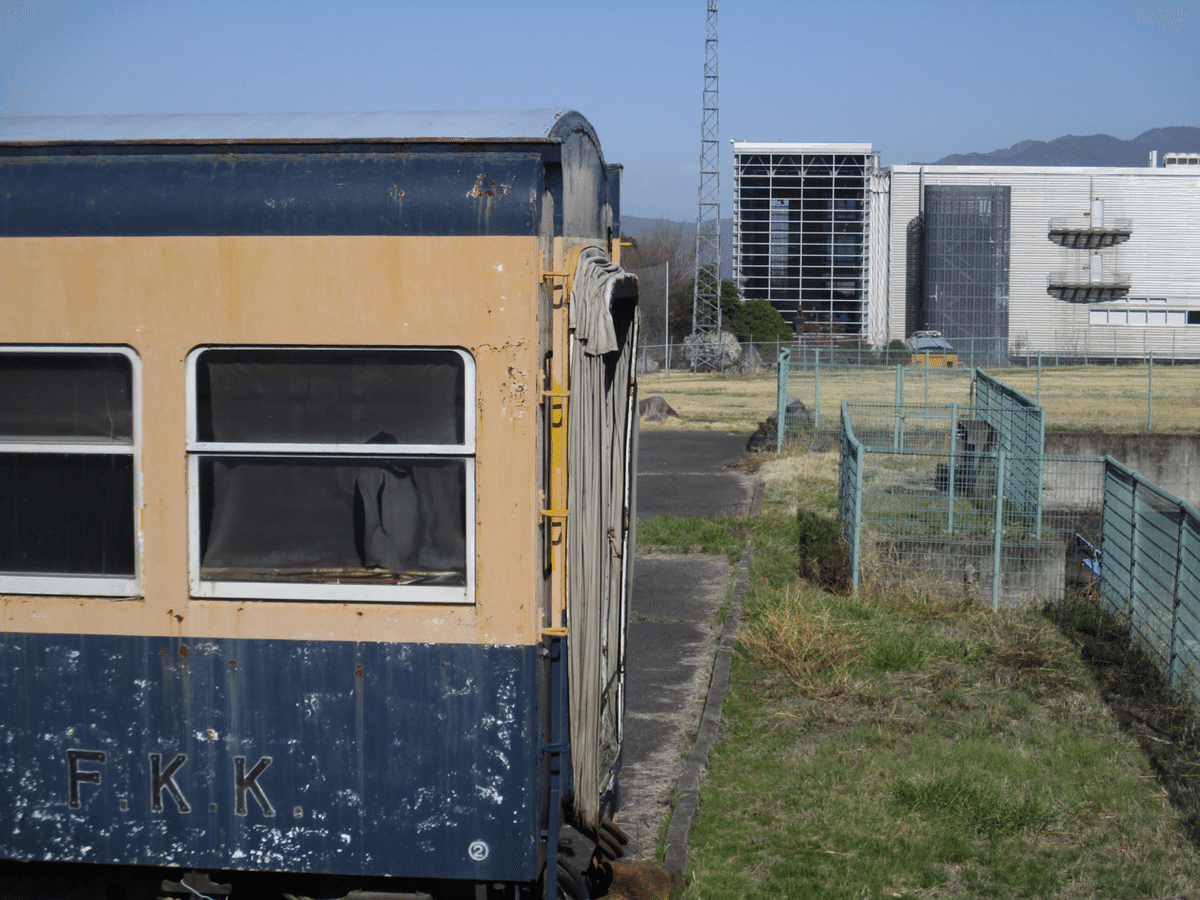

車両の反対側に関しては順光線になっていた。

反対側、車両の妻板付近に記されていた富士急行での活躍を記す『F.K.K』のロゴマーク。

車両の塗装だけは小田急だが、隠れし場所だけは現在でも車両の最終活躍地であった富士急行での余生を語り伝えているのであった。

車両の台車類・配線類に関してはまだ少し日光からの影響を受けず状態が良さそう?ではある。

しかし、日光を直で受ける場所としての側面はかなり草臥れていたのであった。

本家の小田急では既に複々線の延伸工事などで車両基地拡大の犠牲になってしまい、保存されていた車両が一部鬼籍の扉を叩いただけにこの車両の長寿な暮らしが期待されるところだ。

車両を反対側、妻面から眺めるとこうなっている。

妻板部分には配管が通されている。この車両、かつては電動車としてパンタグラフを搭載していたのだろうか?

車両と道路の境界にある石垣、そして後方に広がる澄み渡る空が天気の良さを語っている。

この日の山梨の天気は文句の付けようがないくらいに快晴で、歩いていても少しだけ暑さや湿気などを感じるくらいに良かったのだった。あまりにも心地よい春の1日であったのは写真を見返して思い出すくらいには印象に残っている。

反対側、車両の正面はこのように逆光の状態になっている。

しかし、こうして車両の姿が記録できるだけでも非常に嬉しいところだ。

逆光で分かりにくい状態ではあるものの、車両はしっかりと『小田急2200形』としての姿を後世に伝承しているのがハッキリ伝わる。

2枚大きく広がり、運転士。またその背後から見守る少年たちへの眺望も綺麗に確保したその優美たる姿は、まさしく『昭和の傑作』に相応しいものではないだろうか。

車両にはステップが架けられている。

何か休憩所などで利用されているのだろうか?

車両を更に拡大して、連結器。

蒸気機関車などで見られる連結器の銀挿しがなされていた。

しかし、バネがないのだろうか連結器はひん曲がった方角を指しており、車両の性質を語っているようにも感じられる。

何度も記すが、車両の側面に関しては劣化と褪色が激しくなっているので、いつかの復活に期待を賭けたいところだ。

しっかりと小田急電車が山梨県で余生を暮らしているような証拠も残した。

団塊世代の小田急ファン、小田急沿線在住経験のある方にはきっと懐かしいと同時に衝撃を感じる光景となるのではないだろうか。

周囲に張られた石垣の向こうに見える電車を観察して、トコトコ歩き回る。

車両の台車。

車両は何度も記しているように『小田急初のカルダン駆動電車』として誕生した。

台車は当初、FS203であったのだが小田急を旅立ち、富士急行に渡った際にFS316へと全車両が変更された。

昭和33年に登場した台車で、それまでのカルダン駆動に代わって『平行カルダン駆動』(WNカルダン駆動でもある)となり、直角カルダン駆動からの近代化を果たしたのであった。

そして。

写真を見て少しだけ分かるかもしれない…が、車両はレールに乗っているのではなく木製の?台座に載せられ展示されている。この点に関してはあまりにもナチュラルすぎて撮影した写真を観測しないと分からない。

車両を後方から確認してみよう。

順光線を浴びて、綺麗に褐色しつつある小田急ツートンが映えている。

まさか、この図鑑や昔の書籍でしか見たことのない小田急の古きツートンの色味をここ、山梨県は笛吹市で見る事になるなんて想像もしなかった。

石和温泉からバスに乗車し、長い道のりを経てきただけはある。

遠い相方

日本システムウェアにて保存されている、小田急2200形…もとい富士急行5700形。

この場所には、もう1両5700形が保存されているのだ。こちらも同じくして、小田急時代を想起させる格好として往時に復刻され保存されている。

写真をご覧いただけると…ではあるが、ガラス張りの建物の下にもう1両電車が居るのがお分かりいただけるだろうか。小さくて分かりにくいかも

そう。この場所にいる電車がこの5700形の相方に当たる電車なのである。

「なぜかつては互いにペアを組んでいた車両なだけに編成保存されないのか?」

という疑問は生じてくるが、正直その真意は分からない。

石垣を回り込んで、坂を下れる場所がある。

坂を下って、もう1両の相方を見にいくとしよう。

坂を回り込んで相方の車両に会いにいく最中の記録。

5700形の周辺にはテニスコートが広がっていた。

日本システムウェアという会社に社会人テニスのクラブでもあるのだろうか?

正直、そうした疑問が湧き上がってくる。

それにしても、この周辺に建築されている住宅街は面白い地形に聳え立っているものだ。

もう1両の相方。

こちらにはパンタグラフが屋根上に搭載されている。

5700形として上の方にいた車両とは現役時代に編成を組み、富士急行の険しい山岳の線路を走行していた。

しかし、こちらの方が実際に見ると綺麗に色直しをされているように感じる。多少の褪色は感じられるものの、少しだけ色の元気がないように感じるだけというのか、辛うじて輝けているというか。

こちら側にもステップがあるが、更に床下付近を見てみると台車付近にエアコンの室外機が設置されている。

実際にこの車両の方が色直しなどもされている現状を見て思うに、車両としては『こちら』の方が手を細かく加え、そして人の出入りも多いのだろうか。

もう少し下がってみた。

こちらの車両に関しては完全に車両全体が『敷地内』に入っており、車両の見学は当然『遠景』からの撮影で実施している。

門の柵の中にカメラを入れ、その中での撮影だ。

決して敷地の中には入っていないのでそこのところは。

車両付近には少し広めのロータリーがある。車両の搬入なども多くある場所なのだろうか。

しかし、こちらの方が保存車としては元気があるように感じた。

上の車両と比較すればこちらの方が維持管理などが細めにされている印象を感じ、今後の将来も安心できるというのだろうか。

末永い維持には期待ができる。

2200形を知る

小田急では2200形から始まったコレらの車両たちを総称して、『ABFM車』と呼称している。

この聞き慣れない英単語、ABFM…はこの2200形を一派にして搭載された制御機器の事を指し、この形式以降搭載された電車の一族、2200形の仲間はこうして呼ばれてゆく。(更に知りたい人はネットを検索しましょう)

小田急では高性能化の柱として多くの形式が製造され、車両の小田急引退後も廃止された新潟交通にこの車両と同じく富士急行への譲渡…とその生涯は多種多様であった。自社で保存された一族も中には存在している。

富士急行にはABFM車として誕生した2200形のうち、8編成が譲渡された。

この場所にいるのは、そんなABFM車両の2200形一族の2人、デハ2211号車とデハ2212号車である。

現在でも保存車を若干残しつつ、その炎を懸命に灯しているデハ2211・デハ2212。

この場所では既にF.K.Kのマークも装着され富士急行5700形としての保存であるが、小田急の高性能車両として。そして小田急の基礎を築いた車両がこの場で余生を暮らしている事には変わりない。

登場時からしばらく、2200形として小田急では2両編成などの短編成で活躍した2200形。

しかし、車両の晩年は小田急線内での編成長編成化が実施されていき、2200形も編成が固定されていったのである。

ちなみにデハ2211・デハ2212に関してだが晩年は4両固定の編成を常態的に組むようになり、多摩線を中心に活躍したのであった。

時々、車両事情などで6両編成運用の助っ人に駆り出されたりもしたが、例外的な出来事であった。

昭和57年。小田急線を引退したデハ2211・デハ2212は所変わって富士山の反対側である山梨県に異動する。富士急行線の電車としての転身であった。

実はこの富士急行譲渡の際の改造は小田急の工場で実施され、譲渡完了後の試運転…引き渡し前の性能確認の試運転を富士急行の塗装で実施している。

その為、一時的ではあったが『富士急行向けに改造された短編成の電車が小田急線内を走行する』という中々脳を抉るような姿で試運転をしていたのだ…が、これに関してはインターネットの洪水の中にあるので是非お探しいただきたい。

さて、そんな形で富士急行に転身したデハ2211・デハ2212。富士急行ではデハ5707・デハ5708として新たな活躍を開始した。

富士急行に導入されてからは路線の近代化に貢献し、それまで富士急行で走行していた主力の普通電車であった旧型国電由来の車両たちを置き換えたのであった。

一時期は昭和59年に小田急ABFM一族が系列として完全に揃うまでの正しく『小田急帝国』かのような勢いを見せつけた彼らであったが、その活躍はかなり短命であった。

注*写真は高松琴平電鉄に譲渡の同形車両です。

その理由にとある車両が関係している。

小田急ABFM一族の後継車両として導入された電車がある。京王5000形だ。富士急行では1200形として活躍している。

この車両はとある栄誉な記録を持っている。それは

『通勤電車にはじめて導入された冷房車』

という事実だ。この偉業は東京都心の人々を灼熱・極寒の通勤地獄から救済し、その活躍は瞬く間に大ヒットとなったのである。

そんな京王5000形であったが京王を平成8年に引退し、子会社の京王重機にて改造されたのちに様々な地方私鉄に転身する。

軌間1372ミリという特殊な線路環境も、営団地下鉄の台車に履き替えこの車両は富士急行にもやってきた。

京王5000形が浸透させた冷房車両のステータス。

それは大きなものであり、地方私鉄にも波及していた。

小田急のABFM一族は富士急行に導入され活躍していた時点にて、車両としての歳月は既に30年以上が経過していた。

対する京王5000形も同じような状態で、車両年月などでは互角であった。

引退に関しては様々な要因が重なった。その要因というものが

・車両の老朽化が顕著に見えている事

・富士急行ではATSを当時導入していた状況だった事

・車両更新などは譲渡改造で実施されておらず、延命工事に着手するよりかは置換えの車両を探した方が安価である

・冷房の未搭載

と多くの障壁を携えていた。

こうした事情にて富士急から次々と小田急ABFM車両は消えていった。

このデハ5707・デハ5708に関しても平成8年に廃車となり、富士急行でも生涯を閉じたのであった。

笛吹を歩いて

日本システムウェアで小田急と富士急行の折衷された電車を見た後は、再びバスの乗車に向けて笛吹市の急坂を歩いていく。

そうして歩いている中で、こんな看板を発見した。

看板の内容は設置年月の劣化によって見えなくなっているが、看板の下に

『一宮町』

という表記がある。

撮影している時にも薄々疑問になっていたのだが、一宮町とは一体どういう事象なのだろう?

調べてみた。

一宮町はこの周辺に『かつて』あった町名で、平成16年の合併によって消滅してしまった市町村であった。

現在は山梨県の笛吹市の中に合併され、現在は消滅してしまったのであった。

しかし看板に記された年月も昭和62年とかなり昔の年月。この場所の歴史を感じさせられる。

さて、日本システムウェアを離れて行く道中に発見した交差点付近のファミリーマートに向かう。

このファミリーマートで遅めになった朝食を補給して、その後の山梨移動に備える。

時は丁度春真っ盛りの3月であったので(それでも3月の月末であったが)、パン祭りのシールが…という事でファミリーマートではヤマザキの菓子パンを2つ買って外の喫煙スペースのベンチに座ってパンを頬張る。

灰皿の近く、少し香る吸い殻の匂いを嗅ぎながら朝食だ。(あまりにその環境はどうなのだろう)

「あぁ…遠い場所まで来てしまったな…」

笛吹市の山奥に入って見る景色を目に宿し、自分は早すぎな回想に浸ってしまった。

ファミリーマート前での食事中、車が絶えず道を横切っていく。

「ドライバーには都合の良い休憩の場所だろうか…」

車通りの多いファミリーマートで、ぼんやりとそんな事も考えていた。

ファミリーマートの店内は、丁度朝のスタッフと昼のスタッフが入れ替わるタイミングだったのか、丁度和気藹々と心地良い雰囲気が広がっていた。

パンも胃の中に収めた事だし、内臓もそろそろ遅い起床を迎えるだろう。それでは山梨の中心部に戻ろう。

桃源郷は見る事も無かったし、笛吹川も見なかったが良いバスの遠出であった。

清涼なアルプスの風景を視界に収めただけでも感動である。

写真は今回の山梨遠征は笛吹市の富士急行との記念自撮りじです。まさかこの車両に遭遇した話が『100回目』の記念になるなんてね。

連載100回の記事を迎えて

今回記事の最後に。

少し文字が増えてしまう事にはなってしまうが、今回の記事でナンバーにもあるようにマガジン連載を開始してから100回目の記事となった。

マンガで言えば、名探偵コナン・ONE PIECEに続く数と言えば…この記事の果てしなさが分かるだろうか。(年月なんか比になりませんが)

この連載に着手したのが1年前の3月かの長崎旅である。それ以降、実に長い長い道のりであった。長崎以降、岐阜に福井に九州に…そして北海道にも行った。北海道は実に良い体験だった。自分の狭さを実感し、最北の稚内にも行けたのだから本当に良かった。

この100回。実際には記事の蓄積にて達成されたところではあるが、正直飽き性な自分がここまで記事を根性強く記せるとは思ってもいなかったところである。

コンドルズに憧れ。ダンサー、近藤良平氏に憧れて学ランを着て。夏にはしっかりと夏服を用意して旅に出る自分の道は、まだまだ続く。

95〜以降の山梨遠征も、始まったばかりだ。

皆さんの応援が励みになっていると感じる今日この頃。

末永く『かんてん』という1人の男性の行く果てをご覧いただければ幸いだ。