ラピート展へ。

来る盆の最中、大阪は南海なんば高島屋にて、南海の看板空港特急であるラピートに関する展示イベント・『ラピート展』が開催されたので訪問する事にした。

本当なら友人を誘って参戦するつもりだったのが、友人は都合が合わずに失敗。

敢えなく1人で寂しく向かい、子どもたちの多い夏休みシーズンに25歳の大人が目立ってしまう事になってしまったのだった。

ま、中身はガキだから良いよね!!(暴論)

この日は祖父母への盆詣りも兼ねていたので、難波に行くには好都合すぎな日程。

まずは天下茶屋から移動し、なんばへ。

この時、鉄オタとして迷う事が。

「高野線の各停か、本線の普通車か、どっちに乗ろう?」

って事。

但しこの思いって、鉄オタにしか理解してくれない。

人に話せば、

「あぁ〜わっかるぅ!!」

の嵐なんだろうけど。

萩の茶屋・今宮戎を通過する普通車に乗車して、高野線を掠めてなんばへ。

ちなみに

『なぜ本線には今宮戎・萩ノ茶屋がないのか?』

という疑問に関しては、南海の歴史に関係が。

現在の『なんば〜岸里玉出…(周辺』まで続く線路を高架化しようとした時、

『本線用の今宮戎・萩ノ茶屋を用意する分がなかった』

から。

結構単純な理由だと思うけど、中々面白い。

こうして、今も建設される事なく『各停』・『普通車』の共存が続いているという訳である。大阪市内の電車を利用する人にしか関係ないけれど。

なんば駅に到着すると、ちょうど特急こうやの時間になっていたので記念撮影。

個人的には『ラピート』よりも『こうや』派。(主役はラピートだけどね)

そんな事言っているから、こうして鉄道が好きになってしまったんだろうねぇ。

んまっ、そうした話は別の文字にまとめよう。

この特急『こうや』。

実は日本の大手私鉄車両…いや、日本有数の車体の短さであり、その車体は15m程度。

コレには『大運転』という特殊な仕事を日々こなし、営業に勤しんでいるが故の事。

今回はこの『大運転』は言葉だけ掲載するとして、わざわざ南海を利用して難波に移動した理由を示しておこう。

その理由は、もちろん

『ラピートに出会う為』

である。

折角の『ラピートに関係した話』を見に行くのだから、ラピートの実物を見て想像を膨らませ、車両を見る事も1つの展示物の一環ではないかと思っての事だ。

今回、なんば高島屋でこの『ラピート展』が開催されたのは『ラピートの誕生』から30周年を迎える事に当たるからである。

関西空港の開港と共に誕生し、空港線の花形車両として駆け抜けてきた『ラピート』。その誕生は平成4年である。

今でも色褪せないその姿だが、車両としてはもう既に平成の年代の車両なのだと思うと衝撃の方が勝ってしまう。

鉄道車両として、交通のデザインとしてはいつまでも色褪せる事なく、年号が変わった今でも通じるデザインだと見る度に思ってしまう。

後に登場するが、京都を拠点に活動されている建築家である若林広幸氏もテレビ番組の中で

「ラピートは老朽化した事を感じさせないのが良い」

とコメントを残している。

正にその通りで、ラピートのデザインはいつまでも放つ輝きが消えないのだ。

少年たちに鉄道ファンは勿論、最近では海外からの乗客や飛行機利用者たちもその姿をなんば駅では収めている。

名実ともに南海を代表し象徴する車両になった『ラピート』だが、実車を見て気分が高まったところで展示に移っていこう。

南海の線路に駅を離れて、やってきました記念展。

会場は先ほども記したように盆のシーズン、夏休みも真っ盛りな為に少年少女たちで一杯である。

当然、まだまだ足元もおぼつかない幼子を連れた家族もいるので、自分が会場に到着するまでに頭で描いていた

『ラピートの30年とその衝撃を振り返る』

という気分は、少年少女に家族連れに混ざってしまう事で一気に吹き飛んでしまったのであった。

但し、人を避けての写真撮影などは余裕でこの写真のように入り口も記録できる。

確か、この机ってラピートの車内にあったものでは…

ハッキリと記憶はしていないのだけれど。

入場料は800円。

少し高いかもしれないが、はたして中に入るとどのようになっているのだろう…

中に入って、最初に観測したものが写真家である中井精也氏の写真展だった。

写真の1つ1つには拡大して撮影していないが、どれも非常に鮮烈で印象的にラピートの姿が記録されている。

ラピートの持つ、独特なネイビーのカラーと沿線の力を上手く引き出し、写真に閉じ込めていたとでも言おうか。

こうして様々な角度から撮影されたラピートの姿を見て、改めて南海沿線の中にしっかりとこのデザインが馴染んできた事を考えさせてくれるのであった。

そして、部品展示…

っとコレ、正直どうなんですかね〜?

ラピートは南海本線の列車なのに、展示しているのは全て高野線の部品じゃないかと。

こういう所に関しては個人的にマイナス。

鉄道をただ寄せ集めておきゃ良い、とか

南海電車を詰め合わせて並べてればそれで良い、みたいな。

少しこうした手抜きが見えたのには個人的にガッカリであった。

折角の南海本線の花形車両に関する展示なのだから、そこに関しては無理にでも南海本線を貫くべきであったのでは無いだろうかと思ってしまう…のは個人の無理矢理な拘りになってしまうのだろうか。

板関係。

ブルーリボン賞受賞のヘッドマークに関しては確実にホンモノだろう。間違いなく。(傷も見えたし)

そしてこの板関係。

ここでようやく本線が来たか…

ちなみに一部は部品販売として抽選にかけられており、特別製作であったようだが高額な値段が付いていたようだった。(板に関しては全然興味がなく購入の意思もなかった)

そして、下に見える計器類は実際の販売商品なのだとか。

こちらも抽選にかけられ、シートに購入部品などを記して入手する方式であった。

もう1つ、部品コーナーより。

水軒廃止、懐かしいなぁ!!

コレはちょうど小学生の時だったろうか。『関西の鉄道』という書籍を何故か熟読しており、その時に端のページの方にモノクロコーナーで記されていた記憶が残っている。

小学生の時期に見たので、そもそもこの水軒が何処にあるのかも考えていなかった。

そして何が起きたのかも知らなかった。

ただ、そういった惜別の記事が掲載されていた書籍を目にしていた過去があるだけだが、このヘッドマークは何故か懐かしさを引き起こすのであった。

そして左には個人的南海本線の印象…として強く記憶しているフラップ式の停車駅表示が。

一部指定、とこの停車駅の並び方的に…

コレはサザン?

折角ならラピートの停車駅を頼みたかったなぁ。

部品関係ブース付近には、『30周年を迎えたラピートへ!』といったメッセージのコーナーを発見。

大人に少年に、多くの世代からラピートが愛されているのだなと改めて知る事の出来た1幕であった。

中には南海沿線…を飛び越えて関東からのメッセージもあり、与えた影響力の多さとファンの根強さを思い知ったものだった。

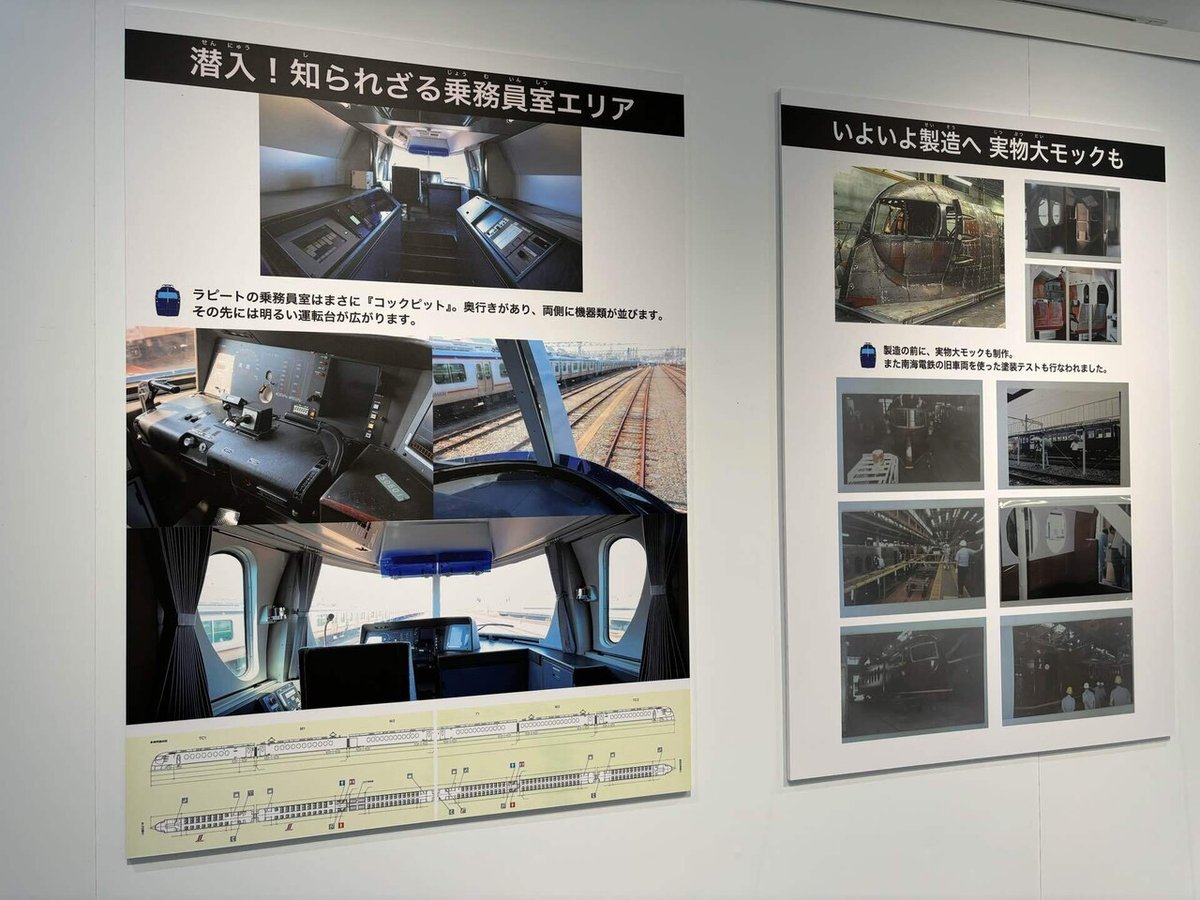

今回の展示の目的が、この展示…『ラピート誕生秘話』である。

ラピートが誕生するまでの過程を順に展示し、独特な形状をした空港特急の誕生に向かっての歩みをじっくり見ていこうというものだ。

展示の中には、鉄道番組の中でしか見た事のない資料も登場し、これらの資料を目に入れる事の出来た価値は大変大きいものであった。

写真は、ラピートの断面形状。

当初、ラピートは楕円形状の車両にしたかった…との事であったが、車両設計の過程で整備サイドから

「屋根まで丸くしてしまうと転落の危険性がある」

との事でこの形状にひと段落したとの事だ。

あの独特な断面は、車両設計の段階での苦作として誕生したのである。

車体の横面のデザインである。

ラピートはその見た目から当初、『鉄人28号』とあだ名が付いたがこのスケッチにはその面影が色濃く…ではないものの少しづつ顔を出そうとしている。

この時はあの独特な紺色に近いラピートブルーの背景は浮かんでいないものの、今のデザインには非常に近い。

ただ、装飾類の違いが多少あるといったところになるのだろうか。

現在にも

『見た人に強烈なインパクトを与える』

南海の空港特急・ラピート。

そんなラピートをデザインしたのは、京都府を拠点に活躍している建築家・若林広幸氏だ。

ラピートは勿論、若林氏の代表作となり現在も色褪せる事がない。

ラピートのデザインには、若林氏の

『鉄道車両としてそれまで存在したビジネス性の打破』

という使命があった。

ラピートのデザインには、かつての南満州鉄道を駆け抜けた超特急『あじあ』。そしてアメリカを疾走した『大陸横断特急』…と流麗な車両にしてそれぞれ時代に影響を与えた車両に発想を得ている。

ここからもそんな若林氏の苦闘の様子を掲載していこう。この先も恐らく本邦初公開になるのではないだろうか。

ラピートの形状に関しては、他にも構想があった。

写真は、そんな構想の段階で発泡スチロールの模型として設計された車両である。

現在のラピートと共通して残る名残といえば、車体下部の飾りナット類と車体横の尾灯類になってくるのであろうか。

しかし、楕円を大量に盛り込んだ現在の設計からは完全に程遠い。

パノラミックな窓、そして高運転台のような形状から突き出したボンネットのような形状…

ここからどのようにして楕円形状に収束していくのだろう。

もう1つ。

若林氏が構想したラピートの発泡スチロール模型だ。

この段階では、現在の形状に近い段階にまで収束している。

なんとなく個人の感想にはなってくるが、自分の中ではこの車両。アメリカの超特急に似たようなのがあった気がする…としなくもないのだが、一体なんだったろう。

しかし、この段階でも

「あ、ラピートだ」

というよりかは

『見た事のない何かの出来あがろうとする高揚感』

の方が割合多いと言えるのではないだろうか。

若林氏が発泡スチロールで模型を製作している段階の様子。

こうしたところにも、30年への苦節…というのだろうか、産みの過程をじっくり感じる事ができる。

候補を詰めながら、少しづつあの『ラピート』の設計に向かって成長しようとしている姿が非常に面白い。

そして、それらの幻の形状デザインに現在のラピートの塗装である『ラピートブルー』が塗布された。

どのデザインも南海の車両担当の方面では『度肝を抜くデザイン』『見た事もないような車両』として目に映り、そして

『鉄道のデザインからは遠ざかっている人の発想』

として大きな衝撃を与えるのであった。

そして、この他にも。

ラピート…ではなく、幻の関西空港特急としてはこのような発想もあったのである。

こちらは幻の名称案だ。

現在のラピートという名称は、ドイツ語で『速い』という意味にあたるのだが、他にも名称がたくさん検討されたようである。

現在のラピートという名称は、全国の空港アクセス列車の中で一際大きくインパクトを与えているものだと思っている…のだけれども、ここまで発想の種類が多かったのには驚かされるところだ。

もしかすると、逆に『ラピート』の方が幻になっていた可能性もあるのかもしれない。

若林氏と南海電鉄サイドで様々な協議を重ね、そして様々に車両設計に落とし込まれていったところで、いよいよラピートは製造の段階に入ったのである。

製造は関東圏の『東急車輛』にて実施され、同時に南海では高野線向けの大運転用車両・ズームカーとして設計された2000系も同時製造で実施されていた。

左には実際に完成した後の運転台の写真があるのだが、完成した後の姿は正に

『ロボットのような』

姿となり、引いて見た写真では説明されなければ『鉄道車両』と分からない段階にまで仕上がっている。

と。このラピート設計の中には面白い写真もあるのだ。南海ファン・関西私鉄ファンには知る人ぞ知る1枚の記録がこの中にあったのである。

会期中に見つけた人は、この中の読者にいらっしゃるのだろうか…?

この写真である。おわかりいただけただろうか…

写真は、ラピートに完成後塗布する事になった専用の塗装『ラピートブルー』を塗布する段階の試験塗装である。

が、その試験塗装に起用された車両をご覧いただきたい。

2枚扉に短い車体。

そして続く小さな窓。

そう。この試験塗装に使用されているのは…

間違う事なき

あの21000系・ズームカーなのである。

時は高野線の大運転関係で世代交代のあった時期、その過渡期であり21000系・丸ズームに関しては少しづつその役割を解かれる車両も出てきたのだ。

22000系、角ズームに関しては製造も増結用、かつ車齢もこの時点では若かった為に廃車・離脱の対象にはならなかったものの昭和も絶頂の昭和30年台から製造された21000系に関しては、少しづつ新型車両に押され引退を迎えていたのである。

なので、このようにして廃車予定の21000系が後継の関西空港開港を控えた新型特急の為に体を張って、その老体を活かしたのである。

この写真だけは注視せねば分からなかったが、貴重な記録としてどうしても見届けておきたかった。

…とこの話に関しては別項目で『高野線とズームカー』の話で区分分けするべきだったのだが、その話に関しては機会を追って掲載しよう。(書くんか?)

さて、ラピート30年の過程に関してはここで終了。

ここで会場のステージコーナーで

『南海電車◯×クイズ!!』

が開催されたので少し振り向いて参加する事にした。

と言っても2〜3問しか参加していない。

てかそこはラピート縛りや関西空港関係じゃないんかい。

んで、写真はその様子。

簡単なものから難易度極めているやつまで結構あったかな、という感じ。

てゆーか明らかキッズ向けなんですよね…

暇つぶしにしか見てませんでした。

問題としては、まずこんな感じ。

Q1、ラピートの出せる最高速度は次のうちどれ?

① 120キロ

② 150キロ

…と、コレに関しては①の120キロです。

関西空港連絡橋に差し掛かる、泉佐野↔︎関西空港でこの速度を出すようで。(てかそこでしか出せないらしい)

他には。

Q2(多分そうだった)

ラピートの車体には、ラピートと同じく今年に30周年を迎えたセレッソ大阪のラッピングをしたラピートがいます。では、そんなセレッソ大阪のラッピングをしたラピートはどの編成?

① 50601編成

② 50603編成

ん〜、コレは南海利用者、南海ファンには簡単な問題?という事で。ここは無理矢理にもハードル上げてきましたね。

正解は②の50603編成です。

50601編成は写真のように、大阪万博2025のラッピング編成。

ラピートには編成の先頭車両に番号が振ってあるのが特徴。見てわかりやすくするのだろうか…

写真の大阪万博2025のラピートには鼻のあたりに『1』が振られている。

では、他の編成は?というと。

こちらが、50604編成。

鼻の部分には『4』の文字が刻まれており、4番めの編成である事が分かる。

しかし、こうして見ると普通のラピート。ただし側面を見ると…

何やら装飾がされている。

この装飾はスイスの鉄道の車両デザインをそのまま投影したものであり、少し日本離れしたデザインが非常に特徴的である。

名称もあり、『MOB』の愛称が振られている。

スイスの列車をモチーフにデザインはそのまま…との事であるが、個人的にはかつてのドイツを賑わせた気動車特急である『フリーゲンダー・ハンブルガー』のように見えてしまう。

同じ欧州だけども。

少しスイスのデザインかと言われると刺さらない感じもあり、実際に見ると分かるのはロゴなどでだ。

南海電車クイズに関しては未来の鉄道オタクたちと家族に譲って、他の展示関係を視察。

全体的にここもラピートだらけなのかと言えばそうでもなく…

結果として、このプラレールレイアウトの中も京急やJRが走行していたりとかなり支離滅裂な状態であった。

それでも改造品を含め、ラピートに関してはかなり多彩なラインナップであった。

ラピート展なのに、南海のラインナップは多くないんかい…と思いつつ、すごすご後にして次の展示へ…

かつてスルッとKANSAIが販売していたヒット商品、GOGOトレインの南海車も幾つか走行していたが、それでも量は微々たる数しか南海要素がなかった。

こちらはNゲージコーナー。

Nゲージに関しては体験運転も可能で、300円を事前に支払って並ぶ方式であった。

自分は家に帰れば幾らでも走らせられるので触らず…

ここでは南海電車のアレコレを見ていく。

1/150のスケール世界では新旧を問わず、昭和から令和まで沢山の南海車両が製品化されているのである。

写真は平成に入ってからの新塗装車両たち。

7000系と7100系が多くを占めているが、奥には橙を基調とした9500系の更新車両も鎮座している。

そして窓の割り振りが特徴的な、和歌山港へ行く特急/サザン。

自分が生まれた頃。既に南海はこの塗装だったので、緑よりもこちらの方が馴染みは大きい。

少し寄って、緑色の時代を彩った車両たち。

定番のズームカーが中心だが、何故かJRのDE10形機関車も…

もう少し拡大して見ることにしよう。てゆーか1201系とか分んのか皆んなは

DE10形機関車の横に鎮座しているのは、令和に入ってから運転されていたL'Arc〜en〜CielのHYDE氏をデザインしたHYDEサザン。ブラックを基調にしたデザインが輝いている。

テーブルのミニチュアに乗るのは、新世代のズームカーである2000系。(1番左)

そして緑復刻の7000系と続き、これまた緑復刻の10000系サザンと続いていく。

7000系の復刻塗装は10年近く前の平成27年に再現がなされたが、奇しくも今年。再び緑色の南海電車が帰ってくる。

7100系の4両編成に施行され、再び南海本線上を緑色の電車が復活するのだ。

7100系に関しては30年近くぶりに復活という快挙であり、形式単独で見ると大きな歴史の節目を迎えたという事になる。

そういった中での予行演習的な展示になったであろうが、来場者の目に昭和の定番であるこの緑色の電車はどう映ったのだろう。

このNゲージコーナーには、ラピートの歴史を語るようなコーナーが置かれていた。

それがこのpeachの共演である。

南海の象徴として早く30年。

現在でこそ、様々な装飾やラッピング。企業とのコラボレーションが当たり前なラピートであるが、その先駆けとなったのはやはり真っ赤になって姿を見せた『ネオ・ジオンラピート』こと

『機動戦士ガンダム』

とのコラボレーション。

そしてもう1つがこの格安航空会社である

『ピーチ・アビエーション』

とコラボレーションした写真の『ピーチ・ラピート』ではないだろうか。

今回の30周年展には模型として、飛行機と共に展示に参加していた。

ラピートの定番であった『青系からの脱却』となったこのコラボレーションに関しては改めて模型資料として見れた事が非常に大きいと思っている。

今後も南海のリーダーとして。独特な宣伝塔として大活躍を期待したいものだ。

最後の展示はコレ。

乗れる小さなラピート。

少年少女たち。そして家族連れ格好の展示となっており、入場時にチケットを購入して乗車する事が可能である。

料金は500円程度だったような気がする。

子どもたちを乗せてコースを走行する様子は撮影したもののプライバシー関係で絶対に掲載は出来ないので、今回は停車中の様子を。

縮小しても、格好良さは健在である。

操作台のガワから。

コントローラーはかなり簡素である…と同時に衝撃を受けたのは、やはり集電装置だ。

架空線集電ではないものの、しっかりとラピートのキモである電車としてのパンタグラフを再現しているのには驚かされた。

もう少しじっくり見てみたかった…

最後はこの模型を掲載して終了。

久しぶりの長作だったので、なんというかあまり自信なし。

今思えば、目次入れとくべきだったね…

この後は近鉄に移動し、大阪難波から初盆参りに移動。

ラピート展、最終的な感想として記しておくのであれば

・ラピートの歴史展

として見にいくのではなく、ラフに

・南海電車フェスティバル

くらいの展示だったかなという感想。

そして自分が思ったのは、

「誰かと一緒に参加した方が良かった」

という感想。

1人じゃ絶対に浮いたし、家族連れ中心だったのでかなり気が引ける。

大きなお友達には難しいです。

そして

展示は他にありましたが、今回は撮影すらしていないのもアリ。ちょっとスルーしております。

改めて

ラピート登場30周年、おめでとう!!