The Lost Universe 古代の巨大海洋節足動物①節足動物の始まり

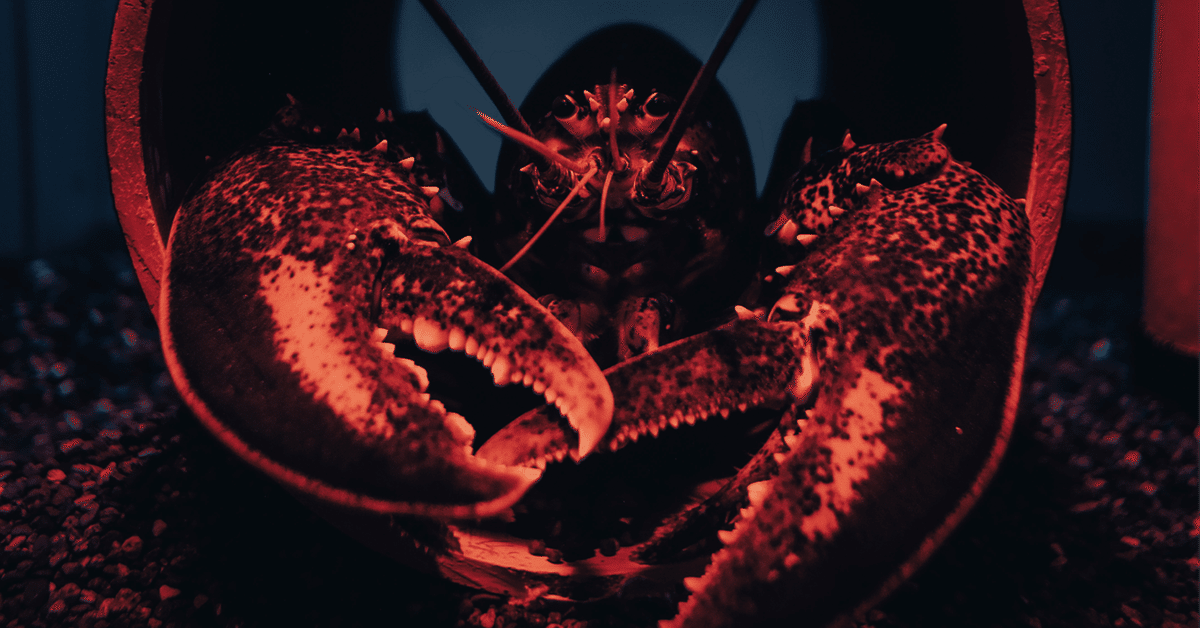

生き物好きならば、節足動物のかっこよさに魅せられた経験がおありだと思います。彼らの分類群は実に多様であり、生態も姿もバラエティに富んでいます。

もちろん古代の地球にも、様々な節足動物たちが息づいていました。彼らの中には、我々の予測を越える驚異の大型種も存在ていたのです。

節足動物とは何者か?

一口に節足動物とは言っても、その種類は実に膨大です。というか、一口では到底説明できないほど多様で大成功した生き物たちなのです。地球上で超大繁栄を成し遂げており、全動物種の85%以上を節足動物が占めています。

全長1 mmにも満たない極微小のダニ類から、全長2 m以上にも達する巨大な古代鋏角類まで、大きさも種類数も本当に幅広く、生物マニアの探究心をとらえて離さない節足動物たち。特殊能力を有する彼らの体は、我々脊椎動物とはどのように違っているのでしょうか。

外骨格を備えた究極の無脊椎動物

無脊椎動物の一大グループである節足動物。形態的な特徴を述べると種類ごとに超膨大な解説が必要となるので、全分類群における共通形質を語ります。それは、クチクラ(キチン質やタンパク質などで構成)からできた「外骨格」を備えている点です。また、ボディは「体節」というユニットから成っており、節ごとに可動するのが特徴です。彼らの体は成長に伴って新しくなり、脱皮によって外骨格は大きくなっていきます。

外骨格のメリットは、頑丈かつ軽いということです。筋肉などの組織を外部の衝撃から守ることができ、体節構造のおかげで高い運動能力を発揮できます。なお、外骨格はとても硬いですので、関節部の摩擦を抑えるために、外骨格の縁辺部からは潤滑物質が分泌されています。

さらに、節足動物の身体構造は我々人類とは大きく異なっており、驚くべき超感覚や特殊能力を備えています。例えば触角や体毛は高度な感覚器として機能しており、化学物質・気温・水温・水流の変化など様々な情報を感知できます。どこまでも私たちの予測を軽々と越えていく節足動物たちは、生き物好きが一生かけても探究し尽くせない魅惑の動物群なのです。

あまりにも膨大な海洋節足動物たち

節足動物の多様性は動物界の中でも屈指であり、特に海洋では節足動物が生態系を支えていると言っても過言ではありません。代表的な例となる種類は、南極に生息する甲殻類ナンキョクオキアミです。

ナンキョクオキアミの偉大さは、その桁違いのバイオマス量です。彼らは南極海の表層から中層で浮游生活を送っていて、その群れは数kmの長さに達することもあります。資源量は数億tとも言われ、数えきれないほど多くの海洋生物の糧となっているのです。

個体数が桁違いに多いだけでなく、彼らの形態や生態も超多様です。海洋という壮大な環境の中、沿岸部・サンゴ礁・沖合・深海に及ぶ広範な世界に節足動物は適応しています。高い繁殖能力と順応能力、どのような環境下でも力強く生き抜くタフネスが彼らの強力な武器と言えます。

もちろん、甲殻類以外の節足動物も海洋に息づいています。その一群が鋏角類であり、浅海域にはカブトガニ類(よくカニと勘違いされますが甲殻類ではありません)、深海にはウミグモ類が生息しています。なお、ムカデのような外観をしているので、たまにゴカイが節足動物だと勘違いされますが、ゴカイやイソメは外骨格を持っておらず環形動物というグループに分類されます。

節足動物は海で生まれ、昆虫やクモやサソリが派生し、陸上にも適応していきました。それほどまでに多様で複雑な節足動物の起源は、いつ頃この星に誕生したのでしょうか。地球史上屈指の巨大分類群の栄華の歴史をたどっていきたいと思います。

海洋節足動物の進化

現在、節足動物は地球上の至るところに生息しています。水中・陸上・地中に幅広く分布しており、他の生き物の体内に寄生する種類もいます。これほど多様で複雑な節足動物たちの起源とは、いったいどのような生き物だったのか、とても興味深いところです。

節足動物の進化は謎だらけ。研究が進むほど彼らの神秘性は増し、生物学者を魅せ続けています。

謎に満ちた最古の節足動物

節足動物の起源に関しては、いまだ議論が続いています。古生代カンブリア紀以前に誕生したものという見解は多くの研究者の間で一致していますが、最古種と呼ぶべき原始的な種族の化石は未発見であり、発生年代の特定は極めて難しいのです。節足動物はカギムシ類やクマムシ類に近縁と考えられており、クマムシ類の化石がカンブリア紀の地層より産出していることから、節足動物の誕生も近い時期に起こったのではないかと推測されます。

本体ではなく生痕化石の発見記録ならば約5億3700万年前に及び、少なくともカンブリア紀の初期には節足動物が生きていた可能性があります。ただ、カンブリア紀の中頃には三葉虫をはじめ多様な節足動物が海中に泳ぎ回っており、もしかすると原始的な種類の誕生は我々の予想よりも早かったのかもしれません。

「カンブリア爆発」という言葉があるように、約5億4200万~約5億3000万年前にかけて全動物界の大進化が起こり、多くの動物の分類群が一気に出揃いました。それに伴い、節足動物も急速な多様化を果たします。現生節足動物のプロトタイプとなる者、現代のどの種族にも属さない特殊な者など、ありとあらゆる節足動物が世界中の海に拡散していきます。

三葉虫やカブトガニなど進化史において、様々な節足動物が海洋に登場しますが、生存競争で優位に立ち、現在の海で最も繁栄しているのは甲殻類です。彼らの起源はカンブリア紀に遡るとされており、他の節足動物をはじめ多種多様な海洋生物と競合しながら、現在の地位を勝ち取ったと考えられます。

なぜ海洋性の昆虫は少ないのか?

ここで、1つ疑問が残ります。地球上の全生物の60%を占めるほどの大勢力でありながら、なぜ昆虫は進化の過程で海洋へと進出しなかったのでしょうか。事実、海洋性の昆虫は極めて少なく、アメンボ類やユスリカ類のごく一部しか確認されていません。

この謎については多くの議論が展開されており、様々な学説が唱えられています。1つの理由として、昆虫類は陸域での生活に順応しており、彼らの外骨格の構造が海中活動に向いていないという点です。実は昆虫の外骨格は酸素を化学反応させることで硬化するので、豊富な酸素に満ちた陸上での活動に好適なのです。海中の酸素量は、大気中と比較して約30分の1程度と言われていて、昆虫が外骨格を補強するのには困難な環境となっています。

対照的に、海洋の一般的な節足動物・甲殻類はカルシウムを利用し、自らの外骨格を硬化させます。海中にはカルシウムが豊富に存在しており、甲殻類は海の中で育ちながら強固な体を作っていきます。なお、ザリガニなどの淡水性甲殻類は、脱皮前に体内のカルシウムを「胃石」と呼ばれる塊にします。その胃石を溶かしながら、カルシウムを再利用して、硬い外骨格を作っていくのです。

形質的に不利な条件を抱えながら、昆虫たちが海洋で甲殻類と渡り合うのはかなり困難です。一方、高い運動能力や飛翔能力など、昆虫は他の節足動物にはないアドバンテージを有しており、陸上動物としてのポテンシャルは極めて高いと言えます。

両種族とも、それぞれの環境に最大限優位な適応を果たした成功者たちです。その証拠に、昆虫も甲殻類も世界中で見事に繁栄しています。

それでは、海の中で生まれた節足動物の歩みを追っていきたいと思います。はるかな超古代、途方もない5億年以上もの大昔、とてつもない大きさの節足動物が海洋を泳ぎ回っていました。

【参考文献】

Reissland, A., et al.(1985)Barth, Friedrich G., ed. Trichobothria, Springer, pp. 138–161.

川井唯史(2007)『ザリガニの博物誌 : 里川学入門』東海大学出版会

編:石川良輔, 監修:岩槻邦男・馬渡峻輔 (2008)『節足動物の多様性と系統』 裳華房

Smith, Frank. W., et al.(2017)Segmentation in Tardigrada and diversification of segmental patterns in Panarthropoda. Arthropod Structure & Development 46 (3): 328–340.

Daley, Allison., et al.(2018)Early fossil record of Euarthropoda and the Cambrian Explosion. Proceedings of the National Academy of Sciences 115: 201719962.

Nadein, K., et al.(2022)Lubrication in the joints of insects (Arthropoda: Insecta). Journal of Zoology 316 (1): 24–39.

Asano, T., et al.(2023)Eco-evolutionary implications for a possible contribution of cuticle hardening system in insect evolution and terrestrialisation. Physiological EntomologyVolume 48, Issue 2-3.

蒲郡市生命の海科学館の解説キャプション

名古屋港水族館の解説キャプション