AIによって「ホワイトカラー消滅」は起こるのか実験してみた

先日、コンサルティング会社の経営共創基盤の会長を務める冨山和彦氏の著書を読みました。

冨山氏の本は毎回、新しい視点や気づきを与えてくれるため、新刊が出るたびに必ず手に取っています。今回の本では、いわゆるホワイトカラーの「事務職」が、AIの進化によって徐々に取って代わられる可能性について言及されています。

そこで、この考えが実際にどれほど現実的なのか、AIの力を借りて検証してみることにしました。

1. 複数のAIを使って企業分析をしてみる

テーマは、アメリカのスポーツメーカーのナイキの企業分析です。同社が直面する業績低迷の原因を探り、解決策を見出すという内容です。

このような企業分析は多くの企業で行われています。競合企業の状況を理解するためであったり、今後買収の対象になりそうな会社をリサーチするのが主な目的です。通常は経営企画やファイナンス部門に属する競合分析チームのスタッフ数人がこれらの業務を担います。今回はナイキが自社で公開している四半期ごとの決算資料の分析ではなく、客観的な視点からより定性的な分析を行います。

今日は数人のスタッフの代わりに以下の4つのAIを「雇い」ます。

Chat GPT4o、Perplexity、Claude 3.5、Mapifyです。選定の理由は以下の通りです。

Chat GPT4: 包括的な分析力と文脈の理解力に優れているので、全体像の把握のため。

Perplexity: 最新の情報へのアクセスと情報元を明確化してくれるため。

Claude 3.5: 論詳細な分析が得意なので、因果関係を把握するため。

Mapify: マインドマップ化など、ビジュアル化能力に優れているため、情報の整理と可視化のため。

お題とAIを含めた体制が決まったところで、早速分析を始めてみましょう。

2. 過去5年の業績とその要因を把握

まずは過去5年の株価をAIにみせて乱高下の要因を特定します。Chat GPT、Perplexity、Claudeのそれぞれに同じプロンプトを投げ、そこで得た3つの回答をChat GPTにまとめてもらいます。

3つのAIへのプロンプト

ナイキの株価が下のグラフのように変動した要因を以下の2つの切り口に分けて、説明してください。

i.) 2019年から2021年末までの新型コロナウイルスの期間中、ナイキの株価は安定して上昇。

ii.) 2022年初め以降、今日までナイキの株価は一貫して下落傾向。

Chat GPTへのプロンプト

3つのAIからの回答をまとめてください。

Chat GPTからの回答

3つのAI(Claude、Perplexity、Chat GPT)の分析を組み合わせ、Nikeの株価変動を全体的にまとめると、以下のような総合的な視点が得られます。

2019〜2021年: COVID-19期間の株価上昇

この期間中、Nikeは以下の要因により成長を遂げました:

デジタルトランスフォーメーションとDTC戦略:

Nikeは、パンデミック以前からデジタルチャネルへの投資を進めており、ロックダウン時に消費者がオンラインショッピングにシフトしたことで恩恵を受けました。特に、Nike.comや専用アプリを通じた直接販売(DTC)が成長し、物理店舗の閉鎖の影響を補う形となりました。

ブランドの強みとマーケティング:

Nikeの「You Can’t Stop Sport」キャンペーンがロックダウン中の消費者に響き、自宅での運動やフィットネスアプリの利用が増加しました。また、SNSを通じたブランドエンゲージメントも強化され、消費者の忠誠心を維持しました。

サプライチェーンへの迅速な対応:

Nikeはオンラインでの在庫管理やフルフィルメントを強化し、サプライチェーンの初期混乱を乗り越えました。さらに、自動化やデジタル化のツールを導入することで、効率的な運営が可能となりました。

パンデミックによる経済環境:

政府の刺激策や低金利政策により、消費支出が押し上げられ、投資家心理もポジティブになったことで、Nikeの株価が上昇しました。

2022年以降: 株価の下落

2022年以降、Nikeは以下の要因により株価が下落しました:

在庫問題とコスト増加:

サプライチェーンの混乱が在庫の積み上がりを引き起こし、Nikeは在庫を処分するために割引販売を余儀なくされました。これに伴い、倉庫コストも増加し、利益率が圧迫されました。

中国市場での課題:

中国におけるCOVID-19の制限措置の長期化や、シンジャン綿の問題に伴うボイコットにより、Nikeは中国市場で苦戦しました。また、中国国内のブランドからの競争も増えています。

インフレと金利上昇:

インフレが消費者の購買力を圧迫し、特にアスレジャー製品などの価格に敏感な商品が売れにくくなりました。また、金利上昇により成長株の評価が下がり、Nike株のボラティリティが増しました。

競争の激化と消費者行動の変化:

オフィス復帰が進む中で、消費者のアスレジャー需要が減少し、価格に敏感な傾向が強まりました。さらに、LululemonやOn、Hokaなどの競合ブランドがシェアを拡大し、Nikeの市場シェアが減少しています。

持続可能性への関心:

消費者が持続可能性や倫理的な製品生産に関心を持つようになり、これに特化したブランドに対する消費者の支持が高まる中、Nikeは競合他社に遅れをとっている面があります。

最新の財務結果と投資家の懸念:

Nikeの最近の財務結果が期待を下回り、売上成長が鈍化していることも投資家の懸念材料です。2024年の第4四半期には売上が前年比で2%減少し、アナリストの予測を下回る結果となりました。2025年度の業績見通しも厳しく、経営陣への信頼が低下している面もあります。

総括

Nikeの株価変動は、パンデミック期間中にはデジタルトランスフォーメーションやブランド力、経済的環境の追い風があり成長しましたが、2022年以降はサプライチェーンの問題、在庫増加、競争激化、消費者需要の変化、そしてインフレによる経済環境の悪化が影響し、株価が下落しています。

Claudeの回答は運営面の詳細や地域別の課題に、Perplexityの回答は財務指標や競争環境、持続可能性トレンドに、私(Chat GPT)の回答は経済環境の背景に重点を置いています。これらの視点を統合することで、Nikeの現在の状況と今後の課題がより包括的に理解できます。

解説

コロナ期間中の株価の上昇要因と、コロナ収束後の2022年初めから今日までの株価下落の理由をそれぞれ、複数挙げてくれています。また総括で各AIが、どのような視点から、何を重視して分析したかを解説してくれており参考になります。

3. 課題の特定と解決策の提案

次に上の分析結果を元に、課題を洗い出し、その課題に対する解決策を提案してもらいましょう。なお、YouTubeでNikeの業績に関して興味深い分析をした動画(https://www.youtube.com/watch?v=NRBuclq2-MY&t=4s)をみつけたので、その内容をMapifyにマインドマップ化してもらったものも、併せて考慮してもらいます。

Chat GPTへのプロンプト

Chat GPT, Claude、Perplexity、Mapify(動画のマインドマップ)の回答を元に、課題を挙げ、それぞれについて解決策を提案してください。

Chat GPTからの回答

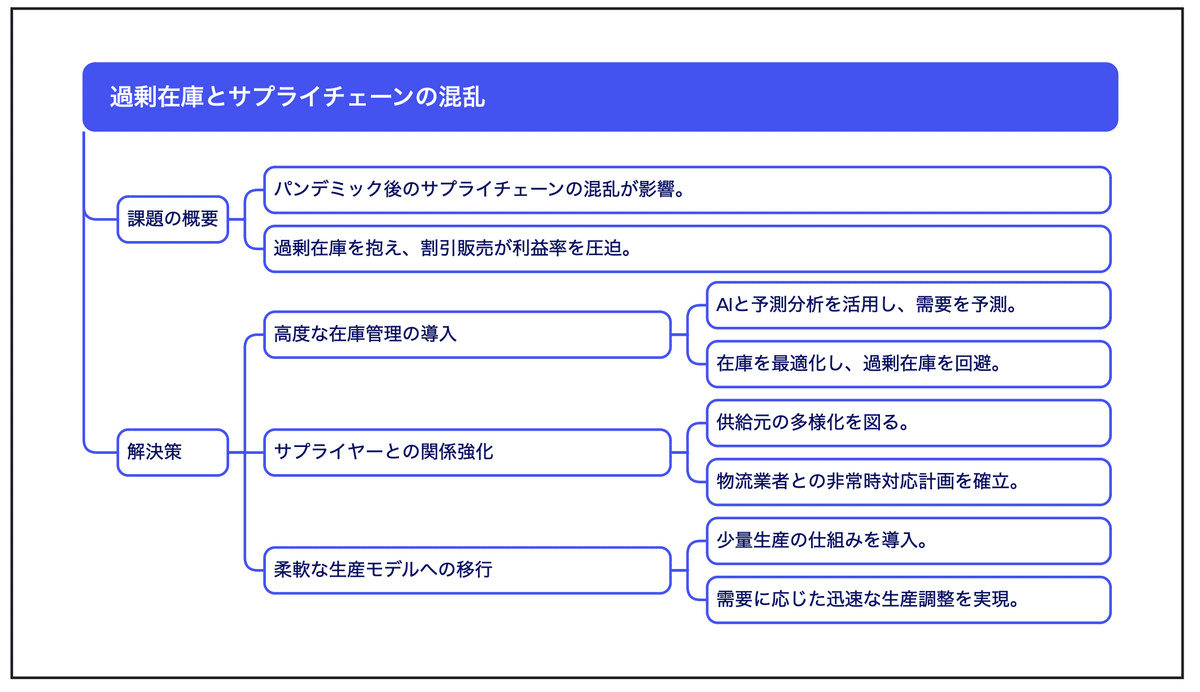

I. 過剰在庫とサプライチェーンの混乱

課題: パンデミック後のサプライチェーンの混乱で過剰在庫を抱え、割引販売が利益率を圧迫しています。

解決策:

高度な在庫管理の導入: AIと予測分析を活用して需要を予測し、在庫を最適化します。これにより、需要の変動に迅速に対応し、過剰在庫を避けられます。

サプライヤーとの関係強化: 供給元の多様化や物流業者との非常時対応計画を確立し、サプライチェーンの安定性を向上させます。

柔軟な生産モデルへの移行: 少量生産の仕組みを導入し、需要に応じた迅速な生産調整が可能になるようにします。

II. 中国市場での課題

課題: 長引くCOVID制限や新疆綿問題に伴うボイコット、国内ブランドとの競争が影響しています。

解決策:

地域特化型のマーケティングと調達: 中国の文化に合った地域特化型のマーケティングを展開し、消費者の関心に応えるとともに、地元での調達を増やして好意的なイメージを築きます。

地元のインフルエンサーやブランドとの協力: 中国での評判を向上させるために、現地のインフルエンサーやブランドと提携し、信頼を高めます。

サステナビリティの透明性を向上: 素材の調達や持続可能性に関する透明性を高め、倫理的な生産に関心を持つ消費者との信頼関係を築きます。

III. 経済的なプレッシャーと消費者行動の変化

課題: インフレや金利上昇により消費者の購買力が低下し、アスレジャー需要も減少しています。

解決策:

予算に優しい製品ラインの開発: 価格に敏感な顧客向けに手頃な製品ラインを導入し、質を保ちながらより幅広い消費者層に対応します。

プレミアム感の強化: 高価格帯の顧客向けに特別な機能や限定版を備えたプレミアム製品を提供し、ブランドの魅力を高めます。

成長分野への拡大: アウトドア用品やウェルネス関連製品など、アスレジャー以外の成長分野への多角化を進め、消費者の関心の変化に対応します。

IV. DTC戦略の飽和と新鮮さの欠如

課題: NikeのDTC戦略は消費者の関心を引きつけにくくなり、新鮮さに欠けています。

解決策:

ストーリーテリングの再活性化: 消費者との感情的なつながりを強化するために、リアルな体験やストーリーを活用したブランド構築を推進します。

コミュニティ構築の強化: 地域イベントやスポーツクラブとのパートナーシップを通じて、ブランドを中心としたコミュニティを育成します。

パーソナライズド体験の導入: DTCチャンネルのデータを活用し、顧客に合わせた製品提案や特別な体験を提供してロイヤルティを高めます。

V. 内部管理と専門知識の喪失

課題: CEOの交代や経営方針の変化により、専門知識が失われ、競争力が低下しています。

解決策:

優秀な人材の保持と育成: 特に専門分野において優秀な人材を保持し、次世代リーダーを育成するプログラムを確立します。

元専門家との再連携: 過去の専門家をコンサルタントとして再登用し、失われた知見を取り戻します。

部門横断的な協力の促進: 部門間の知識共有を強化するためのクロスファンクショナルチームを設置し、社内の専門知識を最大限活用します。

VI. 新興ブランドとの競争

課題: Lululemon、On、Hokaなどの新興ブランドが若年層に支持され、Nikeのシェアを奪っています。

解決策:

サステナビリティとイノベーションへの注力: 環境に配慮した製品開発に力を入れ、若い消費者が重視する持続可能性に対応します。

ユニークな価値提案の強化: Nikeの技術力や製品の耐久性、ブランドの歴史的価値を強調し、競合との差別化を図ります。

特定層向けの限定コレクション: Gen Zやミレニアル世代に向けた限定版コレクションやコラボレーションを展開し、ブランドの魅力を高めます。

VII. 消費者とのつながりの弱化とブランドイメージの変化

課題: パフォーマンス広告への依存が消費者とのつながりを弱め、ブランドがコミュニティ志向から遠ざかっています。

解決策:

ブランドの目的と価値観の再強化: 包摂性や地域社会への貢献といったNikeの核心メッセージを再度強調し、多様性やメンタルヘルスを支援するキャンペーンを行います。

“Nike Stories”プラットフォームの立ち上げ: 消費者がNike製品によってどのような体験をしたかを共有できるプラットフォームを立ち上げ、消費者同士のつながりを強化します。

商品開発に消費者の声を活用: ソーシャルメディアでデザインや新商品に関する意見を収集し、消費者がブランドに積極的に関与できる環境を作ります。

総括

これらの解決策を組み合わせることで、Nikeは運営の効率化、消費者エンゲージメントの強化、ブランド価値の再構築を図り、市場での地位をさらに強固なものにできます。

解説

ナイキが現状直面している7つの課題を挙げてくれました。また、それぞれの課題について、きちんと解決策案もセットにしてくれており、非常にわかりやすい分析レポートと思います。

4. 特定した課題と解決策案をビジュアル化

さて、この結果を社内で共有するためにビジュアル化したいと思います。Mapifyにマインドマップを生成してもらうことで、より視覚に訴えかけるため理解しやすくなるでしょう。

また、経営陣への報告用に、Mapifyにプレゼン資料も用意してもらいます。

5.さいごに

いかがでしたでしょうか。

ここまで4つのAIを使って、ナイキの業績不振の理由、現在直面している課題と解決策案までをまとめてみました。私一人で、これらの分析をしてプレゼン資料をつくるまでの一連の作業は合計で1時間もかかっていません。私の過去の経験から、AIなしでこのレベルの資料を用意するのに、管理職が1人、スタッフが2-3人で作業する場合、最低でも3日はかかりました。また、日本語と英語の2バージョン作る場合、さらに時間を要しました。AIは他言語への対応は一瞬なので、これは大きなアドバンテージになります。

このことから、冒頭に挙げた冨山和彦さんの本のタイトル通り、「ホワイトカラー消滅」は起こり得るシナリオといえます。より正確にはAIと人間の共存が今後より加速していくと考えられます。

個人的にも株式投資の対象となり得る企業を調査する際に、AIを使うことで今まででは想像できなかったスピードで幅広い分析ができており、投資の意思決定も以前より早くできるようになっています。

以上になります。今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!