【まいにちnote】 D&Iな組織創りがうまくいかないシンプルな理由

みなさんこんにちは!

様々な地域で組織創り支援をしていて、最近よく経営者の方から相談されることの一つに「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)な組織を創りたいんだけど」という要望があります。

ダイバーシティ&インクルージョンとは多様な人材を受け入れ、個人の能力を活かして企業の創造力を高めること

過去の日本においては戦後の復興からの高度経済成長のように、インフラも整っておらず、モノも不足している状況下で「つくれば必要とされる」状態だった為、「早く・安く・多く」作れることが正解となり、正解を目指す競争をしていました。

その「正解がある時代」においては複雑な指揮系統よりもシンプルで即効性のある方が成果までのスピード感が早くなる為「トップダウン・軍隊型」の組織が好まれたわけですが、約3年前未知のウイルスが世界中を襲ったあの日から「正解のない世界」に突入した今はどうでしょうか。

マスクをつけるのかつけないのか、ワクチン接種をどうするのか、リモートワークを認めるのか、などこれまでに経験したことのない判断を成功事例がない中で決断しなければならない。

それをトップ一人で決断し、組織の全員がその決定に乗って動くのは、リスクが高すぎるわけです。

そこで注目されるようになってきたのが「D&I」。多様な人材の価値観・視点を活かして経営していくD&I経営です。

前述した通り、組織創りにおいてもD&Iというキーワードが注目され、多様なメンバーの意見を活かせる組織創りをしていこうという機運が高まっています。

その為にまず組織内に根付かせる必要があるのが「心理的安全性」です。

心理的安全性

チームにおいて、『他のメンバーが自分の発言を拒絶したり、罰をあたえたりしない』という確信を持っている状態。対人関係にリスクのある行動をとったとしても、メンバーが互いに安心感を共有できている状態

シンプルに言えば「失敗や他人の評価を恐れることなく発言や行動できる」状態なわけですが、これを既存の組織で実装する際によく見かける失敗パターンがあります。

それは、ただ「ぬるい組織」に成り下がってしまうということ。

当然ですが業績も下がります。

なぜそうなってしまうのかというと、「心理的安全性を高める理由」の本質的理解がない中で進めてしまうから。

なんとなく流行りに乗って「何でも意見していいよ!」となったり、管理職層が間違った行動へ厳しい指摘やフィードバックをできなくなってしまったりとガバナンスが崩壊しただけになっている組織を時折見かけます。

心理的安全性を高める本質的な理解。

なぜ、心理的安全性を高めるのか、

それは「仕事の基準」を高くする為です。

求める仕事のレベルや基準を高くすることはイコール、今までやったことがないことへの挑戦や、レベルの高い業務に取り組むことになるので当然失敗する確率も高まります。

そうなった時に失敗を受け入れ、活かしてブラッシュアップできるようにするために「心理的安全性」という土台が必要なわけです。

つまり、心理的安全性を高める際には同時に「仕事の基準も高く設定する」ことがマストだということですね。

それをしないでただ心理的安全性だけを上げれば、メンバーにとっては楽でぬるい職場になるでしょうが、以降業績が伴わないときでも引き締めや厳しさを発揮することのできない(ギャップで人が辞めてしまう)骨抜き組織になってしまいます。

だったら心理的安全性が低くてトップダウン・軍隊型の組織の方が業績観点ではよっぽどマシだと思います。

ということで今回はこれからD&Iな組織創りに取り組もうとしている方への注意喚起も兼ねて「心理的安全性だけ高めて、仕事の基準を上げない」というよくある失敗ケースについてまとめてみました。

何か参考になれば幸いです。

《お知らせ》

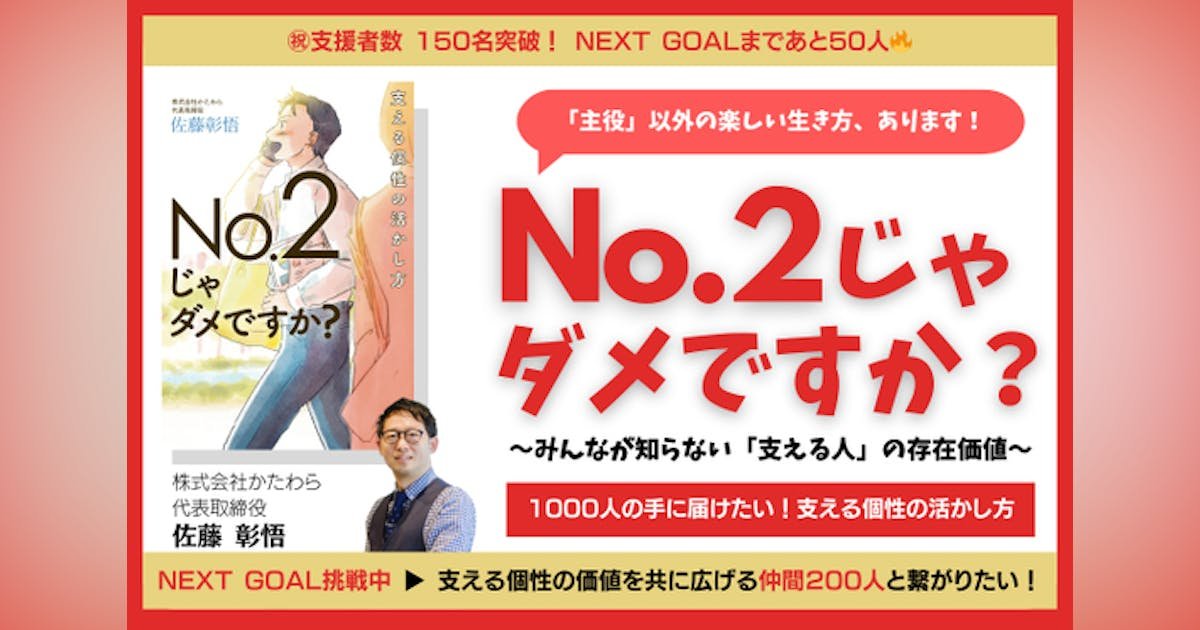

★初の著書『No.2じゃダメですか?』(24/1/29発売予定)の事前予約も兼ねたクラウドファンディングに挑戦中!!

応援よろしくお願いします!

本書は「何者か」を目指すよりも、周りの人を「支える」ことに喜びを感じる人たちに向けて、「支える個性」を活かすコツを伝えたくて執筆しました。

社会は「支える人」の存在なしには回らない。

だからもっと「支える」個性を持つ人たちの価値が認められ、活躍できる機会が生まれるような世の中にしたい!

・「何者かに、主役になれ」という世の中の風潮が苦手だ

・これから社会に出ることに不安を感じている

・誰かを支えることに生きがいを感じている

・今まさにNO.2・裏方として日々を過ごしている

・今後NO.2を仕事にして生きていきたい

もしあなた自身が、または周りの大切な人でこれらに当てはまる方がいたら、この本を読んで・存在を伝えて頂けたら嬉しいです。

いいなと思ったら応援しよう!