地方映画史研究のための方法論(23)抵抗の技法と日常的実践①——ギー・ドゥボール『スペクタクルの社会』と状況の構築

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

見る場所を見る3——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」は2021年にスタートした。新聞記事や記録写真、当時を知る人へのインタビュー等をもとにして、鳥取市内にかつてあった映画館およびレンタル店を調査し、Claraさんによるイラストを通じた記憶の復元(イラストレーション・ドキュメンタリー)を試みている。2022年に第1弾の展覧会(鳥取市内編)、翌年に共同企画者の杵島和泉さんが加わって、第2弾の展覧会(米子・境港市内編)、米子市立図書館での巡回展「見る場所を見る2+——イラストで見る米子の映画館と鉄道の歴史」を開催した。

また12月月21日(木)〜12月26日(火)には、第4弾(8月開催の「2+」を含む)となる展覧会「見る場所を見る3——アーティストによる鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」を、2023年12月21日(木)から26日(火)にかけてGallery そらで開催する。三ヵ年計画としてスタートしたこのプロジェクトもいよいよ最終年度となり、当初からの目標だった鳥取県全体の映画館とレンタルビデオ店の開・閉館年表も、一旦完成させることができそうだ。

ここが発信地!娯楽の殿堂・世界館──ノンフィルム資料に残された、鳥取の老舗映画館の足跡

関連して現在(2023年12月9日時点)、杵島和泉さんによるオリジナル企画として、鳥取の映画館・世界館の歴史を紹介する展覧会「ここが発信地!娯楽の殿堂・世界館──ノンフィルム資料に残された、鳥取の老舗映画館の足跡」が行われている。鳥取市歴史博物館 やまびこ館の所蔵資料をはじめとして、これまで公開される機会のなかった貴重な記録写真や印刷物などを紹介すると共に、川端通り世界館→南吉方世界館→シネマスポット フェイドイン→鳥取シネマと名称や場所を変えながら興行を続けてきた老舗映画館の複雑な歴史を解きほぐし、その実相を明らかにする取り組み。展覧会のメインビジュアルはイラストレーターの湖海すずさんが手がけており、「見る場所を見る」で構築した方法論「イラストレーション・ドキュメンタリー」の新たな展開を作り出してくれてもいる。

地方映画史研究のための方法論

調査・研究に協力してくれる学生たちに、地方映画史を考える上で押さえておくべき理論や方法論を共有しておきたいと考え、この原稿(地方映画史研究のための方法論)を書き始めた。杵島さんと行なっている研究会・読書会でレジュメをまとめ、それに加筆修正や微調整を加えて、このnoteに掲載している。これまでの記事は以下の通り。

メディアの考古学

(01)ミシェル・フーコーの考古学的方法

(02)ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』

(03)エルキ・フータモのメディア考古学

(04)ジェフリー・バッチェンのヴァナキュラー写真論

観客の発見

(05)クリスチャン・メッツの精神分析的映画理論

(06)ローラ・マルヴィのフェミニスト映画理論

(07)ベル・フックスの「対抗的まなざし」

装置理論と映画館

(08)ルイ・アルチュセール「イデオロギーと国家のイデオロギー装置」

(09)ジガ・ヴェルトフ集団『イタリアにおける闘争』

(10)ジャン=ルイ・ボードリーの装置理論

(11)ミシェル・フーコーの生権力論と自己の技法

「普通」の研究

(12)アラン・コルバン『記録を残さなかった男の歴史』

(13)ジャン・ルイ・シェフェール『映画を見に行く普通の男』

都市論と映画

(14)W・ベンヤミン『写真小史』『複製技術時代における芸術作品』

(15)W・ベンヤミン『パサージュ論』

(16)アン・フリードバーグ『ウィンドウ・ショッピング』

(17)吉見俊哉の上演論的アプローチ

(18)若林幹夫の「社会の地形/社会の地層」論

初期映画・古典的映画研究

(19)チャールズ・マッサーの「スクリーン・プラクティス」論

(20)トム・ガニング「アトラクションの映画」

(21) デヴィッド・ボードウェル「古典的ハリウッド映画」

(22)M・ハンセン「ヴァナキュラー・モダニズム」としての古典的映画

ギー・ドゥボール——闘争の道具、あるいは武器としての書物

抵抗の技法と日常的実践

今回からは新シリーズとして、権力や社会から押し付けられた秩序のもとに生きながら、様々な知恵や工夫を凝らして抑圧に抵抗してきた人びとの戦略や戦術を論じた著作を取り上げる。それらの著者は——例えば理論的な「観客」論のような——科学的・合理的であることを重んじる知の領域からは見落とされてきた、日常的かつ具体的な実践に目を向けようとしてきた。これまでの「地方映画史研究のための方法論」で取り上げた概念としては、ミシェル・フーコーの「自己の技法 Les techniques de soi / Technologies of the self」(自己の技術、自己テクノロジーとも訳される)、ベル・フックスの「対抗的まなざし The Oppositional Gaze」などがそれに該当するだろう。

ギー・ドゥボール(1931-1994)

今回紹介するギー・ドゥボール(Guy Debord)は、1931年フランス・パリ生まれの革命思想家・映画作家である。1940年代末に詩人・映画評論家のイジドール・イズーが立ち上げた「レトリスム Letterism」という前衛芸術運動に参加するが、その後、より社会批判的・文化批判的な傾向を強めた独自の団体「レトリスト・インタナショナル Letterist International」(LI)を結成。またその活動の成果を踏まえて、1957年には「シチュアシオニスト・インタナショナルSituationist International」(フランス語ではアンテルナシオナル・シチュアシオニスト Internationale Situationniste。SI、状況派)を結成。1972年の組織解散まで中心メンバーとして精力的に活動した。その後はイタリア・スペインの革命運動に関わりながら著述活動と映画制作を続けるが、1994年に病のため自宅で拳銃自殺した。

ドゥボールは思想家として、LIの機関誌『ポトラッチ』やSIの機関雑誌『アンテルナシオナル・シチュアシオニスト』のために執筆した文章の他、サンドペーパーを表紙カバーにして両隣の書籍を損傷させることを狙った『回想録 (メモワール Mémoires)』(1958)、断章形式で書かれた『スペクタクルの社会 La Société du spectacle』(1967)など、内容面だけでなく形式面でも野心的・攻撃的な試みを取り入れた著作を数多く発表している。

また映画作家としても、『サドのための絶叫 Hurlements en faveur de Sade』(1952)、『かなり短い時間単位内での何人かの人物の通過について Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps』(1959)、『分離の批判 Critique de la séparation』(1961)、『スペクタクルの社会 La Société du spectacle』(1973)、『映画『スペクタクルの社会』に関してこれまでになされた毀誉褒貶相半ばする全評価に対する反駁 Réfutation de tous les jugements, tant élogieux qu'hostiles, qui ont été jusqu'ici portés sur le film «La Société du spectacle»』(1975)、『われわれは夜に彷徨い歩こう、そしてすべてが火で焼き尽くされんことを In girum imus nocte et consumimur igni』(1978)という、6本のフィルムを制作している。

ギー・ドゥボール『スペクタクルの社会』(1973)

『スペクタクルの社会 La Société du spectacle』(1967)

1967年に刊行された『スペクタクルの社会』(木下誠 訳、ちくま学芸文庫、2003年、原著1967年)はドゥボールの主著であり、邦訳者の木下誠によれば、彼の理論的分野における唯一の完成した著作である。現代の社会や都市空間を「スペクタクル」が支配する世界であると捉え、そうした状況に対する具体的な闘争のための道具あるいは武器として使用できる書物であることが意図されている。刊行の翌年、1968年に勃発したフランスの「五月革命」を予見した書であるとも言われ、発表当初から様々な人びとによって言及・引用・注釈が為されてきた。

スペクタクル社会の徹底的な批判を目指すドゥボールは、『スペクタクルの社会』の執筆に際して221の断章から成る特異な形式を採用することで単線的な物語形式を否定し、同書を読む行為自体がスペクタクルな体験になってしまうことを拒絶しようとした。また彼の試みは、著作の内容に関わるところだけに留まらない。ブルジョワ的な「私的所有」の権利を拒否するために、自著の無断での引用や転用をむしろ積極的に奨励。機関誌『アンテルナシオナル・シチュアシオニスト』の冒頭にも、「発表されたすべてのテクストは、出典を明記しなくても、自由に転載、翻訳、翻案することができる」(『状況の構築へ——シチュアシオニスト・インターナショナルの創設(アンテルナシオナル・シチュアシオニスト1)』木下誠 監訳、インパクト出版会、1994年、p.10)と記していた。実際、『スペクタクルの社会』も世界各地で引用・転用が為され、パンフレットやビラ、コミックなど多様なかたちで世に出回ったという。

ここからはまず、『スペクタクルの社会』のⅠ章〜Ⅲ章(「完成した分離」「スペクタクルの商品」「外観における統一性と分割」)を要約し、ドゥボールが批判する「スペクタクルの社会」とは具体的にどのようなものかを確認する。その上で、同書の訳者・木下誠による解題や『アンテルナショナル・シチュアシオニスト』の邦訳(全6巻、木下誠 監訳、インパクト出版会、1994年)などを参照し、ドゥボールがSIの活動を通して提唱・実践した闘争の方法を見ていくことにしたい。

『スペクタクルの社会』(1967)

現実から分離し、自律したイメージの世界

「スペクタクル Spectacle」とは本来、視覚的に強い印象を与える壮大な光景や見世物、映画・演劇などにおける大掛かりな舞台装置や場面を指す語である。

ドゥボールは、資本主義社会あるいは大量消費社会の到来によって、広告や娯楽、情報やプロパガンダなど、あらゆる物事がイメージを介して経験されるようになったと指摘する。さらにそれらのイメージは、かつては直接に生きられていた生の局面から切り離され、現実の世界に対して自律したイメージの世界を構成している。このように、現実から疎外され、イメージを介することでしか諸個人の社会的関係が成立しないような世界のありようが「スペクタクル」であり、そうしたイメージへの従属が自明のものとなって、常態化した社会が、「スペクタクルの社会」と呼ばれる。

スペクタクルの社会では、他の時代においては触覚が担っていた特権的役割を視覚が担う。すべての現実は「外観」に従わせられており、人びとは「観客」として、イメージを受動的に凝視することしかできない。またそのイメージは、世界の一部を抽象化した上で、元の世界よりも優れたものとして代理=表象(representation)される——「現れ出るものは善く、善きものは現れ出る」(p.18)。その社会において為し得ること、為すべきことが美化して提示され、スペクタクルは人びとが目指すべき生のモデルとなる。

観客は、実際には自分のものではないイメージの中に自らの姿を認めることによって、ますます自己の世界から分離される。自分自身が本来持っていたはずの実存や欲望がどのようなものであったのかが分からなくなるのだ。イメージを凝視すればするほど、観客の生は貧しくなる。そうなれば、たとえ自宅に居たとしても、まるでどこにもいないような感覚に陥ってしまうだろう。

外見的な生のモデルとしての「スター」

例えば映画俳優のような消費の「スター」や、政治家・指導者のような政治的決断の「スター」は、生きる人間のスペクタクル的代理=表象(representation)としての役割を担っている。人びとは、彼/彼女らの外見的な生をモデルとして、それとの同一化を希求する。スターは一般人手の届かない場所に居ながら、同時に社会的労働の成果を体現する存在、目的・目標となる存在として振る舞い、圧倒的な支持を集めるのである。

そのような姿を見る限り、スターは様々なタイプの人格や生活様式を代表・包括しているように見えるが、実際にはスターの活動は包括的ではあり得ないし、それほどバリエーションが豊かなわけでもない。スターとして演出される者たちは、根本的に「個人」とは正反対で対立的な存在である。個人としての自律的な性格を捨て去って、事の流れに従うべく世間の決まりに自らを一体化させているにすぎない。「体制を人格化する偉大な人物が、彼らの現実と異なるということは周知の事実である。彼らは、誰もが知っているように、どれほどわずかな個人的生の現実よりもさらに下に落ちることによって大人物となった」(p.51)。

スペクタクルとしての商品、眺めるだけの貨幣

さらにドゥボールは、「スペクタクルとは、イメージと化すまでに蓄積の度を増した資本」(p.30)であると言う。スペクタクルは、本来なら人間の活動の中に流動的かつ多様な質を備えて存在していたものを自らの内部に取り込み、イメージとして「所有」可能なものにすると共に、そこから質的なものを追放して、量的なカテゴリーに変えてしまう。すなわちそこでは、生きられたもの(経験)すべてが交換可能な「商品」へと変えられているのである。

そもそもこれまで人間が生産力を発展させてきたのは、端的に言えば、集団として生き残るために必要だったからだ。そこでは、交換を目的とした生産物である「商品」は、余剰の構成物に過ぎなかった。しかし、やがて大規模な商業活動が行われ、資本が蓄積するようになると、「生き残る」という当初の目的は達成され、余剰でしかなかったはずの商品生産が経済を全面的に支配するようになる。使用価値(その物が持つ有用性)よりも交換価値の重要性が高まり、もともとは労働の副産物であった「余暇」や「消費」が、あたかも労働の目的であるかのように見做され始めるのだ。スペクタクルの社会の出現は、このように、生産力の発展が豊かさの閾値(ある反応が生じるか否かの境界となる値)を超えたことを意味している。

またドゥボールは、「スペクタクルとは貨幣のもう一つの顔」(p.40)、あるいは「貨幣」の現代における発展形かつ補完物であると言う。「貨幣」はそれぞれ異なる使用価値を持つ財に共通の尺度を与え、交換可能にする性質を表象するものとして社会を支配してきた。それに対してスペクタクルは、言うなれば「単に眺めるだけの貨幣」(p.41)である。スペクタクルは物としての「商品」を必要とせず、イメージだけで流通を成り立たせる、新たな資本主義社会のあり方を生み出した。スペクタクルの社会においては、労働の成果や資本の蓄積、経済的な豊かさは、目に見えぬものとしてではなく、感覚可能な事物——特に視覚的に見ることができる事物——のかたちを伴って現れるのだ。

共同体の解体、孤独な群衆

使用価値よりも交換価値、労働や生産よりも余暇や消費の価値が高まるということは、別の言い方をすれば、自らの労働と、その生産物とが分離させられているということだ。分業や階級の分化が進んだ社会では、労働者は自らが使用するためのものを生産するのではないし、そもそも自分の生産したものがどのような用途で用いられるのかも知らぬまま生産を続けていることも珍しくない。

こうした社会の中では、人びとは自らの生や活動に対する統一的な視点を持つことができなくなる。すなわち、生の全体性が失われる。また同時に、労働者や生産者同士の直接的なコミュニケーションも失われ、共同体は解体されていくだろう。スペクタクルは、人びとの横のつながりや連帯を分離・分断させることで、「孤独な群衆」の孤立状態を経済システムの基礎に据え、イメージを介することでしか社会的関係を築けない状況をさらに強化する役割を果たしている。

スペクタクルの統一性と偽りの対立

スペクタクルの権力は、本質的に統一的・中央集権的・独裁的なものである。現実の社会や生における貧困や数々の矛盾・分裂、階級的な搾取や抑圧といった不条理の上に、それらの存在を否定し、覆い隠すかたちで、自らの統一性を築いている。

他方で、スペクタクルの社会においては、一見すると互いに競合しているようでありながら、実は強く結びついた「偽りの対立」がしばしば見受けられる。例えば同じ資本主義経済のシステム下にある限り、敵対関係にある権力同士がどれだけ闘争したとしても、闘争すること自体が新たなスペクタクルとならざるを得ない。またスペクタクル社会そのものへの不満や批判も、そうした不満や批判自体が一つの「商品」となり、スペクタクル化した反抗、もしくは単なる気晴らしへと容易に転化してしまうだろう。そして、このような「偽りの対立」に目を向けさせ、真に向き合うべき矛盾や分裂を隠蔽することによって、スペクタクルの社会は維持されているのである。

スペクタクルの社会における「偽りの対立」は、上述した以外にも、多様な形態をもって現れる。ドゥボールは、人種主義(レイシズム)や地域主義(各地域の独自性や自立を主張する考え方)は、消費の序列における地位の低さを覆すための便宜上の手段に過ぎず、その結果、スポーツ競技から選挙に至るまで、利害関係を利用したくだらない衝突が繰り返されるのだと手厳しく批判する。さらには、若者と大人の間の対立といったものも「偽りの対立」である。人生の師たる大人などどこにも存在しないし、現在の若者も既存のものを変革するような特性を持ち合わせてはいない。そこで言われる「若さ」とは、人間ではなく経済システムの特性——すなわち資本主義のダイナミズム——なのだ。

集中的/拡散的/統合的スペクタクル

ドゥボールは、スペクタクルにはそれが隠蔽しようとする貧困の段階に応じて二つの形態があるという。一つは、ソ連や中国のような官僚主義的資本主義の国々に見られる「集中的スペクタクル」であり、そこでは一人の独裁者・政治的決断のスターの周りに凝縮されたイデオロギーが前面に押し出される。もう一つは、アメリカなどの先進資本主義の国々に見られる「拡散的スペクタクル」である。そこでは、スペクタクルは多種多様で膨大な商品を讃えるカタログのようなものであり、その中から賃金労働者が自由な選択をするよう駆り立てる。どちらも現実社会の貧困や矛盾を覆い隠しながら、その上に、矛盾なき統一性を持った幸福なイメージを打ち立てている。

またドゥボールは、1988年に発表した『『スペクタクルの社会についての註解』(木下誠 訳、現代思潮社、2000年)において、『スペクタクルの社会』刊行からの20年で起きた大きな変化として「統合的スペクタクル」という新たなスペクタクルの形態の登場を指摘している。スペクタクルの支配は際限なく拡大、肥大化し、人びとの生活のすべてを覆い尽くした。その結果、集中的スペクタクルと拡散的スペクタクルという区別が無効化し、双方の領域をカバーすると共に、それぞれの特質を兼ね備えた「統合的スペクタクル」が生み出されたのだ。

田中東子「スペクタクルの社会を生きる女性たちの自律化とその矛盾」(2016)

ドゥボールのスペクタクル社会論を用いて現代のメディア文化を論じた例として、田中東子「〈スペクタクル〉な社会を生きる女性たちの自律化とその矛盾」(『理論で読むメディア文化——「今」を理解するためのリテラシー』所収、新曜社、2016年)が挙げられる。

田中は同論考において、近年、2.5次元演劇/ミュージカルや非ジャニーズ系アイドルの台頭など、バラエティ豊かな「イケメン男性」が登場してきたことに注目する。かつては「見られる客体」(ローラ・マルヴィ)としてしかメディアや表象の文化に関わることができなかった女性たちが、今日では「見る主体」としての地位を占めるようになってきているのだ。その背景には、第二波フェミニズムを通じて女性たちが社会参加の権利を獲得してきたことや、経済的・社会的な自立の獲得、晩婚化の進行といったライフスタイルの変化があるだろう。

そこで女性たちは、一方では消費主体としての地位を手に入れ、従属的な社会的関係から離脱することができたが、他方では、「イケメン男性」を商品として消費することで、資本主義や消費行動に隷属・服従させられてもいる。フェミニスト・カルチュラル・スタディーズの理論家アンジェラ・マクロビーが語るように、ポスト・フェミニズムの時代には、「商品化されたフェミニズム」や「商品化された女性性」といった新たな危機が生じているのだ(アンジェラ・マクロビー「Young Women and Consumer Culture: An intervention」『カルチュラル・スタディーズ』22巻5号、ラウトレッジ、2008年)。田中は、このようなスペクタクル社会の「狡猾さ」を指摘した上で、私たちはそれに抗うための叡智を獲得していかなければならないと問題提起を行っている。

状況の構築のために

抵抗の方針——状況の構築

では、以上のようなスペクタクルの社会に対して、ドゥボールはいかなる抵抗の技法を用い、それを実践してきたのか。SIの機関雑誌『アンテルナシオナル・シチュアシオニスト』第1号では、スペクタクルの社会が押し付けてくるイメージや既存の社会体制に抗うための方針として、「状況の構築/構築された状況 Situation Construite」が掲げられている。それはさしあたり、「統一的な環境と出来事の成り行きを集団的に組織することによって具体的かつ意図的に構築された生の瞬間」(『状況の構築へ』pp.42-43)と定義される。

要するに、与えられた状況にただ受動的に従い続けるのではなく、スペクタクルによって分離・分断された自分自身の生や欲望を取り戻すべく、自らの意志で積極的に状況を構築すること。またその闘争を、孤立した個人——孤独な群衆——として行うのではなく、組織された「集団」として行うことで、イメージに媒介されない共同体を取り戻すことが目指されるのだ。

心理地理学と漂流

「状況の構築」という指針を実践するための具体的提案の一つが、「心理地理学 Psychogéographie」である。それは、客観的な地図や統計的な社会学的調査の成果を用いるのではなく、「地理的環境が諸個人の情動的な行動様式に対して直接働きかけてくる、その正確な効果を研究すること」(『状況の構築へ』p.305)によって、人びとの日常生活をブルジョワ的に組織する都市計画や都市空間を批判し、スペクタクルに新しい生活様式を探究するための試みであるとされる。

例えば1955年にドゥボールが『裸の唇』誌6号に発表した「都市地理学批判序説」(『状況の構築へ』所収、pp.314-312)には、心理地理学の具体的な方法が記載されている。例えばロンドンの地図を頼りにして、ドイツのハルツ地方を歩き回ってみること。それにより、習慣的な都市の歩き方や観光的な都市の見方に反抗し、「状況の構築」に役立つ新しい地図を作成することができるのだという。

また心理地理学と関連して、SIは「漂流 dérive」という方法も提案している。これは「都市生活の諸条件に結び付いた実験的な行動様式、すなわち、変化に富んだ環境のなかを素早く通過する技術」と定義され、「より特殊には、この実験を連続的に行う期間を指すこともある」という(p.44)。ドゥボールたちは、パリの街の労働者街や駅構内など、様々な場所を成り行きに任せて自由に歩き回り、その場所の心理地理学的調査を行った。ここでも、普段歩いているような道筋を逸れ、日常的な目的や秩序、常識から外れた行動をとることで、意識的・積極的な「状況の構築」が図られたのだ。

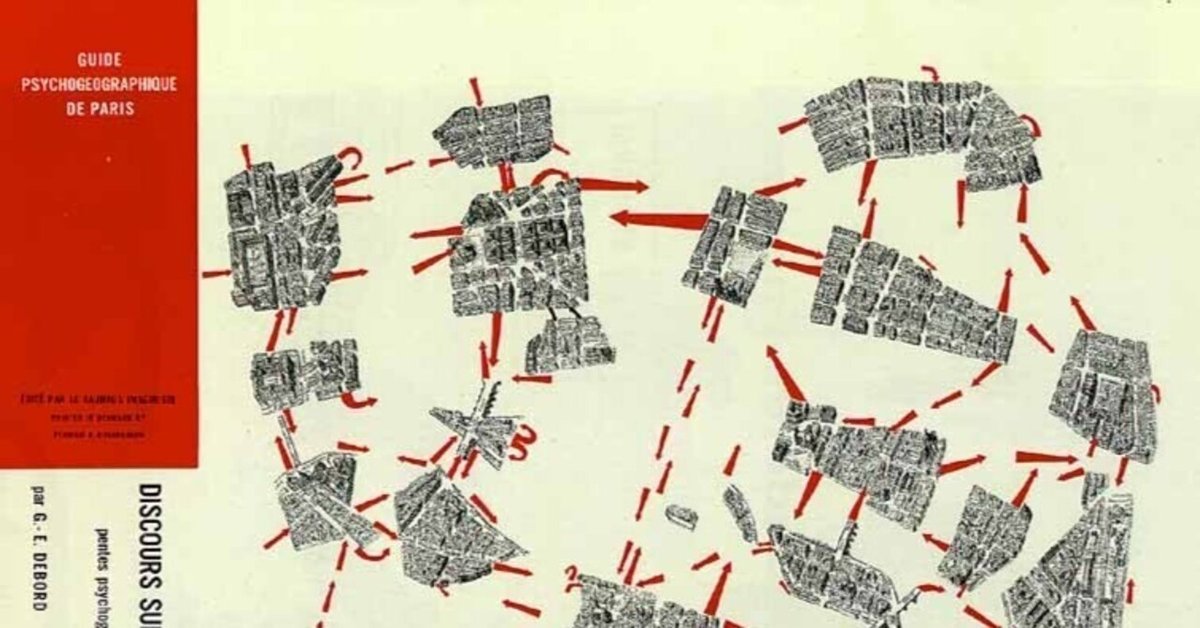

《心理地理学的パリ・ガイド》および《ネイキッド・シティ The Naked City》(1957)は、心理地理学および漂流の実践によって制作された代表的な作品である。

そこでは、既成の地図の断片が赤い矢印によって結び付けられることで、都市の心理地理学的な地図へと作り替えられている。まっすぐ矢印が延びている箇所は、その地域に感じる魅力や快適さといった環境=雰囲気の統一感が表されており、矢印が弧を描いて跳ね返っている箇所は、その地域に感じる疎外の感覚が表されている(南後由和「漂流と心理地理学」『都市空間の地理学』所収、加藤政洋・大城直樹 編著、ミネルヴァ書房、2006年、p.59)。

ただし、これらの実践を「個人の経験」を記述するための方法として普遍化・一般化して捉えようとすることには慎重であらなければならない。社会学者の南後由和は、ドゥボールらシチュアシオニストたちは都市の体験の「記譜法」(その体験を共有可能なかたちで記述すること)にはあまり関心を示さなかったし、何らかの客観的・科学的なデータを入手することも目的としていたわけでもなかったと指摘する(「漂流と心理地理学」p.55)。ドゥボールらは、あくまで都市の「正しい」読み方などないという立場から、潜在的には無数に可能な都市の読みや経験の一端だけを示した。それは「都市空間の重層性や個別の場所感覚を認識することに留まらず、既存の空間秩序に介入し、それを内在的に組み換えていく社会的な実践」(同前、p.67)なのだ。

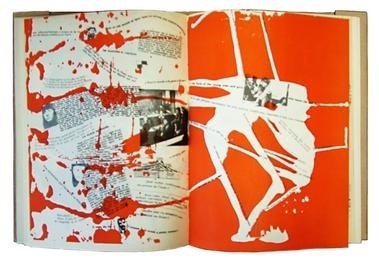

転用

「状況の構築」のための、もう一つの主要な方法が「転用 détournement」である。これは正確には「前もって作られた美的要素の転用」を省略した語であり、「現在のまたは過去の芸術生産物を環境のより高度の構築に統合すること」(『状況の構築へ』p.44)が目指される。その試みは、ブルジョワ的な「私的所有」を否定すべく、明確に「剽窃」の意図をもって為される。例えば『回想録 (メモワール Mémoires)』(1958)において、ドゥボールは様々なジャンルの文章や語、コミック雑誌、地図、広告、写真を「転用」し、コラージュすることによって、1952年から53年にかけての自らの回想録を作り上げている。

またドゥボールが制作した『サドのための絶叫』(1952)や『かなり短い時間単位内での何人かの人物の通過について』(1959)でも、「転用」の方法が用いられている。

『サドのための絶叫』では、映像は白と黒の画面が交互に表示されるのみで、それ以外は何も映し出されない。黒い画面では音声も流れないが、白い画面ではイジドール・イズーやジェイムズ・ジョイスの著作、新聞や『民法典』から引用したテキストが朗読される。90分の間、「転用」された声と沈黙が続く映画を前にした観客は、受動的にスペクタクルを消費するのではなく、自ら積極的に「状況の構築」を行うように促されるのだ。

ギー・ドゥボール『サドのための絶叫』(1952)

『かなり短い時間単位内での何人かの人物の通過について』(1959)では、パリの街並みやカフェの映像、テレビCM、白い画面や黒地に書かれた文字などが映し出された映像に、古典的な思想書やSF小説、社会学の論文などから「転用」したテキストが一組の男女によって朗読され、また別の声がニュース記事を読み上げる。

ギー・ドゥボール『かなり短い時間単位内での何人かの人物の通過について』(1959)

こうした映像と音声の不一致や、テキストの「転用」、映像のコラージュといった方法は、後にジャン=リュック・ゴダールによって参照・転用された。だが木下誠は、ドゥボールがあくまでスペクタクルの社会を拒否し、その破壊のために映画を利用したのに対し、ゴダールはスペクタクルの社会の「裏をかきつつその社会に自己を認めさせることを自らの戦略とし、そこに密かな快感を覚えてきた」のではないかと指摘する(木下誠「「思考の映画」から「状況の映画」へ——J・L・ゴダールとG・E・ドゥボール」『現代思想』臨時増刊号・23巻11号所収、青土社、1995年、p.166」)。

ドゥボール自身もまた、『アンテルナシオナル・シチュアシオニスト』10号において、ゴダールやエドガール・モランを「現代思想の〈地中海クラブ〉(国際的なバカンス会社)」と呼び、「本物の自由の代わりに、売りやすい安物の品物としての自由のカリカチュアを利用」していると批判している(https://situationniste.hatenablog.com/entry/20120710/p1)。ドゥボールおよび木下の立場からすれば、スペクタクルの社会を批判するためには、代理=表象(representation)そのものを否定して「状況の構築」あるいは「反映画」に向かわなければならないのだが、ゴダールはあくまで代理=表象(representation)に留まり、「反映画」を「映画」によって搾取している中途半端な映画作家に過ぎないのである(木下誠「訳者解題」『スペクタクルの社会』所収、p.221)。