伝統工芸を見て「世界平和」を思う@京都伝統工芸館

旅での出会いは、

思いがけないものであるほど、嬉しい。

良いものを引き寄せたような気がするし、運命的に感じることができる。

事前に調べてしまうと、その出会いは「必然」だ。

でも「偶然」なところに価値を感じる。

運命の糸をみずから手繰り寄せたような、

そんな気持ちになる。

今回は久しぶりにそんな旅ができた。

弾丸でノープラン。

ぶらりを目的とした旅。

…だったのに、京都はとにかく人だらけ。

意図せず京都は紅葉の時期で、

お寺の参拝にも予約がいるほど。

外国人観光客が多すぎて、そこかしこに外国語があふれるインターナショナルシティになった京都。

もはやわたしの知っている京都じゃないみたいだった。

とにかく人混みを避けたくて、

ひっそりとした京都伝統工芸館に吸い込まれるように入った。

わたし以外のお客は見あたらず、

がらんとして薄暗い。さっきまで人に囲まれていたせいか、余計寂しげな建物に見える。

入ってみると予想どおり、

お土産屋さんでよく見たような伝統工芸品がずらりと並んでいた。

「2024年卒業制作」

思わず二度見する。

学生がこれを作った?

名匠じゃなくて、成人したか、してないかくらいの若者がこれを..........?

可能性が無限にある若者がどうしてこの道を選び取ることができたんだろう。

やりたいことに、自分が好きだと思ったものに、

まっすぐ進んで行ける強さが途端にうらやましくなる。

「ふわり」というやわらかいタイトル

「髪は1本ずつ和紙糸を作り、」って....

こまかっ!!!

いったいどんだけ時間がかかったの?

どう見ても名匠が作ったとしか思えなかった。

なんなんだ、この建物は....?

もしかして凄く面白いものを見つけてしまったんじゃない?

受付の女性にここはどういう施設か尋ねると、

館内の展示のほとんどが京都伝統工芸大学というの学生が卒業制作のさいに作ったものだという。

学生の作品を展示する建物なんて新しい。

そもそも日本の伝統工芸を学ぶための大学が存在するのも初めて知った。

俄然興味が湧いた。

入館料500円を払い、

作品を見ることにした。

伝統工芸の技術を使いながらも、

にじみ出る「KAWAII」文化は若さ所以?

可愛いというか「KAWAII」

どれもこだわりのフォルムに見える。

「自身の心の内にあるなけなしの「粋」をかき集めて制作しました。」

創作から浮かんだ感情そのままのような

飾らないコメント。

正解を探していない、素の言葉だと思った。

大人になると、感想やコメントにまで

正解を求めてしまうからいやぁね。

建物は4階建てで、ずらりと作品が並ぶ。

生徒たちの作品だけではなく、大学の講師(人間国宝の方もいらっしゃる)の先生のものも展示してある。ちなみに先生方の作品は写真撮影不可。

2階への階段を上がると、

青と白の京描友禅が目に飛び込んできた。

知らない単語が多くて焦るアラサー

「溟海」は大海原、

「ケートス」は古代エチオピア王国の神話に登場する海の怪物で星座「くじら座」のモデルを意味する。

ラテン語で「くじら」を意味するらしい。

冥界と溟海を生き来する生き物、

それが鯨だという内容のコメントだと調べてみてようやくわかる。

伝統的な京友禅に、くじらと星座と海。

構想、色遣い、柄、すべてがどこかで見たことある気がするのに、新しい。

なんていうか「生きてる」みたいな着物だ。

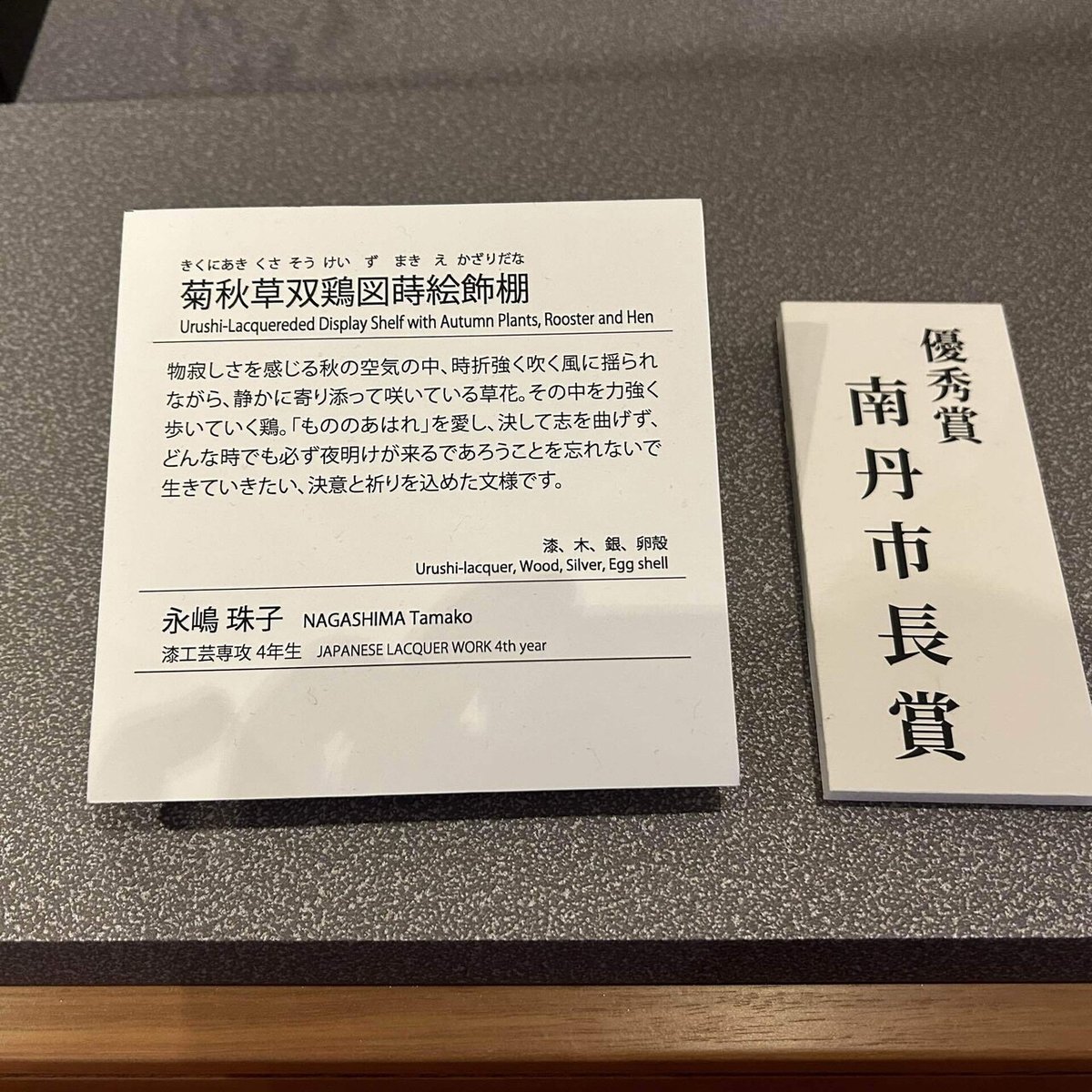

今度は蒔絵の作品。

この瞬間まで読み方さえ知らなかったの。

蒔絵とは、

漆で絵や文様を描き、漆が固まる前に金や銀などの金属粉や色粉を蒔いて

装飾する日本の伝統的な漆工芸。

蒔絵粉を蒔いて絵にすることからこの名前が付けられた。

黒一色に、一対の鶏。

という渋すぎるセンスを持つ学生がいていいのか、どうなのか。

完成度も高すぎて、人生何周したらこんな境地にいたるんだろうか。

なにを見て、どう育ってきたんだろう。

物寂しさを感じる秋の空気の中、時折強く吹く風に揺られながら、静かに寄り添って咲いている草花。その中を力強く歩いていく鶏。

「もののあはれ」を愛し、決して志を曲げず、どんな時でも必ず夜明けが来るであろうことを忘れないで生きていきたい、と決意と祈りを込めた文様です。

引用もしてしまう

制作コメントに、難産だったんだよってドラマが見えるのよ。

苦しみながら、うまくいくようにと祈りを込めながら、自分が信じる「もののあはれ」を表現しようとしている葛藤が。

なのに出来上がった作品は、

むしろ開き直って自信いっぱいで。

「わたしを見なさいよ」

と言わんばかりの堂々たる鶏の佇まいに

襟を正される思いがした。

漆塗に銀や卵殻が使われていて、キラッとしている。

キラッと加減も謙虚で、はかなくて、まさに「決意と祈り」、

もしくは希望のような煌めき。

またまた蒔絵の作品。

「泡沫」に海月の「月」を合わせて、「うたかた」

と名付けられた作品。

英タイトルでは「ephemerality」

「長く続かないこと」、「はかなさ」を意味する単語らしい。

深海を漂うゆらゆらとした海月のゆらめきの一瞬を切り取った作品。

海月を描くのに貝を使うという発想も好きだ。

繊細な柄が美しい。

京都友禅を優雅に泳ぐ鯨。

若者が作ったとは思えない、古風な鶏。

漆塗りの皿に漂うキラキラしたクラゲ。

なんていうか「伝統」工芸なのに、

作り手によって全然タイプがちがうのが良い。

伝統にとらわれすぎない自由があった。

伝統工芸って、おじいちゃんおばあちゃんのものだけじゃなかったんだ。

「数百年年続いた伝統」に

「まだ発展途上の若い感性」がとけあって、

まったく新しいものが出来あがろうとしている。

日本の伝統工芸は、きっとどんどん面白くなる。

伝統工芸師のたまごたちの未来に

幸あれと願わずにはいられない。

あ、なんか「世界平和」ってこういうこと?

ところで、2023年と2024年の卒業制作集と京都伝統工芸大学のパンフレットをはるばる名古屋まで持ち帰った。

京都伝統工芸大学には、

漆工芸、蒔絵、陶芸、木彫刻、仏像彫刻、木工芸、金属工芸、竹工芸、京手描友禅、和紙工芸の10の専攻がある。

大学のパンフレットを眺めているだけでも、

自分の知らない世界を垣間見ているようで楽しい。

こちらは漆工芸の頁

「手板」「蒔絵手板」「乾漆盛り器」という技法を学んでいくらしい。

入学して伝統工芸を学び、

存続自体が価値を生むような職業についたら、

人生が想像も及ばない角度で変わるんだろな。

そんな選択肢がわたしの未来にも

あるかもしれない。

そ思うだけで、ワクワクが止まらなかった。

この選択肢をいつかのために

胸に留めておきたくて、名古屋に持ち帰った。

現時点で興味があるのは和紙と陶芸。

習うまではいかなくても、まず体験からやってみようと体験できる場所を早速検索している。

いくつになっても「やってみたい」という感情に素直でありたい。

▼京都伝統工芸大学・京都伝統工芸館についてはこちら

いいなと思ったら応援しよう!