『プライドと偏見』にみるイギリスの階級社会 ジェントリという存在

『プライドと偏見』は19世紀に活躍したイギリスの女流作家ジェイン・オースティンの小説『高慢と偏見』を原作とした映画だ。

映画化するにあたってカットされたりわかりやすく改変している部分はあるにせよ、古典文学はその時代背景や風俗を理解しているのとそうでないのでは面白味がかなり違ってくるところが少し難点だ。

そこでこの記事では作品の感想と共ににネタバレなしでわかりやすく、映画をより深く理解するためのアウトラインを提示していこうと思う。

(どんなお話??〜参照)

鑑賞前の基礎知識として、また観賞後の答え合わせとして読んでいただければ幸いだ。

『プライドと偏見』に対する「偏見」

『プライドと偏見』というタイトルだけ聞くと、なんだか小難しくお堅い内容を想像してしまう人が多いのではないだろうか?

それは「…と…」という題名がついている別の二つの作品『罪と罰』、『戦争と平和』を同時に思い浮かべてしまうからかもしれない。

(どちらも未読の作品なので本当に難解な話なのかは分かりかねるが、一般的なイメージとして)

私も最初はそういった印象をおぼえたため、実際どんな物語なのか知らずに長い間ウォッチリストに眠らせたままになっていた。

キーラナイトレイが好きだから…

そんな時『はじまりのうた』という映画でキーラナイトレイの演技を初めてみたのだが、ナチュラルでありながら凛としていて、気品に溢れた佇まいに一目惚れしてしまった。

劇中で披露した歌声も素敵だった

「もっとキーラの出演作品を観たい!!」と思った矢先『プライドと偏見』は彼女が主演だったことを思い出し、早速鑑賞するに至ったのだ。

好きなものごとに一直線に向かってしまう私の単純な気質からして、好きな女優が出演しているというだけでその作品に対するハードルは一気に低くなるのだ。

どんなお話??

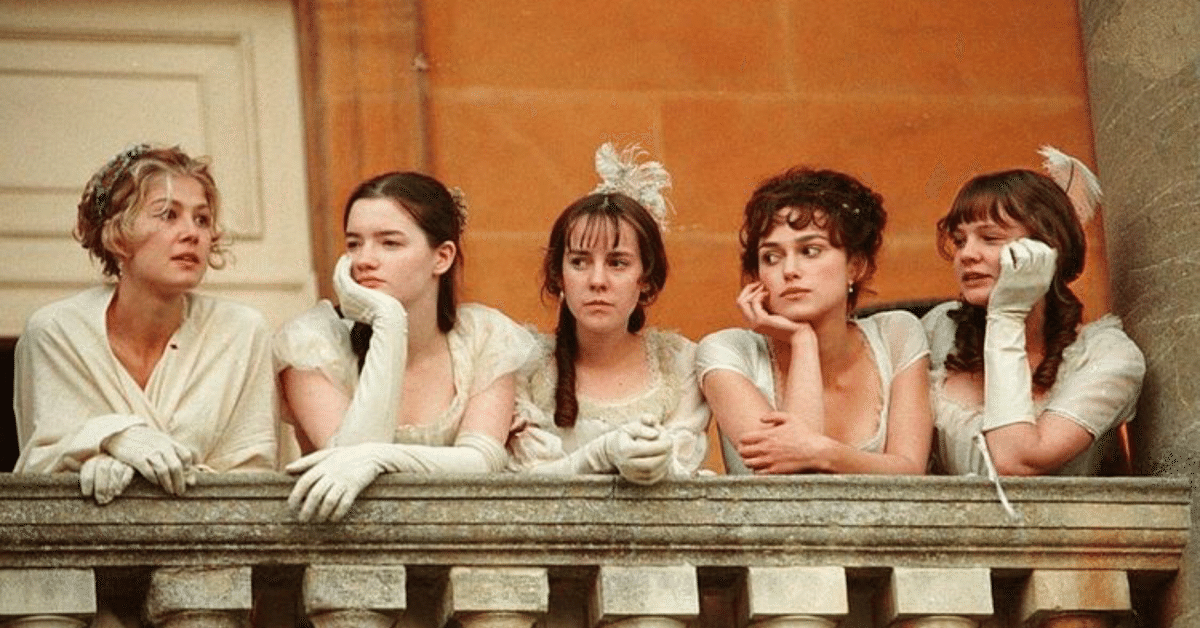

結論から言うと『プライドと偏見』は全くもってタイトルから連想されるようなとっつきにくい話ではなく、ある一家の5人姉妹たちの結婚をめぐるあれこれをロマンス・シリアス・ユーモアが絶妙なバランスで絡み合ったストーリーで展開していく本当に面白い作品だった。

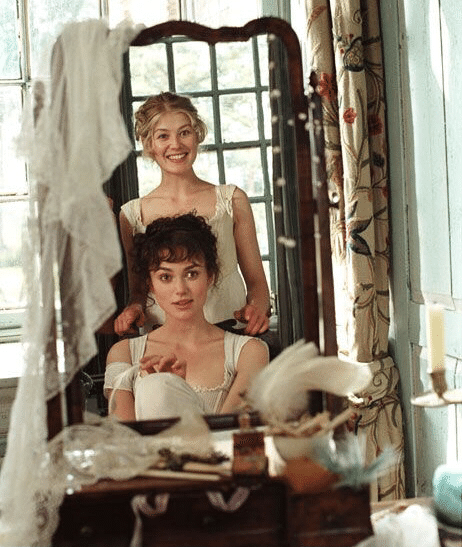

物語の中心になるのは次女エリザベスと資産家ダーシーのもどかしい恋模様で、気が強く賢いエリザベスと誇り高く気難し屋のダーシーは惹かれ合いながらも自身のプライドとお互い異なる身分への偏見に苛まれすれ違いの日々が続く。

そんな二人の繊細な心の動きが抜群の映像美で表現されていて、一気に引き込まれてしまうこと間違いなしだ。

社会的背景

舞台となる18世紀末のイギリスでは女性の相続権が認められておらず、ベネット家はそこそこの財産を持っているものの5人の娘たちには一貫してそれを受け継ぐ権利がなかった。

そのため生家よりも裕福な家に嫁いでいくことが彼女たちの将来の安泰を意味していて、結婚というものが今とは段違いに重要な意味を持っていた時代背景が物語の根底にはある。

さらに、イギリスの階級社会の上層における細かい棲み分けも垣間見ることができる。

物語の登場人物たちはみなジェントリと呼ばれる大地主階級なのだが、貴族との婚姻関係があるダーシー家(年収1万ポンド)、名家というわけではないが富裕な親戚の多いビングリー家(年収5000ポンド)、中流階級(専門職の仕事を有する)の親族を持つベネット家(年収2000ポンド)とこれだけ大きく差がある。

イギリスの階級社会では異なる階級の者同士が生活の上で交わることはほぼない(今もその名残は至る所にあるという)。

その中でジェントリというのは豊かな層の中でも、非常に個人差の大きい階級なのだということがこの映画を通して知ることができる。

さらに誰もがその上に位置する貴族という存在を強く意識していたことや、階級が基準の完全な縦社会を実感できる。

古典文学入門におすすめ!

姉妹の母が娘の結婚のことで必死になって奔走するのには、エリザベスとダーシーがなかなか打ち解けることができないのには、そうした背景があるのだ。

それらの要因を踏まえて観ると、登場人物の何気ない行動一つにもきちんとした歴史的背景による理由があることが見えてきたりする。

教科書を使わずに当時について楽しく学ぶことができるのも古典作品の素晴らしい点だろう。

「階級社会」が題材となると、身分違いの叶わぬ恋や差別など話が暗くなってしまいがちだが、『プライドと偏見』は時代背景に忠実ながらも、そんな心配抜きで物語を楽しむことができるストーリーになっている。

また映像や衣装など美術面へのこだわりも素晴らしく、18世紀末のイギリスを疑似体験したような気分になれるところもおすすめポイント。

是非スコーンと紅茶をお供に優雅に味わってもらいたい一作だ。