デザイン顧問というお仕事

今日は「デザイン顧問」という仕事について。

みなさんの会社や周りにデザイン顧問と呼ばれる人はいますか?

僕はデザイン顧問という仕事は、雇い入れるのも自分で引き受けるのも、双方良い仕組みだと思っているのです。

デザイン顧問という形で複数社に関わってて、なかなか良い仕組みだと思ってる😎

— Yu Uno / note inc. (@saladdays) October 27, 2022

・プロダクトレビュー

・ワークショップ開催

・デザイン組織設計

・メンター

・評価制度設計

・経営層の相談役

単純に多様な人と触れ合えるのは学びにつながるし、導入企業もやる人ももっと増えればいいのになー

「デザインアドバイザー」や「デザインフェロー」という場合もあります。いわゆる顧問とは契約形態が違う場合もありますが、実質的には同じ業務をしています。

僕はnote株式会社でCDO(Chief Design Officer)をしつつFluid Designという自分の会社でも仕事を請け負っており、今日はそこのメイン業務であるデザイン顧問のお話。

デザイン顧問って何さ

僕の周りではやっている方が少なからずいるのですが、あまり一般的な仕事では無さそうです。歴史自体はそこそこありますが、実態としてもおそらく「これがデザイン顧問の仕事」というほど確立された職種でもないのでわかりにくいですね。

これは僕なりの定義ですが

デザインという専門性を用いて、組織や事業を成長させるアドバイスをすること

と捉えています。

デザインの重要性が事業の中で語られることが増えた一方で、まだそれを活かした経験がない組織も多く、そのギャップによって需要が高まってきています。

仕事内容は業種によっても大きく変わります。僕の場合はインターネット業界の事業会社、かつ数十人〜数百人規模の会社がほとんどです。ここから語られる話は、一般論ではなくあくまで僕がデザイン顧問という名前で依頼されているお仕事としてのお話として読んでください。

どんな仕事なの?

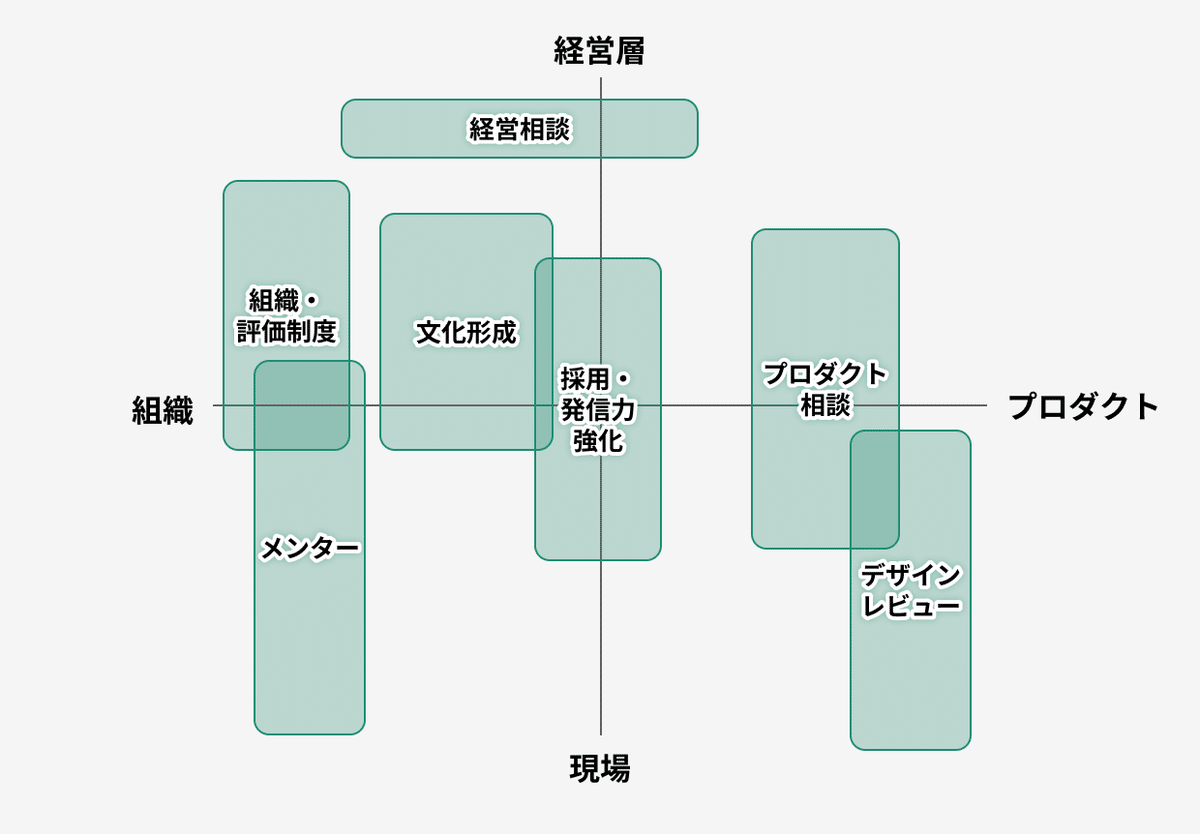

会社によって求められる役割が結構違います

誰と向き合うのか(経営層 or 現場)

何に向き合うのか(組織 or プロダクト)

これはあくまで適当に書いた図ですが、この2軸によって仕事の内容が形成されていることが僕の場合は多いです。

これに加えてその組織の大きさや事業のフェーズによって、図のように経営層と現場の方の距離感が異なってくるため、必然的に内容も深さも少しずつ変わります。

デザイン顧問の魅力

デザイン顧問ってやってて何が楽しいんでしょうね?

基本的には顧問業は自分の能力の切り売り。成長は求められておらず即戦力になること。そのためクライアントの期待値にあう知識と経験、さらには実績が求められます。いわゆるコンフォートゾーンに要望が収まっている状態。

そのため成長の場を求めてというのが一番の目的では難しいです。持っている武器で戦える場所である必要があります。

とはいえ100%マッチする仕事というのは中々ないので、どの領域をおさえてどの領域が経験にないものを受けるのかによって仕事の仕方が大きく変わります。

※特に業務ドメインが完全にマッチしたら競業避止にあたる可能性があるので注意

そんな中で僕が感じている魅力は3つあります。

1️⃣ 経営者の方や会社の運営方針に触れることができる

ここが僕にとって一番の魅力。会社というのは経営者の方によって全くあり方が変わります。特に僕がお話をするのは数十人〜多くても数百人の会社がメインなので、経営者の方の思想が大きく会社にも反映されていることが多く、会社の数だけ学びがあります。

何を大切にしているのか

理想とのギャップはどこにあるのか

デザインをどのように捉えているのか

事業をどのように捉えているのか

etc…

僕は出向や転籍などを含めると10社ほどで社員として勤めたことがありますが、こればかりは未だに同じと感じた会社に出会ったことはありません。

2️⃣ 自分の知らない事業ドメインの仕事に深く関わることができる

大枠としてのドメイン(ECやUGC、HRTechなど)の部分が外れていると、顧問業を受けるのは難しいことが多い。一定の専門知識が求められ、そこの理解に時間をかけるのは会社側にとってコストが高くなるためです。

しかし競合他社の実績を持つ人が顧問を受けるのはあまりお行儀が良くないため、過去の経験と直接競合せず事業ドメインの中で、顧客軸/技術軸/機能軸、いずれか1〜2個がかぶっている会社から依頼が来ることが多いです。

逆に言うと1〜2個は事業ドメインがかぶっていない会社のお仕事になるため、その分やはり学びがあります。

メディア媒体でもニュースとテクノロジーメディアでは違いますし、UGCでもレシピサービスと質問掲示板では異なります。

過去の経験を活かしつつ新たな知識を得てその掛け算の幅を増やしていくのはとてもおもしろいことですし、結果として他の仕事にも応用が効く知識が身についてきます。

3️⃣ 限られた時間で成果を出すことができる

UXデザインやUIデザインの仕事をする場合、明確に「n時間でできる」というのは難しいですね。すべての仕様が固まっていてレイアウトまでできていればあるいはできるかもしれませんが、大概の場合はそんなわけではありません。

もっとふわっとした仕様に対して議論を重ねながら作り上げるので、お互いの理解をすり合わせながら時間をかけて作っていきます。その分時間の変動や拘束が多くなってしまうでしょう。(しかもそこが一番楽しい)

そのような場合、メインの仕事を持っている僕には少し難しい仕事になってしまいます。

僕が今仕事を受ける上で基本的な制限事項が3つ

ⅰ 朝の10時までに終わること

僕はnote株式会社のCDOとしてのパフォーマンスを最大にするため、日中はすべての時間をそちらに使っています。そのためミーティングなどは(一部夜もありますが)朝の10までの時間という前提でお受けすることがほとんどです。

執行役員なので勤務形態の上では日中に行っても問題はないのでしょうが、違うことを次々と行うのは僕は苦手。脳みその切り替えコストが高くなるためやりません。

ⅱ 成果物を伴わない準委任契約であること

「成果物を伴わない」というのは成果を出さないという意味ではなく、特定の期間や納品物の中身にとらわれず、状況に応じて依頼された業務の内容も変更し実行をするという意味です。

成果物を伴う請負契約と伴わない準委任契約の差はこちらを御覧ください。

そもそもの課題がなんなのかを探し出しそれを解決に導くというフローをとることが多いため、成果物を予め定義することが難しいのです。また、期間もその課題によって変わるため柔軟な契約形態にすることがほとんどです。

ⅲ 非同期コミュニケーションが成立すること

対面での同期コミュニケーションは限られた時間でしか取れませんので、Slackなどはいつでもメンションしてくださいと伝えています。

日中は返事ができない場合が多いので急ぎの要件には向きませんが、幸いにして業務上あまり急ぎの話はありません。

デザインレビューなどもSlack + Figmaで完結ができます。良い時代になりました。逆に言うとそういう場が無いと本当にミーティングをするだけになってしまうのであまりバリューが発揮できないと考えます。

この3つの条件が満たせない場合は基本的にお断りをしています。その分受けられる仕事の幅が狭まってしまうのですが、それは致し方ありません。その分その時間でどれだけのパフォーマンスを出せるかをとことん考えますし、その時間でできる成果を見つけ出すことができるとも言えるでしょう。

どうやって仕事を得ている?

僕の場合ほとんどが知り合いからのご紹介です。営業などもしていません。時間的制約があるのと、楽しくてやっているという側面も多いためです。

たまにTwitterやFacebook Messengerでご指名の連絡をいただく程度。

初めて顧問という仕事を受けるのはご紹介が一番だと思います。クライアントからではなく既に顧問業をやっている方から「こういう仕事があるけど受けないか」と言ってもらうのがなお良し。そうすればある程度信頼ある会社であることも多いですし、サポートをしてもらえることもあるからです。

どんな人がデザイン顧問に向いている?

正直偉そうに語れるほど知っているわけではないのであくまで僕が過去受けてきた中での個人の感想です。

人との対話が好きな人

経験の幅が広くデザインだけでなくビジネスに通じている人

現場からマネージメントまで様々な役割を担ったことがある人

情報のキャッチアップが早い人

わかりやすい実績を持っている人

言い出すとキリがないですが、僕の場合はこのあたりが強みになっていると感じています。もちろんデザインのスペシャリストとして現場の方のデザインを実際に手を動かしながら助けるというパターンもあると思いますし、デザイン戦略を経営メンバーと一緒に考えることもあるでしょう。

様々な形があると思いますが、僕は元から器用貧乏タイプなのでこういった広めの知識と経験を評価いただけているようです。

ただ、こういった要件の広さからデザイナーとしての経験年数が少ない方はあまり見かけません。若いからダメというわけではなく、単純に経験の幅と深さは年数を重ねた人の方が多い傾向があるからでしょう。とはいえ、もちろん本当のスペシャリストであればそんなものは関係ありません!

これってデザインだけの話?

はい、これは書いていて思いました。

技術顧問とかとあまり変わらなそうです。一方で「デザイン」という分野はまだまだ市場がテクノロジーと比べると小さいため非常にニッチです。また会社の中での役割も曖昧なため、雇い入れる会社とその人の特性の掛け算によって無限のパターンがあるでしょう。

だからこその面白さがあると思っています。これからより重要性を増していくであろうデザインという分野との接点が増えていくことをとてもうれしく思っています。

デザイン顧問、いかがですか?

デザイン顧問としての仕事は、制約の中でバランスを保ちながら、様々な業界や企業の経験を得られます。

また、雇い入れる企業の方も、自社にはない新たな視点やこれから起こるフェーズに対してデザインをどう活かしていくのかといったナレッジをえることができるでしょう。

デザイン顧問やってみたい!

デザイン顧問を雇ってみたい

この記事を読んでこんな思いを持っていただければ幸いです。

ご相談などは随時TwitterのDMなどでお寄せください!

またこの記事を気に入った方は、ぜひ♡スキを押していってもらえると嬉しいです😉

いいなと思ったら応援しよう!