1. 「雪松図と明治天皇への献茶」展

応挙の第一印象を思い出す

中学生の頃、美術の先生が「円山応挙という人は本当に絵が上手くて、雪を描き残したんですよ。描き直しができないから凄いことですよね。」とおっしゃっていたのをよく覚えている。

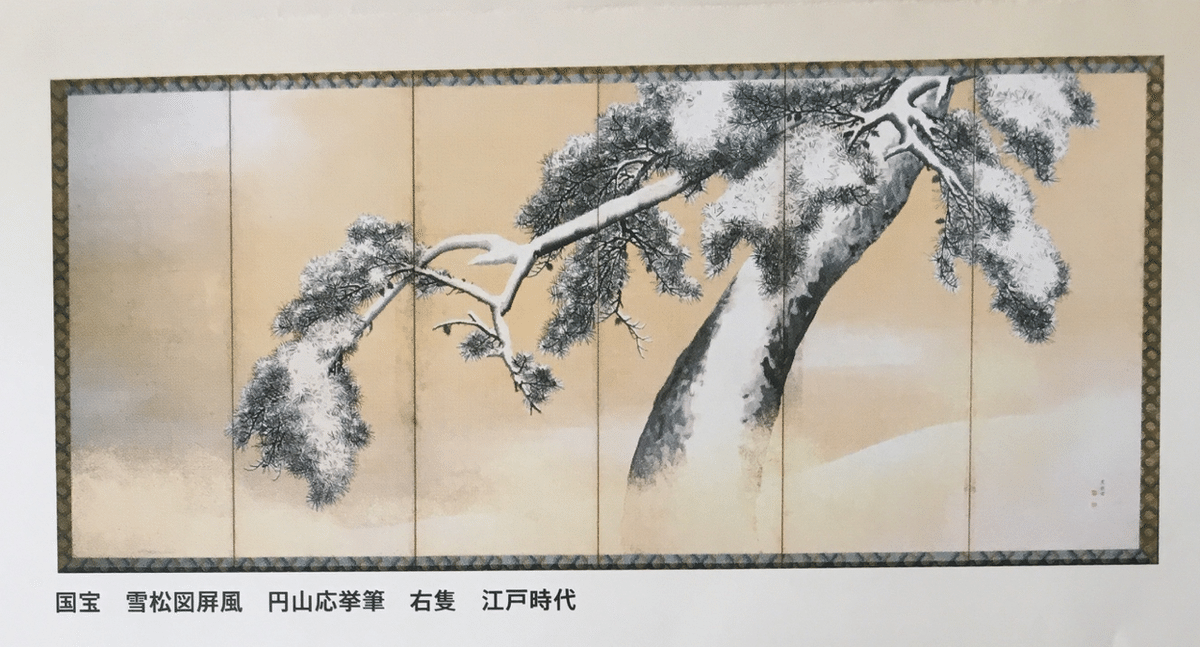

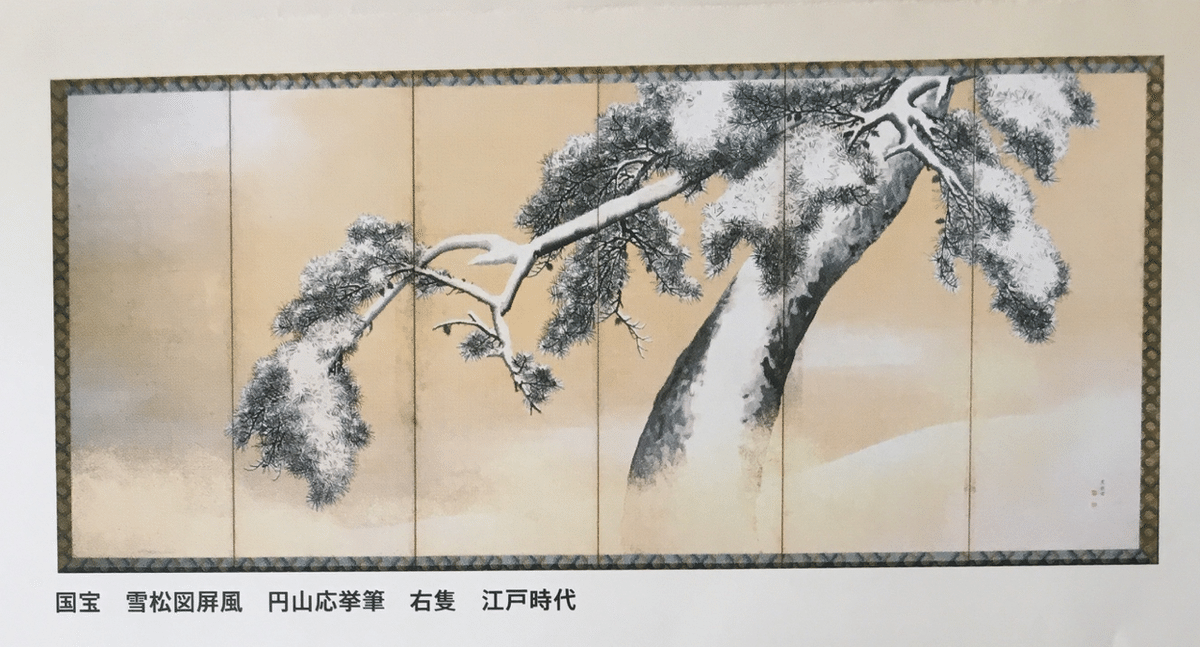

教科書の「雪松図屏風」を見るとたしかに、輪郭線も白塗りした跡もなく、ほんわりとした余白が幹や枝に、積もっている。この印象は現物を見るとまた違ったものに変わったのだけれど。

「国宝 雪松図と明治天皇への献茶」展では、この名作が展示されていた。三井記念美術館では年末年始恒例の公開ということで、私もカラー図版で作品を始めて見てから現物を見る機会は何度かあったはずなのだけれども、その時のフレッシュな感覚はもう記憶にない。もったいない。けれどもそのおかげで、今回の展示で改めて新鮮な気持ちで鑑賞できた。

↓展覧会パンフレットの写真より、雪松図屏風の右隻。本作については記事の後半で。

美術品の来歴に目を向ける

さて今年の雪松図は、令和改元にちなんだ天皇家ゆかりの収蔵品と合わせて展示されている。そこで、この雪松図屏風にも天皇家との関わりがあったことが明らかとなった。

美術品というものは、今こうして美術館で展示されていたとしても、制作後に注文主の手に渡った、あるいは画商を通じて購入された、その後に今とは異なる環境で鑑賞されていた背景を持つことがほとんどである。雪松図にしても私たちの目に触れられるのは、三井家が注文し北三井家に伝わる品として日比谷の美術館に寄贈されたからだ。ガラスで仕切られた展示空間の中にあるのを見慣れていると不思議な気もしてくるが、国宝にせよ、もともとは屏風としての機能を持っていたのである。

それが、明治天皇への献茶の席で広間を囲う役割を果たしたと聞くと少し驚くが。

明治時代の博覧会とは

明治20年(1887)の京都博覧会の折に、明治天皇皇后両陛下を御所御苑内の博覧会会場に迎え、三井高福と高棟の親子による献茶が行われたという。

三井高福と京都博覧会といえば、みやこが京都から東京へと移ったことで文化的にも経済的にも京都が衰退することを憂い、集客力のある博覧会を開催して活性化に努めたのが京都の商人、三井家であり高福も大きな貢献をしていることが残された史料からわかる。歴史物ではないけれど、京都のプライドといえば、最近の本では井上章一が『京都ぎらい』や『パリ、京都』でユーモアたっぷりに記述しているのが面白かった。

産業革命後のロンドンやパリなど各地で開催された万国博覧会には日本も参加し、国内でも内国勧業博覧会(という名の国内産業発展・輸出促進を目的とした見本市・コンテストのようなもの)が開かれたが、これらが政府主導であったことを考えると、同時代に民間主導の博覧会が開かれていたことは興味深い。特に後者においては、工芸品や美術品が鑑賞物や展示品というよりも製品、売り物として販売されていた。彼らは、遷都により失ってしまった朝廷や公家に代わる顧客を発見し京都の伝統工芸を売り込む場として、この博覧会を大いに活用したのであり、日本政府とは美術品に向ける眼差しが序盤で異なっていたようである。この時代における日本美術の商品価値、また美術と工芸の区分は重要なテーマとして今後考えていきたいと思っている。

実際の茶席の様子を想像する

本題の茶席に戻ろう。高福・高棟親子の気合の入りようは、茶席に持ち込まれた数々の三井家の至宝からもわかる。百数十年前とはいえ、売り立てで離散などもせずにそれらが三井家伝来の品として三井文庫なり三井記念美術館なりに収蔵されていること自体、ありがたいことだ。

円山応挙「雪松図屏風」も、天皇をお迎えするにあたり茶室を囲う務めを果たしたのだった。

しかし記念写真もそうそう撮れない時代に、いかにして昔の茶席の様子がわかるのか。答えは、出品された「献茶会記」にある。

展覧会パンフレットのイメージ画像がわかりやすいので上に写真を掲載するが、「献茶会記」という史料には、このイラストで茶色の線で描かれた茶席の様子が墨で描かれており、また具体的な品物・茶菓子の名前も書き残されていた。百人一首でお馴染みの藤原定家の小倉色紙や、この会のために永樂和全に作らせた天目茶碗、香合、景徳鎮の水指、日の丸釜など。さすが三井家、芸術の庇護者である。ひとつひとつが当たり前ながら立派なものなので、お茶は全くの門外漢の私も思いのほか時間をかけて丁寧に眺めてしまった。ガラスの向こうには実際に使われていたように、棚物の上に香合が、下の段には杓立や建水、水指が展示されていた。青磁の杓立から伸びる柄杓(さすがにこれは当時のものではないけれど)もすっとして、この後すぐにでも使えるようである。言われてみればこれらは、道具である。その機能は古びない。

雪松図屏風の見方を実験する

では雪松図屏風はというと、展示品の記録をよく見ると、雪松図の右隻(松の枝は右上から左下へと垂れ下がる構図)の一部が描き込まれていた。六畳の茶席を設けるために、この屏風で仕切ったのだろう。

ここで改めて展示風景を思い出す。展示室の正面、奥に雪松図は左右揃って立っていた。立っていたというけれど、屏風の厚みと重さを考えれば、まっすぐには自立しない。屏風というのは本来、くの字が続いた蛇腹状の壁である。

要するに、先ほどの写真再掲、下記の状態で見られるわけではない。

違うとだけ言っては読み手に失礼なので即席で工作してみた。少し折りすぎかもしれないけれど、大体このような見ばえである。この屏風のように折れ曲がってできた6つの面が左右で対になっていると、六曲一双と呼ぶ。写真は右下に落款があることから右隻で、仮にこれが単体だった場合、形状としては六曲一隻となる。

この方が本来の見方にも近いだろう。切って折って立てたかいあり。

早速作品分析へ。まず近くで見てみたとき。近くから眺めると、意外にも立体感がないような。松の枝の描写は線画に近く、白い紙にあまり濃淡の差のない線がパラパラと並んでいるような印象。線の密度の違いはそこまで目立たず、陰影付けとしてぼんやりとした薄い墨が用いられている。私はたまにフランスのBD(バンドデシネ・漫画)を読むのだけれど、筆使いが少しそれに似ているとも思った。これは教科書で見ていたのとは違う。白はあくまで白地であって、雪のこんもりとした立体感は得られない。

続いて、遠くから見る。下の写真参照。プリント写真をスマホカメラで撮影したのではなかなか再現性が低いので、まだの方は現物をぜひ見ていただきたい。全体もそうだが、幹や枝自体の立体感もぐっと増している。私は西洋美術をかじった人間なので、点描や後期印象派にはぴんとくるのだけれど、この水墨は筆触分割とは無縁である。でも線で立体感を表現する線描技法、どこかで見覚えがある。

線を重ねた絵画といえば、美術展でも画家の素描などと並んで展示されることの多い版画が挙げられる。色彩に頼らない応挙は、版画の立体表現に近いのかもしれない。色といえば、背景に塗られた金も狩野派の金屏風を念頭に置くとささやかなものだが、靄がかった空、地面の雪から反射される光を表現した金粉、卓越した大気の描き方であろう。

それにしても平面に描かれた絵画が立体作品として見られるのは面白い。遠景の写真では斜め左から撮っているが、正面から見るのとはまた様相が異なる。家で雑なミニチュアを作って遊んでいるだけでも発見はあるものだ。

また、このように見え方を色々と試すのは、美術作品が本来置かれていた環境を想像することにも繋がる。三井家の屋敷でどのように飾られていたのだろうか。注文主はそれを念頭に応挙に制作を依頼したのではないだろうか。問いは尽きない。

茶席の由来と雪松図を中心に書いただけで予定していた紙幅を超えてしまった。オンライン媒体で紙幅というのもおかしいか。明治時代の帝室技芸員による作品が後半で多く見られて、それについてもじっくり書こうと思っていたが、一旦記事を締めたいと思う。調べ物をしつつまだ気が向いたら、続きを書くか新しい記事として後編を書いてみたい。

剪綵の技巧に胸をつかれる

最後にひとつ、個人的なエピソードとして《牡丹孔雀図剪綵衝立》という作品について触れておきたい。剪綵(せんさい)というと、なかなか聞きなれない用語だが、中国由来の工芸技術で、三井高福が工夫を重ねて技法として大成したと言われ、三井家から世に多くの作品が出ている。三井家の秘伝として一説では現代にも伝わっているらしい。この衝立も三井高福による作品。パトロン自らも制作していたとは、さすがである。

しかしこの技法というのが、実に手間暇かかるものだった。⑴原画を描き、その輪郭線を薄い紙に写しとって和紙で裏打ちする。⑵外側の輪郭線のみ残して中を切り取る。⑶その輪郭線に金泥を塗り、象牙で磨く。⑷裏返して薄い紙をのせ、輪郭線を写し、これを型にして布を切る。⑸切り抜いた布(裂地)を裏から順に貼っていく。最後に、これらを組み合わせて、屏風や額など一幅の絵画に仕上げるというもの。金泥の輪郭線の間を端切れ(といっても三井家なので立派な絹だったりする)で敷き詰めていくイメージ。

豪華で、かかったであろう手間暇とあまりの繊細ぶりに少しぞわっとする作品である。展示場所も、奥に雪松図が控える部屋の出入口付近とあって、前を向けば牡丹に孔雀、後ろを振り返れば応挙となかなか贅沢な空間である。同じ牡丹と孔雀を応挙の息子の円山応瑞が描いているけれど、私の好みの構図は三井高福。ゆるやかに孔雀の小さな頭から膨らんだ胸、羽、そして足元の牡丹へと視線が誘導され引き立てられる様が美しい。経年劣化で布が色あせたのだろう、全体的に薄暗いが、孔雀の上半身、足元の岩、そして牡丹の白さが際立ち良いバランスを保っているとも思う。(写真を撮れなかったので、興味のある方は画像検索をどうぞ。)

この孔雀の姿を見て頭をよぎったのが、学生時代の美術室でのこと。冒頭に登場した美術の先生は日本画専攻だったので、高校の芸術科目選択で美術を選んだ私は少しだけ日本画を体験する機会に恵まれた。先生いわく、高校ではめったにできないので貴重、とのこと。

その時に選んだ題材が、孔雀だった。サンバダンサーのように羽を大きく広げた姿を青や緑で描いてみたかった。出来上がりはそこそこ気に入ったものの、下絵を描き顔料を重ねたところで、余白のバランスが悪いことに気づき構図を変えればよかったと思っていたのだった。

今になって思う。孔雀の羽を広げなくてもこう斜めに流すだけでも美しく映える、というより私はこれを描きたかったんだな。

あとがき:

20の美術展という連載を始めてから最初に書いた記事で、note初投稿後の翌日に一気に書き上げました。既にあと5つ展覧会ストックがあるので、見るペースと書くペース、記事が追いつくのはしばらく先になるでしょうか。

放ったらかしにしないよう、鑑賞済みの展覧会(アジア・イメージ展、ブダペスト展、吉野石膏コレクション展など)についても忘れずに書くことをここで予告しておきます。

いいなと思ったら応援しよう!