デジタル・シティズンシップ特別授業〜SAJ「ワクワクする学びの場創造研究会」2023年度第3回レポート

一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)の「ワクワクする学びの場創造研究会」による2023年度第3回会合が2023年12月13日(水)、オンラインで開催されました。本研究会は、「ワクワクする学びの場」について開かれた対話の場を創出することを目的に、3ヶ月に1度開かれ、メンバーとSAJ会員からの参加者が情報交換を行っています。

[2023年度の開催レポート→第1回レポート、第2回レポート]

デジタル・シティズンシップの授業を学生と一緒に!

今回は特別企画として、法政大学キャリアデザイン学部キャリアデザイン学科教授 坂本旬先生を招き、「デジタル・シティズンシップ」についてのレクチャーを受けました。デジタル・シティズンシップというのは、「デジタル技術を使用して、学習、創造し、責任を持って市民社会へ参加する能力」のことです。従来の情報モラル教育がデジタル機器利用に抑制的な側面があるとされているのに対し、デジタル・シティズンシップ教育はデジタル機器の利用をポジティブに捉えるものとして注目されています。

この企画は研究会メンバーの朝倉恵氏(さくらインターネット株式会社)の発案によるもので、デジタル・シティズンシップを、子どもに限らず社会人こそ学ぶ必要があるのではないかという問題提起から実現しました。

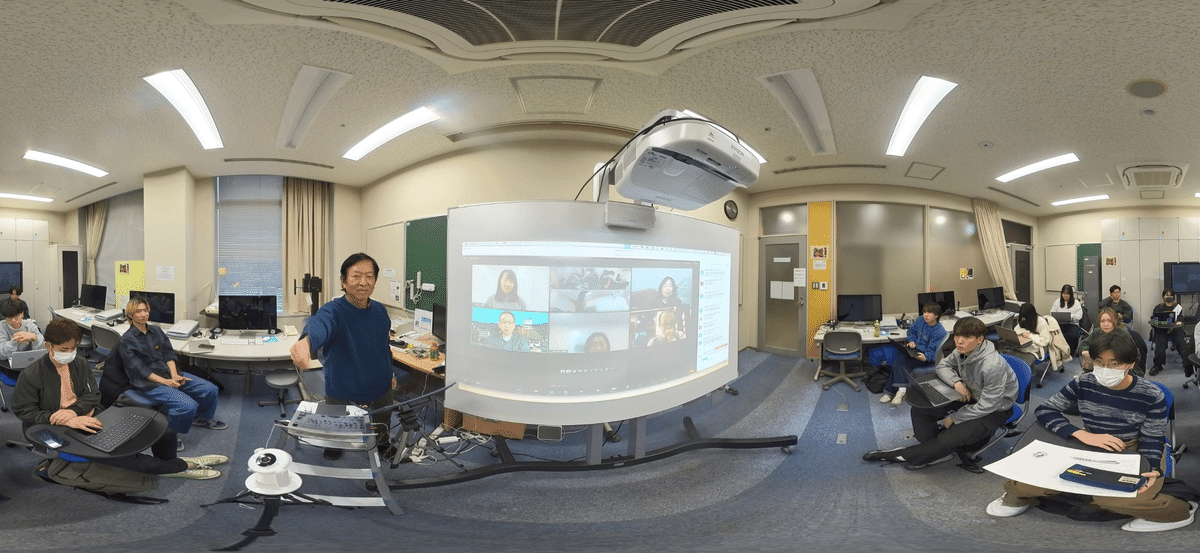

この日は、坂本先生が法政大学キャリアデザイン学部2年生の授業「メディアリテラシー実習」を教室で行なっているところを、研究会メンバーがオンラインで同時に受講するというスタイル。普段は映像制作の実習を行っている学生向けに、デジタル・シティズンシップを主題にしたレクチャーが行われました。

<2023年度第3回研究会参加者(敬称略)>

研究会メンバー:中村⿓太(研究会主査/サイボウズ株式会社)、朝倉恵(さくらインターネット株式会社)

参加者:次の所属のみなさん。キンドリルジャパン株式会社、株式会社Globable、久喜市立久喜小学校

人には誰にでもバイアスがある

坂本先生がまず明らかにしたのが、人には誰にでもバイアスがあるということです。例えば「脳外科医」と聞くだけで男性を思い浮かべてしまいがちなのは、性別に関するバイアスによるものです。また、「確証バイアス」や「正常性バイアス」、「連言錯誤」などの代表的な認知バイアスについて例を出して紹介し、こうした思い込みは誰もが無関係ではなく持っているものだということを示しました。

人のバイアスは、インターネット上の膨大な情報を学習データにしている生成AIにも影響を与えています。例えばBingで生成した「ソフトウェア協会のパーティーのイラスト」を見てみると、参加者が男性ばかりに偏っていることに気づきます。このようにバイアスは再生産されむしろ強化されることもあり、これに対して無自覚でいると、男性ばかりのパーティーの情景を当たり前だと思ってそのまま使用してしまうかもしれません。

坂本先生は、「人間はバイアスを常に持っているものです。でも、バイアスについて考えなければ、バイアスを是正することはできません」と話し、感覚を研ぎ澄まし注意を払うよう促しました。

ネット上の炎上と対話の重要性

さまざまなバイアスは、時にネット上の「炎上」を引き起こすこともあります。坂本先生は数年前にある企業CMが炎上した実例を挙げて、その経緯と背景を紹介しました。その上で、デジタル・シティズンシップの教材を多数提供しているアメリカの非営利団体Common Senseの教材スライドを利用して、「私たちはどうすれば、オンラインで礼儀正しいコミュニケーションができますか?」と問い、考えるステップを示しました(下図参照)。

このステップの2つ目、ネットで炎上が起きてしまう理由について坂本先生が意見を求めると、受講者からは、「社会的な風潮に合わないから」、「楽しいから」、「自分が正解だと思ってしまうから」、「ネット上では表現できる文字数が限られるから」、「対面より他人の目線を意識せずに軽はずみに言ってしまうから」などの意見があがりました。デジタル・シティズンシップの学びにおいては、こうして意見を交換することが重視される場面が多く、必ずしも単一の正解や結論に導くわけではありません。

他にも、Common Senseの教材から、アメリカで銃規制を求める抗議活動を行った高校生アクティビストへのインタビュー動画を見て、意見交換をしました。この動画は高校3年性向けの教材で、実際に活動を率いた高校生が、SNS上や抗議活動の中で起きたことを振り返り、異なる意見の他者との対話について語るものです。

研究会メンバーからは、他者との対話の重要性について、社会人としての自分の体験を重ね合わせて振り返る感想が多くあがりました。子どものうちに、こうして考える機会を得ることの重要性が際立ちます。

デジタル機器を使う子どもたちの世界とは

坂本先生は、昔は子どもの世界は「家庭、学校、地域、そして社会というふうに段階を踏んで広げていけばよかった」ものの、子どものうちからデジタル機器を持つ今の世の中では、「子どもたちはいきなり社会とつながってしまう」と指摘します。

デジタル・シティズンシップにおいては、個人を取り巻く世界とそこに対して担う責任を「責任のリング」と表現して(下図参照)、子ども達に示しています。デジタル機器を使って社会とつながる積極的な態度を重視するからこそからこそ、その責任を積極的に学ぶ必要があるのです。社会とつながらないようにデジタル機器から遠ざけるという態度とは大きく異なります。

さらに、Common Senseでは全部で6つの領域でデジタル・シティズンシップを学べるように教材が構成されていて、デジタル技術の使い手に必要な素養を学べるようになっているということを坂本先生は紹介しました。

最後に研究会の参加者からは、「日本の教育がこれからこういうことをどんどん取り入れて、子どもたちの教育の内容が新しくなっていったらいいなと思います」、「教育が進んでこういうことを学んでいる若者が増えるのはとてもポジティブなことだと思います」といった感想があがりました。教育に関わる企業の担当者として、また、学齢期の子どもがいる保護者として、それぞれの立場で子ども達に対する思いを持ち帰ることができたようです。

坂本先生、法政大学キャリアデザイン学部のみなさん、実りある学びの時間をどうもありがとうございました。

次回第4回研究会は2024年3月に開催

次回、第4回「ワクワクする学びの場創造研究会」は、2024年3月13日(水)に開催します。SAJ会員の皆さんで関心をお持ちの方はぜひご参加ください。

[前回までの研究会レポートも合わせてご参照ください]