ボードゲーム制作プロジェクトレポート#3-キングドミノ編-

さて、先日、ボードゲーム制作プロジェクトの第3回ワークショップを実施しましたので、その様子を報告します!

ボードゲーム制作プロジェクトについては、コチラをご覧ください。

3回目となる今回は、「ドラフト」「タイル配置」という2つのゲームメカニクスを学ぶべく、「キングドミノ」をプレイしました。

また、ゲームプレイの分析を今回も行いましたが、子どもたち自身で「分析の視点」=評価軸を設定するということにもチャレンジしました!

それでは、その様子をご覧ください。

1、キングドミノの紹介&プレイ!

「キングドミノ」は、「ドラフト」と「タイル配置」というゲームの仕組みを用いたゲームです。

ドラフトの定義はいろいろありますが、今回は、「ゲームメカニクス大全」の記述を使って、子どもたちに紹介しました。

カードなどのゲーム要素を「順番に選択してプレイヤーに分配する」メカニクス。(ゲームメカニクス大全、p535)

キングドミノでは、このドラフトを「タイルの配置順」というもう1つ別の仕組みと巧みに結び付けることで、悩ましいジレンマを生み出しています。

また、「タイル配置」というパズル的な面白さを生む要素も含まれています。

このタイル配置は、

空間的な要素を持つセットコレクションの仕組み。(同上、p500)

とあるように、ある属性を持ついくつかのタイルをマッチさせて配置することで、純粋なタイルの価値以上の価値を得る(=セットコレクション)こととセットで導入されています。

キングドミノでは、「王冠」という特別なタイルを用いることで、タイルに価値を付与しています。

使われているゲームの仕組みはとてもシンプルなものですが、その組み合わせで奥深く、何度遊んでも楽しいゲームです。

出来上がった王国を見るのも楽しいですしね!

さらに詳しいゲーム内容はいつものボドゲーマ様のページよりご覧ください。

さて、今回は初プレイの子どもたちもいたため、簡単にインスト(ゲームの遊び方を教えることを表す用語)をして、プレイしました。

また、人数の関係から経験者の子ども2人には、「壮大な決闘」ルールを採用して、2人で大きな王国を作ってもらうことにもチャレンジしてもらいました。

子どもたちの飲み込みがとても早かったので、2回ほど続けてプレイしました。

「中央王国」(王国の真ん中に城タイルが配置されるようにする)と「調和」(すべてのタイルを配置する)の2つのボーナスについて、意識しながらプレイしている子どもが多く、ほとんど綺麗な5×5の王国が出来上がっていました!

2、キングドミノのポイント解説

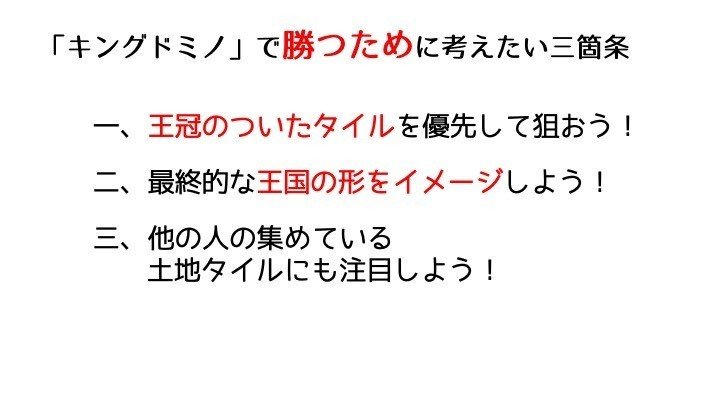

2回のプレイ後、前回と同じように資料を用いて、ちょっとしたキングドミノの解説を行いました。

キングドミノの中心的なメカニクスである「ドラフト」。

その要素が特に際立つ「王冠」の重要性についてと、「タイル配置」による特別なボーナスの重要性について話をしました。

とはいえ、ここまでの2回のプレイでかなりの子どもがそのどちらも理解していたようです。(素晴らしい!)

また、3点目として、「他の人の集めている土地タイルに注目する」ことを挙げました。

ドラフトでは、集めている物(カードやタイル)の価値が異なってくる、ということが必然的に起こるように設計されていることが多いです。

そのため、「自分の集めたいものを選んでいく」戦略と同時に、「相手の欲しいものを(取らせないために)選ぶ」という戦略が成り立ちます。

そこで、次のプレイから子どもたちに土地タイルの一覧を意識しながらプレイしてもらうようにしてみました。

さて、プレイの内容はどう変わったかな?

3、キングドミノのプレイ体験を振り返る!

3回目のプレイが終わったら、子どもたちにワークシートを配布してプレイ体験を振り返りました。

前回、ボードゲームの評価軸について、子どもによって解釈が異なっていたという指摘があったので、今回は少しだけ説明をして子どもに付けてもらいました。

それから、「6つ目の評価軸」は自由記述として空けていましたので、この部分についてアイデアを上げてもらう時間を作りました。

「勝ちやすい」「逆転しやすい」「イメージプレイができる」「先が見やすい」などなど、多様な意見が出ました。

子どもたちのボードゲームを見る視点がちょっと明らかになりました。

なるほど!と思えるものも多く、例えば、「イメージプレイができる」という視点は、この分析シートを作る上で、自分(講師)自身は全く抜けていた視点でした。

確かに、ボードゲームに「なりきり」や「ロールプレイング」を求めて、プレイする人もいるかもしれない。

とっても良い視点がたくさん出たなと思いました。

子どもたちの分析全体は下のような感じです。

これを見ると、本当に1つのゲームでも子どもによって受け取り方はいろいろなんだなと気づかされます。

特に「運」⇔「めっちゃ考える」のところで差異が出ているように思います。

注目すべきところとしては、3人の子どもが「(初心者でも)勝ちやすい」という評価軸を採用していることです。

これは、今後のゲーム制作の指針になりそうですね!

あとは、「邪魔したくなる」という軸も面白いですね。

しっかり、「ドラフト」のコアな部分を感じ取ってもらえたのかなと思いました。

今回は、分析シートの後半部分について、じっくり子ども同士で話す時間が取れなかったのですが、後半のワークとしてキングドミノのルールを変えてみる体験をしてみました!

4、キングドミノのルールを変えてみよう!

キングドミノのゲームメカニクスを見る視点から、講師がいくつかの視点を子どもたちに提示しました。

子どもたちに、キングドミノのルールを変えてみる提案してもらったところ、3年生の男の子から、

「5×5の王国を2つくっつけて、最終的な計算をする2人vs2人の協力プレイがしたい」

という提案が!

講師が示した視点以外にもゲームの構造をガラッと変えるルールの提案に驚くとともに、感動しました。

また、もう1つの提案として、講師の山里さんより「地形タイルの獲得枚数によるボーナス」という追加ルールを採用した、合計2つのグループで再度キングドミノ(改造版)をプレイしました。

写真は、横並びにペアになってキングドミノをプレイしている様子です。

2人で話し合いが起こる、というのはキングドミノとしては新しい体験になったようです。

5、キングドミノのルールを変えてわかったこと

キングドミノをペア戦にしてみた子どもたちは、「タイルが取りやすくなった」という感想を話していました。

通常は1人でタイルを選ぶので、「取りたくても順番の関係で取れない」ジレンマが発生しますが、2人で相談して目標を達成していけば良いので、ストレスなく好きなタイルを取れたということでしょう。

最後に出来上がった2つの王国をくっつけて得点計算をする、というのもエポックメイキングで面白い発想だなと感心しました。

もう1つの「地形タイルの獲得枚数によるボーナス」についてですが、子どもたちは「面白くなくなった」という感想を漏らしていました。

なぜでしょうか?

それは、ボーナスの獲得の労力(特定の地形タイル全体のうち何枚獲得しなければならない)と得られる点数のバランスが取れていないことから来ているようでした。

そのことに子どもたちはいち早く気がついて、「じゃあ、バランスを整えるためには、点数を変える?それとも獲得の条件を変える?」と話が展開していました。

6、まとめと次回告知

さて、子どもたちの話し合いが始まるか始まらないかくらいで残念ながらワークショップの終了の時間になってしまいました。

しかし、ここに、ゲームデザインにおける重要なプロセスが見えたなと思いましたので、まとめのお話で子どもたちにここぞとばかりに伝えました。

つまり、「ゲームのルールを変えること」には必然、「バランス調整をする必要がある」ということです。

ゲーム制作というと、「アイデアを形にする」というところに視点を起きがちですが、実は、その大部分の時間をかけ、かつ重要な部分が「バランス調整」です。

時間をかけて丁寧にプレイ感を確かめたり、その都度ルールやパラメータの修正をしていくことこそ、ゲーム制作の肝と思います。

その重要性の一端を今回感じてもらえたのかなと思いました。

今回も単にゲームプレイを通して、ゲームデザインの要素を子どもたちに感じてもらえる体験になりました。

さて、次回はちょっとワークショップの進め方を変えてみようと考えています。

とはいえ、名作ボードゲームを取り扱う「模倣期」です。取り上げるゲームは、「パンデミック:ホットゾーン」と「HANABI」の協力ゲームです。

次回の報告もどうぞお楽しみに!