島津四兄弟 末弟の居城 佐土原歴史資料館と天昌寺跡 宮崎県宮崎市

超有名な観光地でもなく、SNS映えする写真スポットという訳でもないと言えばやや失礼かもしれません。田舎へ行くと「人がやさしい」というフレーズがフツーに使われますが、それは旅行者に対してであって住んでみると地域独特のルール等ややこしいコトもあります。

一方、相手で区別しない子供とのやり取りや、きれいに掃除された路地や公共スペースから受ける印象は、その地域をそのまま表現しています。

小さな城下町の良いトコロは、ヨソモノがその濃さや気風に気が付きやすい点でしょう。

島津家は九州最大の大名家(77万石)で、現在の行政区では鹿児島と宮崎にまたがっていました。佐土原藩は現在の宮崎県にあった島津分家の系統ですが、その成立は少し特殊。その地味な地域に残された濃い親子の足跡。

宮崎市は県最大の都市で、人口は390,000人。佐土原は市の北端にあって、江戸時代は島津家が治めた地域。現在では地域自治区とされ、市の権限の一部が移譲されています(佐土原地区の人口は33,000人)。そういった行政区分は知ったのは初めてです。

宮崎市佐土原歴史資料館

宮崎県宮崎市佐土原町上田島8227-1

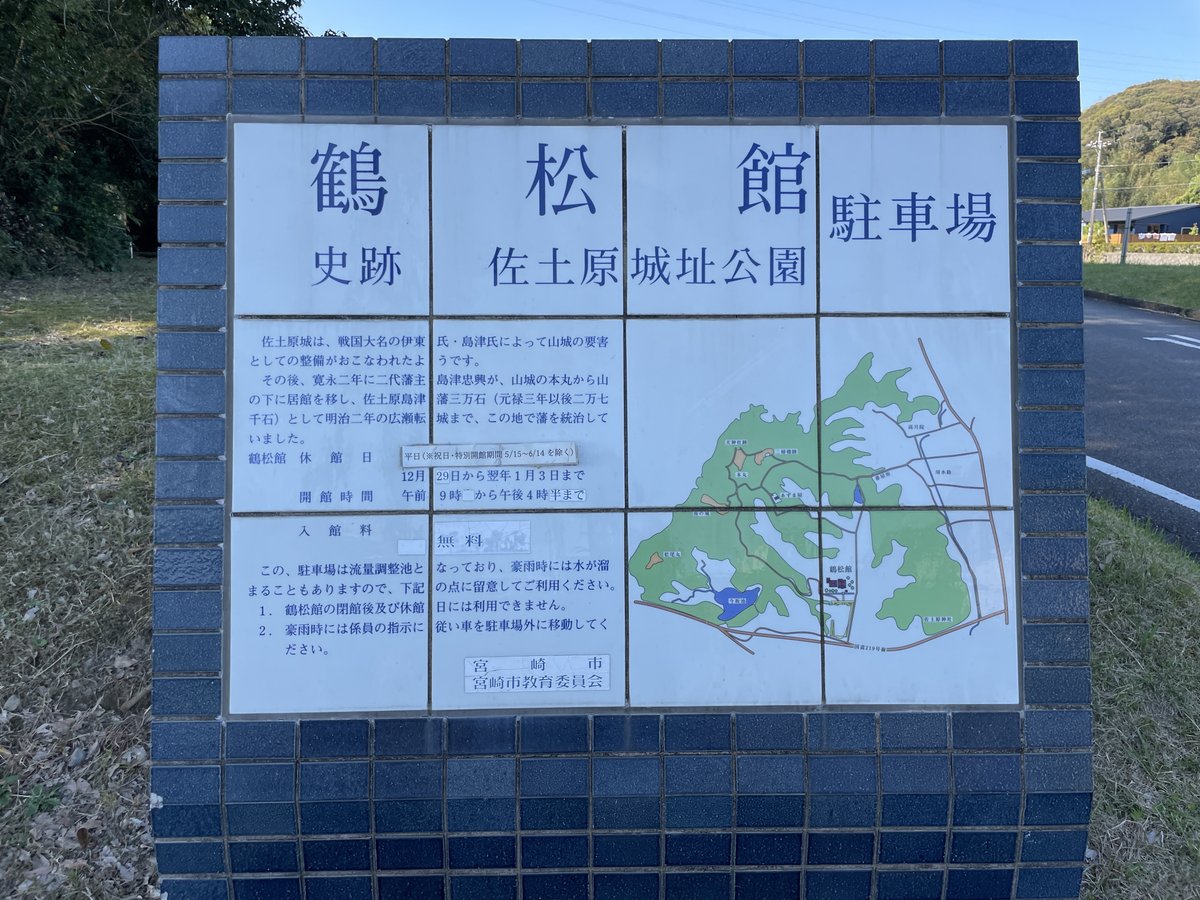

佐土原歴史資料館があるのは、佐土原城跡の二ノ丸。

佐土原城は日向の大名伊東氏が築いた伊東四十八城の1つ。伊東氏は鎌倉幕府から日向の地頭職を与えられた国人でしたが、室町時代には一族の内紛で弱体化した日向守護の島津家を凌駕。日向一円を勢力下に置きました。

戦国時代に島津家を一本化することに成功した島津貴久(1514-1571)は、伊東氏とバチバチの戦いを繰り広げます。貴久の子義弘(1535-1619)は木崎原の戦いで伊東氏に大勝し、これを契機に伊東氏は没落。伊東義祐(1512-1585)は日向を離れるコトになります。

そして佐土原城に入城したのが義弘の弟家久(1547-1587)。次なる標的となった豊後大友家の拠点・府内(大分市)まで侵攻して、結果的に豊臣秀吉(1537-1598)の大軍と対峙するコトになります。

ちなみに義祐の子祐兵(1559-1600)は、秀吉の九州平定戦で日向路の案内役を務め、その功により日向飫肥に返り咲いています。徳川政権下においても、その子孫は日向飫肥藩(57,000→51,000石:九州の小京都)として幕末まで続きます。

現在の御殿を模した資料館鶴松館は、島津以久(1550-1610)が本丸から二の丸へと移した建物をベースに復元されています。以久は忠将(貴久の弟)の子なので、家久とは従妹同士。

鶴松館は大広間と書院、数寄屋から構成され、佐土原島津家伝来の資料類が展示されています(入館無料)。館内は基本撮影不可。

お城の遺構は残されていますが、いわゆる山城のようで建築物はありません。かつては三重の櫓があったとされています。

庭園は参考となる資料がなかったそうで、雰囲気重視で作庭。

建物の入り口付近には、地元の方々(案内係?)が数人で世間話中。

家久・豊久親子のお墓をご存じですかと尋ねると、丁寧に場所を教えていただきました。

「〇〇さん(たぶん天昌寺の地元での呼び名)を見にいらしたとねー」とおばあちゃん。加えて「豊久さんは関ヶ原で活躍したらしいよー」とユルめの情報も。

島津家久・豊久という親子

島津家久という武将は、肥前龍造寺家の運命を大きく変えた人。薩摩初代藩主の家久(忠恒:1576-1638)とは同名ですが別人(叔父と甥の間柄)。

島津家16代当主義久(1533-1611)の末弟で戦闘力が高く、義弘、歳久の島津四兄弟は、信長の野望では味方にすれば頼りになるチェストな面々。

島原の沖田畷では数に劣る島津・有馬連合軍(8千人)で、龍造寺軍(5万人)を撃破しています。討ち取ったのは大将の龍造寺隆信をはじめ、龍造寺四天王(有力武将)も含まれています。

また豊後侵攻では戸次川で、豊臣方の四国勢をブッ飛ばし(この時は島津軍が多勢)、ココでも讃岐の大名十河存保(1554-1587)や長宗我部信親(土佐の大名元親の子:1565-1587)と大物を討ち取っています。

祖父忠良から「軍法戦術に妙を得たり」と評された能力を立証した戦上手。

一方で1575年にはツアーガイド付きで、伊勢神宮等参拝のためにお忍びで上洛しています。往復5ヶ月に及ぶ長旅では、連歌師の里村紹巴や明智光秀らと交流したり、軍勢を率いていた織田信長が馬上で居眠りしている姿を目撃し、京都をはじめ各地を観光(一部偵察?)。

その模様は「中務大輔家久公御上京日記」として自らまとめています。実は家久の舅は、島津家中では和歌や蹴鞠に優れた人。家久さんも、武のみならず高い教養をお持ちだったそうです。

その子豊久(1570-1600)も父に劣らない戦歴を誇ります。

初陣は沖田畷の戦いで、秀吉の九州平定戦にも従軍。父の急死後には跡を継ぎ、佐土原城主になっています。

秀吉の唐入りには叔父義弘と従軍し、武功を重ねています。そして関ヶ原の戦いにも義弘と参陣しますが負け戦に。撤退戦では義弘の盾となって討ち死し、義弘の薩摩帰還に大きく貢献します。島津の退き口と呼ばれるこの戦いは、家中に語り継がれ、現在も鉄板の観光ネタに。

彼らのお墓は佐土原城のそばにひっそりとあります。

天昌寺跡

家久さんでしょうか? シュールすぎます。ちなみに義久の娘亀寿(家久の姪)とされる石像(じめさあ:持明院様)が鹿児島市にありますが、その石像にも同じテイストの化粧が施されています。

左から家久さん、豊久さん、家久室(樺山善久娘、豊久母)、家久母。

周囲には関ヶ原で豊久と戦死した家臣のお墓も並びます。

天昌寺は廃寺となっていますが、きれいに管理されお花も供えられています。またお供えのお酒が家久さんには似合う。

地元の方々の家久・豊久さん親子への敬意がうかがえます。

龍造寺家サイドの視点では家久さんは憎っくきカタキです。しかし家久・豊久親子の残されたエピソードには、敵であっても相手への敬意や武家の矜持が感じられ、そういう気分にさせません。鎌倉以来の家とはそういうものなのでしょうか(島津家に残された具足も古風なモノが多い)。

「名こそ惜しけれ」というスタンスが清々しい人たちです。