鍋島家の洋風建築ミュージアム【徴古館:鍋島家のトビラ3】佐賀県佐賀市

九州各地には旧大名家ゆかりの私設ミュージアムがいくつかあります。

例えば平戸松浦家、筑後立花家、都城島津家、薩摩島津家のような大名邸との複合系ミュージアム。

一方、筑前黒田家のように自治体へ大名道具を一括寄贈するパターン(公立ミュージアム系)は、日本各地でよく見られるスタイル。

佐賀県の県庁所在地・佐賀市の人口は226,500人(半年前の佐賀城の記事から500人減少)と九州の県庁所在地では最少。

地図で見ると市の北側は山間部、南側の平野部の大半には田畑が広がっています。ちなみに佐賀市に隣接する東の神埼市と西の小城市も広大な田畑。

佐賀平野の田んぼこそが佐賀の原風景(21世紀はバルーンフェスタ会場)。

今回は肥前の雄、鍋島宗家の私設型ミュージアムを。

鍋島家

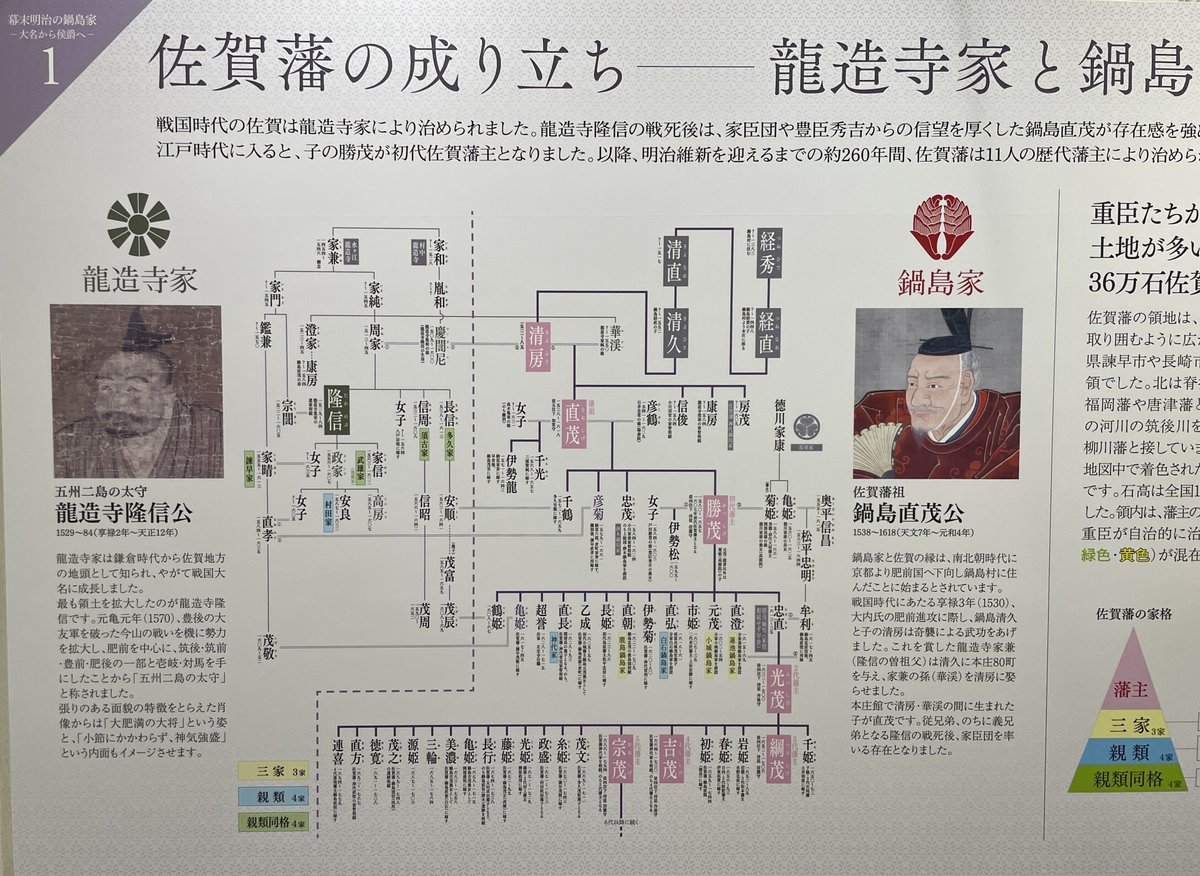

佐賀藩主鍋島家の祖鍋島直茂(1538-1618)は、北部九州で勢力を拡大していた龍造寺家の家臣でした。初代藩主はその子勝茂(1580-1657)です。

主君龍造寺隆信(1529-1584)が島原の沖田畷の戦いで島津・有馬連合軍に討ち取られた後、龍造寺家の舵取りを担ったのが直茂。

豊臣秀吉にも龍造寺家の後見役として認められ、朝鮮半島への唐入りでも龍造寺軍を陣頭指揮しています。

関ヶ原の戦いでは微妙な立ち位置でしたが、本戦終了後に九州で西軍についていた築後柳川の立花氏を攻めて肥前領を安堵されます。

龍造寺嫡流の政家(1556-1607)・高房(1586-1607)親子が相次いで亡くなると、勝茂が龍造寺家の家督を継ぐことになります。

直茂が主家を実質的に運営し、かつ隆信の義兄弟であったコト(龍造寺家門は2人の祖父でもある)。そして家中も彼の実力を認めていたため、徳川幕府もその事実を承認します(戦国時代は何より実力がモノをいう)。

後に成長した龍造寺季明(伯庵:高房の子)が自身の家督相続の正当性を幕府に訴えますが、龍造寺分家は徳川幕府に対して勝茂こそが継承者である旨を江戸まで行って承認しています(季明は会津若松の保科松平家にお預け)。

そうして鍋島宗家は佐賀藩主として、龍造寺系の血筋も組織に統合しつつ懐柔。明治維新では主要キャスト(薩長土肥)として大きく飛躍します。

徴古館

徴古館は1927年に12代鍋島直映侯爵(1872-1943)により創設された佐賀県初の歴史博物館で、県内最初期のRC造洋風建築。鍋島家伝来の大名道具類を収蔵・展示しています。収蔵品は文書類約30,000点、工芸品等約4,000点。白眉は佐賀県唯一の国宝催馬楽譜(平安時代の楽譜)。

設計は佐藤功一建築事務所(担当は徳永庸)。1945年に太平洋戦争の影響で閉館されますが、1998年に復活。

直映さんはケンブリッジ大学卒で、東京渋谷区松濤を開墾した人(隈研吾デザインのトイレがある鍋島松濤公園にその名残が)。

館の設立目的は「今をよりよく生きるために、郷土の歴史を知ること」。

開館当初は今日の県立博物館的な役割を果たしたそうです。

佐賀県佐賀市松原2-5-22

オープン当時の古い写真には、現在の駐車場料金所には立派な門が建ち、徴古館のすぐ東側には鍋島直正像が(銅像は戦争で金属供出)。

ちなみに直正像は2017年に復活し、佐賀城鯱の門そばに降臨。

かつては1階は講堂、2階が陳列室(古い表記)だったそうですが、現在は1階が展示室。2024年時には2階も展示スペースへと拡張されていました(表記は多目的ホール)。

ありがたいコトに写真撮影可能になりました。

何度か訪れていますが、館内で有名絵師の作品や名物茶器等の美術系を見た記憶はありません。戦国時代の当主や家臣の武具、幕末&維新以降の資料類の展示が多い印象。

11代直大(最後の藩主:1871-1921)所用、スイス製の時計。あたりまえの手巻きですが、ミニッツリピーター機能付。裏面には杏葉紋ではなく直大さん用の花菱紋が。

系図の展示部分は初代勝茂の同母弟忠茂(1584-1624)を中心に。

忠茂は唐入りにも父や兄と渡海し、徳川幕府への人質の務めを果たした人。

2代将軍徳川秀忠の近習も務め、下総矢作に5,000石を与えられています(兄からは肥前鹿島20,000石が)。お墓は下総の所領に(千葉県香取市)。

系図は5代藩主宗茂の命により作成。龍造寺系図もあるようです。

中央が初代の忠茂さん、右に忠茂室、左は3代正恭(幕府旗本に)

徴古館に戻ります。

佐賀藩は36万石の大藩でしたが、支藩の御三家、親類(4家)、親類同格(龍造寺系の4家)と大身の家臣たちを抱えていました(総計25万石強と藩主の取り分は少ない)。

かつての主家を含めた権力構造もあって、初期の藩運営には苦労しています。後に2度の上地(領地の3割返上)で藩主の権力を強化。

藩内の序列は御三家-親類-親類同格-家老の順。

重臣27家がまとめられた1冊。展示部分は蓮池鍋島家の惣旗。

蓮池は小城や鹿島に比べ情報が多くはありませんが、奇想の画家伊藤若冲に大きな影響を与えた売茶翁の出身地。

深堀氏は鍋島家家老で、元は肥前の国人。由緒は鎌倉期の御家人にさかのぼります。鍋島家中では長崎を所領に。

展示の関東御教書は鎌倉3代執権北条泰時(1183-1242)と時房(1175-1240)による連署。2人は御成敗式目を制定し、鎌倉幕府の中心メンバーだった叔父と甥。

深堀氏の歴史は龍造寺氏や鍋島氏よりはるかに長い。

2階へ

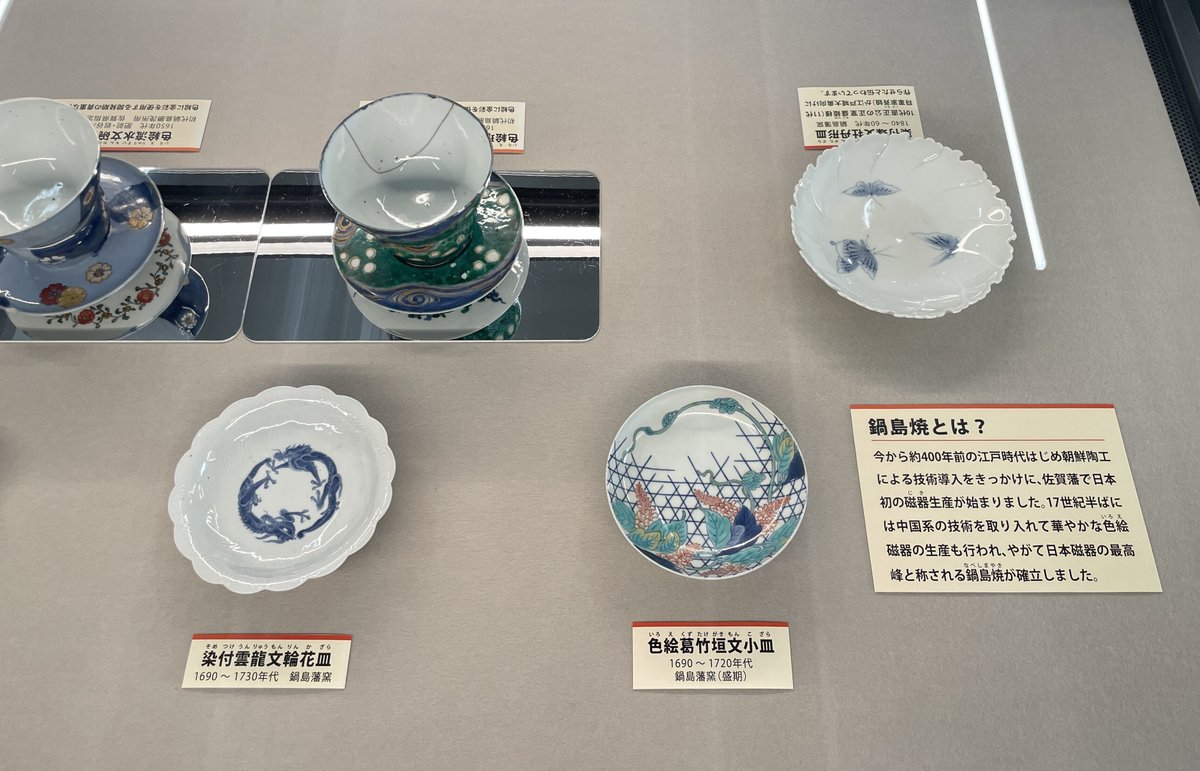

展示品は唐入りで連れ帰った陶工たちが切り開いた肥前の磁器(日本初)。

製品や情報(製法等)を藩は厳格に管理し、将軍家や他大名への高級贈答品として重宝されました。

廃藩置県で一時期その伝統は途絶えますが、今泉今右衛門により復興。

色鍋島のルーツは初代藩主・勝茂さんまでさかのぼります。

初代藩主:勝茂

朝鮮滞在中だった直茂・勝茂親子宛の豊臣秀吉からの書状。

「守りを固めて油断するな」と。

小袖と道服を遣わすとも書かれているようですが、厳しい環境下での激戦の褒美が服では気持ちは上がらないような。唐入りは秀吉晩年の愚行。

徴古館の所蔵品では、明・朝鮮連合の大軍に包囲された加藤清正らが籠る蔚山城を描いた屏風が有名。

鍋島家は援軍として連合軍を粉砕。この戦いで大活躍したのは、関ヶ原後に鍋島家が攻め込んだ立花家。

発行:2017年 47ページ

徴古館

展示には行けませんでしたが図録だけは入手。

勝茂さんは子沢山で、男子は分家(小城、鹿島、蓮池、白石鍋島)を創設、女子は大名家や重臣(親類系)に嫁いでいます。

発行:2017年 66ページ

主催:さが城下まちづくり実行委員会

徴古館では企画展の図録も多数発行していますが、鍋島関連ツアーの事務局となり、そのツアーでの配布資料(手作り感あふれるカラーコピーのレールクリアファイル)も販売しています。

佐賀在住の人でないとなかなか参加できないレア&コアなツアーですが、その資料は内容充実の優れモノ。クオリティ高し。

幕末の藩主:10代直正

10代藩主直正(閑叟:1814-1871)は、別名肥前の妖怪。

為政者として「節用愛人」を掲げ、「佐賀の三病(妬み、負け惜しみ、優柔不断)」を克服した人(佐賀に限らず現代でもそういう空気は変わっていないような)。

ガタガタだった藩の財政を立て直し、藩校弘道館では人材育成を図り、洋式兵器や軍制の導入によって近代化への先頭を走った殿様。

長崎には外国の知識を学ぶ致遠館(藩士以外も学べる)を設立し、グイド・フルベッキ(オランダ人:1830-1898)を教授に。大隈重信や副島種臣はフルベッキ・チルドレン。

また直正はオランダの軍艦に自ら乗り込み(当時の大名としては珍しい)、蘭学への理解など先進的な考えを持っていました。そして得られた知見や技術(反射炉や蒸気船)を幕府や薩摩へと惜しみなく伝授する一面も。

当時の佐賀藩の海軍力は日本最強。現在も広がる雄大な田んぼから当時を想像するコトは少し困難ですが、市内早津江にある三重津海軍所跡の遺構や歴史館ではその足跡を見るコトができます。

長崎警備は幕府から与えられた藩の最重要任務、直正さん曰く家職。

拝命の理由として、

1. 長崎に佐賀藩領があること

2. 天草・島原の乱での活躍

3. 朝鮮での武功

4. 勝茂の正室が家康の養女という家柄

が挙げられています。

結果的にこの任務によって早くから海外の情報に触れ、直正さんのビジョンとドンピシャで融合。幕末の佐賀藩の飛躍へと繋がっていきます。

ちなみに長崎警備は筑前黒田藩との交代制。

そして直正さんのプライベートの一面を

貢姫(慈貞院:1839-1918)は直正の長女。松平直侯(川越藩主、徳川慶喜の弟:1839-1862)に嫁いでいます。

江戸の佐賀藩邸と川越藩邸は隣同士(会える機会は少なかったそうです)。

上の手紙は川越藩邸を訪れた直正さんの礼状(楽しくて飲み過ぎたと)。

下は佐賀藩邸を訪れた貢姫を気遣う手紙(退屈じゃなかった?と)。

何より紙の豪華さに目がいきます。

宏姫(1851-1919)は直正の次女で、はじめ諫早鍋島家(龍造寺系)へ嫁ぎますが死別。後に肥後藩主細川護久(1839-1893)に再嫁。

肥後細川家のミュージアム永青文庫(東京都文京区)の展示室には、インテリアのように長持(箪笥のような箱)が展示されています。鍋島杏葉紋の長持もあり、宏姫の婚礼道具用と思われます。

宏姫の子が、永青文庫の創設者護立(1883-1970)。

早津江のミュージアムでのパネル資料。写真はよく見る直正さん。

左は慶長遣欧使節団を派遣した伊達政宗(1567-1636)と自らを重ね合わせた直正さん直筆の書。東北の戦国大名の経歴まで把握しています。

鍋島藩主家は幕末、そして現在まで直茂・勝茂の血筋が続いています。

明治維新では薩長土肥の一角を占め、江藤新平、大隈重信、副島種臣、佐野常民など新政府へ優秀な鍋島チルドレンを輩出しています。

先述のように鍋島家には大身の分家や家臣(小大名クラス)がいました。

ゆかりの小城市や武雄市(龍造寺系)、県は分かれましたが長崎県諫早市(龍造寺系)にも、各家のまとまった資料群が所蔵されています。

鍋島家の治めた佐賀は、現代では地味なイメージの地域(たぶん)。ただ触れるほどにその奥深さを知るコトになります。