根津嘉一郎の原点 山梨県立博物館・根津記念館 山梨県笛吹市・山梨市

山梨県は不思議な県。そんな印象を持ったのは小学生の頃。

山梨県の県庁所在地は甲府市、山梨市があるのに。県名と同名の市がある県は、ほぼその市が県庁所在地で覚えやすい。山梨県は例外の1つ。山梨の旧国名は甲斐。甲斐の国の中心だから甲府市とそう覚えた。

令和の現在では、平成の市町村大合併で話はややこしくなっている。甲斐市と甲州市が生まれたからです。 地名はその土地の歴史を意味しており、なぜその名称をチョイスしたのか興味が湧きます。甲斐と甲州って同義じゃないの? ちなみに人口は甲府市 185,000人、甲斐市 76,400人 、甲州市 29,500人(2023年)。

今回はそんな山梨の話。前回の根津美術館(東京都港区)のつづきです。

山梨県立博物館

山梨県立博物館は甲府市ではなくその東隣の笛吹市にあります。笛吹市は県中央部にあり人口は67,000人(2023年)。博物館周辺には桃やブドウの果樹園が広がっています。博物館のHPで館へのアクセスを見てみると、公共機関を使っての来館はやや不便かもしれません。

山梨県笛吹市御坂町成田1501-1

甲斐の国・山梨の自然・歴史に関するものを収集・展示する総合博物館で2005年に開館。愛称は「甲斐」と「ミュージアム」から「かいじあむ」。

建物は梓設計という東京の設計事務所によるもの。調べてみると、隈研吾さんと共に新国立競技場の設計に名を連ねています。公共建築や空港施設(羽田や成田ほか)、都市計画等々、全国各地に業務展開されている大きな設計事務所のようです。

この博物館の主役は甲斐武田氏でしょう。中でも全国区の知名度を持つのは戦国大名武田信玄(晴信:1521-1573)。武田氏は平安時代後期から室町時代後期の約400年間、甲斐の国に君臨します。博物館では2006年の開館記念展、2007年には大河ドラマ展、2021年は開館15周年記念の特別展が開催されています。

ちなみに室町期の武田氏居館は、笛吹市石和(温泉街で知られる)に置かれていました。そして信玄の父武田信虎(1494-1574)が本拠地を甲府の躑躅ケ崎館に移します。甲斐国衙跡も博物館近くにあるので、甲斐の国の中心は笛吹から甲府へと移っていくことに。

武田信玄の生涯 2021年3月-5月 チラシ(右)

編集・発行 山梨県立博物館

2006年 151ページ 絶版

常設展示の後半には明治期の実業家グループ「甲州財閥」が紹介されています。明治から昭和にかけ鉄道会社や電力会社を中心に日本経済の発展に貢献した人達です。若尾逸平や雨宮敬次郎など個人的には知らない名前が並びますが、2人の名前に目が留まります。東武の人根津嘉一郎(1860-1940、現山梨市出身)と阪急の人小林一三(1873-1957、現韮崎市出身)。共に鉄道会社グループを率いて、根津は「青山」、小林は「逸翁」の号を持つ茶人、いわゆる「数寄者」としても知られています。

甲州の裕福な家に生まれ、経済のみならず文化面においてもよく似た足跡を残した2人。展示からは、環境と教育が人格形成に与える影響の大きさを実感します。

その根津嘉一郎の生家が博物館の北側に位置する山梨市内にありました。

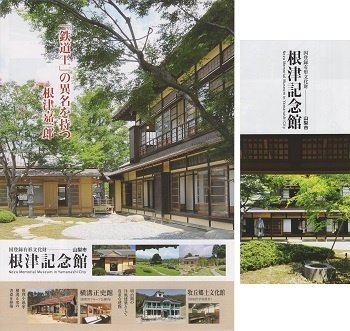

根津記念館

山梨県山梨市正徳寺296

山梨を廻っていると時々目にしていた根津記念館のチラシ。記念館と根津美術館が自分の中ではリンクしていませんでした。訪問先として歴史系ミュージアムを目当てにしていたので、武田家関連の史跡が残る甲府や塩山(甲州市)には時々足を運んでいました。山梨市はその中間にあり、バイパスを使うとちょうどスルーしていたエリア。

山梨市は甲府盆地の東側にあり、人口は33,000人(2023年)。甲府盆地の山裾はバイクで走るには気持ちのいい道が多い。記念館の周囲には県立博物館周辺と同じく田畑が広がり、こちらも目立つのは果樹園。旧道が通る集落の中に記念館はあり、幹線道路を走っていたら偶然には見つけられない場所。こちらも公共交通でのアクセスはやや不便か。

根津嘉一郎の実家が山梨市に寄贈されたのを機に復元・改修され、記念館として2008年に開館。入口前には水路が流れ、立派な長屋門(国登録有形文化財)が立っています(現在は管理事務所兼ミュージアムショップ)。

ちなみにここでいう根津嘉一郎は初代の方で根津美術館を立ち上げた2代目ではありません。現在の根津美術館館長は2代目の長男で3代目に当たる方(東武百貨店の偉い人)です。ただ嘉一郎は名乗られていない模様。ちなみに次男の方は東武鉄道の偉い人(2023年に社長から会長に)。

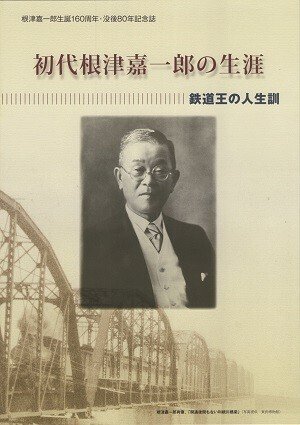

資料館内は撮影禁止でしたが、展示内容のほとんどは図録に

企画・発行:山梨市根津記念館

2020年 18ページ

薄いけど分かりやすくまとめられている

根津家は代々農業のかたわら商業も営む大地主の家で、嘉一郎は嘉市郎の次男として1860年に生まれます。次男で嘉一郎って?と思ったら幼名は栄次郎。兄が病弱だったので家督を継いで、嘉一郎は地元政界で活躍します。

そして山梨の大富豪若尾逸平(1821-1913)と出会い、株の投資を勧められます。ポイントは将来性で「乗り物」と「あかり」、前者は鉄道や船舶会社、後者は電力会社。それは明治の鉄道黎明期のコト。若尾逸平をはじめとする山梨出身の実業家たちは事業で成功し、甲州財閥と呼ばれました。公共に資する事業というのが彼らの思想にはあったようです。

嘉一郎が38才の時に兄の病が全快したので家督を兄に譲り、東京に分家して事業を拡大していきます。生涯で関わった企業は136社、熱心に関わった鉄道事業では「鉄道王」と呼ばれるように。現在の東武グループは鉄道、百貨店、不動産、ホテル・旅行、学校等、変わらず幅広く事業を展開されています。

一方、古美術の蒐集にも熱心だった嘉一郎は茶の湯を好み、実業家茶人というスタイルを形成した1人です。それが根津美術館に繋がっていきます。

何故か東武鉄道社長時代に使用した机と椅子が

この場所で合ってるのか?

土木作業が好きで、職人に加わり作庭したそうです

青山自邸や熱海の別荘(現起雲閣)にも参加 ココには庭師を派遣

手前の鴨っぽいのは作り物

嘉一郎さんはポケットマネーで地元の人達のために橋も架けた

甲州財閥の先輩方から学び実業家として成功した嘉一郎は、渋沢栄一を団長とする使節団の一員としてアメリカへ渡ります。そこではロックフェラーと出会い、彼からもまた社会貢献について学んだそうです。

その精神は根津橋の架橋だけでなく、郷土に学校校舎やピアノ、図書館等を寄付をして、次世代教育にも貢献しています。嘉一郎さんはふるさと納税とか笑ってるかもしれません。見返りを求めないトコロがカッコいい。

そして嘉一郎さんは1940年に亡くなります。没後には根津橋のそばにある万力公園に銅像が建てられます。3,000人の有志による寄付によって。

嘉一郎さんがいなかったら東京スカイツリーもなかったかも

根津記念館は根津美術館のようにお客さんがワンサカ押し寄せるような所ではないかもしれませんが、(失礼ながら)こんな田舎からスゴイ足跡を残した人が現れたんだなと。なんともスケールのデカい人です。

嘉一郎さんのコレクションはこちら

おわり