死ぬのが怖い人へ (9)

前回、私が「阿弥陀仏側の視点から考える」ということに挑戦した話を書きました。その結果は、獲信できそうにない自分がどんどん見えてくるという悪循環に陥り、絶望的な気分に襲われました(※第8話を参照)。もう獲信するための手段が無くなってしまった状況でした。

みるみる小さくなっていく希望

せめて死ぬまでに獲信を・・・と考えながら試行錯誤をくり返してきましたが、振り返ってみれば、浄土真宗と出会ってすでに7年が過ぎていました。

「もう7年間もたってしまった。いつ事故や急病で死んでもおかしくなかったのに、生きることができた」

私はそう思いました。そして

「今生きているのも、たまたまだろう。明日には命が無くなる可能性もある・・・」

と、いつものように無常の教えを自分に言い聞かせ、聴聞のためのやる気を出そうとしました。

ですが私はもう、疲れ果てていました。

(文字通り、燃え尽きたような状態でした)

当時の状況は、獲信できそうもない自分が次々にあぶり出されるというもの。獲信するために生きてきた私にとって、まるで悪い夢を見ているかのようでした。

「おれは獲信して最高の人生を味わうはずだったのに・・・誰か嘘だと言ってくれないだろうか・・・」

こんなセリフが頭の中をぐるぐると回りました。

第7話・第8話に書きましたが、念仏する習慣と阿弥陀仏側の視点から考える習慣を身につけてしまった私には、獲信できそうもないお粗末な自分が見えてくるようになっていました。

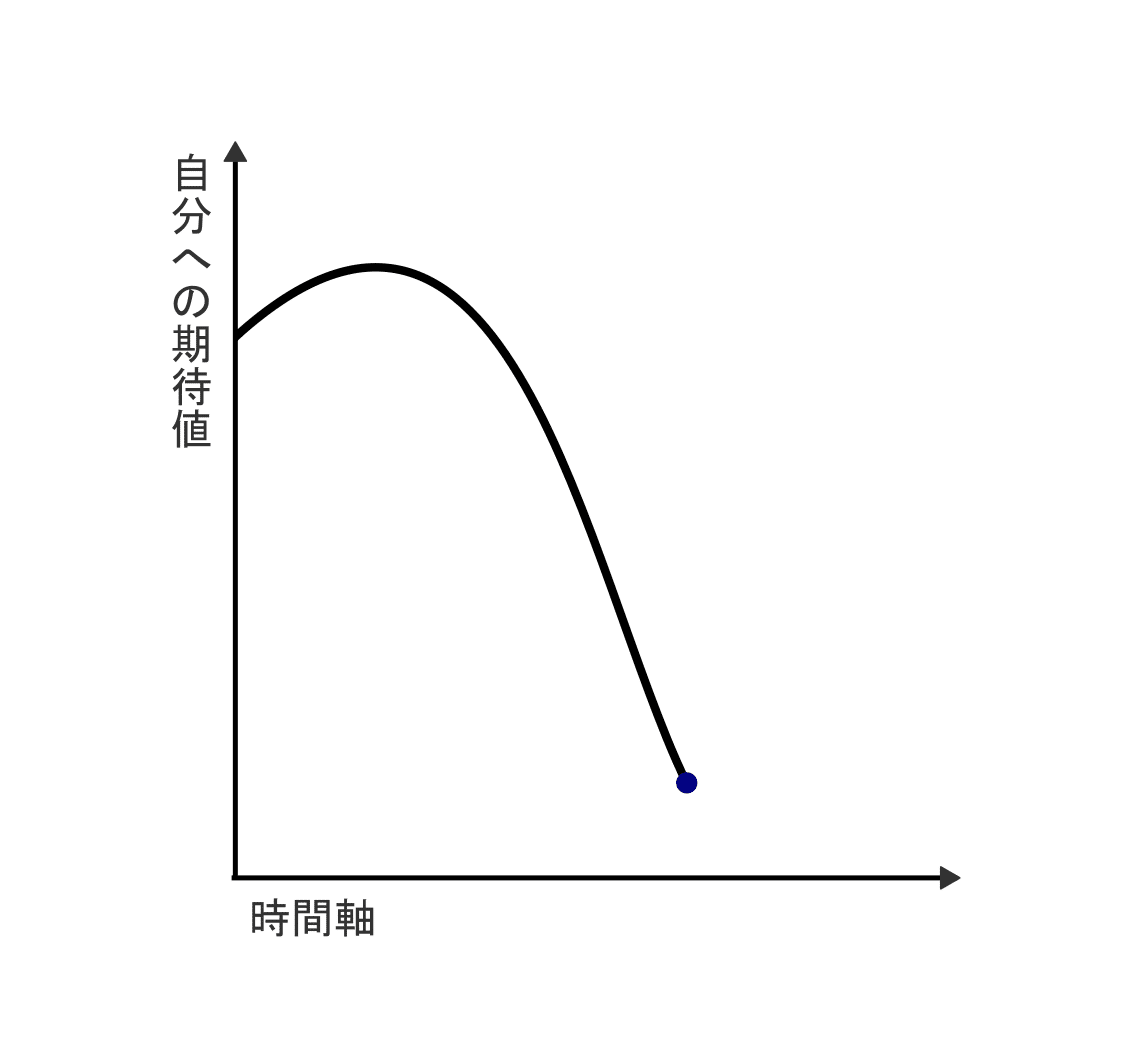

その結果、下の図のように「自分は獲信できるはずだ」という期待値がどんどん下がっていったのです。

たとえ法話で「そういうお粗末なあなたを救う本願ですよ」と聴聞しても、私の中には「分からん、全く分からん」「おれの願いをかなえてくれない浄土真宗など、何の意味もない!」という、さらにお粗末な自分が見えてくるばかり。

(※第6話で書いたように、法話とはお坊さんが阿弥陀仏の本願について話すもの)

試行錯誤すればするほど、救われようのない自分を発見してしまう。

私にとっては悪循環であり、獲信の可能性をガリガリ削られていくような感覚でした。

ダメ押し

さらに、ある日のこと。

法座に出かけてお坊さんの法話を聞いている時、猛烈な勢いで

「こんな話(阿弥陀仏の本願のこと)、絶対ウソや!」

という絶叫が、私の中に響いたのです。

一瞬、私以外の誰かが頭の中に入り込んで大声で叫んだのかと思ったほど。牙をむいた獣のような、敵意に満ちた声でした。

私の知らない私が、理性の皮をかぶって隠れていた自分が、本音をさらけ出した瞬間でした。

心の底の底から、阿弥陀仏の本願をウソだと決め付けている自分だと明らかになったのです。

「こんな奴がおれの中にいたのか!? こいつには無理だ、とても獲信できるような奴じゃない・・・」

と、痛感させられました。

この出来事によって、「自分は獲信できるはずだ」という期待値は、ゼロよりも下がってマイナスになってしまいました。

(「獲信できるだろう」という期待値はゼロ以下へ)

この時に「いつか獲信できるはずだ」という希望が、完全に断たれました。

それまで大切に握りしめていたものが、獲信につながる希望の糸が、手の中からするりと逃げていったように感じました。

死を恐れ始めた子供時代から約20年間、死の問題を解決しようと努力してきたのに。そうやって最後に分かったのは、私には死の問題を解決できないということでした。

自分には獲信は無理だったんだな・・・と、あまりに悲しくて涙がにじみました。

「そうか、死ぬまで怯えて生きるしかなかったんだ。これまでやってきたことは全て無駄だったんだ」と思いました。

私は獲信をあきらめたくなかったのですが、そうせざるを得なかったのです。

死の問題を解決したくて試行錯誤しつづけた末、たどり着いたのは「あきらめる」という幕切れでした。

* * * * *

このようにして20代半ばのある月、私は獲信をあきらめました。

獲信をあきらめたということは、私にとって「あとはただ死を待つだけ」というのと同じです。

最悪のシナリオでしたが、どうしようもありません。そこにあるのは脱力感のみでした。

法話が終わって下宿に帰ってきた私は、 うす暗い部屋の壁に背中をあずけ、どうやって死ぬまでの時間を過ごせばいいのだろうか・・・と考えていました。

「もう法話を聴聞しに行くこともないだろうな」

そんなことを思いながら、それまで集めた仏教書の山をぼんやりと眺めていました。

聴聞しないはずの者が、なぜか聴聞している

その後、私は文字通り「人生終わった」という感じで生きていました。

なにせ子供の頃から追いかけてきたものを、目の前まで追い詰めたはずなのに、あきらめざるを得なかったのです。

やることはもう何もありません。

どうせ法話に行っても獲信できないのは明らかですし、せいぜい死ぬまでの暇つぶしに好きな本を読んだり遊んだりするくらいだろうか、などと考えていました。

あと変わったことといえば、妙に肩が軽くなった感じがしていました。

それまであった「絶対に獲信しなければ」という焦りが無くなっていたからです。

* * * * *

人生が終わってしまった私は、客観的に自分を観察するようになりました。

「これからこの人(私)は、死ぬまでの間、一体何をして過ごすのだろうか?」という、興味にも似た気持ちで自分を見ていたのです。

すると、なぜか体は法話を聞きに行ってしまいます。

これは一体何なのか? 何がどうなっているのか?

阿弥陀仏の本願は全く分からず、聴聞も念仏も嫌いなままだし・・・。

本音をいえば仏教の基本(無常・罪悪・輪廻)すら信じていない私であり、獲信の希望まで断たれた今、法話を聞きに行くような要素は何も残っていないはずなのですが・・・。

私は何をしているのか?

よく分からない状況になっていましたが、法話を聴聞しに出かける自分がいました。

「本来ならば、無常や罪悪を強く感じることができて輪廻を心の底から怖れる人だけが、阿弥陀仏の救いを求めて聴聞しに行くはず。

仏教の基本(無常・罪悪・輪廻)すら無視している私が、なぜ浄土真宗の教えを聞きに行っているのだろうか?」

そんなとまどいを抱えたまま、仕方なく私は、法話会場のすみっこに座りました。

* * * * *

肌寒くなってきた10月。

ある法話会に出かけた私は、ぼーっと僧侶の法話を聞いていました。

法話の最中に、私の中に<阿弥陀仏の本願はおとぎ話としか思えない>という思いが出て来ました。

これまで何百回と浮かんだ思いでした。

そんな自分の思いに気付いた私は「ああ、こいつ(自分)は本当に浄土真宗の教えが分からない奴だな」と、客観的に自分を見ていました。

(こいつは法話を何年聞いても分からない。そもそも最初から何も聞いていないのと同じだった・・・)

私はそんな自分を、まるで他人事のように観察していました。

私の口はいつものように、小さく「南無阿弥陀仏」と念仏をとなえていました。

* * * * *

そのようにして、救われる見込みの無い自分を、ただただ眺める日々が続きました。

疑いの蓋(ふた)が取り去られた

そして私は、浄土真宗の教えを真実として聞けるようになっていました。

阿弥陀仏の本願を疑い無く聞けるようになったのです。

第6話で書きましたが、もう一度、疑蓋(ぎがい)の図で説明しましょう。

上の図のように、最初は疑いの蓋(ふた)が邪魔をして、阿弥陀仏の誓いをそのまま聞くことができません。この疑いの蓋とは本願疑惑心のことで、いわば阿弥陀仏の本願専用の疑いです。

例えば妙好人・因幡の源左も、阿弥陀仏の本願に対する疑いが無くならず、10年以上も聴聞で悩んだと記録されています。

しかしこの疑蓋(本願疑惑心)が外される場合があります。

私の身に起きたのは、上の図のように疑いの蓋が外されたため、阿弥陀仏の本願を疑い無く聞けるようになったということです。

これによって私は、浄土真宗の聖典(書物)の中でおとぎ話のように感じていた部分も、自分のこととして受け取れるようになったのです。

(もっと正確に言えば、おとぎ話だと感じる自分は依然として存在するのですが、それが問題とならなくなっていました)

そして不思議に思いました。

「なんだ、全部書いてあるじゃないか。おれは今まで何を聞いていたんだろう?」

しかしこれは当然のことです。

上の図で説明したように、疑いの蓋がある間は光は入ってきません。いくら法話を聞いても聖典を読んでも、疑蓋があったせいで何も受け取れなかったのです。

信の一念(しんのいちねん)

この話を聞いた人からよく言われるのは「疑蓋が取り除かれる時、何かきっかけがあったのですか?」ということ。

何かしら劇的なきっかけがあって、その結果として疑蓋が外されるのだと考える人が多いようです。

確かに、きっかけがあった直後に疑蓋が外されたとされる妙好人もいます。

例えば有名なのが因幡の源左で、彼は聴聞で10年以上も悩んでいましたが、ある出来事がきっかけとなって本願疑惑心の無い世界へ入りました。

源左はある年の夏、朝から牛を追って、城谷という場所に草刈りへ行きました。

たくさんの草を刈り、牛の背に乗せました。

あまり牛に乗せてはかわいそうだということで、源左は自分でも草を背負いました。

しかし帰る途中、腹痛におそわれました。

そこで自分の草も牛に背負わせて楽になったところ、全てをまかせよという阿弥陀仏の本願を「ふいっと分からしてもらった」といいます。

その後、源左はこのエピソードについて「城谷で夜明けをさせてもらった」と人に語っていました。

一方、おなじく妙好人と呼ばれた大和の清九郎(せいくろう・1678~1750年)には、劇的なきっかけはありませんでした。

清九郎は32歳頃から聴聞に励みましたが、本願疑惑心が除かれた後に「今は疑うべくもなき大悲願力を信じ、往生一定の念慮いささかも動くことなし。何年何月何日より此の思念に住したるやは知らず」と答えています。

清九郎が「何年何月何日より此の思念に住したるやは知らず」とあるのは、一体いつ本願疑惑心が除かれて他力信心の身になったのかは知らないということです。

ではなぜ、獲信にはきっかけが有ったり無かったりするのでしょうか。

このことを疑蓋の性質から考えてみましょう。

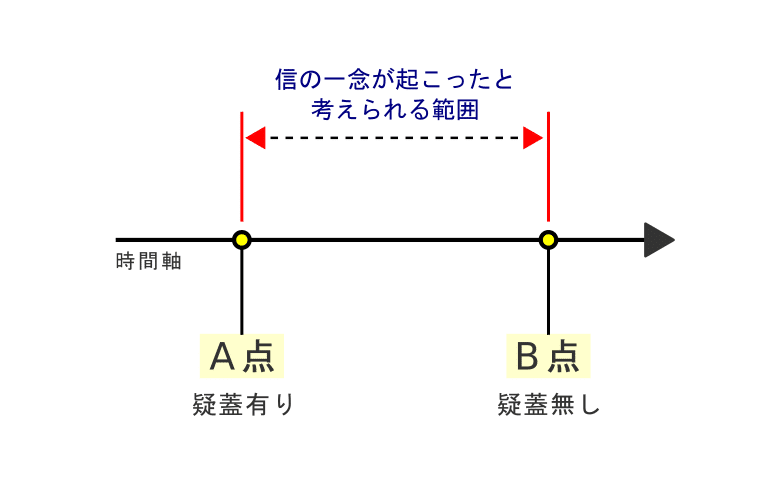

信の一念について図にすると、以下のようになります。

獲信する瞬間は「信の一念(しんのいちねん)」と呼ばれます。これは疑蓋(本願疑惑心)が取り除かれる一瞬のことです。

そして疑蓋が取り除かれるのにどれくらい時間がかかるかというと、極めて短い時間であり、これを浄土真宗の教学においては「時刻の極促(じこくのごくそく)」と説かれます。

時刻の極促とは、これよりも短い時間は無いということ。そのわずかな一瞬で疑蓋が取り去られるわけですね。

ここで信の一念についてさらに詳しく見てみましょう。信の一念の前後を図にすると下のようになります。

図のA点を「自分はまだ本願を疑い無く聞信することができない」と確認した最後の時点だとします。

そしてB点を「自分は本願を疑い無く聞信することができる」と確認した最初の時点だとします。

獲信した場合は、このA点とB点の間に信の一念が起こった(疑蓋が取り除かれた)と考えられるわけです。

このB点を、例えば因幡の源左は「ふいと分かった」と表現しました。

ではなぜ彼は、明確に「ふいと分かる」ことが出来たのでしょうか?

源左は長い間、聴聞に悩んでいました。阿弥陀仏の本願が分からず、苦しんでいたわけです。

しかし牛に草を背負わせた時には疑蓋が無くなっており、疑い無く阿弥陀仏の本願を聞くことができました。

上の図でいえば、B点が牛に草を背負わせた時となります。

このA点とB点の間のどこかで、源左の疑蓋が取り除かれたと考えられます。

ではどの時点で疑蓋が取り除かれたのか?

それには次の2通りの可能性があります。

1, 牛に草を背負わせた時に疑蓋が取り除かれた

2, もっと前に疑蓋が取り除かれていたが、そのことに源左は気づかず、牛に草を背負わせた時にやっと気づいた

なぜこうなるかというと、疑蓋が取り除かれるのは一瞬ですが、疑蓋が取り除かれたことを分かるためには、阿弥陀仏の本願を聞いてみる必要があるからです。

源左の場合は、草を背負わせた牛の姿を「阿弥陀仏の慈悲を表現しているもの」と受け取りました。もちろん牛の姿は法話ではありませんが、その時の源左にとっては法話と同じような役割を果たしたわけです。

その時に源左は、阿弥陀仏の本願を疑い無く聞けることに気づきました。

以前は阿弥陀仏の本願を聞いても、疑い無く聞けずに悩んでいた(A点)。

しかしもう疑い無く聞ける(B点)。

この源左のA点とB点には、大きな違いがあったことでしょう。

だからこそ源左は、「ふいと分からしてもらった」と明確に表現することができたのだと考えられます。

源左のエピソードを読んだ人々の多くが「牛に草を背負わせた時に疑蓋が取り除かれたのだ」と考えるのですが、実際には、A点とB点の間という以上のことは分かりません。

A点がいつなのかは「源左はいつまで本願を疑い無く聞けなかったのか」で決まってきます。

つまり法話を聴聞したり仏願の生起本末を思い出したりしても、疑い無く聞くことができない状態・・・それが5分前なのか1ヶ月前なのか? いつまで続いていたのかが、A点を決定するわけです。

さて、次に大和の清九郎の話です。

前述したように彼も妙好人と呼ばれました。しかし「何年何月何日より此の思念に住したるやは知らず」、つまり「一体いつ本願疑惑心が除かれて他力信心の身になったのかは知らない」と答えているのです。

前述の源左は「ふいっと分からしてもらった」という明らかな変化がありました。

しかし清九郎はそうではない。

どちらも妙好人であり、阿弥陀仏の本願を疑い無く聞信していた人物です。

なぜこんな違いがあるのでしょうか?

源左の場合は、A点においては聴聞しても阿弥陀仏の本願が疑い無く聞けませんでした。そして信の一念で疑蓋を取り去られ、B点では本願を疑い無く聞けるようになりました。

源左は聴聞で深く悩んでいたため、本願を疑い無く聞けるようになった変化を自覚しやすかったと考えられます。

しかし、たとえ獲信の前後に何かきっかけがあったとしても、人間の記憶力は絶対ではないので、忘れてしまうこともあるでしょう。

もしくは何もきっかけのような出来事も無く、ただそっと疑蓋が外された場合もあるかもしれません。

極端な例を挙げれば、事故などで意識を失っている時に疑蓋を外されたら、気付くこともできないでしょう。その場合は後日、意識を回復してから仏願の生起本末を聴聞した時に、本願を疑い無く聞信できることを発見することになります。

色々なケースが考えられますが、獲信した時に気づくことが出来なくても、少しもおかしくないのです。

* * * * *

このような獲信のきっかけに見えるエピソードはとても人々の興味を引きますが・・・私個人は、それほど重要なものとは考えていません。

源左のように獲信のきっかけに見える出来事があっても、もしかしたらそれ以前に疑蓋が外されていた可能性もあります。

さらにいえば、獲信のきっかけだと思い込んでいた出来事がただの勘違いだった、という場合もあるでしょう。

最終的な結論を言えば、獲信による変化といっても「阿弥陀仏の本願を疑い無く聞けるようになる」ということだけ。

そこに明確なきっかけや気付きがあるかないか・・・は問題ではありません。

今現在、阿弥陀仏の本願を疑い無く聞けるのかどうかが、もっとも重要なことなのです。

(なお私の場合も、本願疑惑心を取り除かれる前後では、とくに目立ったきっかけは無かったです。第9話で書いたように、救われる見込みの無い自分を眺める日々を送ったのですが、ある時に阿弥陀仏の本願を疑い無く聞ける自分を発見しました)

死後に対する不安が解決された

疑い無く聞いた阿弥陀仏の本願は、死後の不安を解決するに余りあるものでした。なにせ死ぬと同時に極楽に生まれ、仏に成らせてもらえるのです。

自分のような者にそんな素晴らしいことが待っているとは・・・。

人間は常に死と隣り合わせですが、獲信した人は極楽浄土と隣り合わせになるのです。

しかも仏教の基本すら無視している自分なのに・・・。

なぜ他力信心を得ることができたのか?

私は浄土真宗の教えを受け入れられず、仏教の基礎(無常・罪悪・因果)も無視している存在です。仏教徒としての素質はゼロでしょう。

なのに、なぜ他力信心を得ることができたのか? 言い換えれば、なぜ自分の力ではどうにもならない疑蓋(本願疑惑心)が取り去られたのか?

それは他力だからです。

他力というのは阿弥陀仏の力のこと。阿弥陀仏の方から働きかけ、阿弥陀仏の一人働きによって私の疑蓋が取り去られたわけです。

私の努力によって獲信したわけではありません。

この不思議な救いはどれほど劣った人でも救いの対象であると説かれます。つまり宗教的な才能などは関係ないわけです。

* * * * *

ここまでnoteを読んだ人は、もしかしたら「そんなに大変な思いをしないと獲信できないのか?」と思われたかもしれませんが、そうではないのです。

他力による救いですから、私よりもはるかに短期間で救われた人の記録も残されています。私と同じように苦しい心境を味わった人もいれば、あっさりと疑蓋が取り去られたという人もいます。

どんなふうに疑蓋が取り去られるのか、人それぞれで、予測のしようがありません。

このnoteで書いてきたことは、この上なくやさしい念仏の救いに対して、私の疑いがあがいて抵抗していた様子だと言えます。

いずれにしても、他力の働きかけによって煩悩まみれの凡夫が念仏の教えに近づき、疑蓋が外され、救われていく。

それが念仏の救いなのです。

南無阿弥陀仏をとなえさせる力

阿弥陀仏の本願とは「念仏となえる者を極楽往生させて仏に成らせる」というものです。

しかし・・・当然ですが、念仏が嫌いな者は念仏をとなえようとはしないはずでしょう。

たとえば「本音をいえば無常も罪悪も実感できない、輪廻も信じてないし、念仏も嫌いだし仏願も信じられない・・・」という人間は、いくら念仏せよといってもとなえようとしないはず。

なのですが・・・不思議なことに、そういう仏教嫌いな人間の口から念仏が出ることもよくあるのです。

なぜなのか?

それは他力の働きかけが現実にあるからだと考えられます。

私たちに教えを求める力が無くても、阿弥陀仏の力によって引っぱられるわけです。

少なくとも私に限って言えば「念仏となえる者を極楽浄土に生まれさせ、成仏させる」という阿弥陀仏の本願は、ただの作り話ではありませんでした。

現に今、ここに、生きて働いているのです。

なぜ他力信心は崩れないのか?

ここまで書いてきたことを人に話すと、興味を持ってくれる人は多いです。

しかし中には

「他力信心なんて一般人が得られるもんじゃない。あなたのその信心も、おそらく自力で作り上げたものだろう。いつか崩れると思うよ」

という人もいました。

確かに宗教的な感動や気付き体験などは、それがいくら強烈なものであったとしても、時間とともに薄れたり、ただの思い出になってしまうもの。

しかし獲信は、そのような感動や気付きとは別物です。

というのも私が他力信心を頂いてから(=疑蓋が取り去られてから)、すでに10年以上が経過しています。ですが阿弥陀仏の本願を疑い無く聞けるという点においては、何の変化も無いのです。

また調べてみましたが、法然も親鸞も蓮如も妙好人たちも、獲信してから死ぬまで他力信心が崩れることは無かったとのことです。

では、なぜ他力信心を得たら、いつまでも崩れないのでしょうか?

それは他力信心の本質が無疑(むぎ)だからです。

さきほども説明しましたが、他力信心を得るというのは、疑蓋(本願疑惑心)が取り去られることです。

「他力信心を得る」という表現なので、中には「何かピカピカ光るものをゲットする」というイメージを持つ人もいます。確かに、もし「何かをゲットした」のであれば、その何かを失う可能性はあるでしょう。

しかし獲信とは、新たに何かを得るのではなく、むしろ邪魔になっているものが取り除かれることなのです。

その邪魔なものとは疑蓋(本願疑惑心)であり、疑蓋が取り除かれた結果として、阿弥陀仏の本願を疑い無く聞けるわけです。

そして疑蓋を取り除かれた人には、二度と疑蓋が戻ってくることは無いと聖典に説かれています。つまり獲信した人が未信に戻ることは無いというわけです。

ちなみに、阿弥陀仏の本願を疑い無く聞くことによって、以下が発生します。

・(科学的に考えれば死後には不安要素があるにもかかわらず)大きな安心とともに死んでいける。

・わずか6字の南無阿弥陀仏に、無上の価値があることを知らされる。

現代の常識からみれば、おかしなことだと思われるかもしれません。狂人のたわごとだと思う人もいるでしょう。

しかし、これらこそが獲信者の特徴なのです。法然・親鸞・蓮如・妙好人たち・・・彼ら全てが上記の特徴をそなえていました。

尊敬を込めた呼び方(尊称)について

ところで今後は、念仏の救いを伝えてくださった方々に尊称をつけて書いていこうと思います。

たとえば親鸞さま、もしくは親鸞聖人と表記します。

でも尊称をつけるなんて、浄土真宗に馴染みの無い人にとっては大げさに感じられるかもしれませんね。

それに、私自身が聴聞も念仏もするはずのない者であり、仏教嫌いです。尊称をつけようと思うような殊勝な人間ではありません。

しかしそんな者が、念仏の救いを伝えてくださった方々に尊称をつけずにおれなくなる・・・。

なぜなら阿弥陀仏の本願を疑い無く聞くというのは、極楽浄土と成仏をプレゼントされることだからです。

参考までに、特に重要な方々とそのwikipediaリンクを書いておきます。

・お釈迦さま・・・仏教の開祖

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%88%E8%BF%A6

・法然聖人・・・念仏ひとつで救われることを明らかにした僧侶。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E7%84%B6

・親鸞聖人・・・『教行信証』を作成した浄土真宗の宗祖。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E9%B8%9E

・覚如上人・・・本願寺教団の基礎を作った人物。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%9A%E5%A6%82

・蓮如上人・・・浄土真宗を全国的に広めた人物。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E5%A6%82

この方々がおられたからこそ、私の疑蓋が取り去られることにつながったのだと味わっています。

(次回の記事は、本願を疑い無く聞けるようになった私の後日談について書く予定です。興味がある人、続きを読みたい人はシェア・ツイートしていただけると執筆の励みになります)