人材派遣利用マニュアル ~人材派遣利用のルール~ ⑩労使協定方式

人材派遣利用マニュアル ~人材派遣利用のルール~編を解説しています。

人材派遣を利用する際に知っておくと良いルールの紹介です。

今日は、第十弾!「労使協定方式」いってみましょー!

「ひたすら具体的」で「生々しく」人材派遣利用の教科書を作るという狙いなので、僕の独断で、派遣先企業が知っておくべきことについて超実践的に解説していきます。

シリーズのマガジンはコチラ↓

やっぱり、基本はガイドライン

前回までで、派遣労働者の待遇決定には、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の二つがあることと派遣先均等・均衡方式が原則であるということをお話しました。そして、前回は派遣先均等・均衡方式の概要をお伝えしました。

前回、前々回のnoteはコチラ↓

そして、今日はいよいよ、全体の8割以上を占めると言われる、「労使協定方式」についてです。(派遣先の対応するべきことが少ないとご紹介した方式です)

労使協定とは読んで字のごとく、その会社の労使間での協定です。各社ごとに違ってしかるべきものであるので、今まで以上に↓ガイドラインに沿って、知っておく部分を抜粋する形を取って解説することになります。

ボリュームが凄いですよね・・・!

ですが、残念ながら、ガイドラインを一読しておくに越したことはないです。

とはいえ、全体感をつかんでからのほうがガイドラインを読むにしても理解度が違うと思うので、ガイドラインを読むときに理解しやすいように、そして、ガイドラインを読まなくても、派遣サービスの受け入れに困らないように、という状態を目指して、お話していきます。

「労使協定方式」は、主にP73の第4部からです。それでは、行ってみましょう!

労使協定方式とは

待遇決定方式は2つあって、

①派遣先の正社員と待遇を比較するか

②派遣元(派遣会社)の正社員と待遇を比較するか

でしたよね。で、労使協定方式は②です。(労使協定方式ではなくて、派遣元均等・均衡方式って言う名称でも分かりやすいかもしれません)

具体的には(厚労省のガイドラインによると)、労使協定に以下の通りの事項を定めなくてはいけません。

1つ1つの項目を、それぞれ見ていきます。

①労使協定の対象となる派遣労働者の範囲

まずは、派遣会社は労使協定方式の対象の範囲を決める必要があります。

これは、

「派遣先均等・均衡方式のほうが安く設定できるから、A社に派遣するときは派遣先均等・均衡方式で。B社は逆に労使協定方式のほうが安く設定できるから労使協定方式で。」

といったように恣意的に、例外である労使協定方式(派遣先均等・均衡方式が原則でしたね)を利用できないように規定されています。

運用としては、ある職種に関しては、十分なノウハウがあるので、適切な労使協定を結び、評価や賃金決定ができるが、それ以外では難しいので派遣先均等・均衡方式で対応していくといっ多様なやり方が考えられます。

基本的には、同じ派遣会社であれば、全ての派遣スタッフに労使協定方式を適用することが多いと思いますが、いづれにしても、まずはその範囲を決める必要があります。

②賃金の決定方法

労使協定方式に関して、理解しておく必要があるのが、「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額」(=一般賃金)という概念です。

「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額」には、基本給、手当、賞与、退職金が含まれます。↓ガイドラインより

①基本給・賞与・手当等

ガイドラインにはこうあります。

・・・局長通知ってなんじゃ!!ということで↓リンクをご覧ください。

労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」についてというリンクへ飛んでください。

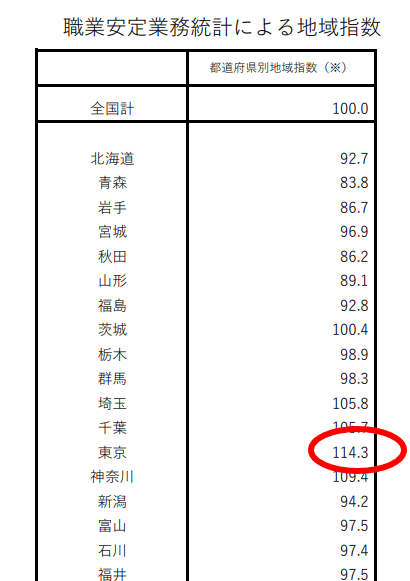

こちらにある、「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金」と「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与などの額」それから、「職業安定業務統計による地域指数」というのが、いわゆる「局長通知」です。

言い換えると

局長通知とは、「この職種の賃金水準は一般的にこれだよ!」と厚生労働省が示したもの

です。

なぜ、こんなものがいるのか?

それは、派遣先ではなく(派遣先均等・均衡方式ではなく)、派遣元で均等均衡を図ろうとしたとき、派遣先での仕事は、派遣会社内に比較対照する人がいないからです。

当たり前ですが、派遣会社内の正社員に派遣先全ての仕事があるわけではない(むしろほとんどない)ので、「同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消」の元になる賃金水準が存在しないからです。

ですので、その代わりとして、厚生労働省が毎年、最新の統計データより、「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額」(=一般賃金)を指し示すので、この賃金以上に設定しなさい。という性質のものが、局長通知です。

つまり、派遣会社は、派遣スタッフの賃金は、この「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額」(=一般賃金)を超える条件で、賃金以外の待遇は派遣会社の従業員と不合理な格差がないように待遇を決定していくことになるのです。

■賃金の決め方

そして、賃金は、「賃金構造基本統計調査」や「職業安定業務統計」をベースに、規定されます。

一般的な賃金統計や求人の統計から、勤続0年目の基本給・賞与が含まれたものと、勤続1年、2年、3年、5年、10年においての同じく基本給・賞与を時間給に直した水準が示されます。

それに加えて、地域指数という形でが職業安定業務統計をベースに地域ごとの係数(平均を100としている)が示されています。

このデータを利用して、

勤続0年目の基本給・賞与など×能力経験調整指数(何年目相当か)×地域指数

で求められるのが、労使協定において、最低限確保しないといけない賃金の水準です。

【ポイント!!】

こうして決定した水準を、派遣基準賃金とか、基準賃金と呼びます。いわゆる正規雇用を含んだの賃金の平均であり、それを超える賃金とすることで、格差を解消しているという考えになります。

ここで、一部を引用して、具体的に計算してみます。

↓「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与などの額」

↓地域指数

例えば、ここに引用した職業安定業務統計を使うとしたら、経理事務3年目相当で東京が派遣先事業所である場合の賃金は

1,472円×114.3%=1,683円(切上)

という計算となり、1,683円以上の時給を支払う形の労使協定を結ぶ必要があります。

また、ここでいう賞与も統計ごとにいろいろ計算されていて、職業安定業務統計の場合は最後に102%をかけることで2%分が賞与とされています。(この2%も統計なので、年度により、3%になることや1%になることはあります)

それから、局長通知で示された職種などが実態に合わない場合は他の統計(民間統計も)を活用することが可能になってます。

■通勤手当の決め方

労使協定方式では、通勤手当は必須になっています。(派遣先均等・均衡方式であれば、派遣先が通勤手当がないなら、なくてもOKです)

通勤手当については2通りの支給方法のいづれかを選択する必要があります。

①実費

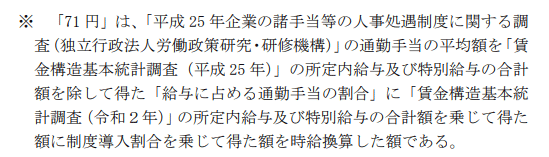

②令和4年度の場合、「71円/1時間当たり」以上の額

①実費というのはそのまま、何らかの手段でかかった費用を払うことで一般的な通勤手当です。

②は、ここでも統計が出てきまして、具体的には

と書かれています。

調査による通勤手当の平均額を、これまた給与の平均に占める割合で、なんちゃらこんちゃらしたら、1時間当たり71円になったから、それ以上で!という発想です。この71という数字は当然最新の調査によって、毎年変わります。(令和3年度は74円でした)

つまり、先ほどの経理事務3年目相当の東京勤務の場合、交通費を実費ではなく定額で支払うなら

1,683円+71円=1,754円

が、最低限、支払うべき時給のボーダーライン(=派遣基準賃金)となります。

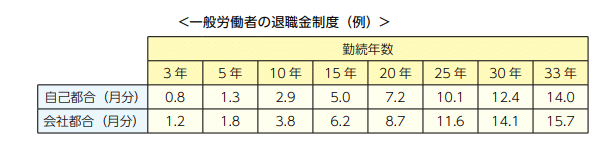

■退職金の決め方

退職金も労使協定方式では、必須になります。(派遣先均等・均衡方式では、派遣先に退職金制度がなければ、なくてもOKです)

そして、その支給方法は3通りから選びます。

①退職金制度

とっても、普通の響きですが、まさに普通のやつです。勤続3年目以降に以下のように支給します的な一般的な制度を採用します。以下はガイドラインに例示されているものです。

②退職金前払い

こちらは交通費の71円と発想が同じです。

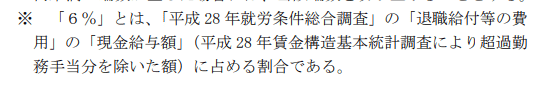

退職金の場合、定めた基本給・賞与などの時給に6%を乗じることで支払ったとみなします。

先ほどの経理事務3年目相当(東京)の場合

1,683円+101円(1,683円×6%)=1,784円

以上の時給を支払う労使協定を結びます。

③中小企業退職金共済制度等に加入する場合

こちらも6%以上を対象として加入します。

ちなみに6%の根拠は↓

とのことです。基本的な考え方は、通勤手当も退職金も同じですね。

退職金はこのような3つの選択肢から1つを選び、決めていきます。

賃金、通勤手当、退職金と解説しましたが・・・・まぁ、非常にわかりにくい・・・

大枠では、平均的賃金データをもとに割り出した平均を超えていれば、派遣労働者ということによる待遇格差はないだろうという「みなし」的な考えがベースにあること理解しておくとわかりやすいです。

ちなみにこの局長通知は毎年6~7月に、次の年の4月以降に使うものが出てくることになっています。

■評価に応じた賃金の改善

そして、このようにして決定された賃金に対して、

イ 派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に、通勤手当等を除く職務の内容に密接に関連して支払われる賃金が改善されること

というルールもあります。

こちらは、いわゆる昇給をイメージした制度でして、しっかりとした評価制度を設けることで賃金の改善がされることを義務付けています。

ここにきて、まさかの職能給!!ひたすら、職務給である派遣の特徴を残せそうな流れで来ておりましたが、ココだけは職能給です。お間違え無く。

評価の仕組みについては、また追ってお話しますが、以下、ガイドラインP90を参考にしてください。

このように、職務内容などに向上があった場合に、手当を支給するか、昇給するか、より高度な就業機会を提供するかをしていくといった対応をしていく必要があるということになります。

賃金以外の決定方法

こうして賃金とその見直しの方法が決まります。そして、それ以外の待遇については以下の考え方になります。

①福利厚生について

福利厚生はいわゆる、「パートタイム・有期雇用労働法」の考え方になります。

以前、↓のように派遣という制度は、比較するべき対象が広いという話をしました。

労使協定方式は、派遣会社の中で均等均衡を図るという考え方ですので、派遣会社の派遣労働者以外の内勤社員と同じ福利厚生を準備する必要があります。

ですので、派遣単価へ大幅な値上げの影響を与えることを回避するために、派遣会社の従業員の福利厚生を(ネガティブな意味で)見直した会社もあるかもしれません。(あるんだ・・・どこの会社とは言わないけど、あるんだ・・・・)

②教育訓練について

こちらも同じく、派遣労働者を除く、内勤社員と同じ教育訓練の機会を確保する必要があります。

最後に

ずいぶん、長い解説になりましたが、労使協定方式については、この程度を知っていていただければ、派遣会社とも対等な形で仕事を進められるのではないかと思います。

次回は、今日も出てきた、労使協定方式の中の、評価制度(イ 派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に、通勤手当等を除く職務の内容に密接に関連して支払われる賃金が改善されること)について、派遣先からのお悩みの声もよく聞くので、解説していきたいと思います。

では、また!

転職エージェントや人材派遣会社を利用する中で、不満、不便、不安を感じている方、就職してお悩みがある方、これから転職を考えている方、どちらでもない方、ご質問やご相談はこちら↓へお願いします。

※無料で全力でなんでも答えます。

僕のプロフィール↓

オープンチャット「人材派遣営業の駆け込み寺」を始めました↓

ちょっと、一回勉強してこい!っていう派遣営業がいたら、ご紹介をお願いします!

無料&匿名で相談できますので、ぜひ!(↓関連記事)

いいなと思ったら応援しよう!