(2024/10/02/水)独特な形状の器台(Vessel Stand)

この遺物(器台)を撮影した理由

今回は最近、宮崎県立西都原考古学博物館に行った際、気になった遺物『器台《きだい》』についての備忘録を残したいと思います…。

こちらの器台は、少し前(2024/09/08/日)、考古学博物館で行われていた『展示会Ⅰ 海がつなぐ古代世界~対馬・西海・日向』の最終日…

この時撮影した写真も大量に有るので…

時間が有る時にまとめたいと思います…。

帰りに、常設展を観覧している時、この遺物に近づいた際、何故か妙に気になったのでよく見てみると……

他の器台と形状は似ているのに、妙に引っかかる、特徴の有る個性的な遺物だったので…

この日は写真を何枚か撮影して帰りました…。

今回紹介する写真は、その時撮影した写真です…。

弥生時代

器台 Vessel Stand

出土地:熊野原遺跡(宮崎市)

年 代:弥生時代終末期

所 蔵:当館

こちらの遺物が展示されている、宮崎県立西都原考古学には何度も行っているのですが…

この日(2024/09/08/日)、この時まで、特に気にしていない遺物だったので…

この日、この遺物が目に止まったのが何か引っかかり、調べる事にしました…。

遺物について、記載された調査報告書

この遺物についての調査報告書は、『全国遺跡報告総覧』に有りました。

調査報告書は、幾つかの遺跡の調査報告書を一冊にまとめたスタイルで、合計数百ページの資料です…。

『奈良文化財研究所』様の『全国遺跡報告総覧』より。

熊野原遺跡A・B地区・前原西遺跡・陣ノ内遺跡・前原南遺跡・前原北遺跡・今江城(仮称)跡・車坂西ノ城跡

シリーズ名 宮崎学園都市遺跡発掘調査報告書

シリーズ番号 4

編著者名 永友 良典

編集・発行機関 宮崎県教育委員会

発行年月日 19880325

…上記の調査報告書の中で、今回写真を撮影した器台についての資料は、下記のページに記載されていました…

3125_1_熊野原遺跡A・B地区・前原西遺跡・陣ノ内遺跡・前原南遺跡・前.pdf

・写真の器台の実測図が記載されている部分⇒37/245

3125_8_熊野原遺跡A・B地区・前原西遺跡・陣ノ内遺跡・前原南遺跡・前.pdf

・器台が出土した場所(SA5)と器台の出土状況⇒23~24/168

・A地区・B地区 土器観察表⇒41/168

…上記の調査報告書の中で、器台を作った当時の仕上げの方法や、素材、色などについて、土器観察表に、詳しく書かれていたのが、個人的に興味深かったです…。

器台が展示されていた場所

今回、気になった器台が展示されていたのは…

弥生時代の遺物が展示されている、展示スペースで……

そのスペースの、土器がいくつか展示されている場所の…

一番下の、右端に展示されていました…。

こちらの器台の右上に、QRコードも掲載されていました…。

器台の写真

いつもなら、数枚、スマホで写真を撮影して終了…なのですが……。

今回は、何故か気になってしまったので、色々な角度から、何枚も撮影してみました…。

それぞれ、気になる部分に分けて、備忘録を残したいと思います…。

器台の中に有る、壺の頭の様な部分。

今回、この遺物の中で、一番気になったのは……

下記の写真の様な、器台の中に壺が有る様なデザインです…。

器台は元々、壺を上に乗せ、下記の様に安定させる為の道具です…。

…ですので、今回撮影した器台の様に…

器台の中に壺(?)が、めり込んでいる(?)……みたいなデザインを施している…と言うのは、上に壺を載せる時に邪魔になるので、何か、不自然な感じがします…。

この、壺がめり込んだ様なデザインの器台(No166)が出土した、建物跡(SA5)には、もう1つ器台(No167)が出土していると、調査報告書に記載が有ったのですが……

そちらの器台(No167)の実測図を見た所、大きさは似ていますが、こちらの器台(No166)とはデザインは違い、良くあるオーソドックスな形状の器台でした…。

又、同じ熊野原遺跡(宮崎県宮崎市)からも、同じ形状の器台は出土していない様です…。

…その、器台の中央に、めり込んでいる様な部分の写真を、色々な角度から撮影したので、ここに備忘録として残したいと思います…。

器台の中央の孔から、内部を撮影した写真です…。

三つの透かし孔から光が漏れている薄暗い胴体部分の奥に…

器台の底に繋がる、さらに暗い穴が口を開けているのが印象的な写真です…。

調査報告書の、『土器観察表』によると……

こちらの器台外面は、ハケとヘラで仕上げられていると書かれていましたが…

改めて写真を観察すると、細かいハケの筋模様が確認出来ました…。

器台上部の、フチの部分。

器台の縁の部分は滑らかに凹んでいて、触れると、かなり滑らかな仕上がりになっていました…。

(こちらの博物館は、一部展示に触れる事ができます)

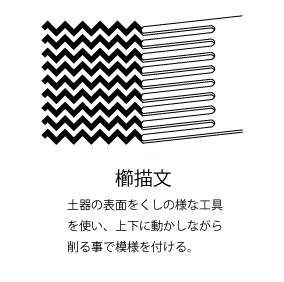

…そしてその滑らかに仕上げられたフチには、櫛描紋が施されています…。

弥生時代終末期の2、3世紀ごろ、今から1800~1700年前の作者の作風や模様を描く時のクセが解り易く出る部分なので、見ていて面白いです……。

櫛描紋自体は良くある模様ですが、遺跡によって、タッチが微妙に違います…。

器台の足に有る、特殊な透孔の装飾。

こちらの器台でもう1つ、変わっている所は…

この、器台の足の部分に有る、透孔の装飾の形状で……

私がこれまで見て来た調査報告書の中では、見た事が無い形状の透孔の装飾で、かなり気になります…。

古代の土器の足には、下記の様なパターンの透孔の装飾を入れる事が多い(流行っていた?)様ですが…

この器台の透孔の装飾は、これらのどれにも当てはまらない、かなり個性的な作品だと言う事が解ります…。

この遺物を発見する事が出来て良かったです…。

器台の足の表面に残る赤い色。

こちらの土器の足の部分には、赤い色がはっきりと残っているのが印象的でした…。

調査報告書の土器観察表によると……

色調

外面 橙色(5YR?/?) 内面 橙色(5YR?/?)

※?の部分は数字が入りますが、文字が潰れていて解りませんでした

…との記載が有りました…。

この、数字と英語の表記は、色見本で使われる『マンセル値』という物で、色を正確に記録する事ができる便利なものですが…

今回は、判読不明だった為、正確な値が解りませんでした…。

ただ、調査報告書に書かれている『橙色』に当たるマンセル値を検索すると、『5YR 6.5/13』と出るので…

もしかしたら、文字場潰れた部分の値は『5YR 6.5/13』かもしれませんが、何か少し明るすぎる気がします…

…ですので今後、実物の調査報告書を図書館等で読み、PDFで文字が潰れていた部分を確認したいと思います…。

脚の縁は、丁寧に丸く、綺麗に造られています…。

感想

今回は、ここ最近、何故か惹かれて調べている、個性的な『器台』についての備忘録をまとめてみました…。

この遺物が、かなり個性的で、どうしても気になったので、先々週(2024/09/23/月)に、博物館で行われていたお祭りに行った際、再び見に行く事にしました…。

(今回紹介した写真の中に、その時に撮影した写真が含まれています)

かなり人が多く、ライブも行われており、かなり賑やかでした。

こちらの器台は、一見普通の遺物なのですが、良く観察すると、変わった部分が多く、当時の一般的なデザインの器台ではない様な気がします…。

この事から、あくまでも個人的な感想ですが…

この遺物が発見された遺跡からは、他遺跡から多く発見される様な形状の器台もいくつか発見されているのに、この器台だけ、かなり個性的な形をしている事から…

『この器台が、器台本来の壺を載せると言う用途以外の、特殊な使われ方をした物かもしれない』

…と言う感想を持ちました…。

又、先々週、どうしてもこの遺物(器台)が気になったので、博物館にいらっしゃる考古学者の方に、この器台について質問をした所、

後日、調べて頂けるとの回答を頂いたので、今度、博物館に行き、この遺物が一体何なのか、お伺いしたいと思います…。

こちらの遺物は、今後、作品製作に使用するかどうか…

…何か引っかかるので、現段階で決めてはいませんが…

しかし、かなり個性的な遺物なので、今後その気に有る部分を言語化し、この遺物の意匠を、ナニカに使ってみたいと思っています…。

記事を書くのに掛かった時間

2024/10/01/火~2024/10/02/水

公開日

2024/10/02/水/1135

最近はただの日記になっていますが、自分自身と作りたい作品について更に突き詰めて行きたいので、この作業を暫く続けて行きたいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!