志摩國風土記から藤原宮子へ(筆まめ慈円僧正のおかげ)

世の中に 山てふ山は 多かれど 山とはひえの み山をぞいふ

昨年の大河ドラマ『鎌倉殿と13人』に登場していた慈円(じえん)(配役:山寺宏一)は、藤原摂関家の氏長者の十一男として生まれました。

そして13歳で出家したのち、比叡山のトップ(天台座主)に四度なりました。(第62世、第65世、第69世、第71世を重任。ちなみに現在の天台座主は第258世でいらっしゃいます。)

平安末期から鎌倉時代を生きた慈円は百人一首にも選ばれていて、当時は歌人としても知られていました。百人一首の選者の藤原定家とは同時代を生きていますので、後鳥羽上皇のサロンで和歌を通じた交流もあったのかもしれません。

それにしても「どれだけ山があろうとも、山とは比叡の御山だけ!」と断言するなんて、摂関家生まれの比叡山のトップだからこその言いっぷりです。

慈円には私家集があって、『拾玉集(しゅうぎょくしゅう)』には、4600余首がおさめられています。西行の歌集『山家集』にあるのが1560首であるのを思うと、とてもたくさんの和歌を残しているのですね。その上、歴史書の『愚管抄』も書いているのですから、詠んで詠んで書いて書いて。。。

国宝にもなっている慈円の筆使いがこちら。

「みやまに」の「や」がとても素敵です。

(ちょっと余談です。延暦寺に行くことがあったら是非)

最澄が開いた比叡山延暦寺は、1200年の年月の中で本当にいろんなことがありましたが、今も仏教界での存在感はトップクラスです。

延暦寺を訪れることがあったなら、是非、東塔のエリアにある大講堂へ行ってみてください。外陣の鴨居にかけられている肖像画をご覧いただきたいのです。

お釈迦さまを筆頭に、天台宗ゆかりの高僧たち、比叡山で修行した各宗派の宗祖たち。その肖像画がずらりと並ぶ様は圧巻で、最澄から拡がった日本仏教の広さと深さを一瞬で体感することができるはずです。

こんな風に例えるのは、少し憚られますが、それは、歴代社長の写真が並ぶ大企業の社長室のようでもあって、組織体としての比叡山の一面(1200年続く事業団体の秘密)へも、思考をめぐらすきっかけになると思います。

*

そんな慈円が別の文献の中に思いがけず登場してきました。

実は今、ある人からこんな注文をうけて、今急ぎ、伊勢志摩のことを調べているところなのです。

○ 寒くない(天気も重要)

○ できれば温泉(&連泊)

○ 電車はグリーン、飛行機はスーパーシート

○ 美味しいごはん(もしかして素泊まりで外食のほうがベター?食事付きの宿の夕食は食べきれない)

○ 「おおっ!」と思う(一応)観光名所。「ふーん」でもOK

○ レンタカーもOK

○ 日本国内

ご覧の通り、旅行の企画要望です。

いろんな条件がありますが、冬の旅で寒くないところ。というのは、東京からは結構難しい。

というのも、この時期の東京は連日、関西や四国よりも1、2℃ぐらい高いのです。桜は「気温の蓄積が閾値を超えたら咲く」と、聞いたことがありますが、東京の開花が関西に先駆けて早いのは、こうした理由からかもしれないです。

なので「暖かい印象・南国のイメージ」のするところとして、次の3つを候補にしましたら、伊勢方面がいいということになりました。

(1)飛行機で松山空港へ飛び、道後温泉。そしてフェリーで別府へ渡って別府温泉。帰りは大分空港から羽田へ。

(2)名古屋まで新幹線。近鉄特急で伊勢志摩。

(3)もう絶対あったかい、石垣島へ飛行機で飛ぶ。

わたしのイチオシは、超有名温泉を船でハシゴする(1)でしたが、「行程がしんどそう」ということで却下となりました。もう一つの石垣島は以前に行ったことがあって新鮮味がなかったのか(予算の関係か)言及されませんでした。

という訳で、伊勢志摩です。

交通手段は新幹線&近鉄特急でグリーンでデラックスの問題なく、お伊勢さんにはそんなに興味がない人なので、観光は志摩の海となりました。

志摩は中央構造線のすぐ南にあって、掘れば湯が湧き出る場所。昭和50年代ぐらいから掘削して湧き出た温泉がある宿が多いようです。

そして万葉の頃から「御食国」として知られた志摩国ならではの、美食にあふれた食事付きプランが満載。しかも「量の多さ」がどれもすごい。

知らない土地の宿を探すときに一番困るのは、検索するキーワードが「ざっくり」としたものにならざるを得なくて、結果、公式情報も口コミ情報もごった返した情報の羅列になってしまうこと。

これは、埋もれてしまっている情報を「一発で網掛けるキーワード」をこちらが持っていないことが原因なのです。

なので、志摩の徹底コンパイルが必要!

「いったい志摩ってどんなところ?」とまず最初に『風土記』をめくってみましたら、またしても慈円がでてきたのです。

そもそも伊勢志摩といいますが、古代から伊勢と志摩は別々の国だったのですね。

志摩国の風土記は今はもう残っていませんでした。でも逸文(散逸したものの断片として残っている文章)が一つだけあって、慈円が『拾玉集』に「風土記に曰く」と書いてあるものが掲載されていました。

奈良時代の風土記の編纂から約500年後には「志摩国風土記」がまだ残っていたのでしょう。慈円はそれを見て「こんなことが書いてある」と書いたのですね。

『風土記 下』角川ソフィア文庫 より

志摩国

吉津嶋

《神宮の中に、礼奠(れいてん)の間あり。永らく例となすこと有り。長柏、これを三角柏(みつのがしわ)と謂ふ。件の柏は、志摩国吉津島・堺土具島の内に在り。山中の木上に生ずるなり》

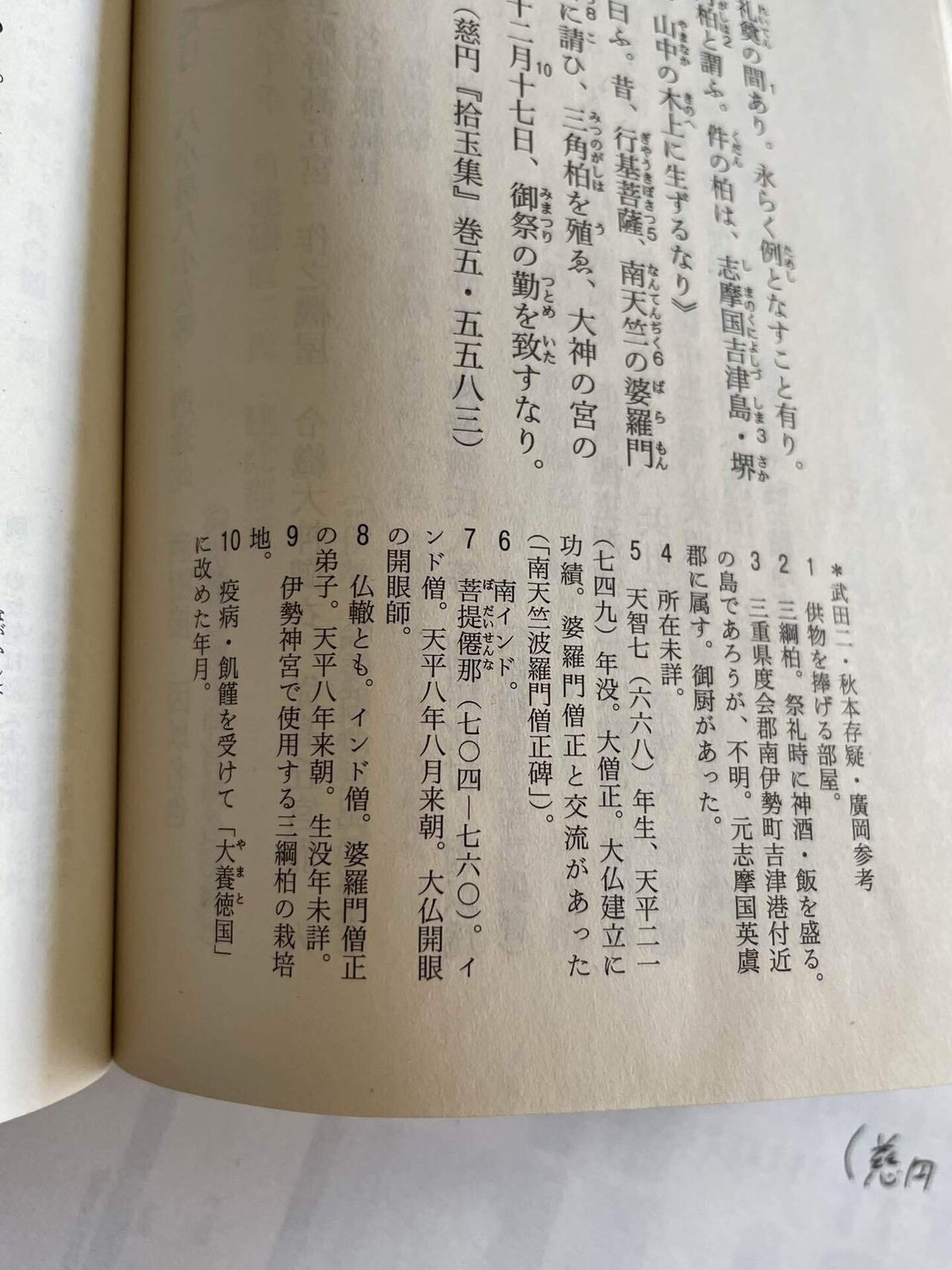

吉津島。風土記に曰ふ。昔、行儀菩薩、南天竺の波羅門僧正と天竺の僧仏晢に請ひ、三角柏を殖ゑ、大神の宮の御園と為す。天平九年十二月十七日、御祭の勤を致すなり。

(慈円『拾玉集』巻五・五五八三)

『風土記 下』角川ソフィア文庫 より

*礼奠の間:供物を捧げる部屋

*三角柏:祭礼時にその葉に神酒・飯を盛る

伊勢大神に供物を捧げるためにはそれを盛るための「柏の葉」が必要だということ、そしてそれが志摩国で栽培されていたことに、慈円は興味をもったのでしょうか。それとも、行基と天竺の僧たちとの交流について思い当たることがあったのでしょうか。

これは『拾玉集』の記載されている場所を確かめなくてはいけませんので、早速図書館で貸出の予約をしました。『拾玉集』の巻五・五五八三にどんな風に書かれているかが楽しみです。

柏の葉は今も端午の節句の柏餅には欠かせなくて、その葉も見たり触ったことがありますので、伊勢の神様もあの柏の葉で用意された御膳を召し上がるのかと思うと、嬉しくなります。

また偶然にも我が家の家紋が「丸に三柏」で、同じ柏であるのもなにかのご縁のようで、これはいい兆しです。

そして、私の興味をひいたのが「天平九年十二月十七日」という日付についての注釈。(下の10のところです)

『風土記 下』角川ソフィア文庫 より

これによると、天平9年12月というのは、

疫病・飢饉を受けて「大養徳国」に改めた年月。

だというのです。「やまと」を「大養徳」という字にしなくてはならなかった天平9年の12月というのは、いったい何があったのでしょう。

今度は『続日本紀』を開けて見ました。

(天平3年(731)正月〜天平宝宇2年(758)7月)

大倭国の国名表記のことがありました。

天平9年10月〜12月のページ

12月12日 兵部卿・従四位下の藤原朝臣豊成を参議に任じた。

12月17日 吉備津島。天平九年十二月十七日、御祭の勤を致すなり。

12月27日 大倭国〔の国名表記〕を改めて大養徳国とした(天平十九年三月十六日に大倭国に復する)。

この日、皇太夫人の藤原氏(宮子)が皇后宮に赴いて、・・・・

天平9年10月〜12月のページ より引用

太字は『志摩国風土記 逸文』より引用

「大倭国」とは、現在の奈良県のこと、「大倭」とかいて「やまと」と呼んでいました。記述の変更があったのは27日だったのですね。そして12日に名前のある藤原朝臣豊成とは、藤原不比等の息子4兄弟の長男・武智麻呂の長男。この天平9年の夏に天然痘が大流行し、4兄弟全員が次々に亡くなりましたので、それを受けての参議への登用でした。

こんな最中に、志摩国の吉津島では伊勢の御祭の「勤め」を致したというのです。きっと、伊勢の大神へも疫病退散の祈願をしたのでしょう。『続日本紀』をみると、恩赦に大赦、国をあげてありとあらゆることをしたことがわかります。

伊勢神宮(内宮・外宮)と吉津嶋・土具嶋

そして、27日の記述には続きがあって、聖武天皇の母・藤原宮子のことが書かれています。

天平9年10月〜12月のページ

皇太夫人が湯鬱な気分に沈み、永らく人間らしい行動をとっていなかったからである。・・・

天平9年10月〜12月のページ より

この文章を読んで、

そういえば・・・。藤原宮子って、どこかで見たことがある。

と思い出したのが、この本。

宮子も藤原不比等の娘でしたので、主人公の光明皇后(表紙の人)から

「宮子お姉さま」と呼ばれていました。

表紙カバー裏の藤原宮子

というわけで、この漫画を久しぶりに全部読んでしまい、

とりあえず、奈良時代の志摩国へは行った気分になりました。

それにしても、この海岸線とすぐに迫っている山。

志摩国は海からのアクセスしかなかったのではないでしょうか。

(そこへ、近鉄電車が乗り入れたのですから、まるでベネチアと一緒)

そして、「志摩」という名が「島」のことだとすれば、「しま」の定義は今の感覚とは少し違うような気がします。

因みに律令国家になる前は、志摩国の国造は「島津国造」と言ったそうです。

*