羊皮紙と不透明水彩 ー ある家族の細密肖像画 ー

私は東京と大阪で活動している、アンティークレースを研究する研究会『Accademia dei Merletti』を主宰し、「アンティークレース」についての考察や周知を行なっています。

Karl Ludwig Fernow カール・ルートヴィヒ・フェルノー

ー オランダからはるばる日本にやってきた細密画

私のコレクションというテーマ。

私のコレクションのなかにある一枚の水彩画。グワッシュという不透明なゴム水彩絵具でヴェラムと呼ばれる羊皮紙に描かれています。

ある家族を描いたこの細密肖像画は、描かれた人物たちの衣裳や髪型から1778、79年ごろから1780年代の初頭にかけて描かれたのがわかります。

私の好きな細密画、そして時代も大好きな後期ロココ。

オランダのデン・ハーグに店を構える素描専門の画商のサイトで見つけ、すぐに購入の希望を伝えるメールを送りました。若い画商は趣味がよく、素晴らしい作品を揃えていたので以前から注目していたギャラリーだったのです。

( 1780年ごろ )

画商によると画家の署名などが見当たらず、確実な作者はわからないそうですが彼はドイツのある画家にこの作品を帰属させていました。

ー 薬剤師見習いの画家

カール・ルートヴィヒ・フェルノー( 1763 - 1808 )は日本ではあまり知られていない画家のようです。ブルーメンハーゲンの領主に仕える使用人の子供としてポンメルンに生まれました。12歳で公証人の書記として奉公に出て、同時に薬剤師の見習いとなりました。

ある時、フェルノーを訪ねてきた若い男を誤射するという不慮の事故を起こし、彼は追われるように故郷をあとにします。

北ドイツのリューベックに居を構えたフェルノーは、天性の絵画と詩作の才能を開花させることとなりました。画家のアスムス・ヤコブ・カーステンスとの出会いが大きな刺激となり、彼は薬剤師の仕事を辞めて肖像画家や製図家として独立します。

現在、フェルノーは画家としては必ずしも評価されておらず、むしろ実績としては文筆家としての著作がいくつか知られている程度なのです。

デンマークの詩人バッゲセンと知己となり、彼の誘いでイタリアへ遊学したのちに1802年にドイツへ帰国。ドイツに戻ってからはイタリア文学の臨時教授を務め、1804年以降はザクセン=ヴァイマル=アイゼナハ公太后アンナ・アマーリア・フォン・ブラウンシュヴァイク=ヴォルフェンビュッテル Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel ( 1739 - 1807 )が創設した85万冊もの蔵書をもつ『アンナ・アマーリア大公妃図書館』の司書として生涯を終えました。

ザクセン=ヴァイマル=アイゼナハ公エルンスト・アウグスト2世の妃で

夫の没後は幼い息子に代わり1775年まで摂政として公国の舵取りをしました

こうしてフェルノーは晩年、才女の誉れ高いアンナ・アマーリアの元でローマで取り組んでいた文学的・考古学的研究を継続するための有意義な時を過ごすことができたのです。

後期ロココのファッション

ー アングロマニー(英国心酔)と綿織物の流入

18世紀後期のファッションは、不安定な情勢を反映してそのスタイルが目まぐるしく変化していきました。

啓蒙思想の隆盛とともに、フランスでは英国貴族の質実で自然に根差した暮らしが憧憬の的となりアングロニーと呼ばれる《 英国ブーム 》が訪れます。

女性の服飾も、宮廷衣裳を基準としたフランス風の衣裳からイギリス風の引き裾の簡素な衣裳やルダンゴートと呼ばれる乗馬服からアレンジされたもの、ポロネーズと呼ばれる散策用の衣裳、シュミーズ・ア・ラ・レーヌ( 王妃風の下着 )などの従来の価値観とは異なる新たなスタイルが次々と流行します。

ルダンゴート (Redingote) 英語で乗馬服を表すriding coatからフランス風に転訛

イギリスの乗馬服が元となりダブルブレストのジャケット風のデザインのドレス

ポロネーズ (Polonaise) フランス語で「ポーランドの」を意味する散策用ドレス

イギリス風の引き裾のドレスの後ろ腰を釦と紐で持ち上げドレープさせたドレス

シュミーズ・ア・ラ・レーヌ (chemise à la Reine) 王妃の下着を意味するドレス

マリー・アントワネットがトリアノンで着用し流行した簡素な木綿製のドレス

( 1786年 )

イギリスから大量に流入する木綿地が衣裳や室内装飾に取り入れられて、18世紀前期から引き続き流行していた東洋趣味はアンディエンヌと呼ばれる銅版捺染の更紗へと変わっていきます。ペルカル地やモスリンといった木綿生地も1780年代以降に大流行します。

ペルカル (percale) 密に織った薄手の平織の綿織物

18世紀にはインドで製織されたものがコロマンデル海岸から輸出されていた

モスリン (muslin) 薄手に甘く織った平織の綿織物

ベンガル地方で製織されたものがはじめてヨーロッパに伝わったのは1600年ごろ

アンディエンヌ (Indienne) インドで産する手描き、もしくは版木による捺染更紗

元来はインドからの輸入品をヨーロッパで捺染に置き換えたプリントの綿更紗

ー 変化するヘアスタイル

1770年代末から1780年代にかけて生み出された新たなファッションは、ヘア・スタイルの流行へも影響を及ぼしました。

1770年代には高く結い上げた《 プーフ 》と呼ばれた髪型が流行しましたが、1780年ごろを境に横にボリュームをもたせ後頭部は自然に流すか束ねて、首に沿って左右の肩へ巻毛を垂らすスタイルに取って代わられたのです。

( 1772年 )

( 1775年 )

横にふんわりとボリュームをもたせ、巻毛を垂らした髪型が見られます

メトロポリタン美術館蔵

当時の最新の流行を伝えた《 モード雑誌 》のこれらの挿画によって、現代の私たちでも18世紀後期にどのようなスタイルが流行していたのかがありありと判るのです。

私の所有する細密肖像画では、母親らしき年配の女性は1775年ごろに流行した髪型をしています。

それに引き換え年若い娘と見られる女性は1780年代に流行した頭髪にボリュームをもたせ横に張り出させ、巻毛を垂らす髪型に描かれています。

この細密画は元はドイツの個人コレクターの所有していたものです。描かれた家族もおそらくドイツの貴族か裕福な家系だと考えられます。

当時流行の発信地であり、ファッションの中心地はヴェルサイユ宮廷でした。この細密画を見ると遠く離れたドイツの地にもモード雑誌などの定期刊行物によって最先端の流行は、私たちが考える以上のスピードで伝播していたことがわかります。

娘や息子たちはより新たな時代の流行を取り入れている一方、両親は前時代的な古風なスタイルを守っています。現代にも通ずると思うのですが、年齢を重ねた人々が流行に対して保守的になっていく様がこの細密画からも伝わり、時代が変わっても人間の本質は変わらないものだと感じるのです。

人物たちの衣裳や髪型から、この細密画は1780年ごろに描かれたものだとわかります。しかし、確実にフェルノーの細密画だと判明しているもので現在知られている作品は1780年代の終わりに描かれたものです。彼の生年を考えるとこの細密画がフェルノー作品である可能性は低いのではないかと私は考えているのです。

細密画に見られるレース

ー 華やかさを失ったデザイン

最後に私の趣味であるレースのお話しをしたいと思います。

この細密肖像画を見て気づくことがありませんか?

それはロココを代表する装飾品のひとつであるレーが、母親のボンネットくらいにしか見られないことです。もしかすると男性の胸元を飾るジャボがレースだったかもしれませんし、または娘のデコルテを縁取る襟刳り飾りがレースなのかもしれません。

しかも、それらはとても簡素でまるで無地のゴーズやリノンのようにも見えます。母親のボンネットですらレースは派手さを抑えた控えめなものとなっています。

彼らのファッションを見ると、1780年代にはレースは最早身を飾る重要なアイテムとは見なされていなかったのがわかります。

ジャボ (jabot) 襞の付いたネクタイ状の胸飾り

レースなどで仕立てられ、袖口飾りとともに男性用の装飾品として18世紀に流行

ゴーズ (gauze) 目の粗い絹や木綿の織物、ガーゼとも呼ばれる

中東のガザからヨーロッパに伝わったとされ、地名が転訛した絹織物が起源

リノン (linon) 細番手の糸で薄手に織った亜麻織物

中世のフランス古語で「簡素で美しい亜麻布」と意味するlinompleが語源

( 1780年代 )

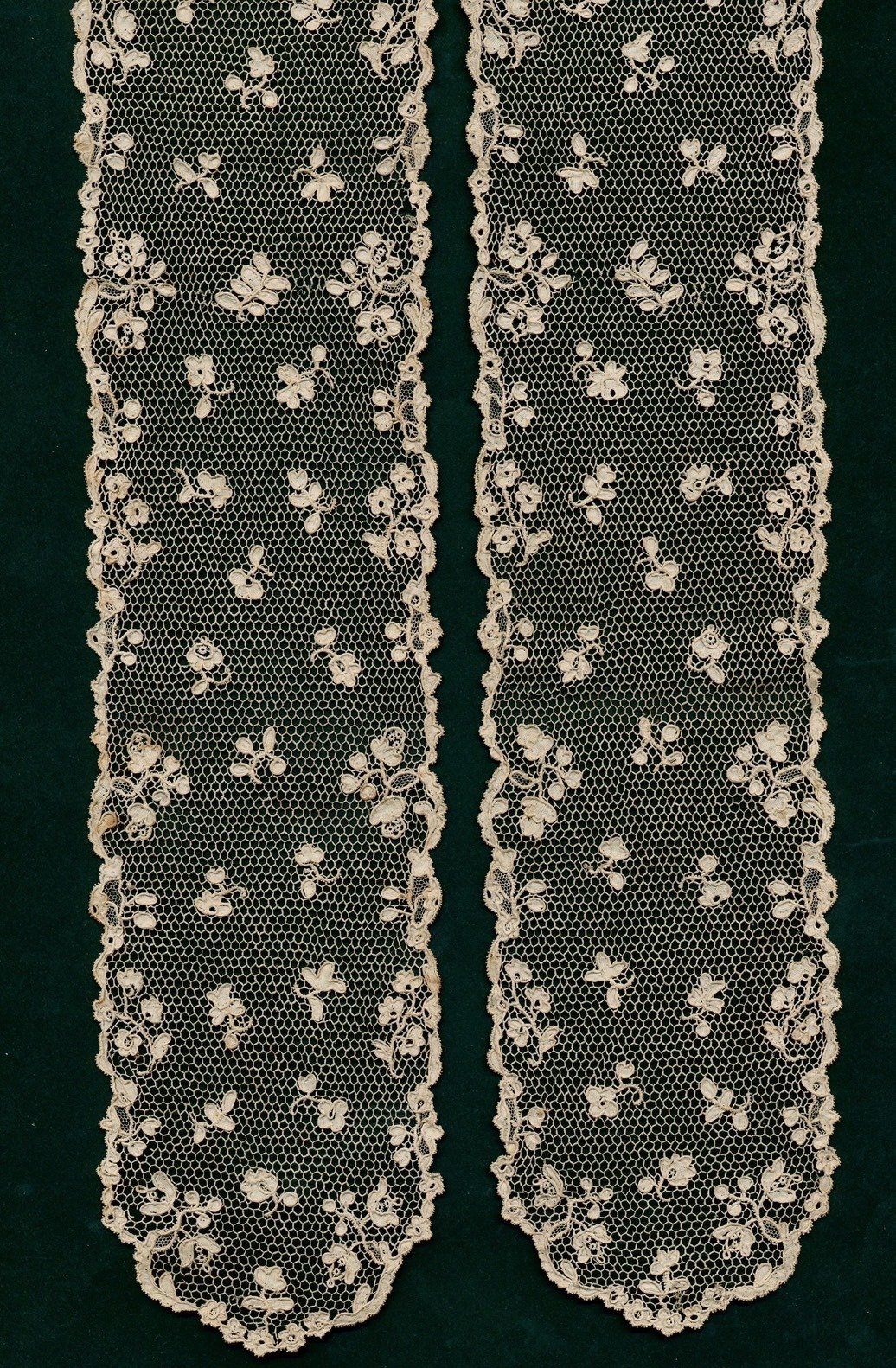

きっと細密画の母親のボンネットにはこのような簡素なデザインのレースがあしらわれていたのでしょう。小花を散らした文様は1780年代に好んで用いられたモチーフのひとつです。

上 : アランソン・ニードルレース 下 : アルジャンタン・ニードルレース

( 1780年代 )

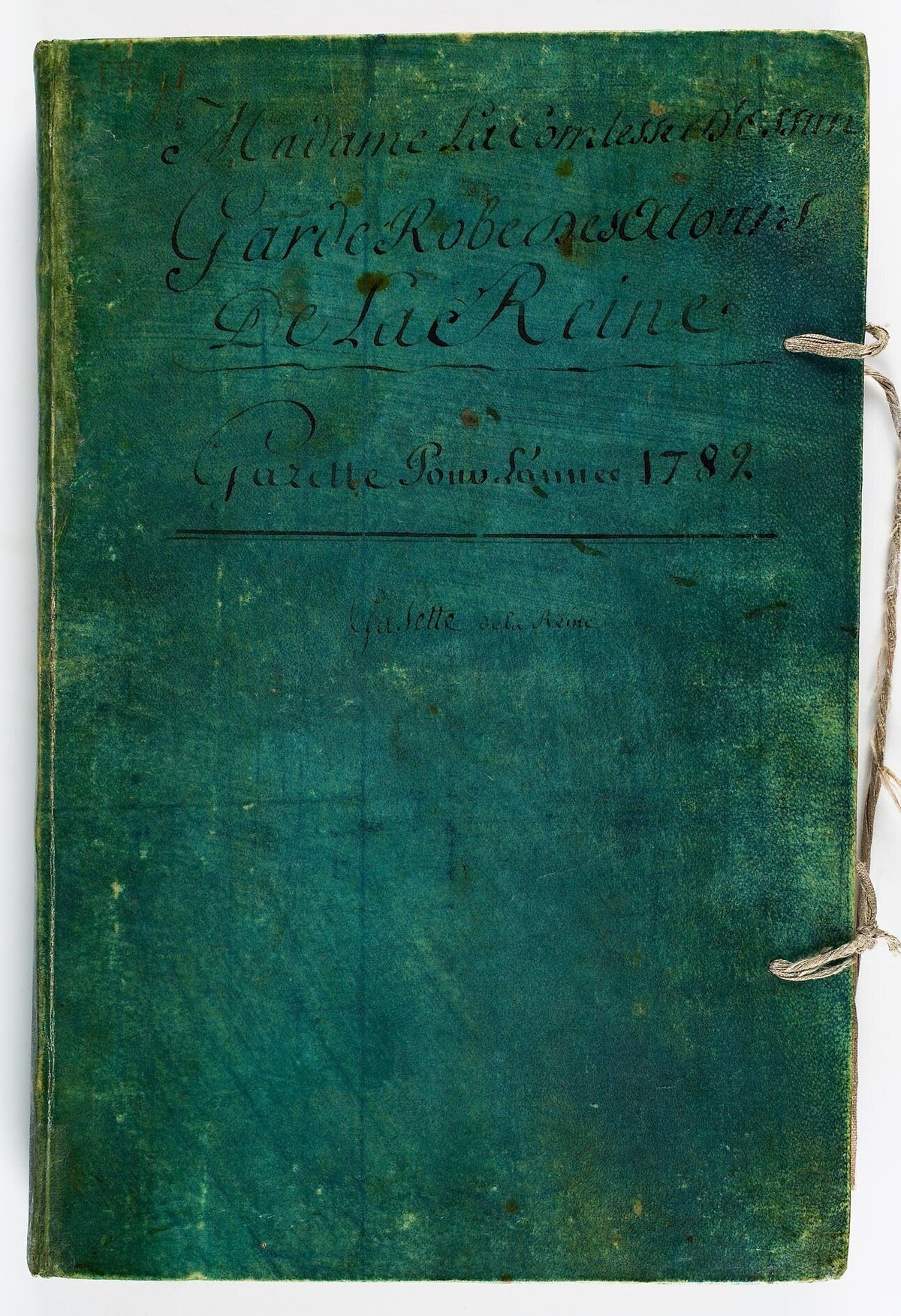

ー 様変わりする流行

フランス国立公文書館のアーカイブに1782年の年号が記された一冊の生地見本帳が厳重に保管されています。表紙には《 Garde-robe des atours de la reine Gazette pour l'anneé 1782 》と書かれているこの見本帳は、当時王妃マリー・アントワネットの衣裳係を務めたオサン伯爵夫人Geneviève de Gramont, Comtesse d'Ossun ( 1751 - 1794 )が残したものです。

オサン伯爵夫人はルイ15世時代の後期に宰相となったショワズール公爵の姪で、1781年に前任の衣裳係のマイイ公爵夫人からこの職を引き継ぐ為に宮廷に招聘されました。

1781年から1791年までマリー・アントワネットの衣裳係、1791年から1792年まで女官長を務めた

当時の衣裳係《 Dame d'atours 》( atoursはフランス古語で衣裳や装身具類のこと )は、女官長と二人三脚で王妃の身の周りの世話をするのが役目でした。生地や仕立てのほか装飾品に関係する経費の出納を管理調整し、王妃の衣裳部屋に従事する給仕長、給仕3人( 王妃の要望に合わせ衣裳部屋から衣裳を運ぶ係 )、コルセットの仕立屋1人、飾り衿の縫い子1人、刺繍職人1人、袖の糊付け職人1人、髪結師3人、秘書1人を束ねる管理職でもありました。

マリー・アントワネットの侍女頭として有名なカンパン夫人Henriette Genet,Jeanne-Louise-Henriette Campan ( 1752 - 1822 )は、その回想録のなかで衣裳

係について次のように書き残しています。

「 衣裳係というものは、生地や日常のドレスから宮廷衣裳までを発注し、それらの調製から見積りに対する支払いまでを管理するのが役目であり、衣裳に関する全てが事柄が彼女の決済により決定されます。例え一対のスリッパであろうと、リヨン製の豪華な刺繍生地の衣裳であろうと、彼女の署名無しにはその調製が履行されることは一切なかったのです。王女の衣裳ともなると宮廷の煩瑣な仕来りにより大掛かりなものであったのですが、勿論それらも全て彼女の指示の下で調されるのです。女官長と衣裳係は常に女中頭と2人の給仕を同伴して共に行動し、王妃さまの身の回りのお世話に従事するものです。しかし両者には微妙な違いがありました。ジュポン( ペチコート )は必ず衣裳係が王妃さまにお渡しし、そののちに着用されるドレスをご覧に入れ、女官長は手洗いの為の水をお注ぎしてからシュミーズ( ドレス型の下着 )の方をお渡しするのです。( 下着の種類により厳格な担当者の決まりがありそれを違えないのが宮廷の仕来りであることを述べている)」

このように宮廷では衣裳係には相当な権限があり、王妃の内廷に仕える人物としてはかなりの上位に位置していました。

1780年代にマリー・アントワネットの内廷は王妃の家政機関の総監職にあったランバル公妃マリー=テレーズ=ルイーズ・ド・サヴォワ=カリニャンMarie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe ( 1749年 - 1792年 )、女官長にシメイ公妃ロール=オーギュスト・ド・フィツ=ジャムLaure-Auguste de Fitz-James, princesse de Chimay ( 1744年 - 1814年 )、衣裳係にオサン伯爵夫人と、1782年に夫の破産スキャンダルで辞任したロアン=ゲメネ公妃ヴィクトワール=アルマンド=ジョゼフ・ド・ロアンVictoire-Armande-Josèphe de Rohan, princesse de Guéméné ( 1743年 - 1807年 )に代わり王家の子女の養育係主任女官の職に就いたポリニャック公爵夫人ヨランド・マルティーヌ・ガブリエル・ド・ポラストロンYolande Martine Gabrielle de Polastron, comtesse puis duchesse de Polignac, marquise de Mancini ( 1749年 - 1793年 )らが名を連ね、オサン伯爵夫人は序列は第三位となっています。

オサン伯爵夫人によって生地見本帳は毎年作成されたはずですが、マリー・アントワネットの衣裳に関するものは現在ではこの1冊しか残されていません。

そもそもなぜ、当時このような見本帳を必要としたのでしょうか?

国王からの要請で、王妃は前年に誂えたドレスの一部を翌年に仕立て直しをして流行の形にリメイクして着用していたので、実はマリー・アントワネットは毎年のように衣裳を新調していたわけではなかったんです。

保有している衣裳を管理し、仕立て直すものとそうでないものを判断するために衣裳係のオサン伯爵夫人によって生地見本帳のかたちで王妃のワードローブが記録されたのでした。

この見本帳を見て驚かされるのは、豪華な織物などが一切見られないことです。ほとんどが無地か縞柄、淡い色彩で小さな文様の経絣で、唯一華やかに見えるのはノルマン嬢によって納品されたドレスに使用された小花の刺繍があるくらいです。

マリー・アントワネットは簡素ではあるものの、繊細な色彩や表情をもった生地を好んだことが窺えます。

度重なる戦争や、冷害や不作による経済的危機や不況が王権を足元から揺るがしていたこの時代に、王や貴族の権威を示す豪華さは過去の遺物となっていったのです。革命前夜の不安定な世情により、庶民から贅沢で豪奢に見られないよう王室の深謀遠慮によって地味な素材が用いられもしました。

財政難に陥った国王ルイ16世は王妃に不経済な衣裳の新調の自粛を促し、王妃が行った倹約や仕立て直しの努力がこの見本帳には表れています。

1780年代は表面的な織物や装飾品の豪華さを競う従来の価値観から、デザインやスタイルの変化という流行の新規性が人々の興味をひく時代への変革となったのです。

この細密画にはそのような時代の空気感が生き生きと描写されているように思われます。

おわり