デザイン思考がバイアスを外す。ロングセラー医薬品が「やさしいおせっかい」を追求したら、多様なニーズを統合したパッケージが生まれた話

朝晩が冷え込み、お肌の乾燥が気になる季節になりましたが、みなさんはどんな対策をされていますか?

1990年に生まれ、かさつく肌のかゆみ治療薬として、長きに渡って愛用いただいている、ロートの「メンソレータムAD」ブランド。この秋、ユニバーサルデザインの考えを取り入れ、少ない力で開けやすい商品へ生まれ変わりました。

実はこのユーザビリティにまつわるリニューアル、「年齢を重ねてフタを開けるのに力がかけにくくなった」というお客さまのリアルなお声をきっかけに始まりました。

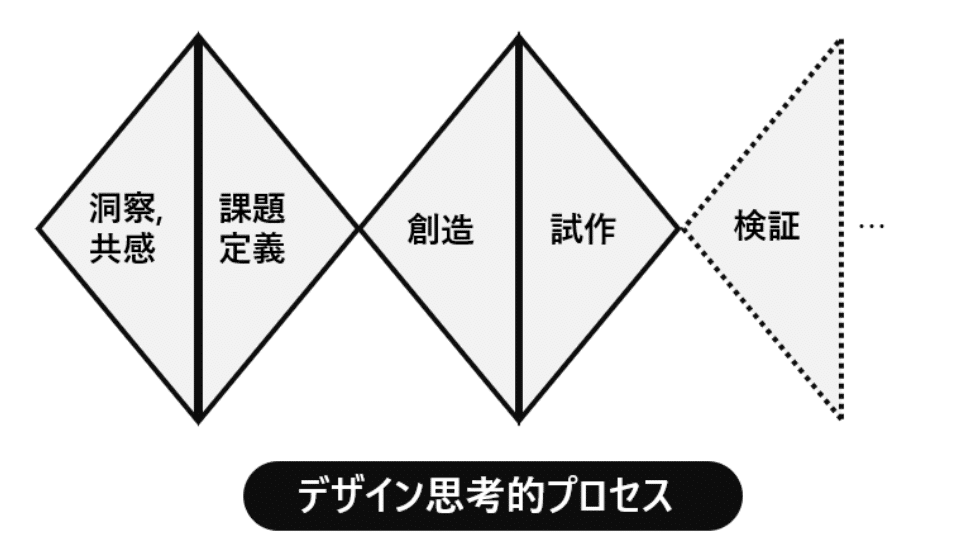

医薬品として、中身の機能的価値を最優先にして開発を進めていましたが、このお声を機に、容器や箱を含めた顧客体験(UX)をデザイン思考的アプローチで見つめなおすことができました。そして、医薬品だからこそ、誰でも使いやすいユニバーサルデザインを目指しました。

ところでみなさんは、「ユニバーサルデザイン」と聞いて、どういうイメージが浮かびますか。都市設計から、文房具まで、さまざまなものを想像されたのではないですか。では、医薬品のユニバーサルデザインとは、どういうものでしょうか?

容器や紙箱に至るまで、プロジェクトメンバーで知恵を出し合いつくられた『メンソレータムAD』の開発を、メンバー間で雑談したところ、ものづくりの会社のデザインのヒントがたくさん詰まっていました。

そこで、ロート社員へのデザイン思考研修も担当した、クリエイティブ・ファーム『KESIKI』のストラテジックデザイナー、ショーン・マッケルビーさんと、メンソレータムAD開発を担当したPM部マネージャー奥野さんに開発のプロセスを振り返ってもらい、デザイン思考的に重要なポイントや、ユニバーサルデザインとは何か、なぜ重要なのかを議論してみました。

なお、今回のプロセスでは、社内部署を横断して結成されたチームと、際立ったニーズをお持ちの方に多大なるご協力をいただき、大きな学びがありました。本文中で詳細に触れますが、結論を先にまとめてみました。

デザイン思考を活用したユニバーサルデザイン2.0の学び

1. 「誰か(戦略上のターゲット)のためのデザイン」ではなく、「リアルなユーザーの多様なニーズ」を吸い上げ、統合するデザインへ

2.ブランドの実績、戦略、担当者の「バイアスブレイク」から本質的なチャンスが見つかる

3. 部署横断の「ワンチーム」で、インタビューや試作品などの現物に触れることで、新しいアイディアや実現のスピードが向上する

4.「人の暮らしは変化し続ける」から、ユニバーサルデザインのアップデートや再定義は尽きない

いずれの点も、私たちと同じく、企業や個人でものづくりに励んでいる方、ものだけでなくサービスの形でも人々の多様なニーズに寄り添って進化していこうと考えている方に、役立てていただけると感じています。

すこし長めのnoteになりましたが、ぜひ、最後までご覧ください。

プロダクトマーケティング部 PM2グループ マネージャー

2001年、ロート製薬入社。現在所属のグループではスキンケア全般、また皮膚用薬などのマーケティングを担当。デオコなどの生みの親のひとり。

KESIKI INC.Project Lead, Strategic Design

仏教心理学、エスノグラフィー、エモーショナルテクノロジー、デザイン思考のバックグラウンドを生かし、人の心を動かすストーリーづくりのプロセスからサービスまでをデザイン

親しまれた使い勝手に、より多様なニーズを統合したデザインへ

ーーーメンソレータムADは、30年以上のロングセラーです。なぜこのタイミングで、リニューアルを行ったのですか?

奥野久仁子(以降、奥野)「メンソレータムADは、乾燥によるかゆみに効くお薬という性質上、高齢の方が多いなかで、ロングセラーブランドとして商品と共にお客様も年齢を重ねていらっしゃいました。

そんな中、お客様から『かゆみには効くけども、毎日つかいたいのに、だんだん手の力が弱くなり、開けにくくなってきた』という声をいただくようになりました。

中でも『雑巾をキャップに巻いてがんばって開けてます』っていう声がとくに印象的で・・そんな風に手間をかけさせてしまっているんだな、と痛感しましたね。」

奥野「医薬品として、できるだけ早くかゆみを抑えたいという『機能的価値』を高めるべく、製薬会社として中身のバージョンアップにこだわって磨いてきたのですが、そういえば、発売した当初から容器って変えてないよね、とチームで話しまして。

容器はもともと非常にシンプルですし、長年お使いいただけているという点からも、大きな課題として捉えていなかったのですが、お客さまの声を受け、どなたにも『必要な時にすぐにかゆみを抑える』という価値を提供し続けるには、容器のユーザビリティを含め、より良くしていきたいのだ、と気づくことができました。」

商品を中心に考えるのでなく、ユーザーを中心にすることで気づくこと

ショーン・マッケルビー(以降、ショーン)「ふと思ったんだけど、このメンソレータムADは、皮膚にまつわる問題から解放してくれて、ほっとする、安心感をもたらすじゃないですか。

もしかしたら、かゆみがあることもマイノリティと言えるかもしれない。部位別の薬があること自体、マイノリティデザインかもしれないですよね。」

ーーー面白い。確かにそうかもしれません。

ショーン「デザイン思考的には、人間は矛盾からできているところが多いと言われています。自分自身のニーズに慣れすぎてしまうと見えない部分が出てきますし、言葉で表現できないことが存在するからこそ、一歩引いて、潜在的なニーズを洞察することが必要だと考えられます。」

ショーン「長年触れていることで、慣れもあって、作り手は、ふたがあけにくいものだと感じなくなる。既存の仕様がある程度、当たり前になってしまいますよね。

そこで、プロダクトを中心に考えるのでなく、その中心をユーザーの側に置いてみる。すると、潜在的ニーズが見えてきたり、いろんな気づきが生まれたりするというのが、ものすごくデザイン思考っぽいですね。」

ーーーあ、ショーンさんはメンソレータムADを実際に使ってくださってるんですよね。

ショーン「そうです、使っています。今朝も使いました。ドライスキンによる痒みがあって、ほぼ毎日助けてもらってます。(笑)」

長く売れているものほど、今の時代の目で確かめてみる

奥野「例えば、定期的にロートのほぼすべての商品の使用性を評価していますが、ロングセラーの中にも、使いにくかったりするものが見つかりました。ある商品の良さを、他の商品にも転用できそうだ、というカテゴリーやブランドを超えた気づきもあって。」

長く売れているものほど、今の時代の目で確かめることが大切だと感じましたね。ある時代の完成品を、今のお客様に合わせてアップデートするやり方は色々ありそうですね。」

ショーン「ああ、お客様に寄り添うっていうのを大切にしてるんですね。同じ人でも10年前と5年前とでは、もちろん生活が変化していますから、終わりがないですよね。お客様が変わるなら、自分も変わらなければならないというのは本質的ですね。」

医薬品の容器デザインに求められること

ーーー奥野さん、開発に当たってはどのようなことが行われましたか?

奥野「メンソレータムADの容器は、薬の有効成分を安定させるために、しっかり密封する必要があります。開けやすくするだけなら、ワンタッチで開いたり、ポンプから出てくるなどの方法もありますが、中々難しいアプローチです。

なので、お客さまが使うたびに、何度も何度もキャップを回さないといけないという問題が生じてしまっていました。

安定性を担保しつつ、開けやすい容器のアイディアを設計部門と何通りも考えて、プロトタイプを作るところから始めました。」

ーーープロトタイプは何種類あるんですか?

奥野「そうですね。フタの形、容器の深さなど、様々な組み合わせを考えて、軽く10パターン以上ありますかね?」

ーーーおおお。こんな柔軟な作り方を、普段からしてるんですか?

奥野「そうですね。容器から作るときはこうやってプロトタイプを作って試してみて、っていうやり方をしてます。

ふたの握りやすさ、すべりにくさ、容器の持ちやすさ、回転数、締まり具合など組み合わせはどんどん増えて、実際に3Dプリンターで印刷して触りながら検証を繰り返しました。

たとえば、アイデアとしては素人の発想だったんですが、キャップの天面に滑り止めをつけたりとか。でも、ギザギザが入りすぎてると、手が痛くなったりするので試行錯誤をして。

使いやすさだけでなく、大量に供給、生産する際の扱いやすさ、買いやすさという意味でのコストなど、様々な眼で判断しなければならないのが難しいところです。

テストを経て、お悩みは指先とか手首への負担がかかってくる『回しはじめが固い』と『何度もくるくると回さないといけない』という声に分類できました。」

奥野「あ、キャップと本体の比率もかなり試しました。キャップ部分を大きくすると、手のひらで包むようにして回しやすいんじゃないかとか。

最終的には、現行品を見ていただくとわかりますが『卵っぽい形』ですよね。」

ーーーたしかに。

奥野「通常の開発では、社内の数十名でユーザビリティテストをして判断したり、容器を開発するグループが独自に試験を行います。

今回は、上肢障害をお持ちで、力を入れずに容器をあけたいという需要のある方々に協力いただき、プロトタイプを使用する様子を観察させていただき、もっとも適切な組み合わせを検証することができました。

弊社にお越しいただく際、車いすの方でも過ごしやすいよう、色々と工夫をしてインタビュー当日を迎えました。試作段階に3名、完成段階に6名の方にご協力いただくことができました。

結果的に『むしろ角をなくし、丸っこいほうが手のひら全体で握れるし、フィットする』というご意見をいただいたのをきっかけに、アイデアがまとまりました。

印象的だったのは、これまでは力が弱くて紙箱も開けたことがなかった方が、『始めて1人で紙箱を開けることができた!』と喜んでくださった時です。包装のひとつの工夫からでも、お客さまに価値をお届けできるのかと胸が熱くなりました。」

プロトタイプの幅を広げ切るのが重要だった

ショーン「ワクワクしますね。これもデザイン思考として、大切なことです。つまり、頭の中だけでいくら考えても、そこから拡張していかないときに、形にして、触れると、ヒントがたくさんもらえることがあります。

言葉で伝えるのと違って、ものを見せながら説明することで、伝わることがあるんですよね。」

奥野「プロトタイプの幅を広げ切るっていう視点もすごく重要でした。『ふたが固い』『たくさん回さなければいけない』っていう点だけをクリアしようとするんなら、こういう開発はしていないんですよね。

まあそれだったらついでに、とたくさん作ったことで、新たな使いやすさや、新たな使いにくさをたくさん発見できたところがすごく大きかったと思います。

たとえば、容器だけじゃなくて、容器の入っている紙箱、これが開けにくいという声も開発の中で寄せていただいたので、紙箱の開け方も一緒に改良できました。私たちだけで開発していたらこうはなってないと感じます。」

ーーーふたを開けるアクションの後までカバーできたんですね。

ショーン「それはもう本当に素晴らしいですね。思考停止にならなかったわけです。お客様が『売り場で商品にふれてから、毎日のように使い、捨てるところ』に至るまで、ユーザーを想像しやすくなっているんです。それはもう、プロトタイプがもたらしたイメージの豊かさだと思います。」

部門を横断したコラボレーションの可能性

ーーー開発チームはどんなふうに?

奥野「製品のどの部分の価値のアップデートなのかによって、チーム編成は変わります。でも、基本は、お客様が『商品を手に取って、使い終わるまで』を考えるので、製剤(中身)から容器、パッケージ、伝え方まで様々考えることがあって、トータルでお客様への価値が成り立ちますよね。

なので、全社の関連部門が一丸となって、並行して進んでいくという感じで進めてます。私たち、商品企画部はもちろんのこと、製品企画管理部、生産技術部、上野工場のメンバーなどが中心になりました。」

ショーン「横断的なチームでは、コラボレーションの可能性がすごく増えます。自分の役割が全体のどこに貢献するのかが分かるし、視野が広がり、価値観が研ぎ澄まされます。

だからこそ、分野を超えてアイデアが生まれたり、より良い方向へ共創することができます。そういうチームは、プロジェクトもスピーディに進みます。ユーザーファーストなものづくりの仕方をしているなと感じます。」

社内にも積極的に展開したい事例になった

奥野「ありがとうございます。すべての業務がそんなふうに進んだら、本当に理想です。とくに今回のケースでは、医薬品チームに置いても、プロトタイプをスピーディに試すことができましたし、関わる人たちがすごくみんな生き生きしてうまく回せたと思います。

完成されたように感じるロングセラーのブランドでも、こんな風にやれば、関わった人だけじゃなく、アウトプットがハッピーなものになるんだ、という経験を、積極的に社内のみんなへ伝えたいです。」

お客様にどう喜んでもらえるかがチーム共通のゴール

ーーーそもそもロートでは、どうやってメンバーどうしの目線を合わせているんでしょうか。

奥野「容器を変えることじゃなくて、お客様にどう喜んでもらえるかというところが大切なんですよね。そういう、チーム全体で見据えるゴール設定をずらさないようにしています。

たとえば、今回のパッケージも、かなり調整が必要でしたが、お客様目線で『だったらもうちょっとこのミシン目は、こう入れた方が』とか、工場側からもどんどん上がってきます。

製造部門だけじゃなく、みんなが同じ課題に向かって動こうとしているのがすごくいいと思うし、目線が合っているからこそいい議論ができますし、いいものづくりができてるんだろうなと日々感じています。」

経営層に話を通すときも、お客さん目線を聴かれる

ーー奥野さん、つかぬことを聞くんですが、ロートには「あの上長がうるさいから、こうしておこうか」みたいな、場当たり的な仕事の進め方は本当にないんでしょうか?

奥野「そうですね、経営層に伝えるときにも、二言目には『お客さんは?』って聞かれるので(笑)・・だからもう習慣になっています。お客様からのお手紙も、アクセスしやすいよう、リストにしてありますし。

社内は、お客様の声で、あふれてますね。週に一度、お客様からいただいた声を全社で共有していますし、工場にもずっと貼り出されてますし、食堂の席にも貼ってあって、みんな、食べながらそれを見てます。

改良するときにも、お客様に『こういう風に変えようと思ってるけど、どう思いますか?』と聞くだけじゃなくて、こうなりましたよってあとになって報告もしたり。そういう、お客様とやりとり出来る環境は大切なのかもしれません。」

それぞれのメンバーが、何のために仕事しているかを自分の視野に置けている

ショーン「会社全体で、お客様ファーストを実践してきたんですね。ロートについてまず思うのは、会社が世の中にどういう影響を与えたいのか、それぞれのメンバーが、何のために仕事しているかを自分の視野に置けているのが素晴らしくて。

それと、私が話したことのあるロートの人は「会社が自分のやりたいことをサポートしてくれる」って口を揃えて言います。こういう状態になっていることが大切。

もう一つあって、これはうまく伝わるかわからないけど...ひとりひとりのハートが良い。私は、ロートの新入社員に向けて『デザイン思考』の研修を何度か行いましたが、みんな、素直さがあって共感力も高く、なんというか『ハートが良い』と感じました。採用が上手くいっているんでしょうね。」

メンソレータムブランドの「やさしいおせっかい」

ーーーメンソレータムADは、生まれて長いブランドですが、こうした改善の意義やインパクトを、どう捉えていますか。

奥野「メンソレータム全体として、今『やさしいおせっかい』というメッセージを打ち出しています。」

ショーン「これは可愛いですね。」

奥野「押しつけのおせっかいじゃなくて”大阪のおばちゃんが誰かにアメを配っちゃう”とか”誰かが怪我してたらサッと、ばんそうこうをカバンから出す”とか。つい、やってしまうようなタイプの。

なんか、あの人、困ってそうだなっていう所に、心もふくめて寄り添うような。もちろん、治すことがメインですが、心配りをしながら治す、というのを、メンソレータム全体で、していきたいです。

買っていただくだけじゃなく、箱や容器を、心地よく開けて閉めて、使い続けていただく上での大きな改良ができたので、この目線は他のブランドにとっても大切な知見になりました。」

症状を治すだけでなく、心にも寄り添いたい

奥野「おせっかいといえば、高齢の方がかゆみを通じて自分の年齢を感じている上に、キャップまで開けにくかったら『もう私、何にもできないな』って思わせてしまうかもしれないですよね。そういったことも開発しながら考えていました。

他にも、メンソレータムブランドで、『エクシブ』という水虫に効く女性向けの薬があるんですが、リニューアル時に石鹸の匂いをつけたんです。使うときにいい香りがするだけで、前向きな気持ちになってもらいたくて。

ほかにも、パッケージを開けたところにこんなメッセージを用意したりも。

ショーン「優しいし、仕掛けが可愛いですね。」

奥野「パッケージを開けたときに『あ、私でも治るかもな』と感じてほしくて。患ってる症状を治すだけじゃなく、心にも寄り添っていけたらいいなと思っています。ショーンさんが解釈してくださったように、かゆみを感じているマイノリティな状態から、やさしく救ってあげたいというか。」

ショーン「症状と向き合っているお客さまを励ますことまで考えて、パッケージをデザインしているんですね。ものすごく人の気持ちを大切にしているというか。

お客さまを『みんなとちょっと違う体験をしている方』と捉えると、優しさが出てくる。すると、体験を想像しやすくなるし、じゃあパッケージをこうしようというアイデアがしぜんと出てくる。すばらしいです。」

デザイン思考を活用して「ユニバーサルデザイン2.0」を追求し続けたい

ーーー「メンソレータムAD」のリニューアルは、どなたでも使いやすいユニバーサルデザインを目指しました。ショーンさんにお聞きしたいのですが、ユニバーサルデザインというのは、1980年代頃から始まっていると思いますが、今にいたるまで、解釈は変化しているのでしょうか?

ショーン「ユニバーサルデザインは、まちづくりから始まりました。横断歩道で流れるサウンドとかもそうですね。今では、スマートフォンのアクセシビリティの機能なんかもすごいですよね。

数十年経って、いま、大切なのは、ユニバーサルデザインというのは『みんなのためのユーザビリティ』が大切だということです。ユニバーサルデザイン2.0と言えるかもしれない。

特別なニーズやインフラに限らず、様々なニーズやシーンに合わせて「みんなのためのユーザビリティ」って何だろうと改めて問い直し、最大公約数を実現するためにデザインを突き詰める、ということまで、拡大してきているのではないでしょうか。」

お客様の気持ちを考え抜いて、バイアスを壊していく

奥野「このADのリニューアルでは、長く扱ってきたブランドを、改めていろんな角度から、お客様と一緒に見直し、常識として捉えていたものを壊すことができました。その結果、みんなのためのユニバーサルデザインに近づけたのではないかと思います。」

ショーン「インターネットの普及で、小さな声をメーカーも拾いやすくなりましたよね。発信を強化したり、相互にコミュニケーションをとったり。

加えて、大切なのは、今の時代の消費者は、物を買うか買わないかを『その会社がどれぐらい人を大事にしているのか』『どれぐらい地球を大事にしているか』を見て判断するようになってきていることです。

そうした観点のうち『マイノリティを受け止めているかどうか』もひとつの評価ポイントなんですね。これから、こういう動きがますます強くなっていくと予測しています。」

奥野「ロートには、医薬品の他にもスキンケアや食品など多岐にわたるカテゴリにたくさんのブランドがありますから、それぞれの今のお客様と向き合って、誰にとっても良いものとなるような、ものづくりをしていきたいです。」

ショーン「お客様の声を聴き、使う様子を洞察して、不要なフィルターを通さずに、最終的に誰が何のために使ってるのかを捉え、優しさをもって体験を作るのは素晴らしいです。

自分の上司がどう喜ぶのか、というところじゃなく、最終的に世の中にどんなポジティブなことをできるのかと考えていくと、社会が良くなって、みんな、やさしくなるんじゃないかな。」

さいごに

生活の多様化にともない、いろんなニーズがある中でのものづくりは一筋縄ではいきません。誰も、正解を教えてくれません。

街づくりの分野で始まったユニバーサルデザインというのは、誰も取り残さないものである必要があります。

ですが、この時代において「ユニバーサル」の形を決めるのは簡単ではありません。では、誰ひとりマイノリティとして取り残すことなく、正解を追い求めるには、どうしたらいいか。

その一つの回答として、このnoteで浮かび上がってきたことは「真摯にお客さんに向き合い、その変化を捉え続け、インサイトを理解し、正解を定義し続ける」という姿勢の大切さです。

それには、バイアスをブレイクすることが必要になります。高齢者はこう考えるはず、かゆさに悩まされる人はこうふるまうはず、というのも一つのバイアスで、超えていく必要がある。バイアスは、成功体験の姿をしていたりもする。

過去の成功に、縛られず、向き合うこと。医薬品のユニバーサルデザインだけでなく、あらゆることに大切な考えだと感じました。

お読みいただき、ありがとうございました。SNSなどで、感想をお寄せいただけたらうれしいです。すべて読ませていただきます。

このnoteを気に入ってくださった方のために、ロート公式noteの更新情報をキャッチしていただくためのTwitterアカウントもありますので、フォローいただけると幸いです。